UP Board Solutions for Class 9 English Grammar Chapter 14 Translation

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 English. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 English Grammar Chapter 14 Translation

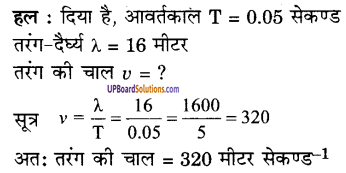

SOLVED EXERCISES BASED ON TEXT BOOK

EXERCISE : 1

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ।

2. रंजना सरला की सहेली है।

3. तुम वीर हो।

4. वे घर पर हैं।

5. महादेवी वर्मा कवयित्री हैं।

6. मैं मुम्बई में था।

7. वह अध्यापक नहीं था।

8. तुम अनुपस्थित हो।

9. रंजना और अंजना सहपाठिनी थीं।

10. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे।

![]()

Answers:

1. I am student of class IX.

2. Ranjana is a friend of Sarla.

3. You are brave.

4. They are at home.

5. Mahadevi Verma is poetess.

6. I was in Mumbai.

7. He was not teacher.

8. You are absent.

9. Ranjana and Anjana were classmate.

10. Pandit Jawahar Lal Nehru was Prime Minister of India.

![]()

EXERCISE : 2

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. पक्षियों को मारना पाप है।

2. आज रविवार नहीं है।

3. कल बहुत ठण्ड थी।

4. बाहर अँधेरा है।

5. क्या जाने का समय हो गया है?

6. संगीत सीखना सरल नहीं है।

7. अब बारह बजे हैं।

8. क्या बाहर वर्षा हो रही है?

9. अब गाड़ी पकड़ना कठिन है।

10. मार्च का महीना है।

Answers:

1. It is sin.to kill the birds.

2. It is not Sunday today.

3. It was very cold yesterday.

4. It is dark outside.

5. Is it time to go?

6. It is not easy to learn the music.

7. It is 12 O’clock now.

8. Is it raining out?

9. It is difficult to catch the train now.

10. It is month of March.

EXERCISE : 3

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. जल में मछली हैं।

2. आकाश में बादल हैं।

3. गाँव में कुआँ है।

4. कमरे में कोई नहीं है।

5. दिल्ली में कई बाजार हैं।

6. जंगल में जंगली जानवर हैं।

7. क्या उसके घर में बहुत से चूहे हैं?

8. क्या गाड़ी में कोई यात्री नहीं थे?

9. नल में पानी नहीं था। |

10. क्या यही अच्छी दुकानें हैं?

Answers:

1. There are fish in the water.

2. There are cloud in the sky.

3. There is well in the village.

4. There are no any in the room.

5. There are many markets in Delhi.

6. There are wild animals in the forest.

7. Are there much rats in his house?

8. Were there no any passengers in the train?

9. There was not water in the pipe.

10. Are these good shops?

![]()

EXERCISE : 4

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. यह एक घड़ी है।

2. वह एक तस्वीर है।

3. महेश डॉक्टर है।

4. श्रीराम वकील है।

5. टोकियो एक बड़ा शहर है।

6. दीवार पर चींटी है।

7. वह सन्तरा खा रहा है।

8. क्या टोकरी में अण्डा है?

9. कुत्ता जानवर होता है।

10. यह उत्तर-पुस्तिका है।

11. वे भारतीय हैं।

12. गिलास में दूध है।

13. सन्तरे मीठे हैं।

14. प्लेट में चावल है।

15. प्याले में चाय है।

Answers:

1. This is a watch.

2. That is picture.

3. Mahesh is doctor.

4. Sri Ram is lawyer.

5. Tokyo is a big city.

6. Ant is on the wall.

7. He is eating orange.

8. Is there egg in the basket?

9. Dog is animal.

10. This is answer-book.

11. They are Indian.

12. There is milk in the glass.

13. Oranges are sweet.

14. There is rice in the plate.

15. There is tea in the cup.

EXERCISE : 5

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. इतिहास की पुस्तक मेरी आलमारी में है।

2. नीली पतंग’ सुन्दर है।

3. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है।

4. चन्द्रमा सूर्य से छोटा है।

5. कावेरी नदी दक्षिण भारत में है।

6. गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरूस्थल है।

7. मदन शहर का सबसे रईस आदमी है।

8. ताज भारत की सबसे सुन्दर इमारत है।

9. बिल्ली ने चूहा पकड़ा। चूहा मर गया।

![]()

Answers:

1. Book of history is in my almirah.

2. Blue kite is beautiful.

3. Earth moves around the sun.

4. Moon is smaller than the sun.

5. Kaveri River is in South India.

6. Gobi is biggest desert of Asia.

7. Madan is richest man of the city.

8. Taj is the most beautiful building of India.

9. Cat caught the rat. Rat died.

EXERCISE : 6

Translate the following passage into English:

Question 1.

यह कक्षा नौ है। मैं इस कक्षा का नायक हूँ। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र हैं। इस कक्षा में चालीस छात्र हैं। श्री सोहन लाल हमारे कक्षाध्यापक थे। परन्तु अब श्री शर्मा हमारे कक्षाध्यापक हैं। हमारी कक्षा के सामने कई गुलाब के पौधे । हमारी कक्षा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी (UPBoardSolutions.com) तस्वीर थी। अब वह प्रधानाचार्य के कमरे में है। हमारी कक्षा में दो मानचित्र हैं। हमारी कक्षा को उत्तम कक्षा का पुरस्कार दिया गया !

Answer:

This is class IX. I am monitor of this class. I am son of Principal of this school. There are fortystudents in this class. Sri Sohan Lal is our class teacher. But now Sri Sharma is our class teacher. There are many plants of rose infront of our class. There was a big portrait of Pt. Jawahar Lal Nehru in our class. Now it is in the room of Principal. There are two map in our class. Our class was rewarded ‘Best Class’.

![]()

EXERCISE : 7

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. चोर भागने ही वाला था कि पुलिस अ॥ गयी !

2. हम अपने घर पहुँचने वाले थे कि वर्षा होने लगी।

3. हवाई जहाज उतरने ही वाला था कि उसमें आग लग गयी।

4. फसल पकने ही वाली थी कि ओले पड़ने लगे।

5. जब वे मुझे डाँटने ही वाली थीं मैंने क्षमा माँग ली।।

6. वर्षा होने ही वाली थी जब मैं घर पहुंचा।

7. उसकी परीक्षा आरम्भ होने ही वाली थी कि वह बीमार पड़ गयी ।

8. बच्चा छत से गिरने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया।

9. आँधी आने ही वाली थी कि हमने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बन्द कर लिये।

10. रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी कि जब मैं स्टेशन पहुंचा।

Answers:

1. Thief was about to escape that police came.

2. We were about to reach our house that it rained.

3. Aeroplane was about to land that caught fire its.

4. Crop was about to ripe that it hail storm catne.

5. When she was about to scold I request excuse.

6. It was about to rain when I reached house.

7. His examination was about to begin that he sicked.

8. Child was about to fall from roof that his mother caught him.

9. Storm was about to come that we closed the window and doors of house.

10. Train was about to see of when I reached the station.

EXERCISE : 8

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. उसने मुझे लाल कलम के बजाय काला कलम’ दिया।

2. मैंने काफी के बजाय दूध पिया। 3. वे सोने के बजाय टहलने गये।

4. उसने संस्कृत के बजाय इतिहास पढ़ा।

5. मैंने साड़ी के बजाय अन्य कपड़े खरीदे।

6. मैंने कलम के अतिरिक्त ब्रश भी खरीदा।

7. आगरा के अतिरिक्त वह मथुरा भी गयी।

8. उसने लघु कथा के अतिरिक्त उपन्यास भी लिखे।

9. उसने लाल किले के अतिरिक्त चाँदनी चौक भी देखा।

10. रीता नृत्य के अतिरिक्त गायन भी सीखती है।

Answers:

1. He gave me a black pen instead of a red pen.

2. I drank milk instead of coffee.

3. We went to walk instead of sleep.

4. He read history instead of Sanskrit.

5. I bought other clothes instead of Saree.

6. I bought brush besides pen.

7. She went Mathura besides Agra.

8. He wrote novel besides of short story.

9. He saw Chandni Chawk besides Red Fort.

10. Rita learns sing besides dance.

![]()

EXERCISE : 9

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. तरूण के पास एक सफेद बिल्ली’ है।

2. निर्मल के दो बहनें हैं।

3. उसकी दो भाभियाँ हैं।

4. तितली के दो पंख’ होते हैं।

5. मेरी माता को बुखार था।

6. उसके पास एक स्कटर है।

7. उस बकरी के दो बच्चे हैं।

8. भारत में बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं।

9. अशोक को पीठ का दर्द था।

10. हमारे पास कोई काम नहीं था।

Answers:

1. Tarun has a white cat.

2. Nirmal has two sisters.

3. He has two sisters-in law.

4. Butterfly has two wings.

5. My mother had fever.

6. He has a Scooter.

7. This goat has two children.

8. India has many big rivers.

9. Ashok had backache.

10. I had no work.

EXERCISE : 10

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. यह छात्र गणित में बहुत कमजोर प्रतीत होता है।

2. रामू बुद्धिमान’ विद्यार्थी प्रतीत होता है।

3. यह सेब ताजा दिखायी पड़ता है।

4. अध्यापक महोदय आज नाराज प्रतीत होते हैं।

5. तुम नटखट लड़की लगती हो।

6. वह उदास दिखायी देता है।

7. तुम बीमार लगते हो।

8. खुशबू से यह अमरूद मीठा लगता है।

9. यह सेब खाने में मीठी है।

10. यह दवा कड़वी नहीं लगती है।

![]()

Answers:

1. This student seems very weak in Mathematics.

2. Ramu seems intelligent students.

3. This apple looks fresh.

4. Teacher seems angry today.

5. You look naughty girl.

6. He looks sad.

7. You look sick.

8. This guava looks sweet with scent.

9. This apple is sweet in eating.

10. This medicine does not seem bitter.

![]()

EXERCISE : 11

Translate the following passage into English:

Question 1.

आकाश में काले बादल हैं। वर्षा होने ही वाली है। स्कूल जाने का समय हो गया है। पैदल जाने के बजाय मैं रिक्शे में जाऊँगी। मैं बरसाती के अतिरिकत छाता भी ले जाऊँगी। आज का दिन सुहावना प्रतीत होता है। किन्तु मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मुझे जुकाम है। शरीर में पीड़ा के अतिरिक्त कल (UPBoardSolutions.com) रात मुझे ज्वर भी था। बहुत कम रिक्शे चल रहे हैं। समय पर स्कूल पहुँचना कठिन है। ऐसा लगता है कि तेज वर्षा के कारण सभी स्कूल बन्द रहेंगे।

Answer:

There are black clouds in the sky. It was about to rain. It is time to go to school. I will go to rickshaw instead of on foot. I shall bring umbrella besides rain coat. It seems pleasant today. But I am not well. It is cold me. I has fever besides bodyache. Very few rickshaws are going on. It is difficult to reach school on proper time. It seems all schools will be closed due to tain.

EXERCISE : 12

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर की प्रशंसा करना है।

2. खाने के लिए भोजन नहीं है।

3. लिखने के लिए कागज नहीं है।

4. सोने के लिए पलंग नहीं है।

5. उसे लिखने के लिए कलम दो।

6. उसे पहनने के लिए जूते दो।

7. पक्षियों को मारना पाप है।

8. क्या उसे तैरना आता है?

9. क्या तुम गाना चाहती हो ?

10. क्या तुम इस प्रश्न को हल करना चाहते हो ?

![]()

Answers:

1. To love nature is to praise God.

2. There is no food to eat.

3. There is no paper to write.

4. There is not cot to sleep.

5. Give him a pen to write.

6. Give him shoes to wear.

7. It is sin to kill birds.

8. Does he know swim?

9. Do you want sing?

10. Do you want solve this question?

![]()

EXERCISE : 13

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. चिड़िया को देखकर बिल्ली कूदी।

2. आवाज को सुनकर हिरन भाग गये।

3. अध्यापक को आता हुआ देखकर विद्यार्थी खड़े हो गये।

4. मैनेजर से मिलकर श्याम ने भविष्य की योजना बनाई।

5. माँ को देखकर बच्चा रोने लगा।

6. पिता को देखकर मोहन पढ़ने लगा।

7. घण्टी बजने पर स्कूल बन्द हो गया।

8. शोर सुनकर वह दौड़ी।

9. शेर को देखकर वह भाग गया।

10. स्टेशन पहुँचकर हमने टिकट खरीदे।

Answers:

1. Seeing the birds cat jumped.

2. Hearing the sound deer runaway.

3. Seeing to come teacher students stood.

4. Meeting the manager Shyam made a plan for future.

5. Seeing the mother child began to weep.

6. Seeing the father Mohan began to read.

7. Ringing the bell school was closed.

8. Hearing the noise she ran.

9. Seeing the lion he ran away.

10. Reaching the station we bought the ticket.

EXERCISE : 14

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. मुझे चित्रकारी का शौक है।

2. आभा को कहानी सुनना पसन्द है।

3. अच्छी पुस्तक पढ़नी लाभदायक है।

4. अधिक बोलना अच्छी आदत नहीं है।

5. सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है।

6. यहाँ थूकना मना है।

7. क्या रस्सी कूदना अच्छी कसरत है ?

8. क्या दीवार पर इश्तहार लगाना मना है?

9. क्या दौड़ना और कूदना बच्चों के लिए अच्छा है?

10. गन्दा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

Answers:

1. I am fond of drawing.

2. Abha is fond of hearing the story.

3. Reading good book is useful.

4. More speaking is not good habit.

5. Whistling is not good thing.

6. Spitting is prohibited here.

7. Is skipping is a good exercise?

8. Is sticking bill on the wall is prohibited?

9. Is running or jumping is good for children?

10. Drinking the dirty water is injurious.

EXERCISE : 15

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. तुम प्रसन्न’ लग रहे हो।

2. क्या तुम चिड़ियों को गाते सुन रहे हो?

3. क्या तुम कुत्तों को भौंकते सुन रहे हो?

4. ये अंगूर मीठे लग रहे हैं।

5. इस फल की सुगन्ध अच्छी लग रही है।

6. यह खद्दर मोटा लग रहा है।

7. कागज पतला लग रहा है।

8. अध्यापक नम्र लग रहा है।

9. मुझे बाग में साँप दिखायी दे रहा है।

10. तुम समझती हो, वह क्या कह रहा है?

Answers:

1. You feel happy.

2. Do you hear to sing the birds?

3. Do you hear to bark the dogs?

4. These grapes feel sweet.

5. It feels good scent of this fruit.

6. This khadi feels thick.

7. Paper feels thin.

8. Teacher feels polite.

9. I see a snake in the garden.

10. You understand, what is he saying?

Translate the following passage into English :

Question 1.

एक शिकारी’ था । वह जंगली जानवरों का शिकारी करने का शौकीन था। वह शिकार की पुस्तक पढ़ना पसन्द करता था। वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था। उसके पास कई बन्दूकें थीं। वह अधिकतर अपनी राइफल का ही प्रयोग करना पसन्द करता था। वह पक्का निशानेबाज (UPBoardSolutions.com) था। जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। उसने कई बड़े जानवर मारे थे। अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। |

![]()

Answer:

There was a hunter. He was fond of hunt of wild animals. He liked to read the book of hunt. He wanted to more learn about to hunt. He had many guns. He often liked to use his rifle. He was dead shot. He spent many days and many night to hunt in the forest. He killed many big animals. Therefore people remembered him big hunt.

![]()

EXERCISE : 16

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. यदि वह स्टेशन देर से पहुँची तो सम्भव है उसे ट्रेन न मिले।

2. वह शायद अलीगढ़ जाये।

3. सम्भव है अध्यापक आज न आये।

4. शायद कल रेखा का पत्र आये।

5. वह शायद अपने पद से इस्तीफा दे दे।

6. क्या मैं आपको कलम ले सकता हूँ?

7. तुम मेरा बटुआ ले सकते हो।

8. क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ?

9. अब तुम घर जा सकते हो।

10. आप मेरी जगह बैठ सकते हैं।

![]()

Answers:

1. If she reached station late she may not meet train.

2. He may go to Aligarh.

3. Teacher may not come today.

4. Letter of Rekha may receive tomorrow.

5. He may resign his post.

6. May I take your pen?

7. You may take my purse.

8. May I help you?

9. You may go to house now.

10. You may sit in my place.

EXERCISE : 17

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. क्या तुम खाना बना सकते हो?

2. मैं जर्मन सीख सकता हूँ।

3. मसूद स्कूटर चला सकता है।

4. तुम कल अपने घर जा सकते हो।

5. तुम्हारा भाई मेरे कमरे में रह सकता है।

6. तुम मेरा शब्द कोश इस्तेमाल कर सकते हो।

7. बहुत गर्मी है। दूध खराब हो सकता है।

8. उसने चोरी की है। वह पकड़ा जा सकता है।

9. तुमने काम नहीं किया । तुम्हें सजा मिल सकती है।

10. मैंने वर्तनी सीख ली है। मैं परीक्षा में सफल हो सकता हूँ।

![]()

Answers:

1. Can you make food?

2. I can learn German.

3. Masood can drive the scooter.

4. You can go to your house tomorrow.

5. Your brother can live in my room.

6. You can use my dictionary.

7. It is very hot. Milk may be spoil.

8. He has stolen. He can caught.

9. You did not work. You may punish.

10. I have learnt spellings. I can success in the examination.

![]()

EXERCISE : 18

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. तुम्हें अपने व्यय का हिसाब रखना चाहिए ।

2. उन्हें वहाँ और थोड़ी देर रूकना चाहिए था।

3. तुम्हें कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए।

4. तुम्हें समय से घर पहुँचना चाहिए।

5. हमें समय से सोना चाहिए।

6. बच्चों को कच्चे फल नहीं खाना चाहिए।

7. हमें गुरूजनों का आदर करना चाहिए।

8. तुम्हें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए।

9. तुम्हें समय से अपना कार्य करना चाहिए।

10. हमें दूध को उबाल कर पीना चाहिए।

Answers:

1. You should maintain your budget.

2. He should stay there few times.

3. You should not throw the garbage on the road.

4. You should reach house in time.

5. We should sleep in time.

6. Children should not eat raw fruits.

7. We ought to respect to teachers.

8. You must help the poors.

9. You must your work in time.

10. We should drink milk to boil.

EXERCISE : 19

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. जो छात्र पढ़ता है वह पास होता है।

2. जिस व्यक्ति को तुमने भेजा था वह अभी तक नहीं आया।

3. जिन बच्चों के माता-पिता उनका ध्यान नहीं रखते’ वे प्रायः बिगड़ जाते हैं।

4. मैं उस छात्रा को जानता हूँ जिसको लाटरी मिली।

5. वह व्यक्ति जिससे मैं सड़क पर मिला मेरे मामा हैं।

6. जिस व्यक्ति को तुमने उधार दिये है वह बेईमान है।

7. जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें सफेदी नहीं हुई है।

8. यह वह मार्ग है जो मैंने तुम्हें बताया है।

9. जिस पुस्तक में अनेक सुन्दर चित्र हैं वह मेज पर पड़ी है।

10. वह कलम कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था?

Answers:

1. Who students read he successes?

2. Whom you sent he did not come now?

3. Whose parents do not care they get spoilt?

4. I know that girl whom got the lottery.

5. Who man whom I met on the road is my uncle?

6. Whom you lend he is dishonest?

7. In which house I live not whitewashed?

8. This is the way who I told you.

9. In which book are many beautiful pictures who lays on table?

10. Where is the pen. Who I gave you?

EXERCISE : 20

Translate to following sentences into English :

Questions.

1. यह वही जगह है जहाँ दुर्घटना हुई थी।

2. क्या तुम उस जगह को जानते हो जहाँ वे कल गये थे?

3. तुम्हारे गुरूजी ने तुम्हें यह बता दिया है कि तुम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हो।

4. क्या तुम जानती हो वह रात में किस समय घर लौटा?

5. वह जानता है उसे किस दिन अस्पताल जाना है?

6. यही कारण है कि वह कल स्कूल में अनुपस्थित था।

7. क्या तुम इसका कारण जानते हो कि वह यहाँ क्यों आया है?

8. मुझे नहीं मालूम कि मैंने उसे किस कारण डॉटा?

9. क्या रवि को मालूम है किस प्रकार स्कूटर की मरम्मत की जाती है।

10. यही तरीका है जिस प्रकार से नटखट लड़कों को सुधारा जा सकता है?

Answers:

1. This is the place where took place accident.

2. Do you know that place where they had gone yesterday?

3. Your teacher has told you that how can you solve this question.

4. Do you know when he returned home at night?

5. He knows when he goes to hospital?

6. This is the reason that he was absent in the school yesterday.

7. Do you know its reason that why has he come here?

8. I do not know why did I abuse him?

9. Does Ravi know how scooter is repaired?

10. This is method as mended the naughty boys.

![]()

EXERCISE : 21

Translate the following passages into English :

Questions.

1. मेरी मौसी बंगलौर से आयी है। मुझे उन्हें इलाहाबाद की प्रमुख जगहें दिखानी चाहिए। मैं उन्हें शायद कल ले आऊँ मैं उन्हें आज ले जा सकता हूँ परन्तु वे आज थकी हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं पहले कौन सी जगह जाऊँगा। वे संगम जाने और वहाँ स्नान करने के लिए उत्सुक हैं। वे शायद खरीदारी करने भी जायं। मुझे उनके साथ जाना चाहिए। मैं बाजार जानता हूँ जहाँ वे खरीदारी करना पसन्द करेगी।

2. कल रविवार है। हम कल शायद पिकनिक पर जायेंगे। हम ओखला या कुतुबमीनार जा सकते हैं। हमें अपने माता-पिता से साथ चलने के लिए कहना चाहिए। वे हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ जायं।मुझे कुतुबमीनार देखना पसन्द है। हमें वहाँ नौ बजे तक पहुँचने के लिए प्रातः सात बजे चलना (UPBoardSolutions.com) चाहिएकुतुबमीनार के ऊपर खड़े होने पर पूरी दिल्ली दिखायी पड़ती है। मैं कुतुबमीनार पर आसानी से चढ़ सकता हूँ। हमें जंगलों पर ज्यादा नहीं झुकना चाहिए नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ बड़ा मजा आता है।

Answers:

1. My Aunt has come from Bangalore. We should see the famous places of Allahabad. I may come to bring her tomorrow. I may bring her today but she has tired today. I do not know in which place I shall go first. She is eager to go Sangam and to bath there. She may go to shoping. We must go with her. I know market where she will like to shopping.

2. Tomorrow is Sunday. We may go on picnic. We may go to Okhala or Qutub Minar. We should say to go to our parents. They may tell me the where should we go. I like to see the Qutub Minar. We should go at 9 o’clock to reach there. It is (UPBoardSolutions.com) shown whole Delhi standing on Qutub Minar. I can climb easily on Qutub Minar. We should not more bend on railing neither we will fall. It is as place where make more enjoy.

EXERCISE : 22

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. मैं दिल्ली से कल’ लौटा।

2. पेड़ से आम गिरते हैं।

3. किताब से पन्ने फाड़े गये।

4. मैंने उसकी चाभी से ताला खोला।

5. मैंने गोंद से किताब चिपकायी।

6. मैंने रेखा से बात की।

7. उसने दूध से खीर बनायी।

8. वह साइकिल से गिर पड़ा।

9. मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा।

10. प्रशान्त घर से स्टेशन तक रोज पैदल जाता है।

Answers:

1. I returned from Delhi yesterday.

2. Mangoes are fallen from the tree.

3. Pages were torm from book.

4. I opened the lock with his key.

5. I pasted the book with gum.

6. I talked to Rekha.

7. He made pudding with milk.

8. He fell down from the bicycle.

9. I will nothing say to you.

10. Prashant go to on foot from house to station.

![]()

EXERCISE : 23

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. यदि सफलता चाहते हो तो काम’ से जी न चुराओं।

2. यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना।

3. यदि तुम ठीक समय पर जाओ तो ट्रेन पकड़ सकते हो।

4. यदि तुम समय पर फीस न दोगे तो तुम्हारा नाम कट जायेगा।

5. यदि तुम मेला देखने जाओगे तो मैं भी चलूंगा।

6. जब तक तुम क्षमा नहीं माँगते, यहीं खड़े रहो।

7. जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम क्या पढ़ोगे?

8. जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मैं बाहर नहीं निकलता।

9. जब तक पुलिस नहीं आती हमें यहीं रुकना चाहिए।

10. जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें खाना कौन खिलायेगा?

Answers:

1. If you want to success don’t avoid work.

2. If you forget the way you ask anyone.

3. If you go proper time may catch train.

4. If you do not pay fee timely your name will be cut.

5. If you go to see the fair I will go.

6. Unless you do not beg pardon, stay here.

7. Until you do not go to school what will you read?

8. Until I do not take water I do not go out.

9. Until police do not come we will stay here.

10. Unless you do not work who will you eat food?

EXERCISE : 24

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. पिता ने पुत्र से पूछा कि तुम्हारी किताबें कहाँ खो गयी हैं?

2. मैंने उसके भाई से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? ।

3. माली ने लड़के से पूछा कि तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो?

4. अध्यापक ने उससे पूछा कि क्या उसने गृहकार्य कर लिया है।

5. मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो?

6. नौकर ने मालिक से प्रार्थना की कि क्या आप मुझे दो दिन का अवकाश दे सकते हैं?

7. यात्री ने सुधा से पूछा कि तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है?

8. मैंने लड़के से पूछा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं?

9. अध्यापक ने बालक से पूछा कि तुम्हारी क्या आयु है?

10. यात्री ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि बम्बई मेल कब आयेगी?

![]()

Answers:

1. Father asked son if your books have been lost.

2. I asked his brother where are you going.

3. Gardener asked boy why are you plucking the flowers?

4. Teacher asked him if he has been completed homework.

5. I asked my friend. If you are prepare to go to school.

6. Servant requested owner if you may give holiday for two days.

7. Traveller asked Sudha how many distance your house from here.

8. I asked boys, what do your father do.

9. Teacher asked boy if what is your age.

10. Traveller asked station master when Bombay Mail will come.

![]()

EXERCISE : 25

Translate the following sentences into English:

Questions.

1. मोहन ने दुकानदार से चार कापी देने को कहा।

2. अध्यापक ने छात्रों से बैठने को कहा।

3. पिता ने पुत्र से फल लाने को कहा।

4. निरीक्षक ने परीक्षार्थियों से लिखना बन्द करने को कहा।

5. कैदी ने जज से मुक्ति की प्रार्थना की।

6. महिला ने नौकर से अतिथि के लिए भोजन लाने को कहा।

7. अध्यापिका ने छात्राओं से सदा सत्य बोलने को कहा।

8. मैंने अपने चाचा जी से प्रदर्शनी ले चलने का निवेदन किया।

9. उसने मुझे आय के अनुसार व्यय करने की सलाह दी।

10. अध्यापक ने विद्यार्थी से नोट-बुक दिखाने को कहा।

![]()

Answers:

1. Mohan asked shopkeeper to give the four copies.

2. Teacher ordered students to sit.

3. Father asked son to bring fruits.

4. Invigilator ordered examinees to stop writing.

5. Prisoner requested judge to release.

6. Woman ordered servant to bring food for guest.

7. Maid teacher advised students to speak truth always.

8. I requested my uncle to take exhibition.

9. He advised me to expenditure according to income.

10. Teacher ordered student to see note-book.

EXERCISE : 26

Translate the following sentences into English :

Questions.

1. हमें अपने अध्यापकों के प्रति अभद्र’ नहीं होना चाहिए।

2. न्यायाधीश को किसी के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए।

3. हमारी नयी अध्यापिका हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं।

4. हमें बच्चों के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए।

5. अध्यापक अपनी कक्षा में परेशान है।

6. हमें सबके प्रति दयालु होना चाहिए।

7. पिता अपने पुत्र से नाराज था।

8. अधिकारी अपने कर्मचारियों से प्रसन्न है।

9. वह यहाँ के वातावरण से अप्रसन्न है।

10. मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हूँ

Answers:

1. We should not be rude to our teachers.

2. Judge should not be unjust to anyone.

3. Our new teacher behaves good to us.

4. We should not be cruel to children.

5. Teacher is worry in his class.

6. We should be kind to all.

7. Father was angry to his son.

8. Officer is happy to his staff.

9. He is unhappy to atmosphere of here.

10. I am very busy to my work.

![]()

Translate the following passage into English :

Questions.

राजू पिछले महीने कानपुर से दिल्ली गया। वह रेलगाड़ी से जाने के बजाय बस से गया। वह दिल्ली में लगभग दो सप्ताह तक रहा। वहाँ से वह जयपुर गया।उसने घर लौटकर अपने मित्र को एक पत्र लिखा। मैं सोचता हूँ कि मैं भी राजू की तरह नई जगहें देखें। किन्तु मेरे सामने एक समस्या है। जब तक मेरी परीक्षा समाप्त न हो जाय मुझे बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिल सकती। यदि मैं पास हो गया तो सम्भवतः मेरे पिता (UPBoardSolutions.com) जी मुझे शिमला जाने की अनुमति दे दें उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या मै छुट्टियों में पहाड़ पर जाना पसन्द करूंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिता जी मुझ पर इतने दयालु है।

![]()

Answers:

Raju went to Delhi from Kanpur last month. He went to bus besides train. He stayed in Delhi during two weeks. He went to

Jaipur from there. He wrote a letter his friend to returned house. I think that I should see new places like Raju. But I have a

problem. Until my examination should not be completed I can not get vacation to go to out. If I passed my father may get

permission to go Shimla. He asked me one day that shallI like to go on mountain in vacations. I became very happy that father is kind to me.

EXERCISE : 27

Translate the following passages into English.

Question 1.

ईश्वर महान् है। वह न्यायी है। वह दयालु है। उसने हमारे लिए चाँद बनाया है। उसने सूर्य बनाया है। आदमी घर बनाता है। वह पुल बनाता है। वह एक भी फूल नहीं बना सकता। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ।

![]()

Answer :

God is great. He is just. He is kind. He made moon for me. He made Sun. The man makeshome.

He makes bridge. He cannot make a flower. We should do his worship. I pray him.

Question 2.

शैलेन्द्र छोटा लड़का है। उसके तीन भाई और पाँच बहनें है। उसके दो चाचा है। वे उसे बहुत चाहते है। शैलेन्द्र तेज’ और बुद्धिमान है। वह रोज समय पर स्कूल जाता है। वह बड़ों का आदर करता है। अतः सब लोग उसे चाहते

![]()

Answer:

Shailendra is small boy. He has three brothers and five sisters. He has two uncles. They like himvery much. Shailendra is very fast and intelligent. He goes to school daily timely. He respect to elders. So all people like him.

Question 3.

फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। स्कूल में 15 शिक्षिकाएँ और 500 छात्राएँ है। स्कूल की इमारत छोटी है। स्कूल के सामने एक मैदान है। मैदान में कुआँ है और कुएँ का पानी अच्छा है। ‘मैदान में कई पेड़ हैं। पेड़ बहुत सुन्दर लगते हैं। लड़कियाँ मैदान में खेलती हैं। कुछ छात्राएँ मैदान में पढ़ती हैं। (UPBoardSolutions.com) मैदान में घास हैं। हरी घास बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मी में घासे सूख जाती हैं। वर्षा में घास हरी हो जाती हैं।

![]()

Answer:

There is a government school in Phulpur. There are fifteen lady teachers and five hundred female students in the school. Building of school is small. There is a field in front of school. There is well in the field and water of well is good. There are

many trees in the field. Trees seem very good. Girls play in the field, some girl students read in the field. There are grass in field. Green grass is very lovely. In summer green grasses are dried. In rainy season grasses are become green.

![]()

Question 4.

बसन्त आ गया। मार्च और अप्रैल के महीनों का नाम बसन्त है। यह बड़ी सुहावनी’ ऋतु होती है। इस ऋतु में न अधिक गर्मी और न अधिक ठंडक होती है। पेड़ों से पत्ते गिर जाते है नयी कोपलें पुनः निकलती है। वन एवं बाग आकर्षक लगते है। खेतों में फसल पकने लगती है इसी कारण से बसन्त को ऋतुराज कहते है। कवि बसन्त की प्रशंसा में कई कविताएँ लिखते है।

Answer:

It is spring season. Months of March and April is spring. It is very pleasant season. It is not more hot and more cold in this season,leaves are fallen from the tree. New shoots rises again. Forest and Garden seem attractive. Crops are ripen in the field. These reason spring is called Rituraj(the king of the season). Poets write many poems in praise of spring.

Question 5.

एक चींटी’ नदी की धारा में बहती जा रही थी वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन अ नहीं पा रही थी किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था उसे चींटी पर (UPBoardSolutions.com) दया आ गयी उसने वृक्ष से एक पक्षा तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गयी। कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया। इस तरह चींटी की जान बच गयी।

Answer:

An ant was floating along the current of a stream. It was trying to reach the bank, but wasunable to reach. A parrot, sitting on a tree at the bank was seeing it. It took pity on the ant. It plucked a leaf from the tree and dropped it into the water.The ant sat on the leaf. After some time the leaf reached the bank. Thus, the life of the ant was saved.

Question 6.

रेखा मेरी सहेली है। वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। वह एक बुद्धिमान छात्रा है। उसमें अनेक गुण है। वह कक्षा में सदा प्रथम आती है। वह समय से प्रातः उठकर

अपना काम करती है। वह (UPBoardSolutions.com) समय से स्कूल भी आती है। वह अपने गुरू एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। वह निर्धनों की सहायता करती है। वह सदा

प्रसन्नचित रहती है। उससे सभी लोग प्रसन्न रहते है।

![]()

Answer:

Rekha is my friend. She read in my class. She is an intelligent student. She has many qualities.She stood first always in the class. She does her works to rise early morning on timely. She comes school in time. She obeys her teacher and elders. She

helps poor. She is happy always. All people are happy to her.

Question 7.

गया बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ’ है। यह शहर सात मील की दूरी पर है। यहाँ एक बहुत बड़ा मन्दिर है। इस मन्दिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। एक खुले मैदान के बीच यह मन्दिर स्थित है। मन्दिर के पास एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसी कारण बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते है। प्रतिवर्ष यहाँ दूर-दूर देशों से लोग पूजा करने आते है। यहाँ तीर्थ यात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है।

Answer:

Gaya is famous pilgrimage of Bihar. This is situated seven mile distance from the city. There is a very big temple here.There is a very big statue of Gautam Buddha in this temple. This temple is situated centre of a open field, Buddha had got knowledge under a big Pipal tree. Therefore Buddhists understand holy it. People come to worship distant country every year. There is good arrangement to stay here for pilgrims.

![]()

Question 8.

लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरूषों में से एक है। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे।

वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे शान्तिप्रिय थे। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। उनके (UPBoardSolutions.com) पिता साधारण अध्यापक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे तो उनके पिता का देहान्त हो गया था। उन्होंने कठिनाई से जीवन बिताया। उनका देहान्त 11 जनवरी 1966 को हुआ।

Answer:

Lal Bahadur Shastri is one in great person of India. He was second Prime Minister of India. Hewas true disciple of Gandhiji. Indeed he was true patriot. He believed in simple living and high thinking. He was peace loving. He was born on October 2,

1904 in a poor family of Mughal Sarai. His father was simple teacher. When Lal Bhadur Shastri was child then his father was died. He spent life in difficulties. He was died on January 11, 1966.

Question 9.

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने

का वचन दिया। किन्तु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। (UPBoardSolutions.com) कुछ समय बाद उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। उन्होंने कॉलेज की उन्नति के लिए अनेक कार्य किये।

Answer:

Ishwar Chandra Vidya Sagar was an able teacher. Many students came him to study. An oldman came him to study. Vidya Sagar promised to study. But grammar seems difficult to old man. Vidya Sagar wrote a book of grammar for facility of students. This book was taught in whole India.After some times he was appointed as a Principal of Sanskrit College.He did many works for progress of College.

![]()

We hope the UP Board Solutions for Class 9 English Grammar Chapter 14 Translation help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 English Grammar Chapter 14 Translation , drop a comment below and we will get back to you at the earliest.