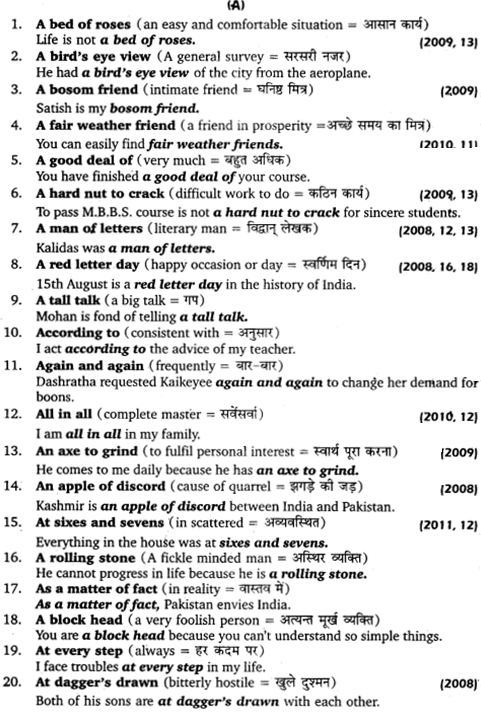

UP Board Solutions for Class 12 English Grammar Chapter 3 Transformation of Sentences are part of UP Board Solutions for Class 12 English. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 English Grammar Chapter 3 Transformation of Sentences.

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

English Grammar |

| Chapter Name |

Transformation of Sentences |

| Category |

UP Board Solutions |

Excellent General English Grammar Book Class 12 Solutions Transformation of Sentences Exercises

Exercise 1

- Sarita is so gentle that she cannot harm you.

- He is so expert that he cannot be defeated in the race.

- The shoe is extremely big for my foot.

- These apples are so cheap that they cannot be good.

- They are so proud that they cannot attend your feast.

- The weather is so hot that none can go out.

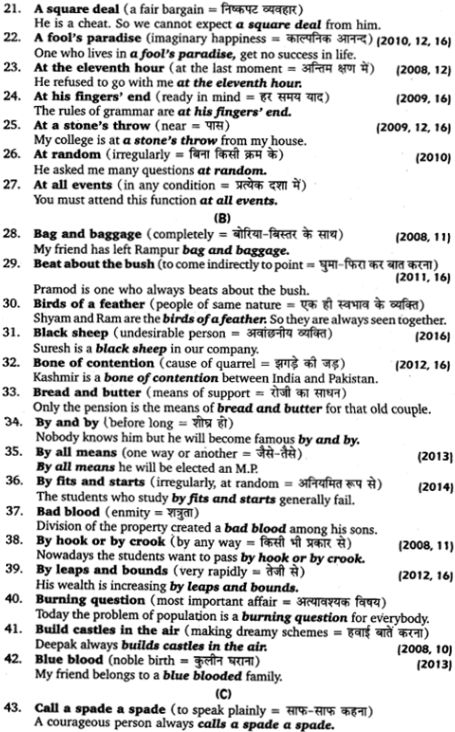

- Gold is so costly that poor man cannot buy it.

- The problem of population is so serious that it cannot be overlooked.

- He was so frightened that he could not speak.

- The news is so good that it cannot be true.

- It is so cold that none can go out.

- He is eager beyond proper limit for praise.

- The knife is so blunt that it cannot sharpen the pencil.

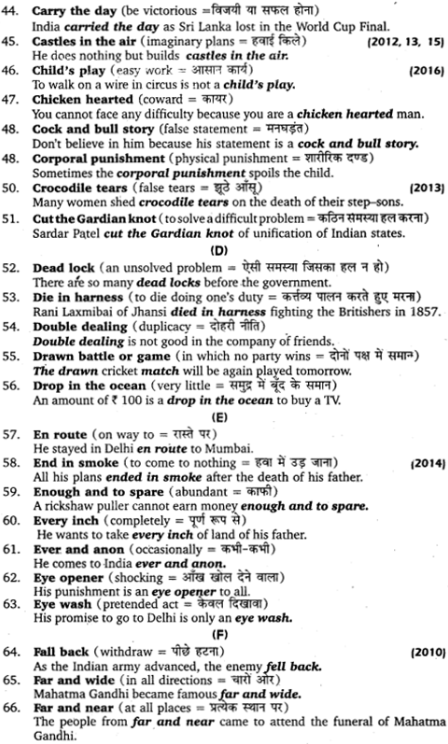

- He is so ill that he cannot do anything.

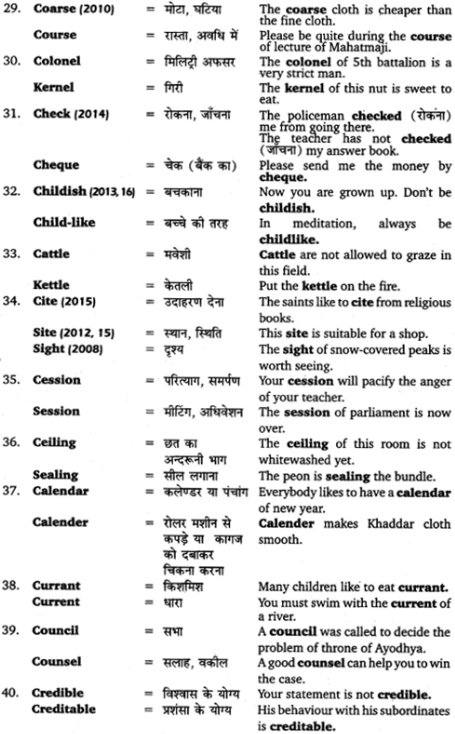

- He is so kind hearted that he cannot be a successful administrator.

Exercise 2

- The news is too good to be true.

- We are too clever to guess your every plan.

- It is too dark for us to see anything.

- He is too honest to deceive his customers.

- I am too brave to face the enemy.

- He is too poor to give so heavy a bribe.

- Few leaders speak too fast to be understood.

- Gopal is too fat to sit.

- The book is so costly for me to buy.

- One is never too old to learn.

- The trees are too valuable to fell them unnecessarily.

- She was too shy to speak a word.

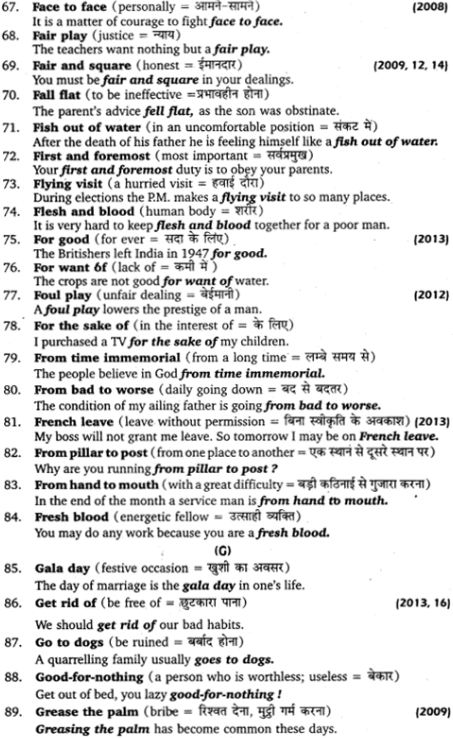

- The paper was too difficult for the student to solve it fully.

- This T.V. is too costly to buy it.

- You are too rich to buy any car.

Exercise 3

- My friend scored marks higher than any other one in the school. (Comparative Degree).

No other one scored so high marks as my friend in the school. (Positive Degree)

- Learning Hindi is easier than learning English. (Comparative Degree)

- Few countries in the world are as popular as India. (Positive Degree)

India is more popular than most other countries in the world. (Comparative Degree)

- No other animal is so gentle as cow. (Positive Degree)

Cow is gentle than any other animal. (Comparative Degree)

- Invention of electric bulb was the most useful invention. (Superlative Degree)

No other invention was so useful as the invention of electric bulb. (Positive Degree)

- The 4th day of our trip was more pleasant than any other day. (Comparative Degree)

No other day of our trip was as pleasant as the 4th day. (Positive Degree)

- Sudhakar is the brightest boy in his school. (Superlative Degree)

No other boy in his school is so bright as Sudhakar. (Positive Degree)

- Rose is the most beautiful flower. (Superlative Degree)

Rose is more beautiful than any other flower. (Comparative Degree)

- No other diamond that I have ever seen is so big as this one. (Positive Degree)

This diamond is bigger than any other diamond that I have ever seen. (Comparative Degree)

- I do not work so much as my father does. (Positive Degree)

- This meal is worse than any other meal that I have ever eaten. (Comparative Degree)

No other meal that I have ever eaten is so bad as this one. (Positive Degree)

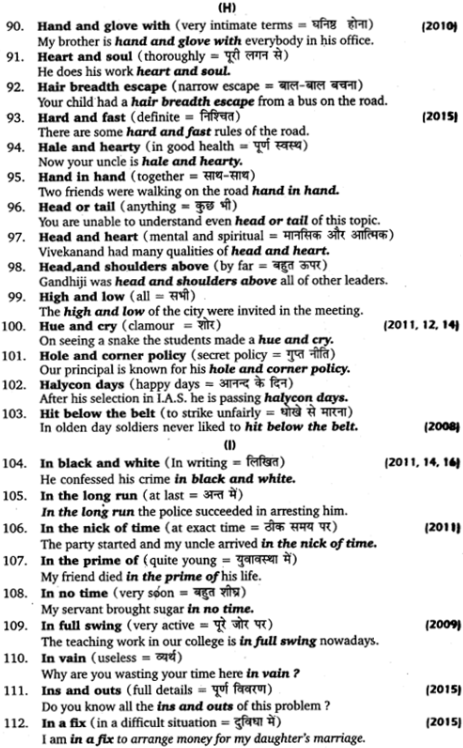

- Ramayana is more sacred than most other sacred books of Hindus. (Comparative Degree)

Few sacred books of Hindus are so sacred as Ramayana. (Positive Degree)

- Chandni Chowk is busier market than most other markets. (Comparative Degree)

Few markets are so busy as Chandni Chowk. (Positive Degree),

- Kirmani is more famous than most other wicket-keepers. (Comparative Degree)

Kirmani is one of the most famous wicket keepers. (Superlative Degree)

- The eye sight of Sohan is weaker than that of this boy. (Comparative Degree)

Exercise 4

- The Tajmahal is grander than any other building of the world.

- No other metal is so valuable as gold.

- Iron is the most useful metal.

- The younger sister is cleverer than the elder one.

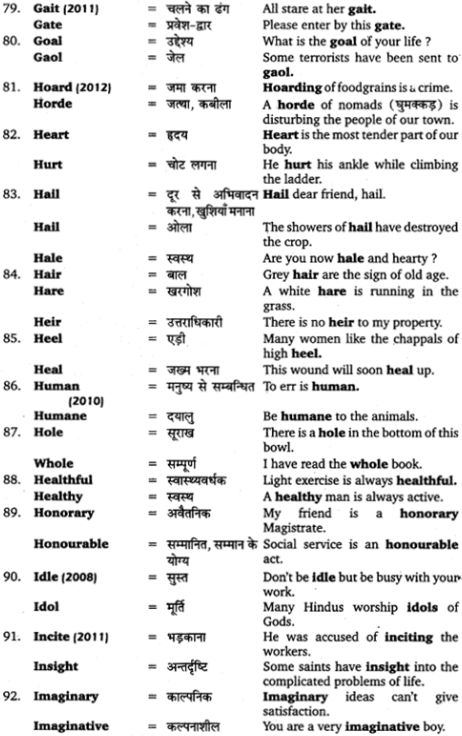

- Very few poets were as great as Tulsidas.

- Mahatma Gandhi was the greatest leader of the world.

- Cricket is one of the most popular games.

- Suresh is not as strong as Ganesh.

- India is larger than any other democracy in the world.

- Very few cities in India are as beautiful as Chandigarh.

Exercise 5

- Do you like to play any game?

- Who does not want to sleep in the night?

- Can they ever forget their enemy?

- Don’t you know the place of my birth?

- Who does not like the song which Lata sings?

- Who else could have expected so?

- Where is not a wise man honoured?

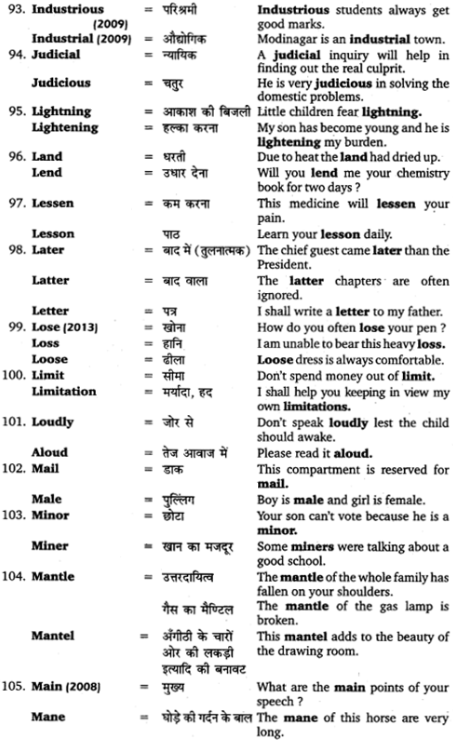

- Is drinking not bad for health?

- Who would like to be called a fool?

- Does money grow on tree?

- Can there be any success with out hard work?

- Do joys and sorrows not go together?

- Can even ants not teach us a lesson?

- Who will not grow. wise through experience?

- Whom does sweet music not please?

Exercise 6

- None wants to die.

- We shall never forget Mahatma Gandhi,

- Fighting is of no use now.

- Nothing is better than honesty.

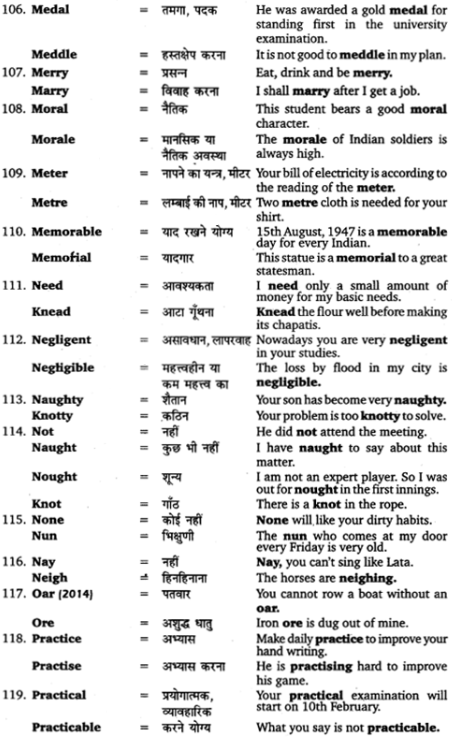

- You are not ready to change your doctor.

- Every body has heard the name of Mahatma Gandhi.

- We should not lament any loss.

- The brave deserve honour.

- There can be no smoke without fire.

- Rustam was a great warrior.

- None has seen the wind.

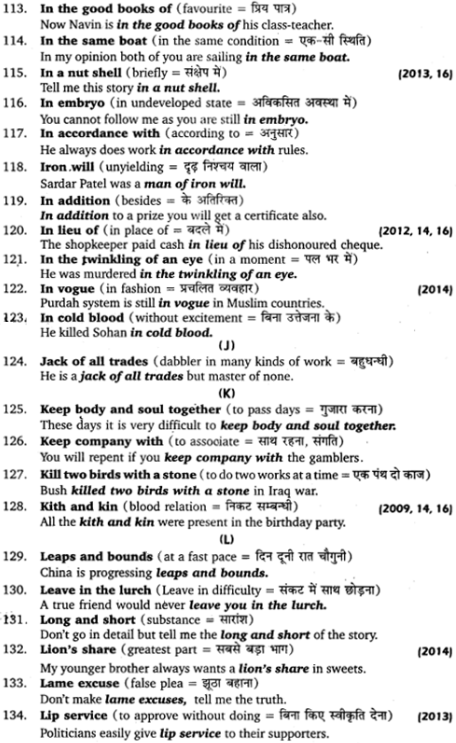

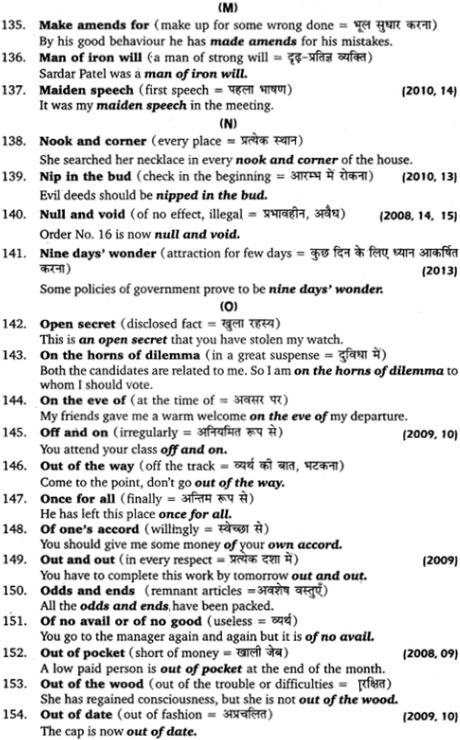

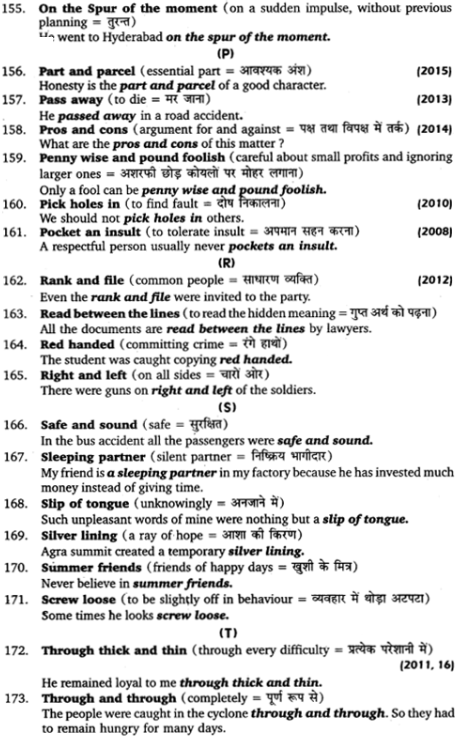

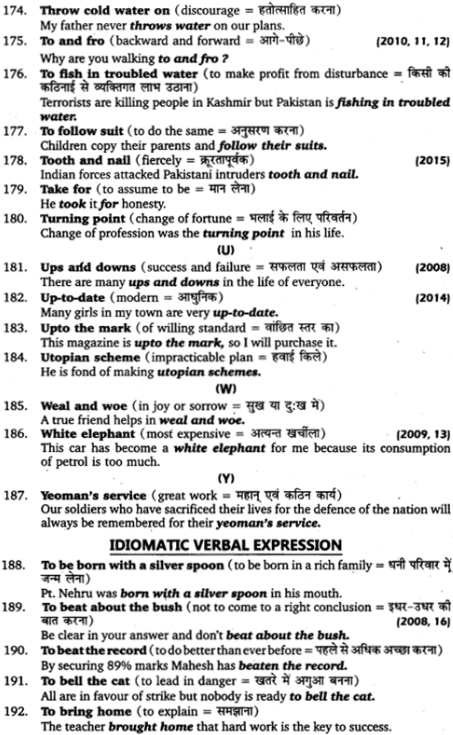

- A wicked man can never prosper.

- The Earth moves round the Sun.

- Honesty is the best policy.

- Books are our best friends.

Exercise 7

- The man is a grand piece of work.

- I wish I had a beautiful wife.

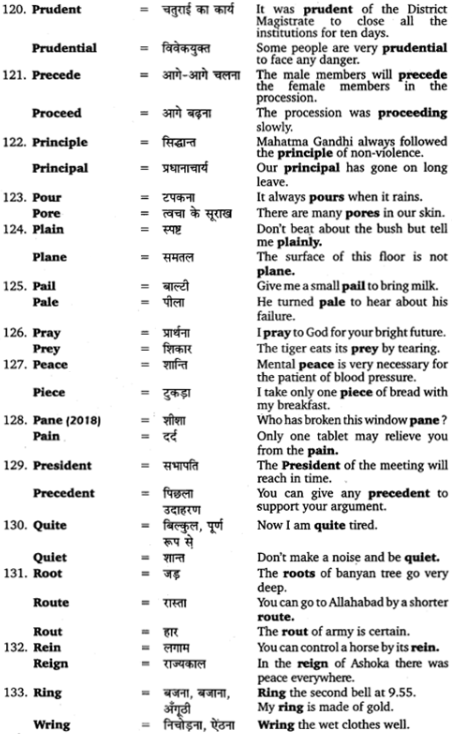

- It is a very fine cloth.

- I wish I could see my mother once more.

- It is sorrowful that her child died soon.

- It is a very shameful behaviour.

- It is a very kind act of you.

- It is sorrowful (a matter of great sorrow) that he is utterly ruined.

- I wish that I had got success.

- It is a very sad news.

- I wish that I were a bird.

- It is a very good idea.

- It is very strange that he succeeded without working hard.

- None would like to be insulted.

- It is joyful that you have got a male child.

Exercise 8

- May he be the principal of our college!

- Alas! He has been murdered.

- How vast the Himalaya is!

- Hurrah! You have been selected in first attempt.

- May you be very rich!

- What a cold night it was!

- Alas! He failed.

- What a horrible scene!

- O for a glass of water!

- What a fine weather!

- How cruel his action is!

- Would that I had not left home!

- How strange he lives in Agra and has not seen the Taj!

- What an unkind remark!

- What a successful man he is!

Exercise 9

- No sooner did the birds see mę, they flew at once.

- They never weep but when they are in any trouble.

- None but an expert mechanic can repair this watch.

- Never fail to speak the truth.

- The teachers have not left any exercise book incorrect.

- You did not keep your promise.

- Your knife is not blunt.

- Great men never fail to make a sacrifice when necessary.

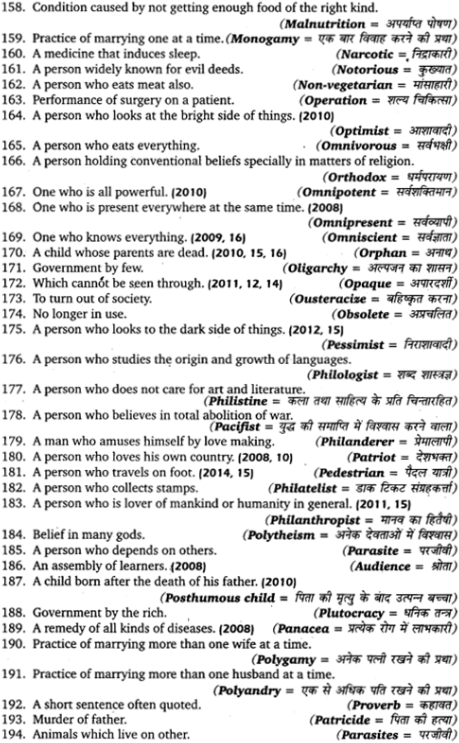

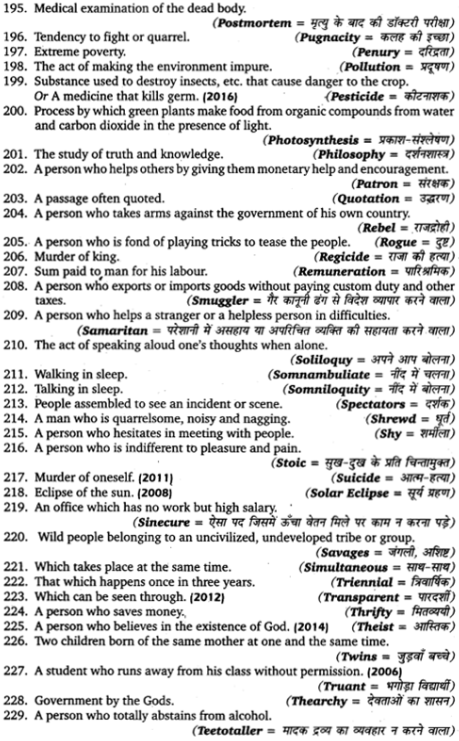

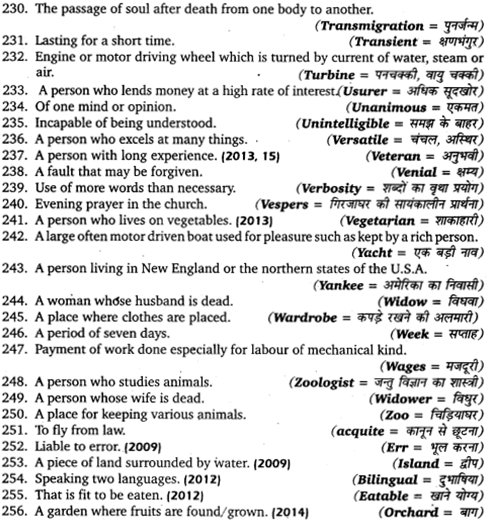

- Gopal is not the least careless about his studies.

- You cannot touch the sky.

- He did not fail to help me in my need.

- Fortune favours none but brave.

- False friends will not come to you but when you have money.

- He never fails to wear clean clothes.

- Silver is not so costly as gold.

Exercise 10

- Refrain from insulting the poor.

- Everybody accepts that he has copied.

- This question is difficult.

- Her sister is fortunate to win the cup.

- He failed to reach the meeting in time.

- As soon as the bird saw the hunter, it flew away.

- He is too miser to spend money even on himself.

- Avoid to shut any window of my room

- He always thanks me.

- He always speaks the truth.

- This house is good.

- The light is too dim for us to read.

- He completed his work in time.

- As soon as he saw me, he ran away.

- Sarla is more beautiful than Sita.

Exercise 11

- A noise was heard by the principal.

- The bell is being rung by the peon.

- A lion has been shot by him.

- All these books will have been read by me.

- I am not beaten by my mother.

- Toys of clay will be made by me.

- The letter had already been posted by him.

- The letter was not being dictated by the officer.

- His school fee has been paid by this student.

- My fan will have been repaired by the mechanic by this time.

Exercise 12

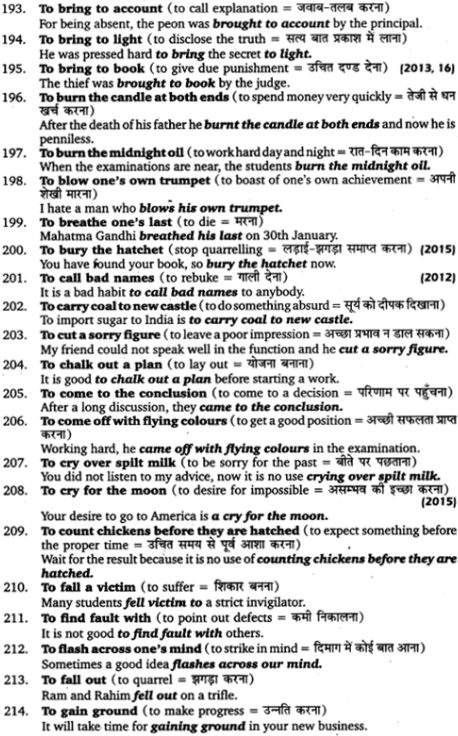

- Did you kill the bird ?

- The servant had lighted the lamp.

- These students did not see the Taj.

- The sailors will save this boy.

- Will the commission call your son for interview.

- Few students were reading a novel.

- My parents do not love me.

- Is the hunter firing a gun ?

- Will the gardener have watered the plants ?

- She has knitted a’sweater.

Exercise 13

- By whom have you been abused ?

- Why is noise being made by you?

- By whom was uranium discovered ?

- The wall can easily be jumped by him.

- Your duty should be done first by you.

- Your ailing mother must be attended by you daily.

- Where has your watch been kept by you ?

- Can the whole Ramayana be read by you in one day?

- Clean clothes should be worn by you.

- How could your house be managed by you ?

Exercise 14

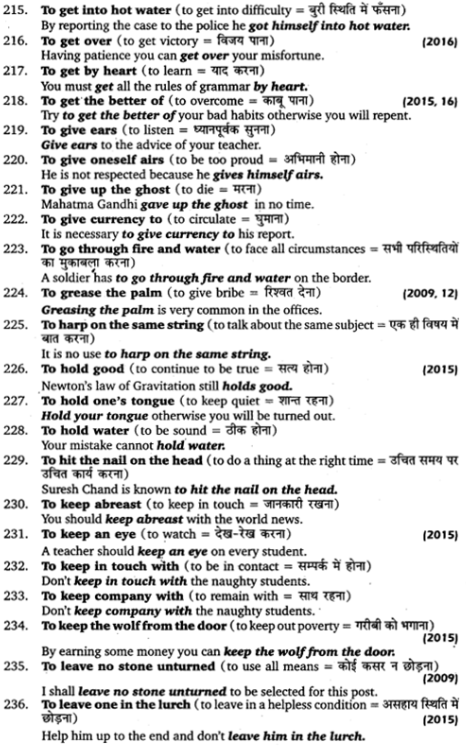

- Where have you put my umbrella?

- Who teaches you daily?

- You must reply to this charge sheet in this week.

- Should I send a servant there?

- Will you post this letter tomorrow ?

- The doctor must save this child.

- May you smell this flower!

- How can I send him this message ?

- Who called you ?

- Should the teacher mark you absent.

Exercise 15

- You are requested to wait here for some time.

- You are asked to show me the place where the tailor was murdered.

- Let s new watch be purchased by them.

- You are ordered to call the servant before me.

- Let the water be drunk by the monkey.

- Patient should be given medicines.

- It is proposed to let the voters vote freely.

- It is suggested to let the baby sleep.

- You are advised not to tease the poor.

- You are forbidden to walk on the grass.

- You are commanded to march forward and face the enemy,

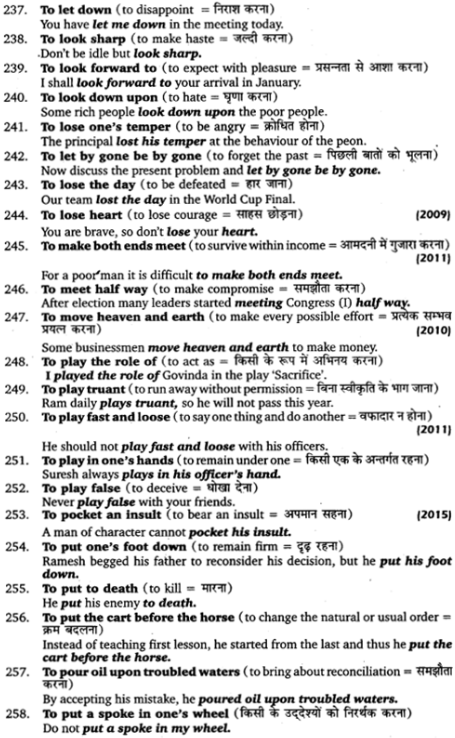

- You are ordered to do it at once.

Exercise 16

- Please bring me a cup of coffee.

- Get the papers signed.

- Get up at a.m. daily.

- It is time to close the shops.

- Let them play chess.

- Do not eat the sour mangoes.

- I have to help him.

- Do they say that he has gone to America ?

- The judge will announce the judgement tomorrow.

- Someone has destroyed the plants.

Exercise 17

- English can be read by her.

- An essay maybe written by you.

- Hindi can be spoken by us.

- His mother should be obeyed by him.

- Their food must be eaten by them.

- Cricket ought to be played by Ram.

- Blackboard must be looked at by us.

- it’s chair can be repaired by no boy.

- This letter will be written by you.

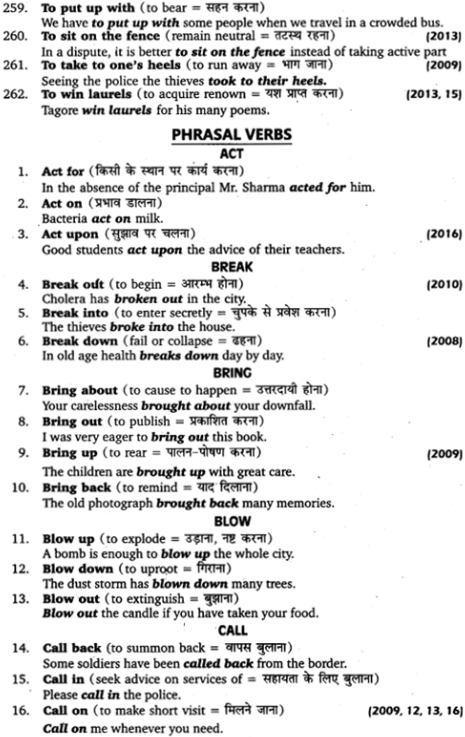

- English cannot be read by her.

Exercise 18

- Let your confirmation of my leave the given on phont.

- Let your work be done as quickly as possible.

- You are forbidden to play with fire in joke.

- This patient expect no recovery.

- His duties were performed by him in a decent manner.

- Set all the birds free.

- The students called off the strike after four days.

- All the questions can be solved by you in an easy manner.

- By whom will noble manners not be admitted?

- A student can paint a beautiful picture.

- Where has your luggage been put by you?

- Your friend is liked by nobody because he is clever.

- Young men prefer tight clothes these days.

- Why are your medicines not taken by you at right time?

- People will remember the sacrifice of Indian soldiers in all ages

Exercise 19

(From U.P. Board Examination Papers) (2011)

1. She is more intelligent than her brother.

(ii) It is not likely that Rakesh will help you.

Or

It is unlikely that Rakesh will not help you.

2.

(i) The air of lowlands is not so cool as that of hills.

(ii) I wish that the desert were my dwelling place.

3.

(i) He was drawing a map.

(ii) None would like to be a slave.

4.

(i) The national anthem was sung by the children.

(ii) No other Bengali poet is as great as Tagore.

5.

(i) Very few games are as popular as football.

(ii) You are ordered to shut the door.

6.

(i) No sooner did Ram see me than he called me.

(ii) How beautiful is the Taj mahal!

7.

(i) What a fine picture it is!

(ii) You are advised to take him home. (2012)

8.

(i) You are ordered to open all the doors and the windows.

(ii) The weather is very fine.

9.

(i) This shirt is too loose for me to wear.

(ii) Any other bowler in the team doesn’t bowl as fast as Zaheer Khan.

10.

(i) He is so miserly that he cannot spend any money.

(ii) His servant may be sent by him if he does not come.

11.

(1) What a fine picture it is !

(ii) No other policy is better than honesty.

12. May this book be seen by me!

13. Very few students of this school are as good as Hari. (2013)

14. He did not find him honest.

15.

(i) No other city in U.P. is as big as Kanpur.

(ii) My food has been had by me.

16.

(i) Most of the singers are not as good as Lata.

(ii) Great things are accomplished by great men.

17.

(i) Iron is the most useful metal.

(ii) Let all the windows by open.

18. Everybody will blame us. (2014)

19.

(i) He saw me.

(ii) A rupee was given to me by him.

20.

(i) Could anybody else have done it?

(ii) No other town is so clean as Bengaluru.

21.

(i) These trees have been cut down by the woodcutter.

(ii) Assam is not so hot as Bihar.

22.

(i) Can their glory never fade ?

(ii) Everybody knows M.K. Gandhi. (2015)

23.

(i) By whom are you taught English?

(ii) Shyam is not so intelligent as Ram.

24.

(i) I am not so great as he is.

(ii) Two thousand trees were planted by us in our college last year.

25. Only the brave deserves the fair.

26.

(i) Parker is the best pen.

(ii) I am taught by her.

27.

(i) Our elders ought to be shown respect.

(ii) Did I not give it to my neighbour?

28.

(i) No other king is so great as Ashoka in the history of India.

(ii) Winter is followed by Summer. (2016)

29.

(i) I have been greatly astonished at your behaviour.

(ii) Brutus did not love Caesar.

30.

(i) He should be subjected to a severe examination.

(ii) At the sun rise the fog disappeared.

31.

(i) She is the most intelligent girl in the class.

(ii) It is time to be looked into the matter.

32.

(i) He is so weak that he cannot lift this weight.

(ii) Our teachers are known to us.

33.

(1) By whom are you taught English?

(ii) No sooner did the teacher enter the class than the students stood up.

34.

(i) As soon as I entered the room, he started rebuking me.

(ii) His father was begged by him to forgive him. (2018)

35.

(i) My pocket has been picked.

(ii) Mumbai is richer than many cities.

36.

(i) Who can put up with such conduct?

(ii) Let he be told to leave the room at once.

Exercise 20

- I like all the fruits but I do not like banana.

- He is rich as well as very generous.

- He is poor yet he is generous.

- He was very hungry so he went to a hotel.

- You want to get good health so you must walk regularly.

- You may send cash or a draft.

- He took an aim and fired at the tiger.

- He was copying in the examination so the teacher punished him.

- He wants to catch the train so he must ran fast.

- He was not only a writer but also a good speaker.

- We saw the teacher coming so we stopped talking.

- You should not fail so you must work hard.

Exercise 21

- Hearing the footsteps of the gardener, the boys ran away.

- Finding himself in difficulty, he went to an astrologer.

- He being proud, I do not like him.

- Having finished his work, he went to sleep.

- We must eat to live.

- Finding a rupee he was delighted.

- He took no notice of my order to halt.

- Being good you will be happy.

- Due to having no money, I could not give the beggar anything.

- Inspite of searching the room, he could not find his watch.

- In case of you being late, another player will be selected.

- Without permission slip you will not be allowed to enter the examination hall.

Exercise 22

- I know that he is an intelligent boy.

- I cannot foretell when I shall depart.

- The captain hoped that he would win the match.

- Please tell me when you were born.

- I expect that I shall get money today.

- It is supposed that he is a millionaire.

- They had taken their meals before they went for walking.

- The question was so difficult that it could not be solved!

- The people who are hard working are always happy.

- A stone which rolls gathers no moss.

- I saw a snake which was wounded.

- He soon forgot the mercy which I showed.

- He is so honest that he cannot accept the bribe.

- I have built this house so that my children may live in it.

- When our Prime Minister visited the U.S.A., he got a warm welcome.

Exercise 23

- I cannot believe your statement.

- I do not know the reason of her weeping.

- The old beggar going on the road is blind.

- No one believes in his so much fame in India.

- The people pray for the rapid progress of India.

- Never keep the company of dishonest boys.

- I was not sure of his success.

- The sky being clear, we resumed our journey.

- The driver drove the bus fast to reach in time.

- Seeing policeman, he cried at once.

- In the absence of my help, you cannot win the election.

- He is to clever too be deceived.

- Our teacher reached the station after the departure of the train.

- He being rich, all respect him.

- I purchased a new book having very good essays.

Exercise 24

- He works hard yet he is poor.

- He was brave so he could face any danger.

- Be honest and you will be respected.

- He has been beaten so he is weeping.

- He stood first though he is weak.

- He is a rich man and all know it.

- The dogs barked and the thief ran away.

- The doctor has advised him so he takes light food.

- He raised the gun and shot the tiger at once.

- Search your pockets and you will find your watch.

- The earth is round and we can prove it also.

- A teacher was teaching in this period and he is the vice principal.

- If I get a proper invitation, then I shall attend your feast.

- You have done a blunder and I am certain of it.

- She had teased her brother so she was beaten.

Exercise 25

- He was punished because he was found telling a lie.

- He took rest because he was tired.

- If we do good to others, God will be pleased with us.

- If you spare the rod, you will spoil the child.

- If you are not sincere, you will lose your reputation.

- If you go for a walk daily, you will get a good health.

- If you touch the fire, it will burn your hand.

- As soon as the doctor reached, the patient died.

- Although he is not in good health yet he works day and night.

- All admit that he is a good leader.

- ‘ Our principal does not punish any boy because he is very kind.

- When the dinner was over, we went home.

- Although electricity is a good servant yet it is a bad master.

- You will never become skilful because you do not practice.

- As soon as he came out, he was caught at once.

Exercise 26

- He is prosperous because he works hard.

- The sun having risen, we went out.

- The noise was heard and every one came out.

- He is lazy so he can never succeed.

- He told me an interesting story.

- Although he is rich yet he is not happy.

- He has a simple nature so everyone loves him.

- Ramdin has a very large family so he is unhappy.

- He soon became poor because he lived an extravagant life.

- Having lost his toy the child began to cry.

- He is so tired that he cannot play.

- You must admit that you have committed a mistake.

- Don’t mend your ways and you will have to repent.

- He seems to be an intelligent man.

- He worked hard so he was very tired.

- I am certain that I shall give you satisfaction.

- Tell me what is your name.

- I have a ring which is made of gold.

- I asked him the reason of going there. (2012)

- It is certain that he will go to Delhi.

- In the final match of the Sirkar Tournament, an annual event, Dayanand College defeated Subhash College by two goals. (2013)

- His writing was so bad that one could not read it. (2014)

- It is never so late that it cannot be learnt.

- I am certain about his honesty. (2015)

- The king took shelter in the hut that belonged to hermit.

- All the villagers respected the poor.

- He was an honest poor man. (2017)

28.

(i) He was in bad health so he could not work.

(ii) A letter is written by Madan.

29.

(i) You are advised to walk to the left.

(ii) I wish that I were a child again.

30.

(i) Iron is heavier than any other metal.

(ii) Everybody is charmed by the music of Orpheus.

31.

(i) One’s duty must be done.

(ii) If we don’t maintain discipline, the teacher will punish us.

32.

(i) You cannot obey your teachers.

(ii) He decided that his house should be sold.

33.

(i) Everybody knows our Prime Minister.

(ii) It is time for our lessons to ‘ve learnt. (2018)

34.

(i) Although he has all riches, he is not contented.

(ii) Man is a grand piece of work.

We hope the UP Board Solutions for Class 12 English Grammar Chapter 3 Transformation of Sentences help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 English Grammar Chapter 3 Transformation of Sentences, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.