UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 22 उत्पादन (उत्पत्ति) के साधन : आशय, विशेषताएँ एवं महत्त्व are the part of UP Board Solutions for Class 10 Commerce. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 22 उत्पादन (उत्पत्ति) के साधन : आशय, विशेषताएँ एवं महत्त्व.

| Board |

UP Board |

| Class |

Class 10 |

| Subject |

Commerce |

| Chapter |

Chapter 22 |

| Chapter Name |

उत्पादन (उत्पत्ति) के साधन : आशय, विशेषताएँ एवं महत्त्व |

| Number of Questions Solved |

17 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 22 उत्पादन (उत्पत्ति) के साधन : आशय, विशेषताएँ एवं महत्त्व

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

उत्पादन का/के साधन है/हैं। (2013)

(a) भूमि

(b) श्रम

(c) पूँजी

(d) ये सभी

उत्तर:

(d) ये सभी

प्रश्न 2.

उत्पादन का सक्रिय साधन है।

(a) पूँजी

(b) श्रम

(c) भूमि

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) श्रम

प्रश्न 3.

निम्नलिखित में से कौन-सा उत्पादन का साधन नहीं है?

(a) भूमि

(b) श्रम

(c) वितरण

(d) पूँजी

उत्तर:

(c) वितरण

निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन/उपभोग है। (2010)

उत्तर:

उत्पादन है

प्रश्न 2.

अर्थशास्त्र में चिकित्सकों को उत्पादक माना/नहीं माना जाता है। (2011)

उत्तर:

माना जाता है

प्रश्न 3.

धन सदैव उत्पादक होता है/नहीं होता है। (2009)

उत्तर:

नहीं होता है

प्रश्न 4.

उत्पादन के पाँच/चार साधन होते हैं। (2008)

उत्तर:

पाँच साधन होते हैं।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1.

उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं? (2013)

उत्तर:

उत्पादन के साधनों (Factors of Production) (UPBoardSolutions.com) का तात्पर्य उन वस्तुओं व साधनों से है, जो उपयोगिता अथवा मूल्य के सृजन में सहायक होते हैं। बेन्हम के अनुसार, “कोई भी वस्तु या सेवा, जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहयोग प्रदान करती है, उत्पादन का साधन कहलाती है।”

प्रश्न 2.

उत्पादन की दो रीतियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

उत्पादन की दो रीतियाँ निम्नलिखित हैं-

- रूप-परिवर्तन द्वारा उत्पादन जब किसी वस्तु के रंग, रूप अथवा आकार में परिवर्तन करके उसे पहले की तुलना में अधिक उपयोगी व लाभदायक बना दिया जाता है, तो इसे रूप-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है।

- स्थान-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कई बार वस्तु का स्थान परिवर्तित करने से भी उपयोगिता का सृजन होता है या उपयोगिता में वृद्धि होती है, उसे स्थान-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है।

प्रश्न 3.

उत्पत्ति के साधनों के नाम लिखिए। (2017)

उत्तर:

उत्पत्ति के निम्नलिखित पाँच साधन हैं-

- भूमि

- श्रम

- पूँजी

- संगठन

- उद्यम या साहस

प्रश्न 4.

उत्पादन के साधन के रूप में संगठन की भूमिका बताइए। (2018)

उत्तर:

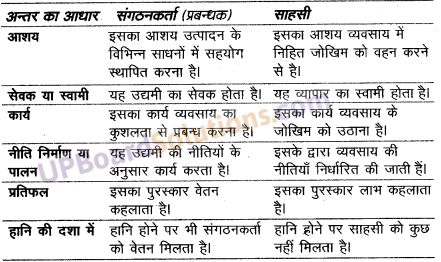

संगठन उत्पादन का चौथा महत्त्वपूर्ण साधन संगठन है। संगठन का अभिप्राय उत्पादन के विभिन्न साधनों में अनुकूलतम संयोग स्थापित कर इन्हें उत्पादन कार्य में संलग्न करने की कला व विज्ञान से है। दूसरे शब्दों में, संगठन वह विशिष्ट श्रम है, जो उत्पादन (UPBoardSolutions.com) के साधनों श्रम, पूँजी व भूमि को एकत्रित करके उनमें आदर्शतम् समन्वय स्थापित करता है। उनके कार्यों का निरीक्षण करता है अथवा आवश्यक परिवर्तन करता है। इसके अभाव में कुशलता का अभाव रहता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

प्रश्न 1.

उत्पादन के कौन-कौन से साधन हैं?

अथवा

उत्पादन के किन्हीं पाँच साधनों का उल्लेख कीजिए। (2006)

उत्तर:

उत्पादन के साधनों से आशय उत्पादन के साधनों से हमारा तात्पर्य उन वस्तुओं व साधनों से है, जो उपयोगिता अथवा मूल्य के सृजन में सहायक होते हैं। बेन्हम के अनुसार, “कोई भी वस्तु या सेवा, जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहयोग प्रदान करती है, उत्पादन का साधन कहलाती है।” उत्पादन के साधन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के साधनों को निम्नलिखित पाँच भागों में बाँटा है

1. भूमि यह उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण, किन्तु निष्क्रिय साधन है। साधारण बोलचाल में, भूमि (Land) का अर्थ केवल भूमि की ऊपरी सतह से लगाया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि का बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। प्रो. मार्शल के अनुसार, “भूमि का अर्थ (UPBoardSolutions.com) केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं वरन् उन सभी वस्तुओं एवं शक्तियों से है, जिन्हें प्रकृति ने भूमि, वायु, प्रकाश, आदि के रूप में मानव की सहायता के लिए नि:शुल्क प्रदान किया है।” अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय उन समस्त प्राकृतिक उपहारों से है, जिसके अन्तर्गत भूमि की सतह, वायु, नदी, पहाड़, प्रकाश, खनिज, जल, आदि प्रकृतिदत्त पदार्थ सम्मिलित हैं।

2. श्रम श्रम (Labour) उत्पादन का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन है। इसका महत्त्व इसलिए अधिक है, क्योंकि यह समस्त आर्थिक क्रियाओं को आदि और अन्त (साधन और साध्य) दोनों हैं। अर्थशास्त्र में श्रम से मनुष्य के उन सभी शारीरिक और मानसिक प्रयत्नों का बोध होता है, जो धनोपार्जन के उद्देश्य से किए जाते हैं। धनोत्पादन के उद्दश्य से किए गए मानव के सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों का भी श्रम में समावेश होता है, परन्तु मनोरंजन, देश प्रेम, पारिवारिक स्नेह, आदि के लिए किए गए कार्यों को श्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

3. पूँजी उत्पादन का तीसरा महत्त्वपूर्ण साधन पूँजी (Capital) है। आज की आधुनिक जटिल उत्पादन अवस्था में पूँजी का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पूँजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन होते हुए भी इसकी बढ़ती हुई स्वयं संचालिता, इसे और भी महत्त्वपूर्ण (UPBoardSolutions.com) बनाती जा रही है। प्रो. मार्शल के अनुसार, “पूँजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है, जिसे अधिक सम्पत्ति के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार पूँजी के अन्तर्गत केवल नकदी ही नहीं आती वरन् मशीनें, कच्चा माल, बीज, आदि भी आते हैं।’

4. संगठन उत्पादन का चौथा महत्त्वपूर्ण साधन (Organisation) संगठन है। संगठन का अभिप्राय उत्पादन के विभिन्न साधनों में अनुकूलतम संयोग स्थापित कर इन्हें उत्पादन कार्य में संलग्न करने की कला व विज्ञान से है। दूसरे शब्दों में, संगठन वह विशिष्ट श्रम है, जो उत्पादन के साधनों श्रम, पूँजी व भूमि को एकत्रित करके उनमें आदर्शतम् समन्वय स्थापित करता है। उनके कार्यों का निरीक्षण करता है अथवा आवश्यक परिवर्तन करता है। इसके अभाव में कुशलता का अभाव रहता है।

5. उद्यम या साहस आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में अनेक जटिलताओं के कारण जोखिम में वृद्धि हुई है। जो व्यक्ति इन जोखिमों को वहन करता है, उसे साहसी या उद्यमी (Enteprise) कहते हैं। पहले साहसी को उत्पादन का महत्त्वपूर्ण साधन नहीं माना जाता था, किन्तु आधुनिक उत्पादन अवस्था में विभिन्न प्रकार के जोखिमों की प्रधानता के कारण साहसी को महत्त्वपर्ण साधन माना जाने लगा है। संयुक्त पूँजी कम्पनियों की स्थापना में साहसी ही आगे आते हैं।

प्रश्न 2.

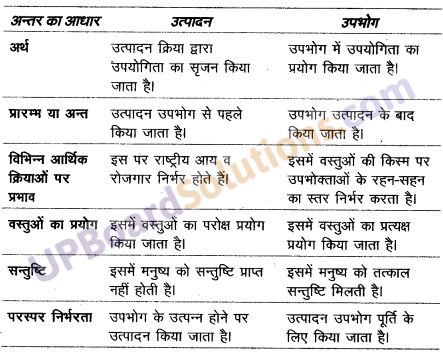

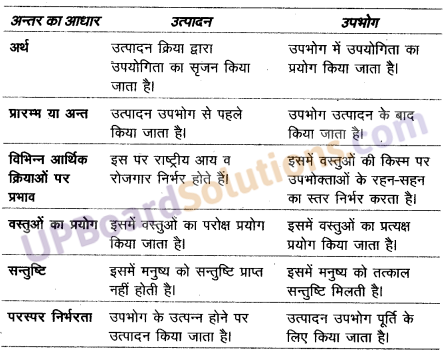

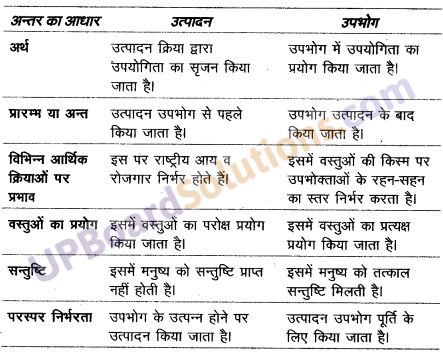

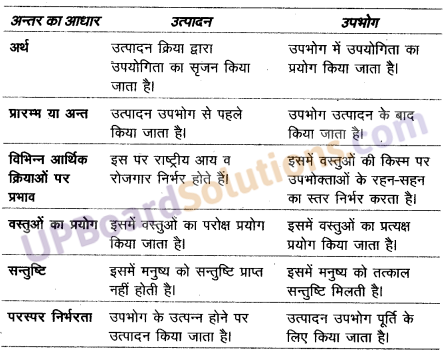

उत्पादन तथा उपभोग में अन्तर स्पष्ट कीजिए। (2016, 09, 08)

उत्तर:

उपभोग से आशय उपभोग का अर्थ साधारण रूप से वस्तुओं के खाने-पीने से लगाया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अर्थशास्त्र में उपभोग को अर्थ मानव द्वारा की जाने वाली उन समस्त क्रियाओं से है, (UPBoardSolutions.com) जिनसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। उपभोग द्वारा किसी वस्तु के तुष्टिगुण को कम या समाप्त किया जा सकता है अर्थात् वस्तुओं द्वारा आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष सन्तुष्टि की क्रिया को उपभोग कहते हैं।

उत्पादन तथा उपभोग में अन्तर

उत्पादन का महत्त्व उत्पादन का महत्त्व निम्नलिखित है-

- आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन के परिणामस्वरूप ही मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उत्पादन के साधन उत्पादन प्रक्रिया से अपनी आय प्राप्त करते हैं तथा उस आय से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ एवं सेवाएँ क्रय करते हैं।

- राष्ट्रीय आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय पर उत्पादन का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से वृद्धि होती है, तो इससे देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है।

- जीवन-स्तर में सुधार किसी देश के लोगों का जीवन-स्तर उत्पादन की मात्रा व प्रकृति पर निर्भर करता है।

- रोजगार में वृद्धि देश में उत्पादन में वृद्धि से रोजगार पर अनुकूलतम प्रभाव पड़ता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है।

- व्यापार में वृद्धि उत्पादन वृद्धि का व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ आन्तरिक व्यापार एवं विदेशी व्यापार का विकास होता है।

- आर्थिक विकास का आधार किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसके (UPBoardSolutions.com) उत्पादन की मात्रा, स्वरूप, वृद्धि स्वरूप एवं वृद्धि की दर पर निर्भर होता है।

- परिवहन के साधनों का विकास उत्पादन वृद्धि से परिवहन के साधनों का भी विकास होता है। उत्पादन वृद्धि के लिए कच्चा माल व मशीनों, आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना व ले जाना पड़ता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (8 अंक)

प्रश्न 1.

उत्पादन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न प्रकार के उत्पादन का उल्लेख कीजिए। (2014)

अथवा

अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय होता है? उत्पादन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। (2006)

उत्तर:

उत्पादन से आशय उत्पादन (Production). से आशय वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता सृजन के साथ-साथ उनके मूल्य या विनिमय शक्ति में वृद्धि करना होता है। अत: वस्तुओं व सेवाओं द्वारा आर्थिक उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार, “सम्पत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है।” टॉमस के अनुसार, “वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना अथवा आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन है।” डॉ. बसु के अनुसार, “उत्पादन का अर्थ तुष्टिगुण सृजन करना है।” ए. एच. स्मिथ के अनुसार, “उत्पादन वह प्रक्रिया है, जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होती है।” प्रो. एली के अनुसार, “आर्थिक उपयोगिताओं का निर्माण ही उत्पादन है।”

उत्पादन के प्रकार या उपयोगिता वृद्धि की रीतियाँ उत्पादन के प्रकार या उपयोगिता वृद्धि की रीतियाँ निम्नलिखित हैं

1. रूप-परिवर्तन द्वारा उत्पादन किसी वस्तु के रूप को परिवर्तित करके उपयोगिता का सृजन किया जा सकता है। जब किसी वस्तु के रंग, रूप अथवा आकार में परिवर्तन किया जाता है, तो वह पहले से अधिक उपयोगी एवं लाभदायक बन जाती है। इसे रूप-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है; जैसे-लकड़ी का रूप बदलकर मेज व कुर्सी बनाना।

2. स्थान-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कई बार वस्तु का स्थान परिवर्तित करने से भी उपयोगिता का सृजन होता है या उपयोगिता में वृद्धि होती है, उसे स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी विशेष स्थान पर अधिक उत्पादित होती है, तो उस विशेष स्थान पर उस वस्तु की उपयोगिता कम होती है।

3. समय-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं, जिनकी उपयोगिता समय-परिवर्तन के साथ बढ़ती है। कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं, जिनकी समय बीतने के साथ उपयोगिता में वृद्धि होती है। उदाहरणस्वरूप, संग्रह करने से भी कुछ वस्तुओं की उपयोगिता व मूल्य में वृद्धि होती है; जैसे-शराब तथा चावल जितने पुराने होते जाते हैं, उनकी उपयोगिता भी बढ़ने लगती है।

4. अधिकार-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कभी-कभी वस्तु का अधिकार परिवर्तित करने पर अर्थात् एक व्यक्ति द्वारा वस्तु के स्वामित्व को दूसरे व्यक्ति को प्रदान करने पर भी उपयोगिता का सृजन होता है। इसे अधिकार-परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा (UPBoardSolutions.com) जाता है। उदाहरण के लिए, एक पुस्तक, पुस्तक विक्रेता हेतु अधिक उपयोगी नहीं होती है। वह उसके लिए लाभ कमाने की एक वस्तु मात्र होती है, जिसे वह बेचकर अपनी आय प्राप्त करता है, परन्तु जब यह पुस्तक एक विद्यार्थी द्वारा खरीद ली जाती है, तो वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है।

5. सेवा द्वारा उत्पादन किसी सेवा या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के कारण भी उपयोगिता का सृजन होता है, उसे सेवा द्वारा उत्पादन कहा जाता है; जैसे-डॉक्टर, वकील, अध्यापक, न्यायाधीश, नौकर, गायक, इत्यादि अपनी सेवाओं के द्वारा उपयोगिता का सृजन करते हैं।

6. ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन विज्ञापन द्वारा किसी वस्तु-विशेष से सम्बन्धित ज्ञान का प्रसार करने से उपयोगिता का सृजन होता है; जैसे-जब तक किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु-विशेष से सम्बन्धित पूरा ज्ञान नहीं होता। वह वस्तु उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती है, परन्तु यदि विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को उस वस्तु की जानकारी प्रदान की जाए, तो उसे उपभोक्ता की उस वस्तु के सन्दर्भ में उपयोगिता बढ़ जाएगी।

प्रश्न 2.

उत्पादन क्या है? उत्पादन के साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (2016)

अथवा

उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के विभिन्न साधनों की व्याख्या कीजिए। (2015)

अथवा

अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

उत्पादन से आशय

उत्पादन से आशय उत्पादन (Production). से आशय वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता सृजन के साथ-साथ उनके मूल्य या विनिमय शक्ति में वृद्धि करना होता है। अत: वस्तुओं व सेवाओं द्वारा आर्थिक उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार, “सम्पत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है।” टॉमस के अनुसार, “वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना अथवा आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन है।” डॉ. बसु के अनुसार, “उत्पादन का अर्थ तुष्टिगुण सृजन करना है।” ए. एच. स्मिथ के अनुसार, “उत्पादन वह प्रक्रिया है, जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होती है।” प्रो. एली के अनुसार, “आर्थिक उपयोगिताओं का निर्माण ही उत्पादन है।”

उत्पादन के साधनों से आशय उत्पादन के साधनों से हमारा तात्पर्य उन वस्तुओं व साधनों से है, जो उपयोगिता अथवा मूल्य के सृजन में सहायक होते हैं। बेन्हम के अनुसार, “कोई भी वस्तु या सेवा, जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहयोग प्रदान करती है, उत्पादन का साधन कहलाती है।” उत्पादन के साधन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के साधनों को निम्नलिखित पाँच भागों में बाँटा है

1. भूमि यह उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण, किन्तु निष्क्रिय साधन है। साधारण बोलचाल में, भूमि (Land) का अर्थ केवल भूमि की ऊपरी सतह से लगाया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि का बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। प्रो. मार्शल के अनुसार, “भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं वरन् उन सभी वस्तुओं एवं शक्तियों से है, जिन्हें प्रकृति ने भूमि, वायु, प्रकाश, आदि के रूप में मानव की सहायता के लिए नि:शुल्क प्रदान किया है।” अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय उन समस्त प्राकृतिक उपहारों से है, जिसके अन्तर्गत भूमि की सतह, वायु, नदी, पहाड़, प्रकाश, खनिज, जल, आदि प्रकृतिदत्त पदार्थ सम्मिलित हैं।

2. श्रम श्रम (Labour) उत्पादन का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन है। इसका महत्त्व इसलिए अधिक है, क्योंकि यह समस्त आर्थिक क्रियाओं को आदि और अन्त (साधन और साध्य) दोनों हैं। अर्थशास्त्र में श्रम से मनुष्य के उन सभी शारीरिक (UPBoardSolutions.com) और मानसिक प्रयत्नों का बोध होता है, जो धनोपार्जन के उद्देश्य से किए जाते हैं। धनोत्पादन के उद्दश्य से किए गए मानव के सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों का भी श्रम में समावेश होता है, परन्तु मनोरंजन, देश प्रेम, पारिवारिक स्नेह, आदि के लिए किए गए कार्यों को श्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

3. पूँजी उत्पादन का तीसरा महत्त्वपूर्ण साधन पूँजी (Capital) है। आज की आधुनिक जटिल उत्पादन अवस्था में पूँजी का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पूँजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन होते हुए भी इसकी बढ़ती हुई स्वयं संचालिता, इसे और भी महत्त्वपूर्ण बनाती जा रही है। प्रो. मार्शल के अनुसार, “पूँजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है, जिसे अधिक सम्पत्ति के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार पूँजी के अन्तर्गत केवल नकदी ही नहीं आती वरन् मशीनें, कच्चा माल, बीज, आदि भी आते हैं।’

4. संगठन उत्पादन का चौथा महत्त्वपूर्ण साधन (Organisation) संगठन है। संगठन का अभिप्राय उत्पादन के विभिन्न साधनों में अनुकूलतम संयोग स्थापित कर इन्हें उत्पादन कार्य में संलग्न करने की कला व विज्ञान से है। दूसरे शब्दों में, संगठन वह विशिष्ट श्रम है, जो उत्पादन के साधनों श्रम, पूँजी व भूमि को एकत्रित करके उनमें आदर्शतम् समन्वय स्थापित करता है। उनके कार्यों का निरीक्षण करता है अथवा आवश्यक परिवर्तन करता है। इसके अभाव में कुशलता का अभाव रहता है।

5. उद्यम या साहस आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में अनेक जटिलताओं के कारण जोखिम में वृद्धि हुई है। जो व्यक्ति इन जोखिमों को वहन करता है, उसे साहसी या उद्यमी (Enteprise) कहते हैं। पहले साहसी को उत्पादन का महत्त्वपूर्ण साधन नहीं माना जाता था, किन्तु आधुनिक उत्पादन अवस्था में विभिन्न प्रकार के जोखिमों की प्रधानता के कारण साहसी को महत्त्वपर्ण साधन माना जाने लगा है। संयुक्त पूँजी कम्पनियों की स्थापना में साहसी ही आगे आते हैं।

प्रश्न 3.

उत्पादन क्या है? यह उपभोग से कैसे भिन्न है? इसके महत्त्व का वर्णन कीजिए। (2008)

अथवा

उपभोग क्या है? उत्पादन व उपभोग में क्या अन्तर है?

उत्तर:

उत्पादन से आशय

उत्पादन से आशय उत्पादन (Production). से आशय वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता सृजन के साथ-साथ उनके मूल्य या विनिमय शक्ति में वृद्धि करना होता है। अत: वस्तुओं व सेवाओं द्वारा आर्थिक उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। फेयरचाइल्ड (UPBoardSolutions.com) के अनुसार, “सम्पत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है।” टॉमस के अनुसार, “वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना अथवा आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन है।” डॉ. बसु के अनुसार, “उत्पादन का अर्थ तुष्टिगुण सृजन करना है।” ए. एच. स्मिथ के अनुसार, “उत्पादन वह प्रक्रिया है, जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होती है।” प्रो. एली के अनुसार, “आर्थिक उपयोगिताओं का निर्माण ही उत्पादन है।”

उपभोग से आशय उपभोग का अर्थ साधारण रूप से वस्तुओं के खाने-पीने से लगाया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अर्थशास्त्र में उपभोग को अर्थ मानव द्वारा की जाने वाली उन समस्त क्रियाओं से है, जिनसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। उपभोग द्वारा किसी वस्तु के तुष्टिगुण को कम या समाप्त किया जा सकता है अर्थात् वस्तुओं द्वारा आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष सन्तुष्टि की क्रिया को उपभोग कहते हैं।

उत्पादन तथा उपभोग में अन्तर

उत्पादन का महत्त्व उत्पादन का महत्त्व निम्नलिखित है-

- आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन के परिणामस्वरूप ही मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उत्पादन के साधन उत्पादन प्रक्रिया से अपनी आय प्राप्त करते हैं तथा उस आय से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ एवं सेवाएँ क्रय करते हैं।

- राष्ट्रीय आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय पर उत्पादन का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से वृद्धि होती है, तो इससे देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है।

- जीवन-स्तर में सुधार किसी देश के लोगों का जीवन-स्तर उत्पादन की मात्रा व प्रकृति पर निर्भर करता है।

- रोजगार में वृद्धि देश में उत्पादन में वृद्धि से रोजगार पर अनुकूलतम प्रभाव (UPBoardSolutions.com) पड़ता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है।

- व्यापार में वृद्धि उत्पादन वृद्धि का व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ आन्तरिक व्यापार एवं विदेशी व्यापार का विकास होता है।

- आर्थिक विकास का आधार किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसके उत्पादन की मात्रा, स्वरूप, वृद्धि स्वरूप एवं वृद्धि की दर पर निर्भर होता है।

- परिवहन के साधनों का विकास उत्पादन वृद्धि से परिवहन के साधनों का भी विकास होता है। उत्पादन वृद्धि के लिए कच्चा माल व मशीनों, आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना व ले जाना पड़ता है।

प्रश्न 4.

अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन को प्रभावित करने वाले छः कारकों का उल्लेख कीजिए। (2007)

अथवा

उत्पादन क्षमता से क्या आशय है? उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाली बातों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

उत्पादन से आशय

उत्पादन से आशय उत्पादन (Production). से आशय वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता सृजन के साथ-साथ उनके मूल्य या विनिमय शक्ति में वृद्धि करना होता है। अत: वस्तुओं व सेवाओं द्वारा आर्थिक उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार, “सम्पत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है।” टॉमस के अनुसार, “वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना अथवा आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन है।” डॉ. बसु (UPBoardSolutions.com) के अनुसार, “उत्पादन का अर्थ तुष्टिगुण सृजन करना है।” ए. एच. स्मिथ के अनुसार, “उत्पादन वह प्रक्रिया है, जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होती है।” प्रो. एली के अनुसार, “आर्थिक उपयोगिताओं का निर्माण ही उत्पादन है।”

उत्पादन क्षमता उत्पादन की कुशलता (Efficiency of Production) से तात्पर्य किसी उत्पादन संस्था की उस योग्यता से है, जिसके द्वारा वह एक निश्चित समय में अन्य उत्पादक संस्थाओं से कम लागत पर अधिक मात्रा में व उच्च स्तर का माल उत्पादित करती है। उत्पादन की कुशलता को प्रभावित करने वाले तत्त्व उत्पादन की कुशलता को प्रभावित करने वाले तत्त्व निम्नलिखित हैं

1. आन्तरिक तत्त्व आन्तरिक तत्त्वों का सम्बन्ध उत्पादन संस्था के आन्तरिक प्रबन्ध और कार्य संचालन से होता है। ये दशाएँ निम्नलिखित हैं

- साधनों का उचित अनुपात में नियोजन उत्पादन के विभिन्न साधनों को अनुकूलतम अनुपात में लगाने पर उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होर? है।

- उत्पादन साधनों की कुशलता उत्पादन के साधन अधिक कुशल होने से उत्पादन अधिक मात्रा में व श्रेष्ठ होता है। यदि उत्पादन-कार्य में उच्च कोटि का कच्चा माल, नवीनतम मशीनें व योग्य श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है, तो उत्पादन उच्च-स्तर का होता है।

2. बाह्य तत्त्व बाह्य तत्त्वों का सम्बन्ध किसी एक उत्पादन संस्था से न होकर एक उद्योग या एक स्थान पर स्थापित सभी प्रकार की संस्थाओं से होता है। ये दशाएँ निम्नलिखित हैं

- प्राकृतिक घटक किसी देश की उत्पादन कुशलता उसके प्राकृतिक तत्त्वों; जैसे-जलवायु, खनिज सम्पदा, भूमि का उपजाऊपन, आदि पर – निर्भर करती है।

- तकनीकी ज्ञान व वैज्ञानिक शोध किसी राष्ट्र की उत्पादन कुशलता उस देश (UPBoardSolutions.com) के तकनीकी ज्ञान व वैज्ञानिक शोध पर निर्भर करती है।

- यातायात की सुविधाएँ उत्पादन कुशलता यातायात के साधनों पर भी निर्भर करती है।

- सरकारी नीति उत्पादन कुशलता पर सरकारी नीतियों का प्रभाव भी पड़ता है।

We hope the UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 22 उत्पादन (उत्पत्ति) के साधन : आशय, विशेषताएँ एवं महत्त्व help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Commerce Chapter 22 उत्पादन (उत्पत्ति) के साधन : आशय, विशेषताएँ एवं महत्त्व, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.