UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 2 परिसंचरण तन्त्र are part of UP Board Solutions for Class 12 Home Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 2 परिसंचरण तन्त्र.

| Board |

UP Board |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

Home Science |

| Chapter |

Chapter 2 |

| Chapter Name |

परिसंचरण तन्त्र |

| Number of Questions Solved |

36 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 2 परिसंचरण तन्त्र

बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक

प्रश्न 1.

परिसंचरण तन्त्र का प्रमुख अंग है। (2006)

(a) फेफड़े।

(b) हृदय,

(c) धमनियों

(d) शिराएँ

उत्तर :

(b) हृदय

प्रश्न 2.

रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है (2005)

(a) कैरोटीन

(b) हीमोग्लोबिन

(c) एन्थोसाइनिन

(d) एन्थोजैन्थिन

उत्तर:

(b) हीमोग्लोबिन

प्रश्न 3.

रुधिर का कौन-सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुँचाता है? (2011, 14)

(a) प्लाज्मा

(b) श्वेत रुधिर कणिकाएँ

(c) हीमोग्लोबिन

(d) रुधिर प्लेटलेट्स

उत्तर:

(c) हीमोग्लोबिन

प्रश्न 4.

हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना वं रोगों से रक्षा करना कार्य है। (2016)

(a) लाल रुधिर कणिकाओं का

(b) श्वेत रुधिर कणिकाओं का

(c) प्लेटलेट्स का

(d) हीमोग्लोबिन का

उत्तर:

(b) श्वेत रुधिर कणिकाओं का

प्रश्न 5.

श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य है (2018)

(a) हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना

(b) विभिन्न प्रकार के प्रतिविष तैयार करना

(c) शरीर की रोगों से रक्षा करना

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(a) हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना|

प्रश्न 6.

रुधिर का कौन-सा कण रुधिर जमने में सहायक होता है? (2008, 13)

(a) लाल रुधिर कण

(b) श्वेत रुधिर कण

(c) प्लेटलेट्स

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(c) प्लेटलेट्स

प्रश्न 7.

रुधिर वर्गों की खोज किसने की? (2018)

(a) वाटसन ने

(b) स्टीफन हाल ने

(c) मेण्डल ने

(d) कार्ल लैण्डस्टीनर ने

उत्तर:

(d) कार्ल लैण्ड स्टीनर ने

प्रश्न 8.

रुधिर संचरण में कौन-सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है? (2005)

(a) A

(b) AB

(c) B

(d) 0

उत्तर:

(b) AB

प्रश्न 9.

हृदय किस प्रकार की मांसपेशी द्वारा निर्मित है? (2017)

(a) अनैच्छिक पेशी

(b) ऐच्छिक पेशी

(c) हृद् पेशी

(d) ये सभी

उत्तर:

(c) हृद् पेशी

प्रश्न 10.

रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? (2002, 05, 07)

(a) श्वसन नलिका

(b) आमाश्य

(c) फेफड़े

(d) हृदय

उत्तर:

(c) फेफड़े

प्रश्न 11.

एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है?

(a) 110/80

(b) 160/90

(C) 120/80

(d) 180/90

उत्तर:

(c) 120/80

प्रश्न 12.

फुफ्फुसीय शिरा में बहने वाला रुधिर होता है (2016)

(a) शुद्ध

(b) अशुद्ध

(c) ‘a’ और ‘b’ दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) शुद्ध

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक, 25 शब्द

प्रश्न 1.

परिसंचरण तन्त्र का मुख्य कार्य क्या है? (2011)

उत्तर:

परिसंचरण तन्त्र का मुख्य कार्य शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुँचाना है।

प्रश्न 2.

रुधिर का संगठन लिखिए। (2018)

उत्तर:

रुधिर लाल, श्वेत कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। इसका आधारीय पदार्थ तरल प्लाज्मा हैं।

प्रश्न 3.

प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन कौन-कौन से हैं? (2006)

उत्तर:

प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन हैं-एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन तथा फाइब्रिनोजेन।

प्रश्न 4.

रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि के किस भाग में होता है? (2005)

उत्तर:

रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि के अस्थि मज्जा नामक भाग में होता है।

प्रश्न 5.

लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य लिखिए। (2012)

अथवा

हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? (2008, 11, 13)

उत्तर:

लाल रुधिर कणिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।

प्रश्न 6.

रुधिर बिम्बाणु (प्लेटलेट्स) रुधिर में क्या कार्य करते हैं? (2010)

उत्तर:

प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, इससे चोट लगने पर रुधिर का बाह्य स्राव रुक जाता है।

प्रश्न 7.

यदि रुधिर में स्वतः जमने का गुण न हो, तो क्या हानि हो सकती है? (2010)

उत्तर:

यदि रुधिर में स्वतः जमने का गुण न हो, तो किसी भी चोट के लगने पर | शरीर से बहुत अधिक रुधिर बह जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है।

प्रश्न 8.

हृदय के मुख्य भाग कौन-से हैं? (2009)

उत्तर:

हृदय के दो मुख्य भाग हैं-अलिन्द तथा निलय।

प्रश्न 9.

हृदय के कार्य लिखिए। (2014)

उत्तर:

हृदय का मुख्य कार्य शरीर में रुधिर का सुचारु रूप से परिसंचरण करना है। हृदय फेफड़ों में शुद्ध रुधिर ग्रहण करके उसे पूरे शरीर में भेजता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करके पुनः शुद्धीकरण हेतु फेफड़ों में भेजता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक, 50 शब्द

प्रश्न 1.

हीमोग्लोबिन क्या है? यह शरीर में क्या कार्य करता है? (2006, 18)

उत्तर:

हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह-प्रोटीन तत्त्व है। इसके अणुओं में दो भाग होते हैं

1. ‘हीम’ जोकि लौह युक्त पदार्थ (वर्णक) है।

2. ‘ग्लोबिन’ जोकि एक प्रोटीन है।

हीमोग्लोबिन का लाल रंग लौह-तत्त्व के कारण होता है।

हीमोग्लोबिन के कार्य

हीमोग्लोबिन शरीर में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है

1. हीमोग्लोबिन का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। फेफड़ों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन युक्त कणिकाएँ रुधिर प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचकर उनके ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं।

2. शरीर में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन भी हीमोग्लोबिन द्वारा ही होता है, जिसे फेफड़ों द्वारा शरीर से अनावश्यक पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता हैं।

3. हीमोग्लोबिन शरीर के अन्तः वातावरण में pH सन्तुलन (अम्ल-क्षारसन्तुलन) को बनाए रखने में सहायता करता है। यह मात्रा पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के कम होने केकारण अधिक होती है।

प्रश्न 2.

शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? (2004)

अथवा

श्वेत रुधिर कणिकाएँ हमारे शरीर के सैनिक हैं, क्यों? (2003, 09)

उत्तर:

श्वेत रुधिराणु अथवा ल्यूकोसाइट अनियमित आकार की रंगहीन कणिकाएँ हैं। श्वेत रुधिराणु शरीर की सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य करते हैं।

- न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट्स प्रकार के श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने | वाले जीवाणु आदि का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करते हैं, जिसके कारण इन्हें भक्षकाणु भी कहा जाता है।

- लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिराणुओं द्वारा शरीर में प्रतिरक्षी (Antibodies) का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार ये कणिकाएँ हानिकारक जीवाणु आदि से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं।

- श्वेत रुधिर कणिकाएँ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती हैं। ये मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें एकत्र होने से बचाती हैं। घाव भरने में सहायक होने के कारण ये शरीर की रोगाणु आदि से रक्षा करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के उपरोक्त कार्यों के आधार पर ही उन्हें शरीर के सैनिक कहा जाता हैं।

प्रश्न 3.

मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की पाँच उपयोगिता लिखिए। (2011,17)

अथवा

मानव शरीर में रुधिर के पाँच कार्यों का उल्लेख कीजिए। (2005, 06, 07, 09, 12, 13)

उत्तर:

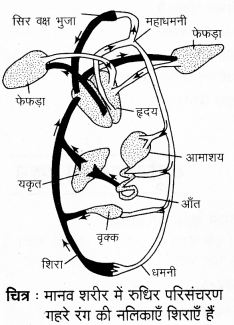

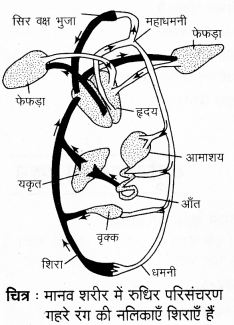

मानव शरीर के परिसंचरण तन्त्र में हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर एवं अन्य तरल पदार्थ समाहित होते हैं। परिसंचरण तन्त्र शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ-साथ यही तन्त्र शरीर में उत्पन्न होने वाले व्यर्थ पदार्थों को एकत्र करके उत्सर्जन तन्त्र को सौंपने का कार्य भी करता है।

रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता अथवा कार्य

मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता निम्नलिखित प्रकार है।

1. ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है तथा ऊतकों में पहुँचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता

2. पोषक पदार्थों का संवहन छोटी आँत से अवशोषित भोज्य पदार्थ घुलनशील अवस्था में, रुधिर प्लाज्मा द्वारा ऊतकों में पहुँचाए जाते हैं।

3. उत्सर्जी पदार्थों का संवहन शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। रुधिर द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क (गुर्दे) में पहुँचाया जाता है, जहाँ से ये मूत्र के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस, परिसंचरण तन्त्र के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचाई जाती है।

4. अन्य पदार्थों का परिसंचरण अन्तःस्रावित ग्रन्थियों से स्रावित हॉमन्स के अतिरुिधिर विभिन्न एंजाइम्स, प्रतिरक्षी (Antibodies) आदि को उनके निर्माण स्थान से अन्य स्थानों तक पहुँचाने का कार्य रुधिर ही करता है।

इसके अतिरिक्त रुधिर परिसंचरण का कार्य शारीरिक ताप का नियन्त्रण, रोगों से रक्षा, रुधिर स्राव को रोकना तथा विभिन्न अंशों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है।

प्रश्न 4.

रुधिर के थक्का बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। (2003)

अथवा

रुधिर के जमने की क्रिया को क्या महत्त्व है? (2004, 06, 08)

उत्तर:

रुधिर के थक्का बनने की प्रक्रिया (रुधिर स्कन्दन)

रुधिर का हवा के सम्पर्क में आकर जमना अर्थात् थक्का बनना रुधिर का विशेष प्राकृतिक गुण होता है। रुधिर का जमना एक जटिल रासायनिक क्रिया है, जिसमें रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित अनेक पदार्थ भाग लेते हैं। ये पदार्थ हैं-प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, एण्टीप्रोथ्रोम्बिन एवं हिपैरिन तथा कैल्शियम आयन (Ca* *) आदि।

रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है

1. पहले चरण में रुधिर प्लेटलेट्स वायु के सम्पर्क में आने पर टूट जाती है, इससे | मुक्त पदार्थ, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में रुधिर के प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देता है।

2. थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति से एण्टीप्नोथ्रोम्बिन निष्क्रिय हो जाता है। फलत: | प्रोधोम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय थ्रोबिन में बदल जाता है।

3. ब्रोम्बिन की उपस्थिति में, फाइब्रिनोजन नामक घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन नामक अघुलनशील तन्तुमय प्रोटीन में बदलकर क्षतिग्रस्त भाग पर जाल का निर्माण करती हैं। इसी जाल में रुधिर कणिकाओं के फैंसने से रुधिर का थक्का बन जाता है। कुछ समय पश्चात् थक्का के संकुचित होने से एक हल्का पीला तरल बाहर निकलता है, इसे सीरम (Serum) कहते हैं।

रुधिर के जमने का महत्त्व

किसी चोट या घाव की प्रतिक्रियास्वरूप रुधिर स्कन्दन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रुधिर को बहने से रोकती है। यदि रुधिर में यह जमने का गुण नहीं होता, तो चोट लग जाने या शरीर के कहीं से कट जाने पर शरीर का पूरा रुधिर बह जाता तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह प्रक्रिया घाव को शीघ्र ठीक करने में भी सहायक हैं, जिससे जीवाणुओं एवं रोगाणुओं के संक्रमण का खतरा समाप्त हो जाता है।

प्रश्न 5.

रुधिर परिभ्रमण में रुधिर नलिकाओं की क्या भूमिका है? (2011)

उत्तर:

मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों में बन्द परिसंचरण तन्त्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रुधिर का प्रवाह एक-दूसरे से जुड़ी रुधिर वाहिनियों के जाल में होता है।

इस तरह का रुधिर परिसंचरण पथ अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रुधिर प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। मानव के रुधिर परिसंचरण तन्त्र में तीन प्रकार की रुधिर वाहिनियों का जाल फैला रहता है। इनकी भूमिकाएं निम्न प्रकार हैं

1. धमनियाँ (Arteries) धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीकृत रुधिर कोहृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अतः ये शरीर कोशिकाओं में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन आदि की पहुँच सुनिश्चित करती हैं। मानव शरीर में हृदय का पोषण करने वाली हृदय धमनी या कोरोनरी धमनी का विशेष महत्त्व है। इस धमनी के किसी कारणवश बन्द हो जाने पर हृदय में रुधिर का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे हृदय अपना कार्य करना बन्द कर देता है। इस स्थिति को कोरोनरीथ्रोम्बोसिस या सामान्य भाषा में हार्ट-अटैक कहते हैं।

2. शिराएँ (Veins) शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस हृदय मेंलाती हैं। शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता हैं अर्थात् ये विभिन्न कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र करती हैं। शिराओं में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कपाट लगे रहते हैं। ये कपाट रुधिर को एक ही दिशा में बहने में सहायक होते हैं। इस प्रकाररुधिर परिसंचरण सुचारु रूप से चलता रहता हैं।

3. केशिकाएँ (Capillaries) ये शिराओं और धमनियों को परस्पर जोड़तीहैं। धमनियाँ अनेक छोटी-छोटी शाखाओं में विभाजित होती हैं, जिन्हें धमनिकाएँ (Arterioles) कहते हैं। प्रत्येक धमनिका किसी ऊतक में पहुँचकर अत्यधिक महीन शाखाओं में बँट जाती है, जिन्हें धमनी केशिकाएँ (Arterial capillaries) कहते हैं। इन केशिकाओं की महीन दीवार के आर-पार रुधिर तथा ऊतक द्रव्य के बीच पदार्थों का लेन -देन होता रहता है।

धमनी केशिकाओं के दूरस्थ भागों में अशुद्धियों की मात्रा बढ़ने से रुधिर का दबाव बहुत कम हो जाता है एवं धमनी केशिकाओं के दूरस्थ भाग स्वयं ही शिरा केशिकाओं में (Venour capillaries) बदल जाते हैं। यही शिरा केशिकाएँ परस्पर मिलकर शिराकाएँ (Venules) बना लेती हैं, जो आगे जुड़कर शिराएँ (Veins) बनाती हैं।

इस प्रकार, सम्पूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाने तथा वापस लाने के कार्य में रुधिर नलिकाएँ धमनी, शिरा तथा केशिकाओं के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं।

प्रश्न 6.

धमनी तथा शिरा में अन्तर बताइए। (2012, 15, 17)

उत्तर:

धमनी तथा शिरा में निम्नलिखित अन्तर हैं।

| क्र.सं. |

धमनी |

शिरा |

| 1. |

धमनिया, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाती हैं। |

रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। |

| 2. |

धमनियों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, केवल फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। |

शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, केवल फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। |

| 3. |

धमनियों की दीवारें (भित्ति) मोटी व लचीली होती हैं। |

शिराएँ पतली भित्ति वाली होती हैं। |

| 4. |

धमनियों, विभाजित होकर कई छोटी शाखाएँ (धमनिकाएँ) बनाती है। |

शिराओं का निर्माण छोटी-छोटी शिराकाओं (venule) के परस्पर मिलने से होता है। |

| 5. |

धमनियों की मिति में पेशी स्तर मोटा होने के कारण इनकी गुहाएँ संकरी होती है। |

पेशी स्तर पतला होने के कारण गुहा चौड़ी होती है। |

| 6. |

इनमें रुधिर का प्रवाह अत्यधिक दबाव में झटके के साथ होता है। |

रुधिर बहुत कम दबाव में समान गति से प्रवाहित होता है। |

| 7. |

धमनियों में स्पष्ट स्पन्दन होता है। |

इनमें स्पन्दन नहीं होता है। |

| 8. |

ये शरीर में गहराई में स्थित होती है। |

ये शरीर में ऊपरी स्तर पर पाई जाती हैं। |

| 9. |

धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। |

शिराओं में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कपाट पाए जाते हैं। |

प्रश्न 7.

लसीका (Lymph) से आप क्या समझते हैं। इसका क्या कार्य है?

उत्तर:

लसीका

लसीका एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ है, जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के चीच के रुिधिर स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है, जो रुधिर केशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण (Diffusion) द्वारा बाहर निकलने से बनता है। वास्तव में, लसीका छना हुआ रुधिर ही है, जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं, किन्तु लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें धिर के ही समान, सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस के आयन पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतकों के सम्पर्क में होने के कारण लसीका में ग्लूकोस, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन्स लवण आदि पहुँच जाते हैं।

लसिका में C0, व अन्य उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, इसमें ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थों को मात्रा कम होती है। लसीका में अखिलेय प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिन नलिकाओं के माध्यम से लसीका का परिवहन होता है, उन्हें लसिका वाहिनियाँ कहते हैं।

लसीका का कार्य

लसीका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- लसीका ऊतकीय द्रव एवं उन पदार्थों को रुधिर तन्त्र में वापस लाती है, जो | धमनी केशिका से विसरित हो जाते हैं।

- लसीका द्वारा शरीर की समस्त केशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं।

- लसीका गाँठो (Lymph nodes) में लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं व अन्य बाहरी पदार्थ का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती है।

- लसीका अंगों व लसीका गाँठों में एण्टीबॉडीज या प्रतिरक्षी का निर्माण होता | है, जो प्रतिरक्षण में भाग लेती हैं।

- लसीका में श्वेत कणिकाओं की मात्रा अधिक होने के कारण, ये पाव भरने में सहायक होती हैं।

- छोटी आंत में वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसीका वाहिनियों द्वारा होता है।

प्रश्न 8.

लसीका तन्त्र की रचना पर प्रकाश डालिए। (2013)

उत्तर:

लसीका एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ होता है, जो उत्तकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रुधिर स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है, जो रुधिर कोशिकाओं को पतली दीवारों से विसरण (Diffusion) द्वारा बाहर निकलने से निर्मित होता है।

लसिका तन्त्र की रचना

लसिका तन्त्र लसिका केशिकाओं, लसिका वाहिनियों, लसिका गाँठों तथा लसिका अंगों से बना होता है।

1. लसिका केशिकाएँ (Lymph Capillaries) ये अंगों में पाई जाने वाली पतली नलिकाएँ होती हैं। आन्त्र की भित्ति के रसांकुरों में इनको अन्तिम शाखाएँ आक्षीर वाहिनियाँ (lacteals), वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं।

2. लसिका वाहिनियाँ (Lymph Vessels) लसिका केशिकाएँ मिलकर लसिका वाहिनियाँ बनाती हैं। सभी लसिका वाहिनियाँ अन्त में अग्र | महाशिराओं में खुलती हैं।

3. लसिका गाँठे (Lymph Nodes) लसिका वाहिनियों के कुछ स्थानों पर फूलने से लसिका गाँठे बनती हैं। आन्त्र की सबम्यूकोसा में पेयर के चकत्ते(Payor’s patches) लसिका गाँठों के उदाहरण हैं।

4. लसिका अंग (Lymph Organs) प्लीहा, थाइमस ग्रन्थि, टॉन्सिल आदि लसिका अंग हैं।

प्रश्न 9.

रुधिर एवं लसीका के मध्य अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

मानव शरीर में रुधिर तथा लसीका संवहन ऊतक होते हैं। रुधिर एवं लसीका आधारभूत संरचना में समान होते हुए भी निम्नलिखित अन्तरों को प्रदर्शित करते हैं

| क्र.सं. |

रुधिर |

लसीका |

| 1. |

लाल रंग का दिखाई देने वाला रुधिर गादा, चिपचिपा एवं हल्का क्षारीय तरल होता है। |

लसीका एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ है, जो ऊतकों एवं राधिर वाहिनियों के बीच के रुिधिर स्थान में पाया जाता है। |

| 2. |

रुधिर लाल एवं श्वेत रुधिराणुओं तथा प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। इसका आधारी पदार्थ तरल प्लापा है। |

यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है। इसमें श्वेत रुधिर-कणिकाएँ पाई जाती हैं, किन्तु लाल रुधिरकणिकाओं का अभाव होता है। |

| 3. |

रुधिर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती हैं। |

लसीका में लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। |

| 4. |

रुधिर द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइ-ऑक्साइड का परिवहन होता है। |

लसीका ऑक्सीजन व कार्बन डाइ-ऑक्साइड का परिवहन नहीं करती हैं। |

| 5. |

रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन

अधिक होती है। |

लसीका में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। |

| 6. |

रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। |

लसीका में इस पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। |

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक, 100 शब्द

प्रश्न 1.

रुधिर से आपका क्या तात्पर्य है? रुधिर के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। (2013)

अथवा

रुधिर का संघटन बताते हुए इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। (2006, 12)

उत्तर:

रुधिर का संघटन

रुधिर एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसे तरल ऊतक भी कहते हैं, जिसमें द्रव्य आधात्री प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएँ पाई जाती हैं। ये संरचनाएँ लाज्मा में तैरती रहती हैं। यह हल्का क्षासेय होता है। इसका pH मान 7.3 से 7.4 के मध्य होता है। रुधिर के दो मुख्य घटक हैं।

1. प्लाज्मा यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो रुधिर के आयतन का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 90-92% जल तथा 8 10% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रुधिर का थक्का बनाने या स्कन्दन में होती हैं। प्लाज्मा में उपस्थित अन्य पदार्थ हिपैरिन प्रतिस्कन्दक है। यह रुधिर का थक्का बनने से रोकता है।प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन; जैसेNa’, Ca”, Mg”,HC0, C1 इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोस, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक अनेक कारक प्लाज्मा के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना इन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं।

2. रुधिर कणिकाएँ लाल रुधिर कणिका (इरिथ्रोसाइट), श्वेत रुधिर कणिका (ल्यूकोसाइट) तथा पट्टिकाणु (प्लेटलेट्स) को संयुक्त रूप से रुधिर कणिकाओं के अन्तर्गत रखा गया है। ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं, जो इस प्रकार हैं।

(i) लाल रुधिर कणिकाएँ (Red Blood Corpuslel or RBCs)लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं की संख्याओं से अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएँ की संख्या लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन मिमी होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ लाल अस्थि-मज्जा में बनती हैं। ये आकृति में उभयावतल तथा केन्द्रकरहित होती हैं। इनका लाल रंग एक लौहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है।

लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात् इनका विनाश प्लीहा (Spleen) (लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान) में होता है।

(ii) श्वेत रुधिर कणिकाएँ (White Blood Corpuscles or WBCs) ये केन्द्रकयुक्त, अमीबा की तरह अनियमित आकार की तथा रंगहीन होती हैं। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 3000-6000 प्रति घन मिमी होती है। सामान्यत: ये कम समय तक जीवित रहती हैं।

श्वेत रुधिर कणिकाओं को दो मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है।

(a) कणिकामय श्वेत रुधिराणु (Granulocytes) इनका कोशिकाद्रव्य कणिकामय तथा केन्द्रक पालियुक्त होता है। ये असममित आकृति की होती हैं।

अभिरंजन गुणधम (Staining characteristics) के आधार । पर इन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता हैं।

- एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स (Acidophila or Eosinophils) ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की लगभग 2-4% होती हैं तथा अम्लीय अभिरंजक (जैसे-इओसिन) द्वारा अभिरंजित की जा सकती हैं।

इनका केन्द्रक दो पालियों में विभाजित रहता है। रोगों के संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती हैं। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक होती हैं तथा एलर्जी व अतिसंवेदनशीलता में महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं।

- बैसोफिल्स (Basophils) ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 0.5-2.0% होती हैं। ये क्षारीय अभिरंजक ग्रहण करती हैं; जैसे- मेथिलीन ब्लू द्वारा अभिरंजित होती हैं। इनका केन्द्रक 2-3 पालियों में विभाजित तथा ‘S’ आकृति का दिखाई देता है। ये हिपैरिन, हिस्टैमिन एवं सिरोटोनिन नामक पदार्थों का स्रावण करती हैं।

- न्यूट्रोफिल्स (Neutrophils) श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनकी संख्यासबसे अधिक (60-70%) होती है। ये उदासीन अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती हैं। इनका केन्द्रक 3-5 पालियों में विभाजित रहता है। येभक्षकाणु (Phagocytosis) क्रिया में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं।

(b) कणिकारहित श्वेत रुधिराणु (Agranulocytes) इन श्वेत रुधिरकणिकाओं के कोशिकाद्रव्य में कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। इनका केन्द्रक गोल होता है तथा पिण्डों में विभाजित नहीं रहता है। ये दो प्रकार की होती हैं।

- लिम्फोसाइट्स या लसीकाणु (Lymphocytes) इनका आकार सबसेछोटा होता है। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 20-30% होती हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षी (Antibodies) का निर्माण करना तथा शरीर की सुरक्षा करना होता है।

- मोनोसाइट्स (Monocytes) ये बड़े आकार की कोशिकाएँ होती हैं। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 2.10% होती हैं। ऊतक द्रव्य में जाकर य वृद् पक्षकाणु (Macrophages) में परिवर्तित हो जाती हैं।इनका कार्यभक्षकाणु क्रिया द्वारा जीवाणुओं का भक्षण करना होता है।

(c) रुधिर प्लेटलेट्स या श्रॉम्बोसाइट्स (Blood Platelets or Thrombocyte) ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2-5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। ये केन्द्रकरहित, गोल या अण्डाकार होती हैं। यह चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होती हैं।

प्रश्न 2.

रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता अथवा रुधिर के कार्यों का वर्णन कीजिए। (2006)

अथवा

मानव जीवन में रुधिर परिसंचरण की क्या उपयोगिता है? श्वेत रुधिर कण शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? (2017)

उत्तर:

रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता अथवा रुधिर के कार्य

मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता निम्न प्रकार से है।

1. ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर ऑक्सीज़न के परिवहन का कार्य करता है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता हैं तथा ऊतकों में पहुँचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है।

2. पोषक पदार्थों का संवहन छोटी आँत से अवशोषित भोज्य पदार्थ घुलनशील | अवस्था में, रुधिर प्लाज्मा द्वारा ऊतकों में पहुंचाए जाते हैं।

3. उत्सर्जी पदार्थों का संवहन शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। रुधिर द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क (गुदें) में पहुँचाया जाता है, जहाँ से ये मूत्र के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस, परिसंचरण तन्त्र के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचाई जाती है।

4. अन्य पदार्थों का परिसंचरण अन्त:स्रावित ग्रन्थियों से स्रावित हॉर्मोन्स के अतिरुिधिर विभिन्न एंजाइम्स, प्रतिरक्षी (Antibodies) आदि को उनके निर्माण स्थान से अन्य स्थानों तक पहुँचाने का कार्य रुधिर ही करता है।

5. शारीरिक ताप का नियन्त्रण मनुष्य एक नियततापी प्राणी है अर्थात् हमारे शरीर का ताप सभी मौसम में एकसमान बना रहता है। शरीर के ताप को नियन्त्रित रखने का कार्य रुधिर द्वारा किया जाता है। यह अधिक सक्रिय अंगों मेंतीव्र उपापचय के कारण बढ़ते हुए ताप को सीमा से अधिक बढ़ने नहीं देता।

6. विभिन्न अंगों में समन्वय शरीर के विभिन्न भागों के बीच पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हॉर्मोन्स, आदि का परिवहन करके रुधिर शरीर के विभिन्नअंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

7. रुधिरस्राव को रोकना रुधिर की प्लेटलेट्स कणिकाएँ चोट या घाव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर रुधिर को बहने से रोकती हैं।

8. समस्थिति को बनाए रखना रुधिर ऊतकीय द्रव में लवण, जल, अम्ल आदि की मात्रा का नियन्त्रण करके कोशिकाओं के लिए उचित दशा को बनाए रखता है।

9. श्वेत रुधिर कण शरीर के लिए आवश्यक श्वेत रुधिर कणिकाएँ हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं आदि का भक्षण कर शरीर की रक्षा करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ, मृत कोशिकाओं का भक्षण करके मवाद (पस) आदि की सफाई में सहायक होती हैं, साथ ही ये घाव को भरने में सहायक आवश्यक पदार्थों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती हैं। लिम्फोसाइट्स का प्रमुख कार्य प्रतिरक्षी (Antibodies) का निर्माण करके शरीर की सुरक्षाकरना है।

प्रश्न 3.

रुधिर वर्गों का विवरण दीजिए और रुधिर आधान में इन वर्गों का | महत्त्व बताइए। (2016)

उत्तर:

मानव में रुधिर वर्ग

मानव प्रजाति में चार प्रकार के रुधिर वर्ग–A, B,AB तथा 0 पाए जाते हैं। इनकी खोज कार्ल लैण्डस्टीनर (Karl Landateirner) द्वारा की गई थी। रुधिर वर्गों का वर्गीकरण लाल रुधिर कणिकाओं (RBCs) की कोशिका कला पर स्थित विशेष प्रोटीन पदार्थ (Glycoproteins) के द्वारा निर्धारित होता हैं। इनको प्रतिजन अथवा समूहजन (Antigen or Agglutinogens) कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-A तथा B। इनके आधार पर रुधिर वर्गों का विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं।

- A रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है- प्रतिजन A

- B रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है- प्रतिजन B

- AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है- प्रतिजन A तथा प्रतिजन B

- 0 रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में कोई प्रतिजन नहीं होता है।

मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में इन प्रतिजनों के प्रति विशिष्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन्हें प्रतिरक्षी या समूहिका (Antibodies or Aglutinine) कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इन्हें Anti-A या ‘a’ तथा Anti B या ‘b’ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके आधार पर रुधिर वर्गों का विवरण निम्न प्रकार है।

- A रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के प्लाज्मों में होता है-प्रतिरक्षी B या b

- B रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में होता हैं-प्रतिरक्षी A या a

- AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है।

- 0 रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में ‘a’ तथा ‘b’ दोनों प्रतिरक्षी होते हैं।

संक्षेप में मनुष्य के विभिन्न रुधिर वर्गों तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजनों एवं प्रतिरक्षी को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है

|

रुधिर वर्ग

A

|

प्रतिजन

A |

प्रतिरक्षी

b |

| B |

B |

a |

| AB |

A और B |

कोई नहीं |

| O |

कोई नहीं |

‘a’ और ‘b’ दोनों |

रुधिर आधान : रुधिर वर्गों का महत्त्व

कार्ल लैण्डस्टीनर ने अपनी खोज के फलस्वरूप निष्कर्ष निकाला कि रुधिर आधान के समय रुधिर देने वाले तथा लेने वाले व्यक्ति का रुधिर सुमेलित होना चाहिए। यदि दोनों के रुधिर सुमेलित नहीं हों, तो रुधिर देने वाले (Donar) का रुधिर पाने वाले (Receiver) के रुधिर में पहुँचकर अभिश्लेषण (Agglutination) कर जाता है, जिससे रुधिर ग्राही की मृत्यु हो सकती हैं। वास्तव में, यह अभिश्लेषण दाता के लाल रुधिराणुओं में होता है।

अभिश्लेषण या समूहन (Agglutination)

जब एण्टीजन A तथा एण्टीबॉडी a साथ-साथ उपस्थित हो जाएँ, अथवा एण्टीजन B तथा एण्टीबॉडी b एक साथ उपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में एण्टीजन A तथा एण्टीजन B काफी चिपचिपे होकर सभी, लाल रुधिर अणुओं को चिपकाकर गुच्छा-सा बना लेते हैं। इस प्रकार रुधिर में अभिश्लेषण वास्तव में एण्टीजन-एण्टीबॉडी प्रतिक्रिया से होता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि रुधिर आधान से पूर्व ग्राहीं के एवं दानकर्ता के रुधिर वर्ग की जानकारी होना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि रुधिर वर्ग 0 सर्वदाता (Universal donor) तथा रुधिर वर्ग AB सर्वग्राही (Universal accepter) होता हैं।

मनुष्य में रुधिर वर्ग तथा उनके आधान की सम्भावनाएँ

|

रुधिर वर्ग

|

रुधिर ग्रहण

|

रुधिर दान

|

|

A

|

A एवं O से

|

A एवं AB को

|

|

B

|

B एवं O से

|

B एवं AB को

|

|

AB (सर्वग्राही)

|

A,B, AB एवं O से

|

AB को

|

|

O (सर्वदाता)

|

O से

|

A,B, AB एवं O को

|

Rh एण्टीजन या Rh कारक (Rh antigen or Rh factor)

एक अन्य प्रतिजन या एण्टीजन Rh है, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह Rh- एण्टीजन गैसस बन्दर में पाए जाने वाले एण्टीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें यह एण्ट्रीजन होता है, उन्हें Rh धनात्मक (Rh positive) कहते हैं तथा जिनमें यह नहीं पाया जाता, उन्हें Rh ऋणात्मक (Rh negative) कहते हैं। यदि Rh ऋणात्मक व्यक्ति में किसी Rh धनात्मक व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाए, जो Rh ऋणात्मक ग्राही व्यक्ति के प्लाज्मा में Rh एण्टीबॉडीज बन जाती हैं, लेकिन दूसरी बार Rh धनात्मक रुधिर देने से अभिश्लेषण होने के कारण Rh ऋणात्मक ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। अतः रुधिर आदान-प्रदान के पहले Rh कारक का मिलना भी आवश्यक है।

प्रश्न 4.

हृदय की बाह्य संरचना एवं कार्यविधि बताइए।

अथवा

मानव हृदय की बाह्य संरचना को परिभाषित कीजिए। (2005, 07, 10, 13)

उत्तर:

हृदय

हदय मानव शरीर का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार की हृदयी पेशियों (Cardiac muscles) के द्वारा बना होता है। ये पेशियाँ जीवनपर्यन्त क्रियाशील होती हैं। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पम्प करता है।

हृदय की बाह्य संरचना

हृदय वक्षगुहा (Thoracic cavity) में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाएँ ओर तथा थोड़ा-सा भाग अस्थि के दाएँ ओर होता है। साधारणतया इसका आकार व्यक्ति की बन्द मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय गुलाबी रंग का, स्पन्दनशील, शंक्वाकार, खोखला एवं मांसल होता है।

एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12-13 सेमी लम्बा तथा अग्रसिरे पर लगभग 9 सेमी चौड़ा तथा 6 सेमी मोटा होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता हैं।

मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली, हृदयावरणी थैली (Pericardial sac) या हृदयावरण (Pericardiuin) से घिरा रहता है। ये दोहरी झिल्लियां हैं

- हृदय की ओर आंतररांग हृदयावरण (Vis(4}rial pricardium)

- देहभित्ति की ओर भित्तीय हृदयावरण (Parietal pericardium)

इन दोनों झिल्लियों के मध्य की गुहा हृदयावरणी गुहा (Pericardial cavity) कहलाती हैं, जिसमें पारदर्शक, लसदार द्रव्य भरा होता है, जो हृदयावरणी द्रव्य (Pericardial fluid) कहलाता है। यह हृदय को नम बनाए रखता है तथा बाह्य आघातो, ताप, आदि से हृदय की रक्षा करता है। मानव हृदय चार कक्षीय या वेश्मीय (Four charnbered) होता है, जोकि हृदय खाँच या कोरोनरी सल्कस (Coronary sulcus) द्वारा अलिन्द (Auricle or Atrium) तथा निलय (Ventricle) में बंटा रहता है।

अलिन्द हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग तथा निलय हृदय का निचला शंकुरुपी भाग होता है। शरीर से रुधिर लाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ (महाशिराएँ) दाएँ अलिन्द में खुलती हैं तथा फेफड़ो से रुधिर लाने वाली वाहिनियाँ (फुफ्फुस शिराएँ) बाएँ अलिन्द में खुलती हैं। दाएँ निलय से फुफ्फुस महाधमनी (Pulmonary arrh) निकलती हैं तथा बाएँ निलय से धमनी महाकांड या मुख्य धमनी (Carotico-systemic arch or aorta) निकलती हैं। ये दोनों क्रमशः फेफड़े एवं शरीर को रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ हैं।

प्रश्न 5.

मानव हृदय की आन्तरिक संरचना एवं इसकी कार्यविधि को विस्तारित कीजिए। (2017, 13, 10, 07)

अथवा

हृदय की आन्तरिक संरचना तथा कार्यविधि समझाइएँ।

उत्तर:

हृदय की आन्तरिक संरचना (Internal Structure of Heart) हृदय की आन्तरिक संरचना निम्नलिखित हैं

1. अलिन्द एवं निलय (Atrium and Ventricle) मानव हृदय की अनुलम्ब काट का अध्ययन करने पर मनुष्य के चतुष्वेश्मी हृदय में चार पूर्णवेश्म अर्थात् दो अलिन्द तथा दो निलय दिखाई देते हैं। प्रत्येक ओर का अलिन्द व निलय आपस में सम्बन्धित होते हैं। अलिन्दों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं, जबकि निलयों की दीवारें मोटी होती हैं। दोनों अलिन्द अन्तरालिन्दीय पट्ट (Interatrial septum) तथा निलय अन्तरानिलय खाँच (Interventricular suleus) द्वारा पृथक होते हैं। मानव हृदय में बायाँ अलिन्द सबसे बड़ा वेश्म होता है।

2. फोसा ओवैलिस (Fossa 0valis) अन्तराअलिन्दीय पट्ट के पश्चभाग पर (दाहिनी तरफ) एक छोटा-सा अण्डाकार गड्ढा होता है, जो फोसा ओवैलिस कहलाता है। भ्रूण में यह छिद्र फोरामेन ओवैलिस के नाम से जाना जाता है।

3. महाशिरा (Venu Cava) दाहिने अलिन्द में दो मोटी महाशिराएँ अलग-अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, इन्हें अग्रे महाशिरा (Inferior Venu cava) तथा पश्च महाशिरा (Superior vena cava) कहते हैं।

4. टेबीकुली कार्की (Trabetulae Carrnae) गुहाओं की ओर निलयों की दीवारसपाट न होकर छोटे-छोटे अनियमित भेजो के रूप में उभरी होती है, ये भंज देबीकुली कान कहलाते हैं।

5. कोरोनरी साइनस (Coronary Sinus) अन्तराअलिन्दीय पट के समीप हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। इस छिद्र पर कोरोनरी या थिबेसियन कपाट (Thebasian valve) होता है।

6.स्पन्दन केन्द्र (Pacemaker) दाएँ अलिन्द में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा-अलिन्द गाँठ (Sino-auricular node) होती हैं, जो स्पन्दन केन्द्र यापेसमेकर कहलाती है।

7. फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड (Pulmonary and Carotic0. Systemic Arch) दाएँ निलय से फुफ्फुस चाप निकलता है, जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। बाएँ निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है, जो सम्पूर्ण शरीर को शुद्ध रुधिर पहुँचाता है। दोनों चापों के एक-दूसरे के ऊपर से निकलने के स्थान पर एक स्नायु आरटीरिओसम (Ligament Arteriosum) नामक ठोस स्नायु होता हैं। भ्रूणावस्था में इस स्नायु के स्थान पर इक्टस आरटीरिओसस (Duct us arterious or hotalli) नामक एक महीन धमनी होती हैं।

फुफ्फस चाप तथा धमनी महाकांड चाप के आधार पर तीन-तीन अर्द्धचन्द्राकार कपाट (Smilunar valvee) लगे होते हैं। ये कपाट रुधिर को वापस हृदय में जाने से रोकते हैं। अलिन्द, अलिन्द-निलय छिद्र (Atrio-ventricular apertures) द्वारा निलय में खुलते हैं। इन छिद्रों पर वलनीय अलिन्द-निलय कपाट (Cupid atrio-ventricular valve) स्थित होते हैं। इनकी विशेष वलनीय संरचना के कारण इन्हें यह नाम दिया जाता है। ये कपाट रुधिर को अलिन्द से निलय में तो जाने देते हैं, परन्तु वापस नहीं आने देते हैं।

8. त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट (Tricuspid and Bicuspid Valve) दाएँ अलिन्द व निलय के मध्य अलिन्द निलय कपाट में तीन वलन होते हैं। अत: ये त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड कपाट कहलाते हैं। बाएँ अलिन्द व निलय के मध्य कपाट पर दो वलन होते हैं, जिसे द्विवलन या बाइकस्पिड कपाट या मिटूल कपाट (Mitral valve) कहते हैं। कण्डरा रज्जु या कॉडी टेन्डनी (Chorda tendinae) एक तरफ कपाटों से तथा दूसरी तरफ निलय की भित्ति से जुड़े रहते हैं तथा हृदय स्पन्दन के दौरान वलन कपाटों को उलटने से बचाते हैं।

प्रश्न 6.

मानव हृदय की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए।

उत्तर

मानव हृदय की क्रियाविधि

मानव हदय पम्प के समान कार्य करता है। एक तरफ यह रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी तरफ दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेज देता हैं। यह नियमित, सतत् एवं जीवनपर्यन्त काम करता रहता हैं। एक सामान्य मनुष्य का हृदयं एक मिनट में 72-75 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पन्दन दर (Heartbeat rate) कहते हैं।

हृदय स्पन्दन

कार्य करते समय मानव हृदय अपनी पेशियों को क्रमानुसार फैलाता एवं सिकोड़ता रहता हैं। हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन (Systole) एवं फैलने को अनुशिथिलन (Diastole) कहते हैं।

इस प्रकार फैलने सिकुड़ने की क्रिया से एक हृदय स्पन्दन बनती है अर्थात् प्रत्येक हृदय स्पन्दन में कार्डियक या हृदय पेशियों (Cardia” muscles) का एक बार प्रकुंचन तथा एक बार अनुशिथिलन होता है। यहाँ यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि इस प्रक्रिया में अलिन्द एवं निलय अलग-अलग स्पन्दन करते हैं।

हृदय में रुधिर परिसंचरण

शरीर के सभी अंगों से अनॉक्सीकृत (Deoxygenated) या अशुद्ध रुधिर अग्र एवं निम्न महाशिराओं (Vena cava) द्वारा दाएँ अलिन्द में आता है। इसी तरह फेफड़ों द्वारा ऑक्सीकृत या शुद्ध रुधिर बाएँ अलिन्द में आता है। दोनों अलिन्दों के रुधिर से भरने के बाद इनमें एक साथ संकुचन होता है, जिससे इनका रुधिर अलिन्द-निलय छिद्रों (Artrip-veritricular apertures) द्वारा अपनी ओर के निलयों में आ जाता है।

इस प्रक्रिया में विलन व त्रिवलन कपाट रुधिर को वापस अलिन्दों में जाने से रोकते हैं। निलयों में रुधिर आने पर दोनों निलयों में संकुचन होता है। अतः दाएँ निलय का अनॉक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस महाधमनी (Pulmonary arch or norta) द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, जबकि बाएँ निलय का ऑक्सीकृत रुधिर कैरोटिको-सिस्टेमिक या दैहिक महाधमनी (Carotico-systemic aorta) द्वारा सम्पूर्ण शरीर में पहुँचता हैं।

इस प्रक्रिया में इन महाधमनियों के तल में उपस्थित अर्द्धचन्द्राकार कपाट रुधिर को निलयों में वापस जाने से रोकते हैं। दैहिक महाधमनी कशेरुकदण्ड़ के नीचे पृष्ठ महाधमनी (Dorsal aorta) कहलाती है, जोकि कपाल व ग्रीवा के अतिरुधिर मानव शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीकृत रुधिर पहुँचाती हैं। निलयों के संकुचन के समाप्त होने पर अलिन्दों में पुनः संकुचन प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार रुधिर का परिसंचरण लगातार होता रहता है।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 2 परिसंचरण तन्त्र help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 2 परिसंचरण तन्त्र, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()