UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 5 समास-प्रकरण (व्याकरण) are the part of UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 5 समास-प्रकरण (व्याकरण).

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 9 |

| Subject |

Sanskrit |

| Chapter |

Chapter 5 |

| Chapter Name |

समास-प्रकरण (व्याकरण) |

| Number of Questions Solved |

36 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 5 समास-प्रकरण (व्याकरण)

समास का अर्थ है-संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों को इंसे प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाये और अर्थ भी पूरा-पूरा निकल आये, को समास कहते हैं; जैसे-नराणां पतिः = नरपतिः। यहाँ पर ‘नराणां पति:’ का वही अर्थ है, जो ‘नरपति:’ का है, किन्तु ‘नरपतिः’ आकार में छोटा हो गया है। समास किये गये पदों को ‘सामासिक पद’ या ‘समस्त पद’ कहते हैं। सामासिक पदों को अलग-अलग करने की विधि को ‘समास-विग्रह’ कहते हैं। उपर्युल्लिखित नरपतिः’ समस्त पद या सामासिक पद है तथा नराणां पति:’ उसका विग्रह है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि समस्त पद दो या अधिक पदों से मिलकर बनते हैं, उपसर्ग या प्रत्ययों के योग से नहीं। समास में कम-से-कम दो पदों का होना आवश्यक है। समास के निम्नलिखित छः भेद होते हैं

(1) अव्ययीभाव समास,

(2) तत्पुरुष समास,

(3) कर्मधारय समास,

(4) द्विगु समास,

(5) बहुब्रीहि समास तथा

(6) द्वन्द्व समास।

समास के उपर्युक्त छ: प्रकारों को स्मरण रखने के लिए निम्नलिखित श्लोक को कण्ठस्थ करें

द्वन्द्वो द्विगुरपि चाहूं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः।

तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुब्रीहिः॥

विशेष- नवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में केवल तत्पुरुष, द्वन्द्व और कर्मधारय समास ही निर्धारित हैं, किन्तु भाषा-बोध व एक-दूसरे से सम्बद्धता की दृष्टि से सभी समासों को यहाँ दिया जा रहा है। समासों का यह सम्पूर्ण अध्ययन छात्रों को अगली कक्षाओं में अध्ययन करते समय भी सहायक होगा।

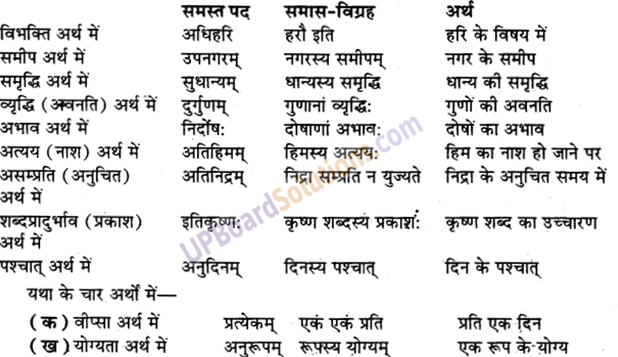

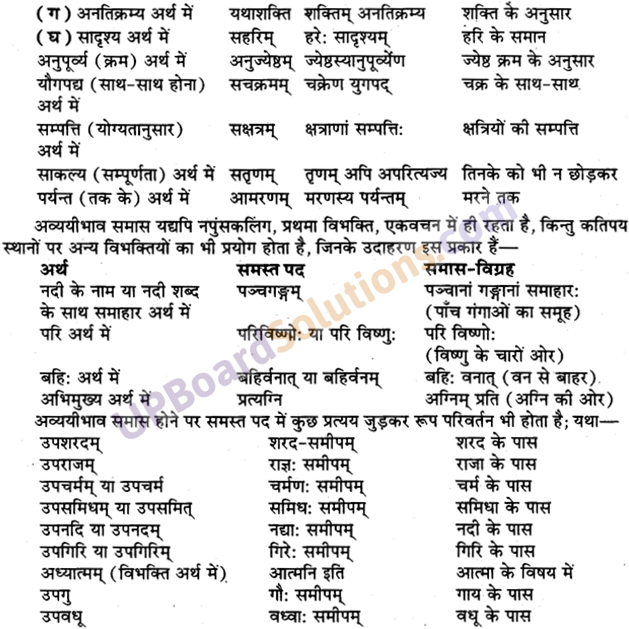

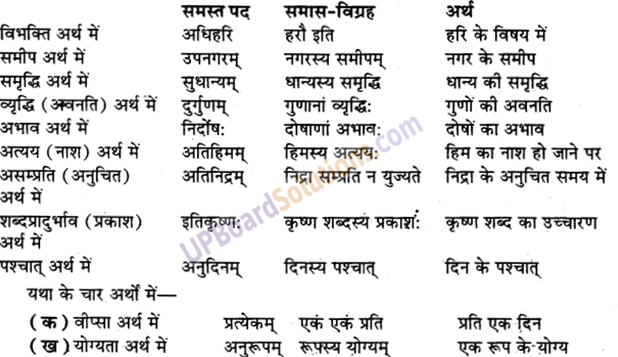

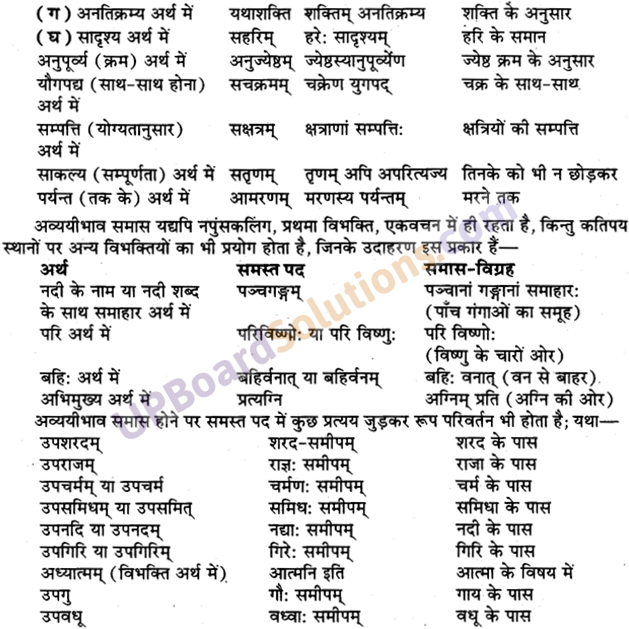

अव्ययीभाव समास

सूत्र-‘पूर्वपदप्रधानः अव्ययीभावः

जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और सम्पूर्ण शब्द क्रिया-विशेषण होकर अव्यय की भाँति प्रयुक्त होता है, वह अव्ययीभाव समास होता है; येथा—उपकूलम् = कुलस्य समीपम् (किनारे के समीप)। इसमें प्रथम पद प्रायः अव्यय और द्वितीय पद कोई संज्ञा शब्द होता है। समस्त पद अव्यय होता है और नपुंसकलिंग एकवचन के तुल्य प्रयुक्त होता है। इस समास में समस्त पद का विग्रह करते समय समस्त पद में प्रयुक्त व्यय के अर्थ का ही प्रयोग किया जाता है; यथा-उपर्युक्त उदाहरण में विग्रह में ‘उप’ का अर्थ ‘समीप ही प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण–

अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यूद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चात् यथाऽनुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्याऽन्तवचनेषु।” के अनुसार अव्ययीभाव समास निम्नलिखित अर्थों में होता है

तत्पुरुष समास

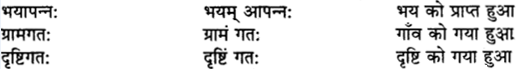

सूत्र- ‘उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वाक्य-प्रयोग में लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग भी उत्तर पद के अनुसार ही होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में द्वितीया आदि विभक्तियाँ होती हैं-समास करने पर पूर्व पद की विभक्तियों को लोप हो जाता है; जैसे—देवानां मन्दिरम् = ‘देवमन्दिरम्’, इसमें ‘मन्दिरम्’ (उत्तर पद) प्रधान है। समास करने पर देवानां की षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है।

तत्पुरुष समास के भेद-पूर्व पद की विभक्ति के लोप के आधार पर तत्पुरुष के छः भेद होते।

(1) द्वितीया तत्पुरुष- इसमें पूर्व पद द्वितीया विभक्ति का होता है और समास करने पर द्वितीया विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण–

(2) तृतीया तत्पुरुष- इस समास में पूर्व पद तृतीया विभक्ति का होता है और समास करने पर तृतीया विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण—

(3) चतुर्थी तत्पुरुष- जहाँ पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति का होता है और समास करने पर चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण—

(4) पञ्चमी तत्पुरुष- जहाँ पूर्व पद पञ्चमी विभक्ति का होता है और समास करने पर पञ्चमी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण—

(5) षष्ठी तत्पुरुष- इसमें पूर्व पद षष्ठी विभक्ति का होता है और समास करने पर षष्ठी विभक्ति | का लोप हो जाता है। उदाहरण—

(6) सप्तमी तत्पुरुष- इसमें पूर्वपद सप्तमी विभक्ति का होता है और समास करने पर सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण—

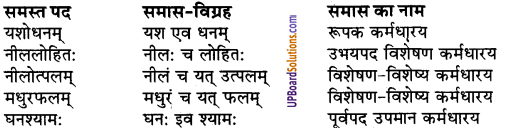

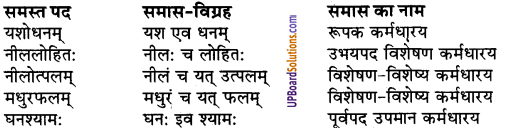

कर्मधारय समास

सूत्र- ‘विशेषणं विशेष्येण बहुलम्।यह तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसका पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य होता है। विग्रह करते समय विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन ही विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं। विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही तत्, एतत् तथा इदम् के रूपों का प्रयोग होता है। उदाहरण—

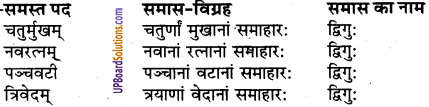

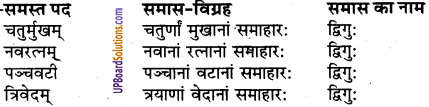

द्विगु समास

जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है; जैसे–त्रिभुवनम्। यहाँ पर ‘त्रि’ शब्द संख्यावाचक है। इस समास का विग्रह करते समय अन्त में ‘समाहारः’ शब्द जोड़ते हैं और प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण—

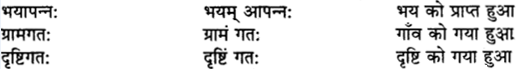

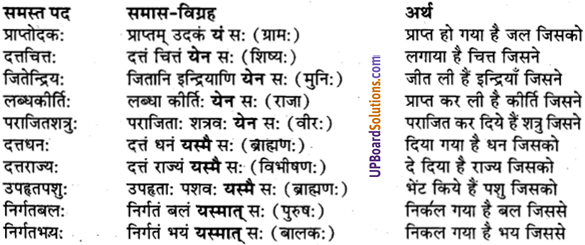

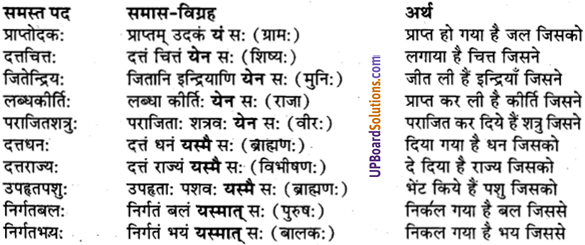

बहुव्रीहि समास

सूत्र-‘अनेकमन्य पदार्थे।’

जहाँ पर अनेक पद होते हैं, परन्तु वे किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद, अपितु ये पद अपना स्वतन्त्र अर्थ न देकर अन्य पद के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसमें विग्रह करते समय यत्’ शब्द के रूपों (यस्य, येन, यस्मै आदि) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-पीताम्बर:-पीतम् अम्बरं यस्य सः (कृष्ण:)। यहाँ पर पीत और अम्बर पदों की प्रधानता न होकर ‘कृष्णः’ पद की प्रधानता है और समस्त पद ‘कृष्ण:’ का विशेषण है। | बहुव्रीहि समास के चार भेद होते हैं–

(क) समानाधिकरण बहुव्रीहि,

(ख) व्यधिकरण बहुव्रीहि,

(ग) तुल्ययोग बहुव्रीहि,

(घ) व्यतिहार बहुव्रीहि।

(क) समानाधिकरण बहुव्रीहि- जिस समास के दोनों या अधिक पदों में समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। इसका विग्रह करते समय ‘यत्’ शब्द के द्वितीय, तृतीया आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग होता है और समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। उदाहरण—

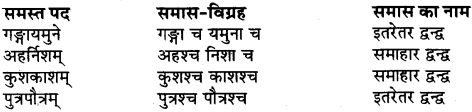

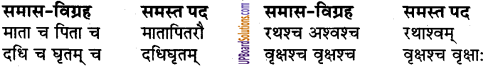

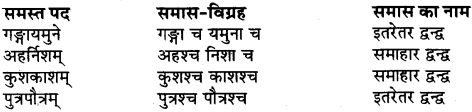

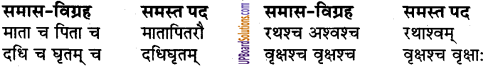

द्वन्द्व समास

सूत्र- ‘चार्थे द्वन्द्वः।उभयपदप्रधानो द्वन्द्वः।’ जिस समास में दो या अधिक पद जुड़े हुए हों और सभी पद प्रधान हों, वह द्वन्द्व समास कहलाता है। इसमें ‘च’ का अर्थ छिपा रहता है। विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद ‘च’ लगाया जाता है। यह समासु तीन प्रकार का होता है-

(क) इतरेतर,

(ख) समाहार,

(ग) एकशेष।

(क) इतरेतर द्वन्द्व- इस समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। दो पदों के लिए द्विवचन और अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। लिंग अन्तिम पद के समान प्रयोग किया जाता है। उदाहरण—

(ख) समाहार द्वन्द्व- जिस समास में अनेक पदों के समूह (समाहार) का बोध होता है, उसे समाहार द्वन्द्व कहते हैं। इसमें समास करते समय नपुंसकलिंग एकवचन का प्रयोग होता है। प्राणी, वाद्य, सेना और शरीर के अंगों, स्वाभाविक वैर रखने वाले प्राणियों में यह समास होता है। उदाहरण—

(ग) एकशेष द्वन्द्व- जिस सामासिक पद में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्दों (पदों) में से केवल एक पद शेष रह जाता है और अपने भाव को विभक्ति व वचन के अनुसार प्रकट करता है, वहाँ एकशेष द्वन्द्व समास होता है। उदाहरण—

लघु उतरिय प्रश्ननोतर संस्कृत व्याकरण से

तत्पुरुष समास

प्रश्न 1.

निम्नलिखित पदों में समास-विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए

उत्तर:

प्रश्न 2.

निम्नलिखित वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए—

उपगृहं भवतो मम मन्दिरम्। संसारे सर्वे सङ्कटापन्नाः। ज्ञाने पापं न भवति। योगी निर्जनं वनमगात्। कोलाहलं नगरे न तु कानने।

उत्तर:

आपके घर के निकट मेरा घर है। संसार में सभी संकटों से घिरे हुए हैं। ज्ञान होने पर पाप नहीं होता है। योगी निर्जन वन को गया। कोलाहल (शोर) नगर में होता है न कि वन में।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित शब्दों में समास कीजिए

उत्तर:

कर्मधारय समास

प्रश्न 1.

निम्नलिखित पदों में विग्रह करते हुए समास बताइए

उत्तर:

प्रश्न 2.

निम्नलिखित पदों में समास कीजिए

उत्तर:

द्विगु समास

प्रश्न 1.

निम्नलिखित में विग्रह निर्देश करते हुए समास बताइए

उत्तर:

नञ् तत्पुरुष

प्रश्न 1.

निम्नलिखित पदों में विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए

उत्तर:

प्रश्न 2.

निम्नलिखित पदों में समास कीजिए

उत्तर:

द्वन्द्व समास

प्रश्न 1.

निम्नलिखित पदों में विग्रह बतलाते हुए समास बताइए

उत्तर:

इतरेतर द्वन्द्व

प्रश्न 2.

निम्नलिखित पदों में समास कीजिए

उत्तर:

बहुव्रीहि समास

प्रश्न 1.

निम्नलिखित शब्दों में विग्रहसहित समास बताइए

उत्तर:

वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर

अधोलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर रूप में चार विकल्प दिये गये हैं। इनमें से एक विकल्प शुद्ध है। शुद्ध विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए

प्रश्न 1.

समास से क्या भाव व्यक्त होता है?

(क) पदों के मेल का

(ख) पदों के संक्षिप्तीकरण का

(ग) पदों का विस्तारीकरण का

(घ) पदों के दीर्धीकरण का

प्रश्न 2.

समास के कुल कितने भेद होते हैं?

(क) छः

(ख) पाँच

(ग) तीन

(घ) चार

प्रश्न 3.

उत्तरपद की प्रधानता और पूर्वपद की विभक्ति के लोप वाला समास कहलाता है

(क) तत्पुरुष

(ख) कर्मधारय

(ग) बहुव्रीहि

(घ) द्विगु

प्रश्न 4.

विभक्ति लोप के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं?

(क) आठ

(ख) सात

(ग) पाँच

(ग) पाँच

(घ) छः

प्रश्न 5.

‘शरणागतः’ का समास-विग्रह क्या होगा?

(क) शरणाय आगतः

(ख) शरणे आगतः

(ग) शरणम् आगतः।

(घ) शरणेषु आगतः

प्रश्न 6.

‘चौरभयम्’ में तत्पुरुष समास का कौन-सा भेद है?

(क) द्वितीया तत्पुरुष

(ख) चतुर्थी तत्पुरुष’

(ग) पञ्चमी तत्पुरुष

(घ) सप्तमी तत्पुरुष

प्रश्न 7.

‘न्यायनिपुणः’ में तत्पुरुष समास का कौन-सा भेद है?

(क) द्वितीया तत्पुरुष

(ख) चतुर्थी तत्पुरुष

(ग) पञ्चमी तत्पुरुष,

(घ) सप्तमी तत्पुरुष

प्रश्न 8.

जब समस्त पद में पूर्व पद नकारात्मक भाव व्यक्त करता है, तब कौन-सा समास होता है?

(क) कर्मधारय

(ख) अलुक् तत्पुरुष

(ग) नञ् तत्पुरुष

(घ) उपपद तत्पुरुष

प्रश्न 9.

‘दिवंगतः’ का समास-विग्रह क्या होगा?

(क) दिवाय गतः

(ख) दिवसात् गतः

(ग) दिव: गतः

(घ) दिवं गतः

प्रश्न 10.

जब समस्त पद के प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, तब कौन-सा समास होता है?

(क) नञ् तत्पुरुष

(ख) अलुक् तत्पुरुष

(ग) तृतीया तत्पुरुष

(घ) उपपद तत्पुरुष

प्रश्न 11.

उपपद तत्पुरुष समास में होता है

(क) सम्बोधन का लोप

(ख) समस्त पदों में उपपद क्रिया का प्रयोग

(ग) पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं

(घ) प्रथम पद नकारात्मक

प्रश्न 12.

‘धनहीनः’ में तत्पुरुष समास का कौन-सा भेद है?

(क) तृतीया तत्पुरुष

(ख) चतुर्थी तत्पुरुष

(ग) पञ्चमी तत्पुरुष,

(घ) षष्ठी तत्पुरुष

प्रश्न 13.

‘भूतबलिः’ का समास-विग्रह होगा

(क) भूतेभ्यः बलिः

(ख) भूतात् बलिः

(ग) भूतं बलिः

(घ) भूतेन बलिः

प्रश्न 14.

निम्नलिखित में से कौन पञ्चमी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है?

(क) धर्मभ्रष्टः

(ख) सर्पभीतः

(ग) रक्षापुरुषः

(घ) दूरादागत:

प्रश्न 15.

निम्नलिखित में से कौन षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है?

(क) दु:खमुक्तः

(ख) स्वर्गस्य फलम्

(ग) पुत्रहितम्

(घ) धनहीनः

प्रश्न 16.

‘विद्यायाम् कुशलः’ में समास करने पर समस्त पद बनेगा? ।

(क) विद्यकुशलः

(ख) विद्याकुशलः

(ग) विद्यां कुशलः

(घ) विद्याकुशलः

प्रश्न 17.

जब समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण-विशेष्य का सम्बन्ध पाया जाता है, तब कौन-सा ‘ समास होता है?

(क) तत्पुरुष

(ख) अव्ययीभाव

(ग) बहुव्रीहि

(घ) कर्मधारय

प्रश्न 18.

‘कमलकोमलम्’ का समास-विग्रह होगा–

(क) कमलं कोमलम्

(ख) कमलस्य कोमलम्

(ग) कमलम् इव कोमलम्

(घ) कमलाय कोमलम्

प्रश्न 19.

‘नर इव सिंहः’ में समास करने पर समस्त पद क्या बनेगा?

(क) नरसिंहः,

(ख) नरिवसिंह

(ग) नरेवसिंह

(घ) नरैवसिंहः

प्रश्न 20.

जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर दोनों के मध्य ‘च’ जुड़ जाता है, वह कौन-सा समास है?

(क) द्वन्द्व

(ख) अव्ययीभाव।

(ग) द्विगु

(घ) बहुव्रीहि

प्रश्न 21.

द्वन्द्व समास के कुल कितने भेद हैं?

(क) पाँच

(ख) चार

(ग) तीन

(घ) दो

प्रश्न 22.

‘पितरौ’ किस समास का उदाहरण है?

(क) इतरेतर द्वन्द्व का

(ख) एकशेष द्वन्द्व का

(ग) समाहारे द्वन्द्व का

(घ) द्विगु का

प्रश्न 23.

‘शास्त्रप्रवीणः का विग्रह और समास का नाम होगा–

(क) शास्त्रेषु प्रवीणः, सप्तमी तत्पुरुष

(ख) शास्त्राणाम् प्रवीणः, षष्ठी तत्पुरुष

(ग) शास्त्राय प्रवीणः, चतुर्थी तत्पुरुष

(घ) शास्त्रे प्रवीणः, सप्तमी तत्पुरुष

प्रश्न 24.

सुन्दर और कुत्सित अर्थों में ‘सु’ और ‘कु’ का प्रयोग किस समास में होता है?

(क) षष्ठी तत्पुरुष,

(ख) कर्मधारय

(ग) अव्ययीभाव

(घ) बहुव्रीहि

प्रश्न 25.

जिसे समास में अनेक पदों के समूह का बोध होता है, उसे कहते हैं

(क) समाहार द्वन्द्व

(ख) इतरेतर द्वन्द्व

(ग) द्विगु

(घ) एकशेष द्वन्द्व

उत्तर:

1. (ख) पदों के संक्षिप्तीकरण का, 2. (क) छः, 3. (क) तत्पुरुष, 4. (घ) छः, 5. (ग) शरणम् आगतः, 6. (ग) पञ्चमी तत्पुरुष, 7. (घ) सप्तमी तत्पुरुष, 8. (ग) नञ् तत्पुरुष, 9. (घ) दिवं गतः, 10. (ख) अलुक् तत्पुरुष, 11. (ख) समस्त पद में उपपद क्रिया का प्रयोग, 12. (क) तृतीया तत्पुरुष, 13. (क) भूतेभ्यः बलिः, 14. (ग) रक्षापुरुषः, 15. (ख) स्वर्गस्य फलम्, 16. (ख) विद्याकुशलः, 17. (घ) कर्मधारय, 18. (ग) कमलम् इव कोमलम्, 19. (क) नरसिंहः, 20. (क) द्वन्द्व, 21. (ग) तीन, 22. (ख) एकशेष द्वन्द्व का, 23. (क) शास्त्रेषु प्रवीणः, सप्तमी तत्पुरुष, 24. (ख) कर्मधारय, 25. (क) समाहार द्वन्द्व।

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 5 समास-प्रकरण (व्याकरण) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 5 समास-प्रकरण (व्याकरण), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.