UP Board Class 10 Commerce Model Papers Paper 2 are part of UP Board Class 10 Commerce Model Papers. Here we have given UP Board Class 10 Commerce Model Papers Paper 2.

| Board | UP Board |

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 10 |

| Subject | Commerce |

| Model Paper | Paper 2 |

| Category | UP Board Model Papers |

UP Board Class 10 Commerce Model Papers Paper 2

समय : 3 घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 70

निर्देश :

- प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

- सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

- सभी प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

प्रश्न 1.

निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए। [1]

(i) व्यापार खाता बनाया जाता है।

(a) व्यापार से पूर्व

(b) चिट्ठे के बाद

(c) निर्माणी खाते के बाद

(d) इनमें से कोई नहीं

(ii) आर्थिक स्थिति के ज्ञान हेतु बनाया जाता है [1]

(a) लाभ-हानि खाता

(b) व्यापार खाता

(c) आर्थिक चिट्ठी

(d) इनमें से कोई नहीं

(iii) बैंक में रुपया जमा करने पर बैंक द्वारा ग्राहक को दी जाती है। [1]

(a) पास बुक

(b) चैक बुक

(C) प्रतिपर्ण ।

(d) इनमें से कोई नहीं

(iv) अधिविकर्ष की सुविधा किस खाता धारक को प्रदान की जाती है? [1]

(a) बचत बैंक खाता

(b) डाकघर जमा खाता

(C) चालू खाता

(d) इनमें से कोई नहीं

(v) हुण्डी है एक [1]

(a) लिखित साख प्रलेख

(b) मौखिक साख प्रलेख

(c) ‘a’ और ‘b’ दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 2.

(i) इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर क्या है? [1]

(ii) व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? [1]

(iii) निर्ख यो कोटेशन किसे कहते हैं? [1]

(iv) सुपर बाजार किसे कहते हैं? [1]

(v) अदत्त व्यय क्या है?[1]

प्रश्न 3.

(i) बचत करने की विधियों का वर्णन कीजिए। [2]

(ii) चैक के रेखांकन के उद्देश्य बताइए। [2]

(iii) कुशल साहसी के दो गुणों को समझाइए। [1+1]

(iv) फेरी वाले फुटकर व्यापारी कौन होते हैं? इसके दो दोष बताइए। [1+1]

(v) रेलवे रसीद के लाभ बताइए। [2]

(vi) पूर्वदत्त व्यय से क्या आशय है? इसकी प्रविष्टि बताइए। [1+1]

प्रश्न 4.

निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च, 2013 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। [4]

(i) रोकड़ पुस्तक को डेबिट शेष – ₹ 5000

(ii) चैक बैंक में वसूली हेतु भेजे गए लेकिन अभी तक बैंक द्वारा वसूल नहीं किए गए – ₹ 2000

(iii) बैंक द्वारा ब्याज दिया गया – ₹ 200

(iv) बैंक व्यय – ₹ 100

(v) बैंक द्वारा वाहन किस्त के चुकाए गए, परन्तु ग्राहक को सूचित नहीं किया गया – ₹ 1500

(vi) चैक निर्गमित किए गए, परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए – ₹ 5000

प्रश्न 5.

भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रबन्ध किस प्रकार कार्य करता है? [2 + 2]

प्रश्न 6.

(अ) (i) बीजक किसे कहते हैं? बीजक एवं सूचनार्थ बीजक में अन्तर बताइए। (1+ 1)

(ii) रेलवे रसीद या बिल्टी से होने वाले दो लाभों का वर्णन कीजिए। [2]

(ब) (i) चैक का पृष्ठांकन क्या है? इसके पक्षकार बताइए। [1 + 1]

(ii) उपयोगिता ह्रास नियम के चार महत्त्व बताइए। । [2]

प्रश्न 7.

आर्थिक चिट्ठे से आप क्या समझते हैं? सम्पत्तियों एवं दायित्वों का वर्गीकरण कीजिए। [4 + 4]

अथवा

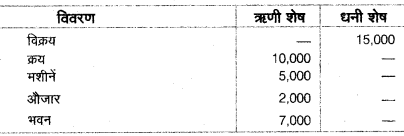

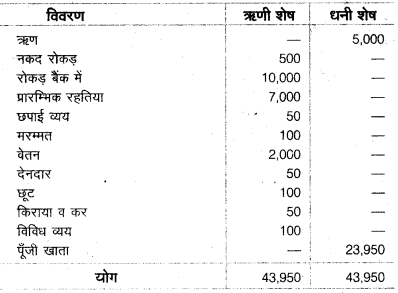

निम्नलिखित तेलपट से 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ-हानि खाता तथा उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। [2 + 3 + 3]

अन्तिम रहतिये का मूल्य 31 मार्च, 2013 को ₹ 5,000 था।।

प्रश्न 8.

व्यापारिक बैंकों के प्रमुख दोष बताइए तथा सुधार हेतु सुझाव दीजिए। [6+2]

अथवा

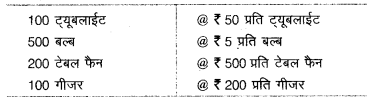

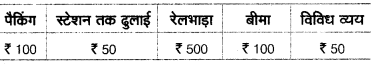

हेवल्स इण्डिया प्रा. लि. गुरुग्राम ने निम्नलिखित माल भानू । इलेक्ट्रॉनिक्स लि., मेरठ को बेचा [8]

माल भेजने में निम्नलिखित व्यय हुए |

विक्रेता समस्त बेचे गए उत्पादों पर 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है।

एक सप्ताह में भुगतान करने पर 5% अतिरिक्त नकद छूट देता है।

उपरोक्त विवरण से उचित प्रारूप में एक बीजक तैयार कीजिए।

प्रश्न 9.

आधुनिक संचार के साधन कौन-कौन से हैं? इसके महत्त्वपूर्ण साधनों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। [2+6]

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इन उद्देश्यों की प्राप्ति में यह बैंक कहाँ तक सफल रहा है? [8]

प्रश्न 10.

श्रृंखला अनुक्रमणिका व कार्ड अनुक्रमणिका का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। [4+4]

अथवा

भूमि क्या है? उत्पादन के साधन के रूप में भूमि के प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। [3+5]

Solutions

उत्तर 1.

(i) (c) निर्माणी खाते के बाद

(ii) (c) आर्थिक चिट्ठा

(iii) (c) प्रतिपर्ण

(iv) (c) चालू खाता

(v) (a) लिखित साख प्रलेख

उत्तर 2.

(i) इस मशीन की सहायता से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग व अन्य गणनाओं से सम्बन्धित कार्य शीघ्र किए जा सकते हैं।

(ii)व्यापार दो प्रकार का होता है

1. देशी व्यापार

2. विदेशी व्यापार

(iii) किसी ग्राहक से पूछताछ के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त होने पर विक्रेता व्यापारी को उसके उत्तर में क्रेता व्यापारी को वस्तुओं की मूल्य सूची भेजनी होती है, इस तरह के पत्र को निर्ख-पत्र कहते हैं।

(iv) सुपर बाजार एक ऐसे फुटकर व्यापार को संगठन है, जहाँ विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुएँ नकद एवं स्वयं सेवा के आधार पर बेची जाती हैं।

(v) ऐसे व्यय, जो चालू वर्ष से सम्बन्धित हैं लेकिन चुकाए नहीं गए हैं, अदत्त व्यय या बकाया व्यय कहलाते हैं।

उत्तर 3.

(i) बचत करने की विधियाँ निम्न प्रकार हैं

1. आय का एक निश्चित प्रतिशत बचाना इस पद्धति के अन्तर्गत मनुष्य अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाकर शेष आय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च कर देता है। इससे एक निश्चित मात्रा में बचत की जा सकती है।

2. व्यय करने के बाद जो शेष रहे उसकी बचत करना इस पद्धति में मनुष्य अपनी आय को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यय करने के बाद शेष बची आय को किसी बैंक या डाकघर में जमा करवा देता है। इस प्रकार के व्यक्ति वर्तमान आवश्यकताओं के अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं पर

अधिक ध्यान देते हैं।

(ii) चैक के रेखांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. रेखांकित चैक का भुगतान बैंक को ही किया जाता है।

2. रेखांकित चैक के द्वारा भुगतान सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।

3. रेखांकित चैक से भुगतान को प्रमाणित किया जा सकता है।

4. रेखांकित चैक न्यायालय द्वारा मान्य होता है।

(iii) कुशल साहसी के दो गुण निम्नलिखित हैं

1.नेतृत्व का गुण एक कुशल साहसी में नीति-निर्धारण करने व निर्णय | लेने का गुण होना चाहिए। साहसी में प्रोत्साहित व प्रेरित करने की योग्यता भी होनी चाहिए।

2.अच्छी साख साहसी की बाजार में अच्छी साख होनी चाहिए, जिससे उसे सरलता से पूँजी उपलब्ध हो सके।

(iv) फेरी वाले व्यापारी टोकरों एवं ठेलों में सामान भरकर तथा जगह-जगह घूमकर अपनी वस्तुएँ बेचते हैं। फेरी वालों की कोई स्थायी दुकान नहीं होती है। इनका नकद व्यापार होता है, इसलिए इनको कम पूँजी की आवश्यकता होती है। इसके दो दोष निम्नलिखित हैं—

1. नकली माल की सम्भावना

2. ठगे जाने की सम्भावना

(v) रेलवे रसीद के लाभ निम्नलिखित हैं–

1.अनुबन्ध यह रेलवे और माल के प्रेषक के मध्य माल ले जाने का अनुबन्ध होता है।

2.लिखित प्रमाण यह रेलवे द्वारा माल प्राप्त करने का लिखित प्रमाण होता है।

3.प्रतिभूति इसे प्रतिभूति के रूप में रखकर ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

4 अधिकार पत्र इसके द्वारा माल को छुड़ाने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) पूर्वदत्त व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसका भुगतान अग्रिम रूप से चालू लेखी वर्ष में ही कर दिया गया है; जैसे-बीमा किस्त, वेतन, मजदूरी, आदि। पूर्वदत्त व्यय का जर्नल लेखा निम्नवत् किया जाता है– पूर्वदत्त व्यय खाता । व्यय खाते का । (व्यय का भुगतान अग्रिम किया गया) । पूर्वदत्त व्यय को व्यापार अथवा लाभ-हानि खाते के ऋणी पक्ष में सम्बन्धित व्यय में से घटाकर दिखाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में सम्पत्ति पक्ष की ओर दिखाते हैं।

We hope the UP Board Class 10 Commerce Model Papers Paper 2 help you. If you have any query regarding UP Board Class 10 Commerce Model Papers Paper 2, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.