UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 उत्पादन एवं उपभोक्ता में सम्बन्ध (अनुभाग – चार)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 उत्पादन एवं उपभोक्ता में सम्बन्ध (अनुभाग – चार)

विस्तृत उत्तरीय प्रत

प्रश्न 1.

विनिमय का अर्थ बताइए। इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? [2013]

या

विनिमय के चार लक्षण (विशेषताएँ) बताइए।

या

विनिमय को परिभाषित कीजिए एवं इसके दो लक्षणों की विवेचना कीजिए। [2018]

उत्तर :

विनिमय

सभ्यता के प्रारम्भ में मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित थीं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। मनुष्य आत्मनिर्भर था। ज्ञान व सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली गयी। इस प्रकार मनुष्य (UPBoardSolutions.com) को दूसरे मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता अनुभव हुई और विनिमय का प्रारम्भ हुआ। विनिमय क्रिया के अन्तर्गत एक मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ, सेवाएँ या धन दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त करता है तथा दूसरे व्यक्तियों को बदले में उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ, सेवाएँ या धन प्रदान करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विनिमय क्रिया में दो पक्षों का पारस्परिक हित निहित होता

कुछ विद्वानों ने विनिमय की परिभाषा निम्नवत् दी है-

मार्शल के अनुसार, “दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तान्तरण को ही विनिमय कहते हैं

ए०ई० वाघ के अनुसार, “हम एक-दूसरे के पक्ष में स्वामित्व के दो ऐच्छिक हस्तान्तरणों को विनिमय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वस्तुओं के आदान-प्रदान को विनिमय कहते हैं, परन्तु वस्तुओं के सभी ।

आदान-प्रदान को विनिमय नहीं कहा जा सकता। अर्थशास्त्र में केवल वही आदान-प्रदान विनिमय कहलाता है जो पारस्परिक, ऐच्छिक एवं वैधानिक हो।

लक्षण या विशेषताएँ

विनिमय क्रिया में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं –

- दो पक्ष – विनिमय क्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षों का होना आवश्यक है। केवल एक पक्ष या एक व्यक्ति विनिमय प्रक्रिया को सम्पन्न नहीं कर सकता।

- वस्तु, सेवा या धन का हस्तान्तरण – विनिमय क्रिया में दोनों पक्षों के बीच सदैव वस्तु, सेवा या धन का हस्तान्तरण किया जाता है।

- वैधानिक हस्तान्तरण – विनिमय क्रिया में धन का वैधानिक हस्तान्तरण होता है, धन का अवैधानिक | हस्तान्तरण विनिमय नहीं है।

- ऐच्छिक हस्तान्तरण – विनिमय क्रिया में वस्तुओं व सेवाओं अर्थात् धन का हस्तान्तरण ऐच्छिक होता है। किसी भी प्रकार के दबाव के अन्तर्गत किया गया हस्तान्तरण विनिमय नहीं कहा जाएगा।

इन विशेषताओं के आधार पर “दो पक्षों के बीच होने वाले धन व वस्तुओं के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तान्तरण की क्रिया ही विनिमय कहलाती है।”

प्रश्न 2.

वस्तु-विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयाँ क्या हैं ? [2009]

या

अदला-बदली विनिमय की एक व्यवस्था है।” स्पष्ट कीजिए और उसकी कठिनाइयों का वर्णन कीजिए।

या

वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं ? इस प्रणाली की किन्हीं तीन असुविधाओं (कठिनाइयों) का उल्लेख कीजिए। [2011, 17, 18]

या

वस्तु-विनिमय क्या है ? वस्तु-विनिमय के कोई चार दोष लिखिए। [2011]

या

वस्तु-विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके किन्हीं चार गुणों की विवेचना कीजिए। [2013]

या

वस्तु-विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? वस्तु-विनिमय प्रणाली की दो प्रमुख कठिनाइयाँ क्या हैं? [2016, 18]

उत्तर:

साधारण भाषा में वस्तुओं के आदान-प्रदान (अदला-बदली) को विनिमय कहते हैं। दूसरे शब्दों में, “जब दो पक्षों के मध्य किसी वस्तु अथवा सेवा का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान होता है, तो उसे प्रत्यक्ष विनिमय अथवा वस्तु-विनिमय कहा जाता है।” (UPBoardSolutions.com) अर्थशास्त्र में विनिमय का आशय वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक, ऐच्छिक तथा वैधानिक आदान-प्रदान से है। वस्तु-विनिमय की प्रमुख असुविधाएँ (कठिनाइयाँ अथवा दोष) निम्नलिखित हैं—

1. दोहरे संयोग का अभाव – वस्तु-विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव है। इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है, जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को

तैयार हो। ऐसा संयोग मिलना कठिन होता है। ।

2. मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव-वस्तु – विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई सर्वमान्य माप नहीं होता, जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष निश्चित किया जा सके। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी वस्तु का अधिक मूल्य ऑकते हैं, जिससे वस्तु-विनिमय में कठिनाई होती है।

3. वस्तु के विभाजन में कठिनाई – कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता; जैसे—गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज आदि; क्योंकि इनका विभाजन करने से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अत: वस्तु-विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अविभाज्यता भी बहुधा कठिनाई का कारण बन जाती है।

4. मूल्य संचय की असुविधा–वस्तु – विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को अधिक समय तक संचित करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहुधा वे नाशवान होती हैं तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है।

5. मूल्य हस्तान्तरण की असुविधा – वस्तु-विनिमय प्रणाली में वस्तु के मूल्य को हस्तान्तरित करने में , कठिनाई होती है। उदाहरणत: यदि किसी व्यक्ति के पास नगर में कोई मकान है और वह गाँव में रहना चाहता है तो वह वस्तु-विनिमय प्रणाली द्वारा अपने मकान को बेचकर न तो धन प्राप्त कर सकता है। और न ही अपने मकान को साथ ले जा सकता है।

6. स्थगित भुगतानों में कठिनाई-वस्तु – विनिमय प्रणाली में वस्तु के मूल्य स्थिर नहीं होते तथा वस्तुएँ कुछ समय के पश्चात् नष्ट होनी प्रारम्भ हो जाती हैं। इस कारण उधार लेन-देन में असुविधा रहती है। यदि वस्तुओं के मूल्य का भुगतान कुछ समय बाद किया जाता है तो सर्वमान्य मूल्य मापक के अभाव के कारण समस्या पैदा हो जाती है। अतएव वस्तु-विनिमय प्रणाली आज के युग में पूर्णतः अव्यावहारिक तथा असफल है।

वस्तु-विनिमय प्रणाली के गुण-इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सं० 3 देखें।

प्रश्न 3.

वस्तु-विनिमय प्रणाली के प्रमुख गुण (विशेषताएँ) बताइए। इसके माध्यम से दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ किस प्रकार प्राप्त होता है ?

या

वस्तु-विनिमय की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (2015)

उत्तर:

वस्तु-विनियम प्रणाली के गुण वस्तु-विनिमय प्रणाली के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं

1. सरलता – वस्तु-विनिमय प्रणाली एक सरल प्रक्रिया है। अनपढ़ (UPBoardSolutions.com) लोग मुद्रा का ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगा पाते हैं। ऐसी स्थिति में वे वस्तुओं का परस्पर आदान-प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करते हैं।

2. पारस्परिक सहयोग – वस्तु-विनिमय प्रणाली सीमित क्षेत्र तक ही वहाँ उपयोग में लायी जा सकती है, जहाँ के निवासी एक-दूसरे की आवश्यकताओं से परिचित रहते हैं। वे आपस में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान करके आवश्यकताओं की सन्तुष्टि सरलता से कर लेते हैं, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना बलवती होती है।

3. धन का विकेन्द्रीकरण – वस्तु-विनिमय प्रणाली सीमित क्षेत्र व न्यूनतम स्तर तक ही कार्य कर पाती है। व्यक्तियों को वस्तुओं के नष्ट होने का भय बना रहता है। इस कारण वे वस्तुओं का संग्रहण अधिक मात्रा में नहीं कर पाते। मुद्रा पद्धति के अभाव के कारण धन का केन्द्रीकरण कुछ ही हाथों में न होकर समाज के सीमित क्षेत्र के लोगों में बँट जाता है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त – विभिन्न देशों की मुद्राओं में भिन्नता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या बनी रहती है, परन्तु वस्तु-विनिमय द्वारा इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि वस्तुओं के माध्यम से भुगतान सरलता से हो जाता है।

5. मौद्रिक पद्धति के दोषों से मुक्ति – मौद्रिक पद्धति में मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, परन्तु वस्तु-विनिमय प्रणाली में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली मौद्रिक अवगुणों से मुक्त व्यवस्था है।

6. कार्यकुशलता में वृद्धि – वस्तु-विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं दक्षता के अनुसार अधिक-से-अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, जिससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

7. आय तथा सम्पत्ति का समान वितरण – वस्तु-विनिमय प्रणाली में मुट्ठीभर लोगों द्वारा आर्थिक शक्ति को संकेन्द्रण सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि वस्तुएँ अपेक्षाकृत शीघ्र नाशवान होती हैं, जिससे उनका दीर्घकाल तक संचय नहीं किया जा सकता। परिणामत: यह व्यवस्था पूँजीवाद के दोषों से सर्वथा मुक्त रहती है।

8. आर्थिक असन्तुलन से मुक्त – मुद्रा के अभाव में वस्तु-विनिमय व्यवस्था, (UPBoardSolutions.com) मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन जैसी असाम्य की दशाओं से भी मुक्त रहती है। | दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ

दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ

विनिमय क्रिया में प्रत्येक पक्ष कम आवश्यक वस्तु देकर अधिक आवश्यक वस्तु प्राप्त करता है अर्थात् एक पक्ष उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति को देता है जो उसके पास आवश्यकता से अधिक है तथा जिसकी कम उपयोगिता है और बदले में उस वस्तु को लेता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता या तुष्टिगुण होता है। अत: विनिमय से दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता है। यदि किसी भी पक्ष को हानि होगी तब विनिमय सम्पन्न नहीं होगा।

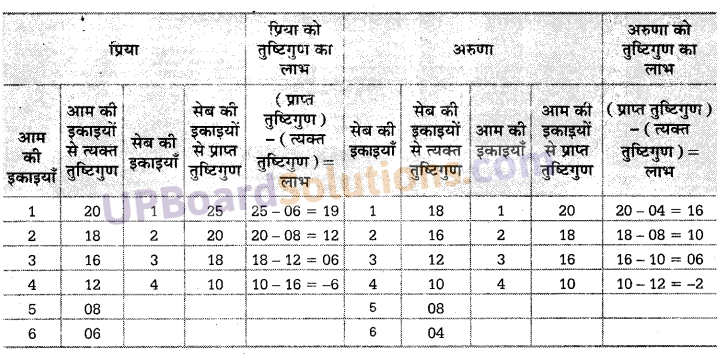

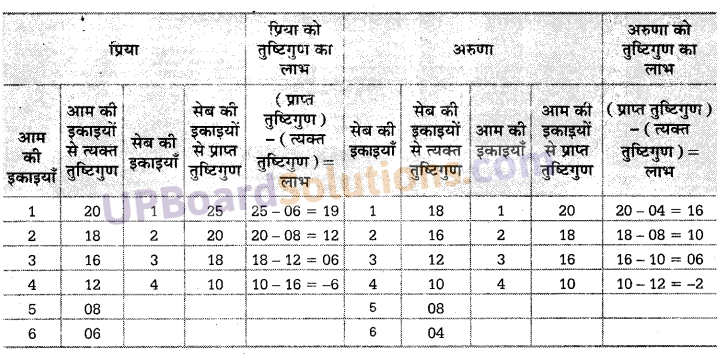

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण – माना प्रिया व अरुणा के पास क्रमशः आम व सेब की कुछ इकाइयाँ हैं। वे परस्पर विनिमय करना चाहती हैं। दोनों को एक-दूसरे की वस्तु की आवश्यकता है। क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम के अनुसार, प्रिया व अरुणा की आम व सेब की इकाइयों का तुष्ट्रिगुण क्रमश: घटता जाता है, परन्तु जब विनिमय प्रक्रिया दोनों के मध्य प्रारम्भ होती है तब दोनों के पास आने वाली इकाइयों का तुष्टिगुण अधिक होता है तथा बदले में दोनों अपनी अतिरिक्त इकाइयों का त्याग करती हैं जिनका तुष्टिगुण अपेक्षाकृत कम होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों पक्षों को तुष्टिगुण का लाभ मिलता रहता है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रिया व अरुणा में विनिमय प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। प्रिया आम की एक इकाई देकर अरुणा से सेब की एक इकाई प्राप्त करती है। प्रिया को सेब की प्रथम इकाई से प्राप्त तुष्टिगुण अधिक होता है। उसे सेब की पहली इकाई से 25 इकाई तुष्टिगुण मिलता है। सेब के बदले में वह आम की अन्तिम इकाई, जिसको तुष्टिगुण 6 इकाई है, देती है। इस प्रकार उसे 25-6 = 19 तुष्टिगुण का लाभ होता है। इसी प्रकार अरुणा सेब की अन्तिम इकाई, जिसका तुष्टिगुण 4 है, को देकर आम की पहली इकाई जिससे उसे 20 तुष्टिगुण मिलता है, प्राप्त करती है। उसे 20-4 = 16 तुष्टिगुण के बराबर लाभ मिलता है। विनिमय की यह प्रक्रिया आम व सेब की तीसरी इकाई तक निरन्तर चलती रहती है, क्योंकि विनिमय प्रक्रिया से दोनों पक्षों को लाभ होता रहता है। परन्तु दोनों पक्ष चौथी इकाई के विनिमय हेतु तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि अब विनिमय-प्रक्रिया से उन्हें हानि होती है। इस प्रकार दोनों पक्ष उस सीमा तक ही विनिमय करते हैं, जब तक दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त होता है। अत: यह कथन कि विनिमय से दोनों पक्षों को तुष्टिगुण का लाभ प्राप्त होता है, सत्य है।

प्रश्न 4.

वस्तु का मूल्य-निर्धारण किस प्रकार होता है ? तालिका एवं रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

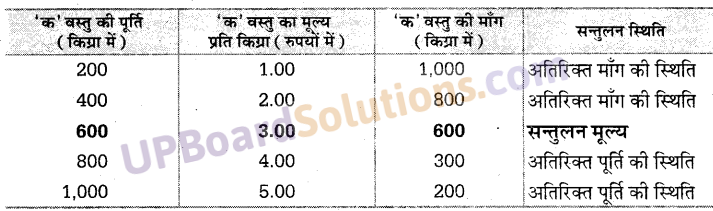

किसी भी वस्तु के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में प्रायः मतभेद रहे हैं। एडम स्मिथ व रिकार्डो उत्पादन व्यय को मूल्य-निर्धारण का एकमात्र घटक मानते हैं, जब कि जेवेन्स व वालरस सीमान्त उपयोगिता को। प्रो० मार्शल ने इन दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया और बताया कि वस्तु का मूल्य न केवल उत्पादन लागत (पूर्ति पक्ष) द्वारा निर्धारित होता है और न सीमान्त उपयोगिता (माँग पक्ष) द्वारा ही, अपितु (UPBoardSolutions.com) दोनों ही शक्तियाँ (मॉग व पूर्ति) संयुक्त रूप से मूल्य का निर्धारण करती हैं। स्वयं प्रो० मार्शल के शब्दों में, “मूल्य उपयोगिता (माँग पक्ष) से तथा उत्पाद्न लागत (पूर्ति पक्ष) से निर्धारित होता है।

बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होता है, जहाँ वस्तु की माँग और पूर्ति एक-दूसरे के बराबर हो जाती हैं। यह बिन्दु ‘साम्य बिन्दु’ कहलाता है तथा यह मूल्य ‘साम्य मूल्य’।

1. माँग शक्ति – वस्तु की माँग क्रेता वर्ग द्वारा की जाती है, क्योंकि वस्तु में निहित उपयोगिता की प्राप्ति । के लिए वह मूल्य देता है। क्रेता किसी वस्तु का अधिक-से-अधिक कितना मूल्य दे सकता है, यह वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार माँग पक्ष की ओर से किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है, वह वस्तु की सीमान्त उपयोगिता से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार वस्तु की सीमान्त उपयोगिता ही वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत की उच्चतम सीमा निर्धारित करती है।

2. पूर्ति शक्ति – वस्तु की पूर्ति उत्पादक अथवा विक्रेता वर्ग द्वारा की जाती है। प्रत्येक उत्पादक अथवा विक्रेता अपनी वस्तु का कुछ-न-कुछ मूल्य अवश्य लेता है, क्योंकि वस्तु को बनाने में कुछ-न-कुछ। लागत अवश्य आती है। उत्पादक वस्तु का कम-से-कम कितना मूल्य लेना चाहेगा, यह भी वस्तु की सीमान्त उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार वस्तु की सीमान्त उत्पादन लागत वह न्यूनतम मूल्य है, जो उत्पादक अथवा विक्रेता को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए।

मूल्य-निर्धारण बिन्दु

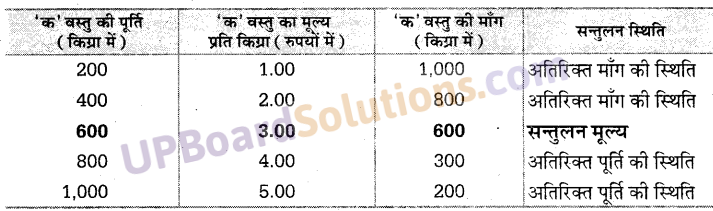

मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार, “वस्तु का मूल्य सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादन लागत के मध्य माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होता है, जहाँ वस्तु की पूर्ति उसकी माँग के बराबर होती है। (UPBoardSolutions.com) ” इस कथन का अभिप्राय यह है कि क्रेता की दृष्टि से मूल्य की अन्तिम सीमा वस्तु की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है, जब कि विक्रेताओं की दृष्टि से सीमान्त लागत मूल्य की निम्नतम सीमा का निर्धारण करती है। प्रत्येक क्रेता वस्तु का कम-से-कम मूल्य देना चाहता है तथा विक्रेता वस्तु का अधिक-से-अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। अत: दोनों पक्ष सौदेबाजी करते हैं और अन्त में वस्तु का मूल्य उस बिन्दु (जिसे साम्य अथवा सन्तुलन बिन्दु कहते हैं) पर निर्धारित होता है, जहाँ वस्तु की माँग वस्तु की पूर्ति के ठीक बराबर होती है। इसी बिन्दु को सन्तुलन मूल्य (Equilibrium Price) कहा जाता है। नीचे दी गयी सारणी से मूल्य-निर्धारण की प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकेगा –

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जब ‘क’ वस्तु का मूल्य क्रमशः ₹ 1 व ₹ 2 प्रति किग्रा है, तो ‘क’ वस्तु की कुल माँग क्रमशः 1,000 व 800 किग्रा है, जबकि ‘क’ वस्तु की पूर्ति 200 व 400 किग्रा है अर्थात् माँग और पूर्ति में क्रमशः 800 व 400 किग्रा का अन्तर है

इसी प्रकार जब ‘क’ वस्तु का मूल्य क्रमशः ₹ 4.00 व ₹ 5.00 प्रति किग्रा है, तो ‘क’ की पूर्ति क्रमशः 800 व 1,000 किग्रा है, जबकि माँग क्रमश: 300 व 200 किग्रा है; अर्थात् पूर्ति व माँग के बीच क्रमशः 500 व 800 किग्रा का अन्तर है।

ये सभी अवस्थाएँ माँग व पूर्ति में असाम्य की अवस्थाएँ हैं। अत: इने पर किसी में भी मूल्य-निर्धारण नहीं होगा। मूल्य-निर्धारण ₹ 3 प्रति किग्रा पर होगा, क्योंकि इस अवस्था में माँग और पूर्ति दोनों 600 किग्रा हैं और यह ‘सन्तुलन मूल्य’ बिन्दु है।

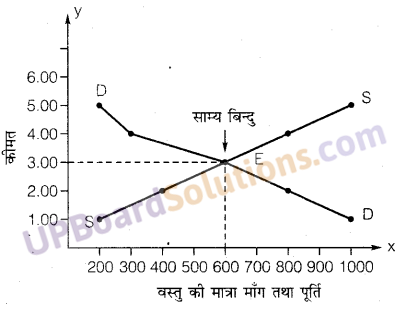

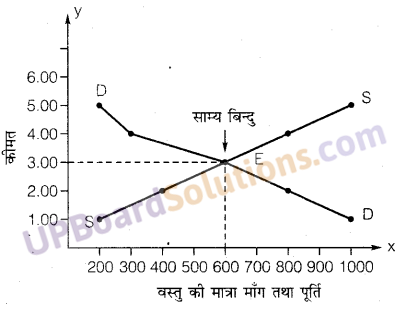

रेखाचित्र में DD ‘क- वस्तु की मॉग-रेखा है तथा SS-‘क’ वस्तु की पूर्ति-रेखा है। माँग व पूर्ति की ये रेखाएँ , एक-दूसरे को साम्य बिन्दुE पर काटती हैं और यह साम्य ₹ 3 प्रति किग्रा मूल्य निर्धारित करता है। यही वस्तु का सन्तुलन मुल्य है।

संक्षेप में, किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य का यह निर्धारण उस साम्य बिन्दु पर होता है, जहाँ माँग व पूर्ति एक-दूसरे के बराबर हो जाती हैं।

प्रश्न 5.

विनिमय के प्रकार बताइए तथा वस्तु-विनिमय एवं क्रय-विक्रय को स्पष्ट कीजिए।

या

वस्तु-विनिमय से क्या-क्या लाभ तथा हानियाँ हैं ?

या

विनिमय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर :

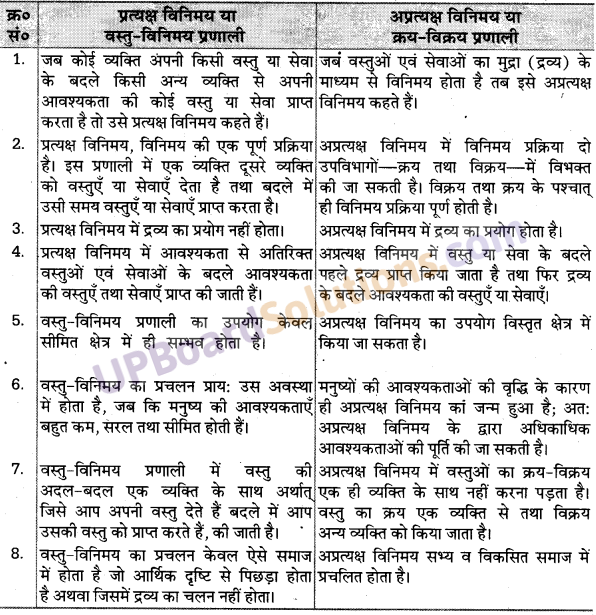

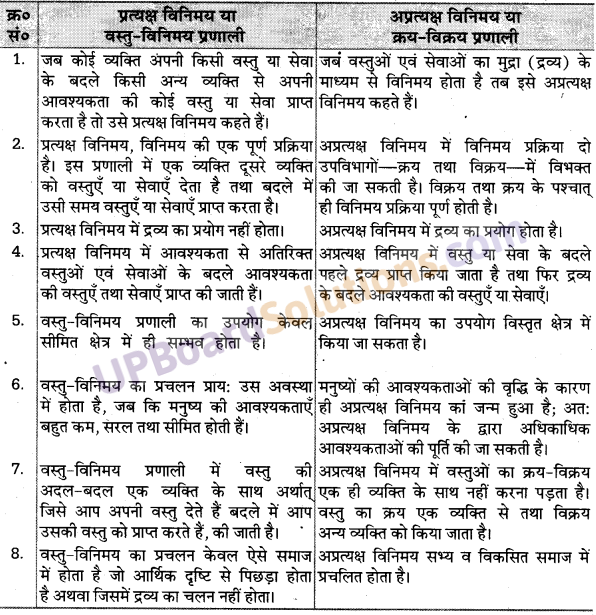

विनिमय दो प्रकार का होता है –

- प्रत्यक्ष विनिमय या वस्तु विनिमय या अदल-बदले प्रणाली तथा

- अप्रत्यक्ष विनिमय अथवा द्रव्य द्वारा क्रय-विक्रय प्रणाली।

प्रत्यक्ष विनिमय या वस्तु-विनिमय प्रणाली – “जब दो व्यक्ति परस्पर अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान-प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार की क्रिया को हम अर्थशास्त्र में वस्तु-विनिमय (Barter) कहते हैं। उदाहरणार्थ- एक (UPBoardSolutions.com) समय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज देकर सब्जी प्राप्त की जाती थी तथा नाई, धोबी, बढ़ई आदि को सेवाओं के बदले में अनाज दिया जाता था।

अप्रत्यक्ष विनिमय या क्रय-विक्रय प्रणाली – जब विनिमय प्रक्रिया में मुद्रा (द्रव्य) का लेन-देन भी किया जाता है तो इस प्रणाली को क्रय-विक्रय अथवा अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति मुद्रा लेकर किसी वस्तु या सेवा को क्रय करता है या किसी वस्तु या सेवा को देकर मुद्रा प्राप्त करता है, तब इस क्रिया को अप्रत्यक्ष विनिमय या क्रय विक्रय प्रणाली कहते हैं।

वस्तु-विनिमय से लाभ

वस्तु-विनिमय से निम्नलिखित लाभ दृष्टिगोचर होते हैं –

1. विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है – दो व्यक्ति आपस में विनिमय तभी करते हैं जब दोनों को लाभ होता है। यदि इससे एक ही पक्ष लाभान्वित हो तो दूसरे पक्ष का मिलना असम्भव हो जाएगा, क्योकि दूसरा पक्ष बिना लाभ के ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा।

2. आवश्यक वस्तुओं का मिलना – विनिमय के द्वारा अतिरिक्त पदार्थों के बदले अधिक आवश्यक वस्तुओं का मिलना सुलभ होगा। विनिमय के कारण हम उन वस्तुओं का भी उपभोग कर सकते हैं जो हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार विनिमय के द्वारा आवश्यक वस्तु सरलता से उपलब्ध हो ” जाती है।

3. अधिकतम उत्पादन – विनिमय क्रिया के द्वारा सभी लोगों को अपनी-अपनी वस्तु के बदले में उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्र उसी वस्तु को पैदा करता है, जिसके उत्पादन में वह दूसरों से अधिक श्रेष्ठ है और जिनके उत्पादन की उसे अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं।

4. बाजारों का क्षेत्र विस्तृत होना – विनिमय के द्वारा ही बड़े पैमाने का उत्पादन सम्भव हुआ। इसके द्वारा उत्पादन लागत घट गयी। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने से बढ़े हुए उत्पादन को निर्यात करके बाजार का क्षेत्र विस्तृत किया जा सकता है।

5. देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग – विनिमय प्रणाली के कारण ही प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में उपलब्ध सभी प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग कर लेता है, क्योंकि यदि उसे केवल अपनी आवश्यकता के लिए ही उत्पादन करना होता तो उसे उन साधनों का थोड़ा प्रयोग करना पड़ता और शेष साधन बेकार पड़े रहते। अब उसे अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त भी उत्पादन करना पड़ता है, तो देश में प्राप्त सभी प्राकृतिक साधनों का भरपूर प्रयोग किया जाता है।

6. कार्य-कुशलता में वृद्धि – विनिमय द्वारा लोगों की कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण आवश्यक वस्तुओं का सरलता से मिलना तथा उन वस्तुओं का उत्पादन करना है, जिनमें कोई व्यक्ति या राष्ट्र निपुणता प्राप्त कर लेता है। एक कार्य को निरन्तर करने से कार्य की निपुणता में वृद्धि होती है।

7. ज्ञान में वृद्धि – विनिमय द्वारा मनुष्यों का परस्पर सम्पर्क बढ़ता है, फलस्वरूप व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के धर्म, रहन-सहन, भाषा, रीति-रिवाजों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार विनिमय द्वारा ज्ञान व सभ्यता में वृद्धि होती है।

8. राष्ट्रों में पारस्परिक मैत्री व सद्भावना – विनिमय के कारण ही वस्तुओं का आयात-निर्यात सम्भव हो सका है, फलस्वरूप विश्व के विभिन्न राष्ट्र परस्पर निकट आये हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर वस्तुओं की प्राप्ति हेतु निर्भर हो गया है। परिणामस्वरूप विभिन्न राष्ट्रों में मित्रता व संभावना बलवती हुई है।

वस्तु-विनिमय से हानियाँ

वस्तु-विनिमय से कुछ हानियाँ भी होती हैं, जो निम्नलिखित हैं –

1. आत्मनिर्भरता की समाप्ति – विनिमय की सुविधा हो जाने से एक राष्ट्र कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन करता है और अपनी आवश्यकता की शेष वस्तुएँ वह दूसरे देशों से मँगाता है। इसलिए एक देश कुछ अंश तक दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगता है और उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में युद्ध या संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2. प्राकृतिक साधनों का अनुचित शोषण – विनिमय के कारण विभिन्न वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। फलस्वरूप देश अपने प्राकृतिक साधनों का बिना सोचे-समझे शोषण करने लगते हैं। अधिक उत्पादन के लालच में यदि किसी देश की खनिज सम्पत्ति समाप्त हो जाए तो उसका औद्योगिक भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा।

3. देश का एकांगी विकास – विनिमय की सुविधा के कारण प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमें वे अधिक दक्ष होते हैं। इसलिए देश में उन्हीं वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योग-धन्धों का विकास होता है तथा अन्य उद्योग-धन्धों के विकास में वह देश शून्य हो जाता है। इससे देश का विकास एकांगी होता है।

4. राजनैतिक दासता – अत्यधिक उत्पादन के कारण शक्तिशाली (UPBoardSolutions.com) देश विनिमय के द्वारा दूसरे देशों के बाजारों पर नियन्त्रण कर लेते हैं तथा निर्बल देश को अपना दास बना लेते हैं।

5. पिछड़े राष्ट्रों को हानि – विनिमय प्रणाली में विकसित राष्ट्रों को तो अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन पिछड़े हुए राष्ट्रों को पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है। पिछड़े राष्ट्रों का शोषण होता है और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है।

6. युद्ध की आशंका – कभी-कभी कुछ देश बाजार पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए अनुचित प्रतियोगिता करने लगते हैं। वे अपनी वस्तुओं को बहुत ही कम मूल्य पर दूसरे देशों में बेचने लगते हैं। इससे दूसरे देशों के उद्योग-धन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब वह देश इस अनुचित प्रतियोगिता को रोकना चाहता है तो संघर्ष की स्थिति आ जाती है।

7. अनुचित प्रतियोगिता – विनिमय के कारण ही विभिन्न उत्पादकों एवं राष्ट्रों में अपनी-अपनी वस्तुएँ। बेचने के लिए ऐसी प्रतियोगिता होती है कि सामान्य उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है।

प्रश्न 6.

बाजार शब्द का अर्थशास्त्र में क्या अर्थ है ? इसके आवश्यक तत्त्व (विशेषताएँ) कौन-कौन से हैं ? [2009]

या

बाजार की तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2014]

या

बाजार की दो विशेषताएँ बताइए। [2010]

या

बाजार की परिभाषा लिखिए तथा बाजार की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। [2011]

या

बाजार को परिभाषित कीजिए। बाजार के वर्गीकरण के किन्हीं दो आधारों की विवेचना कीजिए। [2015]

या

प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। [2016]

या

बाजार से आप क्या समझते हैं? इंसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर :

बाजार का अर्थ एवं परिभाषाएँ

साधारण भाषा में ‘बाजार’ (Market) का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है, जहाँ भौतिक रूप से उपस्थित क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा वस्तुएँ खरीदीं और बेची जाती हैं; जैसे—सर्राफा बाजार, दालमण्डी आदि। किन्तु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ अधिक व्यापक होता है। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत बाजार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से लगाया जाता है, जहाँ किसी वस्तु के क्रेता-विक्रेता आपस में स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हैं।

बाजार की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं –

कूनो के शब्दों में, “बाजार से तात्पर्य किसी स्थान-विशेष से नहीं होता जहाँ वस्तुएँ खरीदीं और बेची जाती । हैं, वरन् उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच ऐसी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हो कि किसी वस्तु का मूल्य सहज ही समान होने की प्रवृत्ति रखता हो।”

प्रो० बेन्हम के शब्दों में, “बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता (UPBoardSolutions.com) और विक्रेता एक-दूसरे के इतने निकट सम्पर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों को प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है।

बाजार के आवश्यक तत्त्व अथवा विशेषताएँ

बाजार के आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं –

1. एक क्षेत्र – बाजार से अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता फैले रहते हैं तथा क्रय-विक्रय करते हैं।

2. एक वस्तु का होना – बाजार के लिए एक वस्तु का होना भी आवश्यक है; जिसका क्रय-विक्रय किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु को बाजार अलग-अलग माना जाता है; जैसे-कपड़ा बाजार, नमक बाजार, सर्राफा बाजार, किराना बाजार, घी बाजार आदि।

3. क्रेताओं व विक्रेताओं का होना – विनिमय के सम्पन्न करने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। अत: बाजार में विनिमय के दोनों पक्षों (क्रेता व विक्रेता) का होना आवश्यक है। किसी एक भी पक्ष के न होने पर सम्बद्ध क्षेत्र बाजार नहीं कहलाएगा।

4. स्वतन्त्र व पूर्ण प्रतियोगिता – बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में निकट का सम्पर्क होता है। इसका अर्थ है कि उनमें पूर्ण प्रतियोगिता रहती है तथा उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है। इसके परिणामस्वरूप वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति एक ही या एक समान होने की पायी जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत-विभेद पाया जाता है।

5. क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के सम्बन्ध में ज्ञान होता है।

बाजार का वर्गीकरण

बाजार का वर्गीकरण निम्नलिखित पाँच प्रकार से किया जाता है –

- क्षेत्र की दृष्टि से

- समय की दृष्टि से

- बिक्री की दृष्टि से

- प्रतियोगिता की दृष्टि से एवं

- वैधानिकता की दृष्टि से।

(i) क्षेत्र की दृष्टि से

क्षेत्र के आधार पर बाजार को निम्नलिखित चार वर्गों में बाँटा जा सकता है

- स्थानीय बाजार – जब किसी वस्तु की माँग स्थानीय होती है और उसके क्रेता तथा विक्रेता एक स्थान-विशेष तक ही अपनी क्रियाएँ सीमित रखते हैं, तो वस्तु का बाजार स्थानीय कहलाता है। स्थानीय बाजार प्रायः शीघ्र नाशवान वस्तुओं (जैसे—दूध, फल, मछली आदि) तथा उन वस्तुओं का होता है, जो अपने मौद्रिक मूल्य की तुलना में अधिक स्थान घेरने वाली (जैसे-ईंट, पत्थर, रेत आदि) होती हैं।

- क्षेत्रीय (प्रादेशिक ) बाजार – जब किसी वस्तु की माँग किसी क्षेत्र-विशेष तक ही सीमित रहती है तो उस वस्तु का बाजार क्षेत्रीय बाजार कहलाती है; जैसे–लाख और हाथीदाँत की चूड़ियों का बाजार, क्योंकि इनका प्रचलन केवल राजस्थान (UPBoardSolutions.com) व उसके आस-पास ही पाया जाता है।

- राष्ट्रीय बाजार – ऐसी वस्तुओं, जिनके क्रेता-विक्रेता सम्पूर्ण राष्ट्र में बिखरे होते हैं, अर्थात् जिन वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति राष्ट्रव्यापी होती है, उस वस्तु का बाजारे राष्ट्रीय बाजार कहलाता है; जैसे – भारत में साड़ियों तथा चूड़ियों का बाजार।

- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार – जिस वस्तु की माँग विश्वव्यापी होती है, अर्थात् जिस वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता समस्त विश्व में फैले होते हैं, उस वस्तु का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रमुख वस्तुएँ हैं – सोना, चाँदी, गेहूं, चावल आदि।

(ii) समय की दृष्टि से

समय के आधार पर बाजार को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया जा सकता है –

- दैनिक बाजार – जब किसी वस्तु की माँग में वृद्धि या कमी होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि या कमी न की जा सके तो उसे दैनिक बाजार या अति-अल्पकालीन बाजार कहते हैं। हरी सब्जी, मछली, दूध, बर्फ आदि का बाजार दैनिक बाजार होता है। दैनिक बाजार में वस्तु के मूल्य में पूर्ति की अपेक्षा माँग को प्रभाव अधिक पड़ता है।

- अल्पकालीन बाजार – अल्पकालीन बाजार में दैनिक बाजार की अपेक्षा इतना अधिक समय मिल जाता है कि माँग के अनुसार पूर्ति में कुछ सीमा तक समायोजन किया जा सके। अतः कीमत-निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा माँग का प्रभाव ही अधिक रहता है।

- दीर्घकालीन बाजार – दीर्घकालीन बाजार में माँग के अनुसार पूर्ति को पूर्णतया समायोजित किया जा सकता है, अर्थात् माँग के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ाई जा सकती है तथा माँग के घटने पर पूर्ति घटाई जा सकती है। अत: इसमें मूल्य-निर्धारण में माँग की तुलना में पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है।

- अति-दीर्घकालीन बाजार – अति दीर्घकालीन बाजार में उत्पादकों को पूर्ति बढ़ाने के लिए इतना लम्बा समय मिल जाता है कि उत्पादन-विधि तथा व्यवसाय की आन्तरिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसमें समयावधि इतनी अधिक होती है कि उत्पादक उपभोक्ताओं के स्वभाव, रुचि, फैशन आदि के अनुसार वस्तु का उत्पादन कर सकता है। ऐसे बाजारों को काल-निरपेक्ष बाजार भी कहते हैं। सोना, चाँदी, मशीन आदि का बाजार अति-दीर्घकालीन बाजार होता है।

(iii) बिक्री की दृष्टि से

बिक्री के आधार पर बाजार को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है –

- मिश्रित बाजार – जिन बाजारों में एक से अधिक प्रकार की अर्थात् विविध वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है, वे मिश्रित बाजार कहलाते हैं। इन्हें सामान्य बाजार भी कहते हैं।

- विशिष्ट बाजार – विशिष्ट बाजारों में केवल एक ही वस्तु का क्रय-विक्रय होता है। ऐसे बाजार प्रायः बड़े-बड़े शहरों में पाये जाते हैं; जैसे—बजाजा, सर्राफा, दाल मण्डी, सब्जी मण्डी आदि।

- नमूने द्वारा बिक्री का बाजार – जिस बाजार में माल का क्रय-विक्रय केवल नमूने के आधार पर किया जाता है, उसे नमूने द्वारा बिक्री का बाजार कहते हैं; उदाहरण के लिए ऊनी वस्त्रों में पुस्तकों का विक्रय।

- ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार – इस बाजार से माल की बिक्री ग्रेडों द्वारा होती है। इसके अन्तर्गत वस्तु की विभिन्न किस्मों को कुछ ग्रेडों (वर्गों) में बाँट दिया जाता है और इन्हें अलग-अलग नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए-गेहूँ K-68, ऊषा मशीन, हमाम साबुन आदि।

(iv) प्रतियोगिता की दृष्टि से

प्रतियोगिता के आधार पर बाजार निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं –

- पूर्ण बाजार – पूर्ण बाजार उस बाजार को कहते हैं, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पायी जाती है। इस स्थिति में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, कोई भी व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण वस्तु की बाजार में एक ही कीमत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह एक काल्पनिक बाजार होता है, जो व्यवहार में नहीं पाया जाता।

- अपूर्ण बाजार – जब किसी बाजार में प्रतियोगिता सीमित मात्रा में पायी जाती है, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तब उसे अपूर्ण बाजार कहते हैं। इस बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता पायी जाती है, जिसके (UPBoardSolutions.com) परिणामस्वरूप बाजार कीमत में भिन्नता होती है। इनमें वस्तुओं का मूल्य भी एक समय पर एक नहीं होता है।

- एकाधिकारी बाजार – इस तरह के बाजार में प्रतियोगिता का अभाव होता है। बाजार में वस्तु का क्रेता या विक्रेता केवल एक ही होता है। एकाधिकारी का वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। एकाधिकारी बाजार में वस्तु की भिन्न-भिन्न कीमतें निश्चित कर सकता है।

(v) वैधानिकता की दृष्टि से

वैधानिकता की दृष्टि से बाजार निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं –

- अधिकृत या उचित बाजार – अधिकृत बाजार में सरकार द्वारा अधिकृत दुकानें होती हैं तथा वस्तुओं का क्रय-विक्रय नियन्त्रित मूल्यों पर होता है। युद्ध काल अथवा महँगाई के समय में सरकार आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियन्त्रित कर देती है और उनके उचित वितरण की व्यवस्था करती है।

- चोर बाजार – युद्ध काल अथवा महँगाई के समय में, वस्तुओं की कमी एवं अन्य कारणों से कुछ दुकानदार चोरी से सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तुएँ बेचते रहते हैं। अधिकांशतः ऐसा कार्य अनधिकृत दुकानदार ही करते हैं। ये बाजार अवैध होते हैं।

- खुला बाजार – जब बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर सरकार द्वारा कोई नियन्त्रण नहीं होता तथा क्रेताओं और विक्रेताओं की परस्पर प्रतियोगिता के आधार पर वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है। तब इस प्रकार के बाजार को खुला या स्वतन्त्र बाजार कहते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

क्रय-विक्रय प्रणाली के गुण-दोष लिखिए।

उत्तर:

क्रय-विक्रय प्रणाली के गुण

मुद्रा के प्रचलन से विनिमय की क्रिया अधिक सरल हो गयी। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को दूर कर दिया है। क्रय-विक्रय प्रणाली के गुण निम्नवत् हैं –

- मुद्रा के माध्यम से मूल्य का मापन आसान हो गया है। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मुद्रा में आँका जाने लगा है; जैसे – ₹ 5 की एक कलम, ₹ 15 प्रति एक किलो चावल इत्यादि।

- क्रय-विक्रय प्रणाली में मुद्रा के प्रयोग से दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो गयी है।

- इस प्रणाली में वस्तु विभाजन की समस्या नहीं रही। मुद्रा (UPBoardSolutions.com) की इकाइयों के माध्यम से वस्तुओं की छोटी-से-छोटी इकाइयाँ क्रय की जा सकती हैं।

- मूल्य का संचय मुद्रा के माध्यम से आसान हो गया है। मुद्रा वस्तुओं की तरह तुरन्त नष्ट नहीं होती। मुद्रा के माध्यम से लम्बे समय तक क्रयशक्ति संचित रखी जा सकती है।

क्रय-विक्रय प्रणाली के दोष

विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के प्रचलन से जहाँ एक ओर क्रय-विक्रय की प्रक्रिया आसान हुई है, वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रा आज की लगभग सभी बुराइयों की जड़ है। मुद्रा के कारण ही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या खड़ी होती है, मुद्रास्फीति में सामान्य मूल्य-स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। मुद्रास्फीति गरीबों को बुरी तरह प्रभावित करती है।

प्रश्न 2.

वस्तु-विनिमय से क्या तात्पर्य है ? सोदाहरण समझाइट। [2009]

उत्तर:

वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष आदान-प्रदान को वस्तु विनिमय कहते हैं। इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से बिना किसी माध्यम के प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा के प्रयोग के बिना। कम उपयोगी वस्तु के बदले में अधिक उपयोगी वस्तु के आदान-प्रदान को वस्तु-विनिमय कहते हैं। टॉमस के अनुसार, “एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु-विनिमय कहा जाता है।” डॉ० के०के० देवेट के अनुसार, “जब मुद्रा के हस्तक्षेप के बिना ही विनिमय कार्य किया जाता है, तब उसे हम वस्तु-विनिमय कहते हैं।”

उदाहरण – एक गाय देकर पाँच बकरियाँ लेना तथा एक किलो गेहूँ के बदले नाई से हजामत करवाना, वस्तु-विनिमय के उदाहरण हैं।

प्रश्न 3.

आधुनिक युग में वस्तु-विनिमय प्रणाली क्यों प्रचलित नहीं है ?

या

वस्तु-विनियम क्यों समाप्त हो गया ?

उत्तर:

आधुनिक युग में वस्तु-विनिमय प्रणाली का चलना कठिन है। इसके निम्नलिखित कारण हैं –

- उत्पादन में निरन्तर वृद्धि।

- विश्व में आर्थिक विकास की तीव्र गति।

- परिवहन के साधनों का निरन्तर विकास।

- जीवन-स्तर को ऊँचा होना।।

- व्यापार का विस्तार।

- मुद्रा का प्रचलन।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में वस्तु-विनिमय प्रणाली का होना कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव है।

प्रश्न 4.

वस्तु-विनिमय एवं मुद्रा विनिमय प्रणाली को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वस्तु-विनिमय एवं मुद्रा विनिमय प्रणाली

- वस्तु विनिमय प्रणाली – वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष रूप से आदान-प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यह विनिमय का एक ऐसा रूप है जिसके अन्तर्गत बिना किसी माध्यम के दो पक्षों के बीच दो वस्तुओं/सेवाओं का आपस में (UPBoardSolutions.com) आदान-प्रदान न्याय की दृष्टि से किया जाता है।

- मुद्रा विनिमय प्रणाली – मुद्रा विनिमय प्रणाली के विनिमय का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें एक व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ। सेवाएँ प्राप्त करता है। इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम’ का कार्य करती है।

प्रश्न 5.

वस्तु-विनिमय और क्रय-विक्रय प्रणाली में क्या अन्तर है ?

उत्तर:

वस्तु-विनिमय और क्रय-विक्रय प्रणाली में निम्नलिखित अन्तर हैं –

प्रश्न 6.

विनिमय में विक्रेता और क्रेता की उपस्थिति के परिणामों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

विनिमय में विक्रेता और क्रेता की उपस्थिति से सर्वप्रथम उनमें परस्पर प्रतियोगिता होती है और एक मूल्य का निर्धारण होता है। इससे बाजार में अतिरेक उत्पादन बिकं जाता है और क्रेता अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ खरीद लेते हैं। विनिमय में विक्रेता और क्रेता की उपस्थिति के परिणाम , निम्नलिखित हैं –

- बाजार का अस्तित्व में आना – बाजार में विनिमय के दोनों पक्षों-क्रेता तथा विक्रेता-का होना आवश्यक है। एक भी पक्ष के न होने से बाजार अधूरा रहता है। अत: विनिमय में विक्रेता तथा क्रेता की उपस्थिति बाजार का निर्माण करती है।

- माँग-पूर्ति तथा मूल्य-निर्धारण पर प्रभाव – विनिमय में (UPBoardSolutions.com) विक्रेता तथा क्रेता की उपस्थिति बाजार में

माँग-शक्ति तथा परिणामस्वरूप मूल्य-निर्धारण को प्रभावित करती है। यदि बाजार में क्रेता अधिक होंगे तथा विक्रेता कम, तो वस्तु की माँग पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाने से उस वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाएगा। इसकी विपरीत दशा में पूर्ति अधिक तथा माँग कम होने पर, वस्तु का मूल्य घट जाएगा।

प्रश्न 7.

अर्थव्यवस्था की समस्याओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएँ अग्रलिखित हैं –

- कैसे उत्पादन किया जाए? – इंस समस्या का सम्बन्ध उत्पादन के लिए श्रम गहन विधि अथवा पूँजी गहन विधि में से किसी एक का चुनाव करने से है। इनमें वह तकनीक सर्वोत्तम मानी जाती है, जो सीमित साधनों की कम-से-कम मात्रा का उपयोग करे।

- क्या उत्पादन किया जाए? – अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक प्रमुख समस्या यह है कि वह अपने सीमित साधनों से किन-किन वस्तुओं का और कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन करे उसी आधार पर उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह किस वस्तु के उत्पादन में अपने सीमित साधनों की कितनी मात्रा लगाए।

- किसके लिए उत्पादन किया जाए ? – इस समस्या का सम्बन्ध देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पादन के विभिन्न साधनों के हिस्से के निर्धारण से है। इस प्रकार यह समस्या मुख्य रूप से राष्ट्रीय उत्पादन के विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों के बीच वितरण से सम्बन्धित समस्या है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विनिमय को परिभाषित कीजिए। [2018]

उत्तर :

दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं व सेवाओं के पारस्परिक, ऐच्छिक व वैधानिक हस्तान्तरण को विनिमय कहते हैं।

प्रश्न 2.

विनिमय कितने प्रकार का होता है ? [2018]

उत्तर :

विनिमय दो प्रकार का होता है –

- वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय तथा

- अप्रत्यक्ष विनिमय या क्रय-विक्रय।

प्रश्न 3.

विनिमय की दो प्रमुख शर्ते लिखिए।

उत्तर :

विनिमय के दो प्रमुख लक्षण हैं –

- दो पक्षों का होना तथा

- दोनों पक्षों को लाभ होना।

प्रश्न 4.

विनिमय के दो प्रमुख लाभ लिखिए। [2009, 12, 14]

उत्तर :

विनिमय के दो प्रमुख लाभ हैं –

- आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति तथा

- बाजार का विस्तार।

प्रश्न 5.

वस्तु-विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? [2010]

उत्तर :

वस्तु-विनिमय प्रणाली को प्रत्यक्ष विनिमय भी (UPBoardSolutions.com) कहते हैं। इसके अन्तर्गत वस्तु का आदानप्रदान वस्तु के बदले किया जाता है।

प्रश्न 6

क्रय-विक्रय से आप क्या समझते हैं?

उत्तर :

जब दो पक्षों में किसी वस्तु अथवा सेवा का आदान-प्रदान मुद्रा के माध्यम से होता है तो उसे क्रय-विक्रय कहते हैं।

प्रश्न 7.

अर्थशास्त्र में ‘बाजार’ से क्या तात्पर्य है ? [2010, 13]

उत्तर :

अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों फैले हुए हों और उनके मध्य प्रतियोगिता विद्यमान हो।

प्रश्न 8.

समय की दृष्टि से बाजार को वर्गीकृत कीजिए।

उत्तर :

समय की दृष्टि से बाजार चार प्रकार के होते हैं –

- दैनिक बाजार

- अल्पकालीन बाजार

- दीर्घकालीन बाजार तथा

- अति-दीर्घकालीन बाजार।

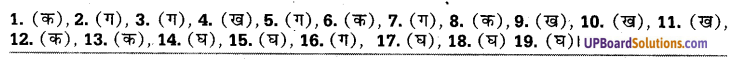

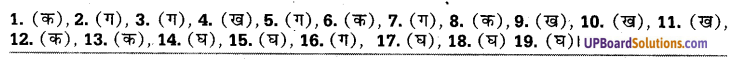

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वस्तु-विनिमय प्रणाली को कहते हैं [2012]

(क) प्रत्यक्ष विनिमय

(ख) अप्रत्यक्ष विनिमय

(ग) मौद्रिक विनिमय

(घ) क्रय-विक्रय

2. “वस्तुओं का आपस में अदल-बदल ही वस्तु-विनिमय है।” यह कथन किसका है?

(क) मार्शल का

(ख) ऐली का

(ग) जेवेन्स का

(घ) बेन्हम का

3. विनिमय की क्रिया के अन्तर्गत आता है|

(क) वस्तु-विनिमये ।

(ख) क्रय-विक्रय

(ग) (क) एवं

(ख) दोनों

(घ) दोनों गलत हैं।

4. वस्तुओं के अदल-बदल की प्रक्रिया कहलाती है –

(क) क्रय-विक्रय

(ख) वस्तु-विनिमय

(ग) मुद्रा विनिमय

(घ) इनमें से कोई नहीं

5. “दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन का हस्तान्तरण ही विनिमय है।” यह परिभाषा किसने दी है?

(क) जेवेन्स ने

(ख) ऐली ने

(ग) मार्शल ने

(घ) कीन्स ने

6. विनिमय में कम-से-कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? [2015]

(क) दो

(ख) एक

(ग) तीन

(घ) तीन से अधिक

7. निम्नलिखित में से कौन-सी क्रिया उत्पादन और उपभोग के बीच की कड़ी है?

(क) उपभोग

(ख) वितरण

(ग) विनिमय ।

(घ) मुद्रा

8. दूध, फल और सब्जी का बाजार होता है-

(क) स्थानीय

(ख) राष्ट्रीय .

(ग) प्रादेशिक

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय

9. विनिमय क्रिया में वस्तुओं का हस्तान्तरण

(क) ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक होता है ।

(ख) वैधानिक, पारस्परिक एवं बलपूर्वक होता है।

(ग) ऐच्छिक, गैर-कानूनी एवं पारस्परिक होता है

(घ) केवल ऐच्छिक होता है ।

10. वस्तुओं को वस्तुओं के माध्यम से किया जाने वाला आदान-प्रदान अर्थशास्त्र के अन्तर्गत कहलाता है

(क) क्रय-विक्रय

(ख) वस्तु-विनिमय

(ग) क्रय-विक्रय और वस्तु-विनिमय

(घ) व्यापार

11. अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसे बाजार के वर्गीकरण का मान्यता प्राप्त आधार माना जाता है?

(क) वस्तु की कीमत

(ख) क्षेत्र जहाँ वस्तु बिक सके

(ग) वस्तु का टिकाऊपन

(घ) शान्ति व सुरक्षा

12. पूर्ण बाजार में पाई जाती है

(क) पूर्ण प्रतियोगिता

(ख) अपूर्ण प्रतियोगिता

(ग) ‘एकाधिकारी प्रतियोगिता

(घ) ये सभी

13. ईंट का बाजार होता है [2017]

(क) स्थानीय (ख) प्रादेशिक

(ग) राष्ट्रीय

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय

14. वस्तु-विनिमय सम्बन्धित है [2010, 11, 14, 15]

(क) वस्तुओं के उत्पादन से

(ख) मुद्रा से

(ग) मजदूरी-निर्धारण से

(घ) वस्तुओं के आपसी लेन-देन से

15. खनिज तेल का बाजार है [2013, 17]

(क) स्थानीय बाजार

(ख) प्रादेशिक बाजार

(ग) राष्ट्रीय बाजार

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

16. निम्नलिखित में से कौन तथ्य वस्तु-विनिमय से सम्बन्धित है? [2013]

(क) राष्ट्रीय बाजार

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

(ग) वस्तुओं की अदला-बदली

(घ) मुद्रा का प्रयोग ।

17. निम्न में से कौन बाजार को प्रभावित करता है?[2014]

(क) शान्ति और सुरक्षा की स्थिति

(ख) बैंक की सुविधाएँ ।

(ग) व्यक्तियों की ईमानदारी ।

(घ) ये सभी

18. निम्न में से कौन बाजार की विशेषता है? [2014]

(क) एक वस्तु

(ख) क्रेता-विक्रेता

(ग) स्वतंत्र प्रतियोगिता

(घ) इनमें से सभी ।

19. चूड़ियों का बाजार है [2014, 18]

(क) प्रान्तीय

(ख) स्थानीय

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय

(घ) राष्ट्रीय

उत्तरमाला

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()