UP Board Solutions for Class 11 Home Science Chapter 22 प्रत्याशित माता की देख-रेख (Care of the Expectant Mother)

UP Board Solutions for Class 11 Home Science Chapter 22 प्रत्याशित माता की देख-रेख

UP Board Class 11 Home Science Chapter 22 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

गर्भावस्था के समय उत्पन्न होने वाले सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। अथवा गर्भावस्था के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। अथवा गर्भधारण करने पर गर्भिणी के लक्षणों की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

गर्भावस्था के सामान्य लक्षण (Signs of Pregnancy) –

गर्भाधान की क्रिया के पश्चात् नए जीव के विकास की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इस अवस्था को ‘गर्भावस्था’ कहा जाता है। नए जीव के विकास के कारण गर्भवती स्त्री के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं जो गर्भावस्था के लक्षणों के रूप में प्रकट होने लगते हैं। गर्भावस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं

1. मासिक धर्म का बन्द होना-जब गर्भधारण हो जाता है तो नियमित रूप से होने वाला मासिक रक्तस्राव सामान्य रूप से बन्द हो जाता है। ऐसे समय यदि यह लगातार 3 माह तक बन्द रहता है तो यह समझ लेना चाहिए कि स्त्री निश्चित रूप से गर्भवती है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी स्त्री का मासिक धर्म गर्भधारण के अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों से भी बन्द हो सकता है। अत: गर्भधारण के निर्धारण के लिए कुछ अन्य लक्षणों एवं परीक्षणों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

2. सुस्त रहना तथा नींद अधिक आना-गर्भधारण करने के उपरान्त विभिन्न आन्तरिक परिवर्तनों के कारण स्त्रियाँ कुछ सुस्त रहने लगती हैं तथा आलस्य अनुभव करने लगती हैं। इसके साथ ही नींद की अधिक इच्छा होने लगती है।

3. चेहरा-गर्भवती स्त्री के चेहरे पर कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, उसकी आँखों के नीचे व ऊपर, होंठों के आस-पास का रंग कुछ काला हो जाता है।

4. स्वभाव सम्बन्धी परिवर्तन गर्भधारण करने के साथ-साथ कुछ स्वभावगत परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। प्रायः स्त्रियों के स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है तथा वे बात-बात पर झुंझलाहट अनुभव करने लगती हैं। इस स्वभावगत परिवर्तन को भी गर्भधारण का लक्षण माना जा सकता है।

5. जी का बार-बार मिचलाना-जब गर्भधारण हो जाता है तो अधिकतर स्त्रियों का जी मिचलाने लगता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति में उल्टियाँ भी हो जाती हैं। यह क्रिया गर्भधारण करने के लगभग तीन माह पश्चात् प्रारम्भ हो जाती है तथा 1 या 1- माह बाद बन्द हो जाती है।

6. गर्भ की हलचल-जब गर्भधारण किए लगभग 4 या 5 महीने का समय हो जाता है तो गर्भ में हलचल प्रारम्भ हो जाती है। गर्भ में ऐसा अनुभव होता है कि कुछ घूम रहा है।

7. बार-बार मूत्र-त्याग की इच्छा-गर्भधारण के उपरान्त स्त्रियों को बार-बार मूत्र-त्याग की इच्छा होती है। प्रायः गर्भाशय के बढ़ जाने से मूत्राशय पर पड़ने वाले दबाव के कारण ऐसा होता है। इस लक्षण को भी गर्भधारण का एक लक्षण माना जा सकता है।

8. पेट की स्थिति –

- गर्भधारण करने के दो महीने पश्चात्, पेट अधिक चपटा हो जाता है तथा पेट का आकार भी बढ़ जाता है।

- कोख अण्डाकार हो जाती है।

- गर्भाशय में स्थित शिशु के हृदय की धड़कन को स्टेथस्कोप द्वारा सुना जा सकता है।

- गर्भधारण होने से पेट का आकार बढ़ जाता है तथा उसके चारों तरफ का भाग उभर आता है। छठे महीने से स्तन-मुख से सफेद रंग का दूध जैसा द्रव निकलने लगता है।

9. आन्तरिक लक्षण–गर्भधारण करने को निश्चित करने के लिए मूत्र का एक विशिष्ट परीक्षण भी किया जाता है। इस परीक्षण से ज्ञात हो जाता है कि स्त्री ने गर्भधारण कर लिया है। इसके अतिरिक्त आजकल अल्ट्रासाउण्ड द्वारा भी गर्भधारण की जानकारी प्राप्त की जाती है।

अत: उपर्युक्त सभी लक्षणों के आधार पर भली-भाँति पहचाना जा सकता है कि कोई स्त्री गर्भवती है या नहीं।

प्रश्न 2.

गर्भावस्था के समय स्त्री के सामान्य कष्टों का वर्णन कीजिए। अथवा गर्भावस्था के समय स्त्री के सामान्य कष्ट कौन-कौन से हैं? इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

उत्तर:

गर्भावस्था के सामान्य कष्ट तथा उन्हें दूर करने के उपाय (Troubles of Pregnancy and their Treatment) –

गर्भावस्था महिला के लिए सामान्य से पर्याप्त भिन्न अवस्था होती है। इस अवस्था में महिला विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों से गुजरती है। इन परिवर्तनों के कारण प्रायः अधिकांश स्त्रियों को गर्भावस्था के काल में कुछ-न-कुछ कष्ट अवश्य होते हैं। इन कष्टों से अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक होते हैं तथा प्रकृति-प्रदत्त हैं, जो कुछ समय उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाते हैं। फिर भी यदि कष्ट का अधिक अनुभव होता हो तो निश्चित रूप से डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है। इस काल में होने वाले सामान्य कष्टों का संक्षिप्त परिचय निम्नवर्णित है –

1. जी मिचलाना-गर्भावस्था काल में अनेक महिलाओं का प्रायः सुबह के समय कभी-कभी लगभग दो या तीन मास तक जी मिचलाता है। अत: जिन स्त्रियों को चाय की आदत है, वे प्रायः एक प्याला चाय तथा बिस्कुट ले सकती हैं। इसके विपरीत स्थिति पर भुने चने प्रयोग में लाए जा सकते हैं। खाने-पीने के उपरान्त लेटना आवश्यक है। लेटकर जब उठे तो धीरे-धीरे उठना चाहिए, झटके से नहीं। इतने पर भी जी मिचलाना न रुके तो लौंग, इलायची, पिपरमिण्ट आदि लिया जा सकता है।

2. वमन होना-गर्भावस्था में कुछ स्त्रियों को भोजन ग्रहण करने के तुरन्त उपरान्त वमन हो जाता है। अत: उन्हें भोजन ग्रहण करने से पूर्व लगभग आधा घण्टा विश्राम कर लेना चाहिए। तदुपरान्त रेशे वाली हल्की सब्जी के साथ चबा-चबाकर रोटी खानी चाहिए। पानी का प्रयोग कम करना चाहिए। चिकित्सकों के मतानुसार दवा का सेवन करना चाहिए।

गर्भिणी को स्वत: ही अपना ध्यान रखना चाहिए अन्यथा खाने-पीने की गड़बड़ से शिशु का स्वाभाविक विकास न हो सकेगा। उसे स्वच्छ एवं शुद्ध वायु ग्रहण करनी चाहिए।

3. कलेजे में जलन-बहुत देर तक बैठे रहने अथवा रात्रि में देर से भोजन ग्रहण करने पर गर्भवती को कलेजे में जलन का अनुभव होने लगता है। ऐसा इस कारण होता है, क्योंकि भ्रूण बढ़ने के कारण, भोजनोपरान्त आमाशय को फैलने व फूलने का पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। इसके लिए तले एवं गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में पानी में नीबू मिलाकर पीना लाभकारी होता है।

4. मांसपेशियों में ऐंठन-गर्भवती स्त्री के शरीर में यदि कैल्सियम कम हो जाता है तो मांसपेशियाँ ऐंठने लगती हैं। गर्भावस्था के इस कष्ट से बचने के लिए कैल्सियम युक्त विटामिन ‘A’ व ‘D’ का प्रयोग तथा हरी सब्जियों का प्रयोग लाभकारी होता है। खाने के बाद पान खाना भी अच्छा रहता है।

5. टाँगों में सूजन-गर्भावस्था में कभी-कभी कुछ समय तक निरन्तर खड़े रहने से टाँगों व पैरों पर सूजन आ जाती है। ऐसी स्थिति में अधिक समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए बल्कि बीच-बीच में विश्राम कर लेना चाहिए। काम आवश्यक हो तो बैठकर पूर्ण करना चाहिए।

6. कब्ज-प्राय: गर्भावस्था में स्त्रियों को कब्ज की शिकायत हो जाती है। इसके फलस्वरूप पेट में गैस बनने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है अथवा बवासीर आदि हो जाती है। यदि वमन की शिकायत न हो तो प्रायः शौच जाने से पूर्व ताजा जल ग्रहण करना चाहिए। प्रातः घूमना भी लाभकारी हो सकता है। चोकरयुक्त आटा, छिलके वाली दाल तथा हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। रात्रि में दूध के साथ ईसबगोल की भूसी, मुनक्का, अंजीर आदि ली जा सकती हैं। इतने पर भी कब्ज की शिकायत दूर न हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

7. पीठ में दर्द का होना–समयानुसार भ्रूण का विकास होता है। इसके बढ़ने के साथ उसके भार व आकार में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप मांसपेशियों के खिंचाव से पीठ में पीड़ा होने लगती है। इसके लिए समुचित विश्राम अवश्य करना चाहिए तथा आरामदायक बिस्तर पर ही लेटना चाहिए।

8. निद्रा में कमी आना-गर्भावस्था में गर्भ के बढ़ने से लेटना, उठना आदि कठिन हो जाता है, फलस्वरूप नींद भी नहीं आती। अधिक भोजन कर लेने पर भी कठिनाई होती है; अत: हल्का, सुपाच्य व कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भी सोने से लगभग दो घण्टे पूर्व भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, इससे नींद आने में सुविधा होती है। खुली वायु में यदि टहला जाए तो वह भी अच्छा रहता है।

9. कुछ गम्भीर रोग-कभी-कभी बाँह व टाँग में सूजन आ जाती है, रक्त स्राव होने लगता है अथवा पेडू व कमर में पीड़ा होने लगती है। ऐसी स्थिति में तुरन्त डॉक्टर अथवा नर्स को बुलाना चाहिए।

प्रश्न 3.

गर्भावस्था में आहार में किन-किन भोज्य-तत्त्वों की प्रधानता होनी चाहिए और क्यों? विस्तारपूर्वक लिखिए।

अथवा

“स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए माता का भोजन उत्तरदायी है।”इस कथन की पुष्टि कीजिए।

अथवा

एक गर्भवती महिला को सन्तुलित आहार देना क्यों आवश्यक है? गर्भवती महिला के सन्तुलित आहार में किन तत्त्वों की अधिकता होनी चाहिए? कारण सहित समझाइए।

अथवा

एक गर्भवती महिला को सन्तुलित आहार देना क्यों आवश्यक है? सविस्तार वर्णन कीजिए।

अथवा

गर्भिणी के सन्तुलित आहार के अन्तर्गत भोजन के कौन-कौन से तत्त्व आते हैं?

अथवा

गर्भावस्था में किन पौष्टिक तत्त्वों की आवश्यकता होती है? ये तत्त्व किन खाद्य-पदार्थों से प्राप्त किए जा सकते हैं?

उत्तर:

गर्भावस्था में स्त्री की देखभाल एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए उसके आहार के प्रति विशेष रूप से सजग रहना अनिवार्य होता है। आहार की दृष्टि से स्त्रियों के लिए गर्भधारण करने की अवस्था एक विशिष्ट अवस्था है। इस अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन एवं वृद्धि होने के कारण स्त्री को अधिक पोषक तत्त्वों तथा भिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में गर्भस्थ भ्रूण के विकास के लिए भी माता को अतिरिक्त पोषक तत्त्वों की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ भ्रूण अपनी आवश्यकता के समस्त पोषक तत्त्व माता के शरीर से ही ग्रहण करता है। अतः यदि माता के आहार में आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी रहती है तो उस दशा में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक तत्त्व माता के रक्त से ही लिए जाते हैं।

इसका प्रतिकूल प्रभाव माता के स्वास्थ्य पर पड़ता है, साथ ही गर्भस्थ शिशु भी अल्प-पोषण का शिकार बन जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि गर्भावस्था में स्त्रियों को जी मिचलाने तथा उल्टियों की समस्या का भी सामना करना पड़ता है; अत: उनके द्वारा ग्रहण किए गए आहार की कुछ मात्रा तो व्यर्थ ही चली जाती है। साथ-ही-साथ इस अवस्था में कभी-कभी आहार के प्रति अरुचि होने के कारण भी सुचारु रूप से आहार ग्रहण नहीं किया जाता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती स्त्री के आहार का नियोजन विशेष प्रकार से करना अनिवार्य होता है।

गर्भवती स्त्री को साधारण अवस्था की तुलना में काफी अधिक प्रोटीन, लोहा, कैल्सियम तथा विटामिन दिए जाने चाहिए। गर्भावस्था में उचित पौष्टिक एवं सन्तुलित आहार ग्रहण करने से इस अवस्था की सामान्य समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं तथा गर्भस्थ शिशु स्वस्थ होता है। गर्भस्थ शिशु के जन्म के उपरान्त नवजात शिशु का मुख्य आहार माता का दूध ही होता है। अतः स्तनपान कराने के लिए भी माता को स्वयं पौष्टिक आहार ग्रहण करना अनिवार्य होता है। जन्म के समय एक सामान्य शिशु, जिसका वजन 3.2 किग्रा हो, के शरीर में 500 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम कैल्सियम, 14 ग्राम फॉस्फेट, 0•4 ग्राम आयरन तथा आवश्यक विटामिन भी संचित होते हैं। ये सब पोषक तत्त्व वह माता के शरीर से ही ग्रहण करता है।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि गर्भावस्था में माता एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार आवश्यक होता है।

गर्भवती के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार (Necessary Nutritious Food for Pregnant Woman) –

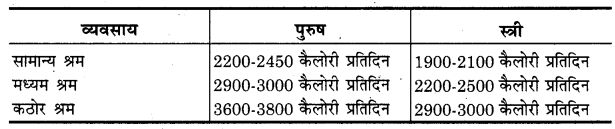

1. ऊर्जा – गर्भावस्था में स्त्री को सामान्य से कुछ अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण गर्भावस्था में स्त्री का वजन बढ़ जाना तथा चयापचय की दर बढ़ जाना होता है। ICMR ने सुझाव दिया है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन लगभग 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यक होती है। दूध पिलाने वाली महिला को ऊर्जा की आवश्यकता सामान्य से कुछ अधिक ही होती है। इस अवस्था में सामान्य से 700 कैलोरी ऊर्जा अधिक लेनी चाहिए।

2. प्रोटीन – विशेषज्ञों का विचार है कि गर्भावस्था में महिला को सामान्य से 10 ग्राम अधिक प्रोटीन प्रतिदिन ग्रहण करनी चाहिए। प्रोटीन की यह अधिक मात्रा गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में कुछ टूट-फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की अधिक मात्रा लेनी पड़ती है। गर्भावस्था के अन्तिम छह माह में प्रोटीन की अधिक मात्रा अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। प्रोटीन की अधिक मात्रा ग्रहण करने के लिए गर्भवती के आहार में दूध, पनीर, मांस, मछली, अण्डा, दालें और हरी सब्जियाँ तथा सूखे मेवे तथा फलों की मात्रा सामान्य से कुछ अधिक कर देनी चाहिए।

3. कैल्सियम – गर्भावस्था में स्त्री के आहार में कैल्सियम की मात्रा भी साधारण अवस्था से अधिक होनी चाहिए। यह अतिरिक्त कैल्सियम गर्भस्थ शिशु के शरीर की अस्थियों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। गर्भस्थ शिशु जन्म से पूर्व लगभग 30 ग्राम कैल्सियम अपने शरीर में संचित कर लेता है। यदि गर्भावस्था में स्त्री के आहार में कैल्सियम की अतिरिक्त मात्रा नहीं होती तो उस स्थिति में गर्भस्थ भ्रूण अपनी आवश्यकता के लिए माता के शरीर से कैल्सियम लेता है। इससे माता की हड्डियाँ एवं दाँत कमजोर हो जाते हैं। यदि गर्भावस्था में स्त्री कैल्सियम की पर्याप्त मात्रा ग्रहण करती रहती है तो जन्म लेने वाले शिशु को दाँत निकलते समय अधिक कष्ट नहीं होता। विशेषज्ञों का विचार है कि गर्भवती के दैनिक आहार में सामान्य से 500 से 600 मिली ग्राम तक कैल्सियम की अधिक मात्रा होनी चाहिए। कैल्सियम की यह अतिरिक्त मात्रा ग्रहण करने के लिए गर्भवती के आहार में अण्डा, दूध, मछली, पनीर, सेम, फूलगोभी, शलजम, गाजर, चुकन्दर, हरी सब्जियों, बादाम आदि की अधिक मात्रा का समावेश होना चाहिए।

4. आयरन – गर्भावस्था में आयरन या लौह तत्त्व की सामान्य से अधिक मात्रा आवश्यक होती है। यदि आयरन की यह अतिरिक्त मात्रा ग्रहण न की जाए तो गर्भावस्था में महिलाओं को प्रायः रक्त-अल्पता की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। गर्भस्थ भ्रूण के विकास के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का सुझाव है कि गर्भावस्था में प्रतिदिन स्त्री को सामान्य से 10 मिग्रा अधिक आयरन ग्रहण करना चाहिए। गर्भावस्था के अन्तिम तीन माह में आयरन की यह आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव की जाती है। आयरन की अतिरिक्त मात्रा ग्रहण करने के लिए गर्भवती स्त्री के आहार में हरी सब्जियों, टमाटर, आँवला, अण्डा, सेब, केला तथा नारंगी आदि का समावेश होना चाहिए।

5. विटामिन ‘A’ – ऐसा विश्वास है कि गर्भावस्था में स्त्री को सामान्य से अधिक मात्रा में विटामिन ‘A’ की आवश्यकता होती है। इस विटामिन की आवश्यकता शारीरिक वृद्धि तथा शारीरिक क्रियाओं को. नियमित रखने के लिए होती है। सामान्य रूप से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीनयुक्त आहार ग्रहण करने से विटामिन ‘A’ की आवश्यकता पूरी हो जाती है।

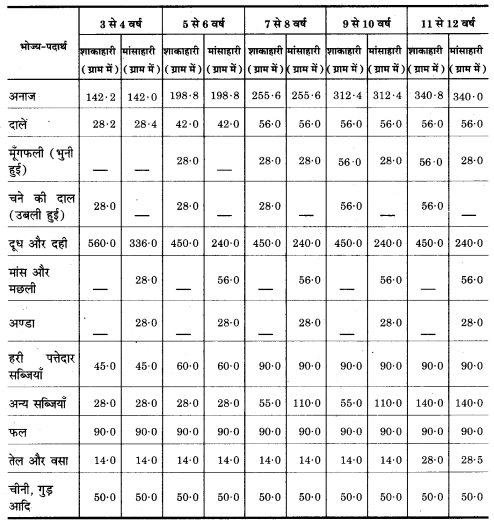

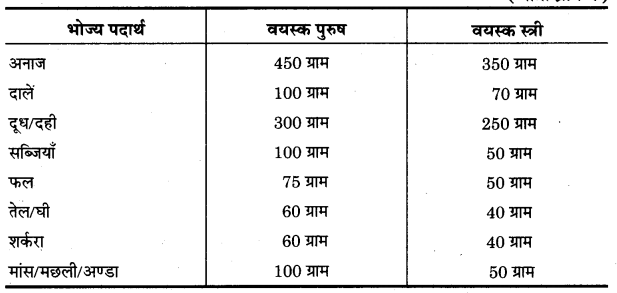

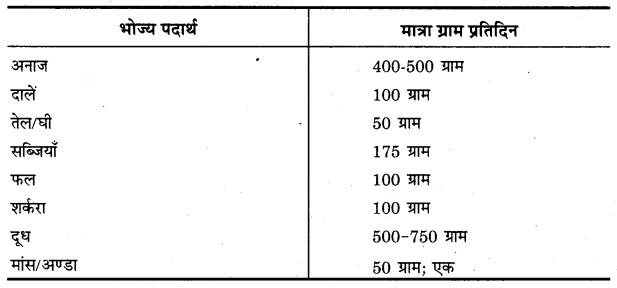

भिन्न-भिन्न क्रियाशीलता वाली गर्भवती स्त्रियों के लिए

आवश्यक पौष्टिक तत्त्व

6. विटामिन ‘D’ – गर्भावस्था में स्त्री के लिए विटामिन ‘D’ का भी विशेष महत्त्व होता है। इस अवस्था में स्त्री के आहार में विटामिन ‘D’ की प्रचुर मात्रा का समावेश होना चाहिए। विटामिन ‘D’ कैल्सियम तथा फॉस्फोरस के साथ मिलकर दाँतों व अस्थियों को दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होता है। यदि किसी कारणवश गर्भवती स्त्री को विटामिन ‘D’ की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती तो इसका प्रतिकूल प्रभाव स्त्री तथा भावी सन्तान दोनों पर ही पड़ता है। विटामिन ‘D’ की समुचित प्राप्ति के लिए गर्भवती स्त्री के आहार में दूध, मक्खन, अण्डे की जर्दी तथा मछली के तेल का समावेश होना चाहिए। सूर्य की किरणों से भी शरीर में विटामिन ‘D’ का निर्माण होता है।

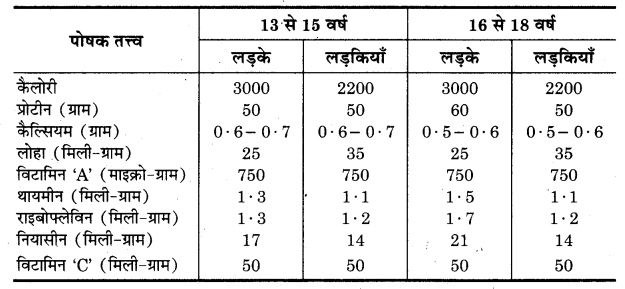

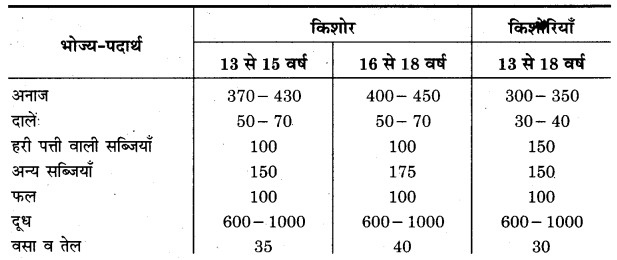

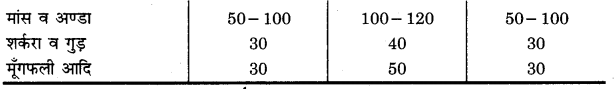

7. अन्य विटामिन – ICMR के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गर्भवती महिला को सामान्य से कुछ अधिक मात्रा में विटामिन्स; जैसे 0.2 मिग्रा थायमिन, 0.2 मिग्रा राइबोफ्लेविन, 0.2 मिग्रा निकोटिनिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुछ मात्रा में फोलिक एसिड तथा विटामिन B12 भी अधिक दिया जाना चाहिए। – उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि गर्भावस्था में स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य एवं शरीर के सुचारु विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं सन्तुलित आहार दिया जाना अनिवार्य होता है। वास्तव में गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य भी माता के आहार पर निर्भर करता है। गर्भावस्था में आवश्यक तत्त्वों की मात्रा उपर्युक्त तालिका द्वारा दर्शायी गई है।

प्रश्न 4.

“गर्भावस्था में माता की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का गर्भस्थ शिशु के विकास पर प्रभाव पड़ता है।” इस कथन की पुष्टि विस्तारपूर्वक कीजिए।

उत्तर:

भ्रूण का निर्माण पिता के शुक्राणु तथा माता के अण्डाणु (ovum) के संयोग से होता है, परन्तु भ्रूण का विकास एवं पोषण केवल माता के शरीर से प्राप्त होने वाले तत्त्वों से ही होता है। गर्भस्थ शिशु का विकास पूर्ण रूप से माता के शरीर पर ही निर्भर रहता है। इस स्थिति में गर्भस्थ शिशु का विकास माता की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था पर निर्भर रहना नितान्त स्वाभाविक है।

माता की शारीरिक अवस्था का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव (Effect of Mother’s Physical State on the Child in Womb) –

गर्भस्थ शिशु के शरीर का विकास माता के शरीर से प्राप्त तत्त्वों द्वारा ही होता है। इस स्थिति में यदि माता की शारीरिक अवस्था सामान्य नहीं है तो गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्त्व प्राप्त नहीं हो पाते तथा गर्भस्थ शिशु दुर्बल एवं अभावग्रस्त रह जाता है। उसकी मांसपेशियों तथा हड्डियों का समुचित विकास नहीं हो पाता। यदि माता के शरीर में कैल्सियम, फॉस्फोरस आदि खनिजों की न्यूनता हो तो निश्चित रूप से गर्भस्थ शिशु की अस्थियों का सामान्य विकास नहीं हो पाता। इसी प्रकार गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए प्रोटीन की भी पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है।

प्रोटीन की यह मात्रा प्राप्त करने के लिए माता की शारीरिक अवस्था अच्छी होनी आवश्यक है। माता के शरीर में प्रोटीन की कमी होने की दशा में गर्भस्थ शिशु भी प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो सकता है। पोषक तत्त्व प्रदान करने के अतिरिक्त एक अन्य रूप में भी गर्भावस्था में माता की शारीरिक अवस्था गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य एवं विकास को प्रभावित करती है। यदि गर्भावस्था में माता किसी गम्भीर संक्रामक रोग की शिकार हो तो निश्चित रूप से रोग का संक्रमण गर्भस्थ शिशु में भी पहुँच जाता है। गर्भस्थ शिशु द्वारा अर्जित किया जाने वाला संक्रमण अत्यधिक गम्भीर होता है तथा इसका गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था में यदि माता एड्स, सिफलिस या टी०बी० जैसे किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो तो निश्चित रूप से गर्भस्थ शिशु भी सम्बन्धित रोग का शिकार हो जाता है।

माता की मानसिक अवस्था का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव (Effect of Mother’s Mental State on the Child in Womb) –

शारीरिक अवस्था के अतिरिक्त, गर्भावस्था में माता की मानसिक अवस्था भी गर्भस्थ शिश के विकास को प्रभावित करती है। यदि गर्भावस्था में माता भय, चिन्ता अथवा क्रोध जैसे प्रबल संवेगों से ग्रस्त रहती है तो निश्चित रूप से गर्भस्थ शिशु के मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु जन्म लेने के उपरान्त प्रायः संवेगात्मक अस्थिरता का शिकार रहा करता है। वास्तव में यदि गर्भावस्था में माता की मानसिक अवस्था सामान्य नहीं होती तो उसकी विभिन्न अन्तःस्रावी ग्रन्थियों का स्राव भी असन्तुलित हो जाता है। इसका प्रभाव रक्त के माध्यम से गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि गर्भावस्था में माता की मानसिक व मनोवैज्ञानिक अवस्था का प्रभाव जन्म लेने वाले शिशु के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं विकास पर पड़ता है।

उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि गर्भावस्था में माता की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के विकास पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। गर्भावस्था में स्त्री को अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हर प्रकार के संक्रमण से बचना चाहिए और यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो भी जाए तो उसका तुरन्त उपचार करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के सुचारु विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्सियम, आयरन तथा विटामिन्स की अतिरिक्त मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। इसके साथ-साथ गर्भावस्था में माता को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए तथा संवेगात्मक उत्तेजनाओं से बचना चाहिए। उसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचारों का मनन करना चाहिए। इन समस्त गतिविधियों का अनुकूल प्रभाव गर्भस्थ शिशु के विकास पर पड़ता है।

UP Board Class 11 Home Science Chapter 22 लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण से क्या आशय है?

उत्तर:

मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण का अर्थ मातृत्व का हमारे समाज के लिए सर्वाधिक महत्त्व है। इसीलिए मातृत्व से सम्बन्धित बहुपक्षीय ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन किया जाने लगा है। मातृत्व सम्बन्धी इस ज्ञान का अध्ययन ‘मातृ-कला’ (mother craft) के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ‘मातृ-कला’ वह विषय-क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत मातृत्व सम्बन्धी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है।

मातृत्व के साथ अनिवार्य रूप से शिशु का जन्म भी सम्बद्ध होता है। शिशु के जन्म तथा जन्म के उपरान्त उसके उचित पालन-पोषण का विशेष महत्त्व होता है। शिशु के पालन-पोषण पर ही उसका भविष्य निर्भर करता है। शिशु के व्यवस्थित पालन-पोषण सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन ‘शिश-कल्याण’ के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार ‘शिशु-कल्याण’ वह विषय-क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत शिशु के जन्म एवं उसके पालन-पोषण सम्बन्धी नियमों आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है।

उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि ‘मातृ-कला’ तथा ‘शिशु-कल्याण’ दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। इसीलिए इन दोनों विषय-क्षेत्रों का एक साथ ही अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 2.

मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण के अध्ययन-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण का अध्ययन-क्षेत्र –

मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण का अध्ययन-क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। संक्षेप में मातृ-कला तथा शिशु-कल्याण के अध्ययन-क्षेत्र का विवरण निम्नवर्णित है –

- मातृत्व के अर्थ एवं विभिन्न पक्षों का अध्ययन।

- गर्भावस्था से सम्बन्धित समस्त तथ्यों का अध्ययन।

- परिवार नियोजन तथा परिवार-कल्याण सम्बन्धी अध्ययन।

- प्रसूता एवं नवजात शिशु का अध्ययन।

- बाल्यावस्था तक क्रमिक रूप से होने वाले विकास का अध्ययन।

- शिशु के स्वास्थ्य का बहुपक्षीय अध्ययन।

- व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों एवं व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन।

प्रश्न 3.

मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण के महत्त्व का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण का महत्त्व –

गृहविज्ञान के अन्तर्गत “मातृ-कला’ एवं ‘शिशु-कल्याण’ नामक विषय-क्षेत्र का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इस विषय के अध्ययन-क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह एक विस्तृत विषय-क्षेत्र है तथा इसका सम्बन्ध माता, शिशु तथा इन दोनों के आपसी सम्बन्धों के प्राय: सभी पक्षों से है। मातृ-कला एवं शिशु-कल्याण एक व्यावहारिक एवं उपयोगी विषय है। यह कोई सैद्धान्तिक महत्त्व का विषय नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध दैनिक जीवन से है। प्रत्येक युवती भावी माँ होती है।

स्त्री ही चूँकि माँ बनती है। अत: उसके लिए ‘मातृ-कला’ एवं ‘शिशु-कल्याण’ सम्बन्धी ज्ञान परम आवश्यक है। इस ज्ञान से जहाँ एक ओर स्त्रियों का अपना जीवन सरल एवं विभिन्न समस्याओं से मुक्त होता है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के उत्तम पालन-पोषण में सहायता प्राप्त होती है। इस विषय के उचित ज्ञान के अभाव में अनेक प्रकार के भ्रम एवं समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। इसीलिए आधुनिक युग में प्रत्येक बालिका, युवती एवं गृहिणी के लिए ‘मातृ-कला’ एवं ‘शिशु-कल्याण’ सम्बन्धी अध्ययन एवं ज्ञान आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

प्रश्न 4.

मातृत्व से पहले महिला को मानसिक रूप से तैयार क्यों होना चाहिए?

उत्तर:

मातृत्व से पहले मानसिक तैयारी मातृत्व एक शारीरिक एवं जैविक प्रक्रिया है तथा इसके लिए महिला को शारीरिक रूप से परिपक्व होना अनिवार्य है, परन्तु इसके साथ-ही-साथ मातृत्व से पहले महिला को मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। वास्तव में मातृत्व एक गम्भीर विषय है तथा इसके साथ अनेक दायित्व तथा कार्य सम्बद्ध हैं। जन्म लेने वाले शिशु के उचित पालन-पोषण एवं विकास का दायित्व माता पर होता है। मातृत्व से परिवार का विस्तार होता है। परिवार पर आर्थिक जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तथा माता-पिता की अपनी दैनिक दिनचर्या में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। विश्राम एवं मनोरंजन आदि में भी कटौती करनी पड़ती है; अत: इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही महिला को मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार होना चाहिए।

प्रश्न 5.

गर्भवती स्त्री की देखभाल करना क्यों आवश्यक है? गर्भवती स्त्री की देखभाल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर:

गर्भवती स्त्री की देखभाल –

गर्भावस्था महिला के जीवन में विशेष महत्त्व की अवस्था या काल होता है। गर्भावस्था में महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ गर्भस्थ शिशु के सुचारु विकास तथा उसके भावी जीवन एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर व्यापक देखभाल की आवश्यकता होती है। वास्तव में गर्भस्थ शिशु हर प्रकार से माँ पर निर्भर करता है तथा उससे घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होता है। गर्भवती स्त्री की आवश्यक देखभाल के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है –

- व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना

- स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान रखना

- सन्तुलित एवं आवश्यक आहार की व्यवस्था करना

- चिकित्सक से नियमित रूप से जाँच करवाना।

प्रश्न 6.

गर्भावस्था में स्त्री के आहार-नियोजन के लिए ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

गर्भावस्था में आहार-नियोजन के लिए

ध्यान रखने योग्य बातें –

एक गर्भवती स्त्री के लिए आहार-नियोजन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए –

- यह एक ज्ञात तथ्य है कि गर्भावस्था में स्त्री को साधारण अवस्था की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की इस अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए गर्भवती के आहार में अधिक कार्बोज का समावेश नहीं होना चाहिए बल्कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। इससे मोटापा नहीं बढ़ता।

- गर्भावस्था में स्त्री को सदैव बिना छने हुए अर्थात् चोकरयुक्त आटे को ही रोटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कब्ज से बचने में सहायता मिलती है तथा विटामिन्स भी प्राप्त होते हैं।

- गर्भवती स्त्री के आहार में जहाँ तक सम्भव हो अधिक तली हुई तथा मिर्च मसालेदार खाद्य सामग्री का समावेश नहीं होना चाहिए।

- गर्भवती स्त्री को सदैव ताजा तथा सफाई से पकाया हुआ आहार ग्रहण करना चाहिए। बासी तथा देर से रखा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए।

- जहाँ तक सम्भव हो सके गर्भवती स्त्री के दैनिक आहार में दूध एवं दूध से बने पदार्थों का समावेश अवश्य ही होना चाहिए।

- भोजन के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए आहार के मीनू में परिवर्तन करते रहना चाहिए।

- जहाँ तक सम्भव हो दैनिक आहार में मौसम के फलों का समावेश अवश्य होना चाहिए। ताजे फलों के अतिरिक्त मेवे आदि भी लिए जा सकते हैं।

- गर्भवती स्त्री के आहार को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि खाद्य सामग्री के पौष्टिक तत्त्व नष्ट न हों। इसके लिए सब्जियों को या तो छीलें ही नहीं और यदि छीलना अनिवार्य हो तो पतला छिलका ही उतारें। काटने से पहले सब्जी को धोएँ, काटकर न धोएँ। चावलों को अधिक न धोएँ तथा चावलों के माँड को अलग न करें। इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री को अधिक तले या भूने नहीं। इससे पौष्टिक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।

- यदि सामान्य आहार से सभी विटामिन एवं खनिज समुचित मात्रा में उपलब्ध न हों तो इनकी पूर्ति के लिए अलग से गोलियाँ ली जानी चाहिए।

- यदि वमन की शिकायत न हो तो गर्भवती स्त्री को काफी मात्रा में पानी भी अवश्य पीना चाहिए।

- रात का भोजन सोने के दो घण्टे पूर्व अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भोजन ग्रहण करते समय गर्भवती स्त्री अपने आपको हर प्रकार की चिन्ता से मुक्त रखे।

प्रश्न 7.

गर्भावस्था में स्त्री के सामान्य कार्य-कलापों तथा विश्राम की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

गर्भावस्था में सामान्य कार्य-कलाप तथा विश्राम –

गर्भावस्था सामान्य अवस्था से भिन्न अवस्था है, परन्तु इस अवस्था में भी शरीर की समस्त क्रियाएँ सामान्य रूप से होती हैं। अत: जहाँ तक सम्भव हो महिला को अपनी दिनचर्या सामान्य ही रखनी चाहिए; अर्थात् परिश्रम, व्यायाम तथा विश्राम नियमित रूप से करने चाहिए। केवल विश्राम ही करना उचित नहीं है। स्त्री को अपने घरेलू दैनिक कार्य सामान्य रूप से करते रहना चाहिए।

गर्भवती को उन कार्यों से बचना चाहिए, जिनमें अधिक परिश्रम और शक्ति लगे। रात में पूर्ण विश्राम करना चाहिए। कम-से-कम आठ घण्टे अवश्य सोना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि सम्भव हो तो दिन में भी, भोजन ग्रहण करने के बाद एक-दो घण्टे या तो सो जाए अन्यथा आराम से लेटना चाहिए। गर्भवती स्त्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह निरन्तर लम्बी अवधि तक कार्य में न लगी रहे। कार्य के बीच-बीच में अल्पकालीन विश्राम करना भी लाभप्रद होता है। किसी भी स्थिति में अधिक थकान नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 8.

स्पष्ट कीजिए कि गर्भावस्था में शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

उत्तर:

गर्भावस्था में शारीरिक स्वच्छता –

गर्भावस्था में स्त्री को हर प्रकार की शारीरिक स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसे नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। सामान्य रूप से गुनगुने पानी से ही स्नान करना चाहिए। गर्भावस्था में दाँतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्सियम की अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। गर्भावस्था में आँतों की सफाई का भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। कब्ज से बचना चाहिए, परन्तु जुलाब की कोई तेज दवा नहीं लेनी चाहिए। गर्भावस्था में स्त्री को अपने स्तनों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि गर्भावस्था में स्तनों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती तो इस बात की आशंका रहती है कि कहीं स्तन-मुख के दुग्ध निकालने वाले छिद्र बन्द न हो जाएँ। गर्भावस्था में अधिक कसी हुई चोली भी नहीं पहननी चाहिए। गर्भावस्था में स्त्री को अपनी वेशभूषा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे साफ-सुथरे तथा ढीले-ढाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। गर्भवती को ऊँची एड़ी वाले सैण्डिल नहीं पहनने चाहिए।

प्रश्न 9.

गर्भावस्था में किए जाने वाले व्यायाम का सामान्य परिचय दीजिए।

उत्तर:

गर्भावस्था में व्यायाम हल्का व्यायाम गर्भिणी स्त्री के लिए विशेष लाभदायक है। बहत-सी स्त्रियाँ गर्भवती होने पर काम छोड़कर आलसी हो जाती हैं, यह गलत है। काम करते रहने से मांसपेशियाँ मजबूत रहती हैं और प्रसव के समय कष्ट नहीं होता है। हाँ, गर्भिणी स्त्री को भारी चीज नहीं उठानी चाहिए। घरेलू काम करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है, तथापि यहाँ व्यायाम सम्बन्धी कुछ ऐसी क्रियाएँ बताई जा रही हैं जो गर्भावस्था में लाभप्रद हैं –

- पाँव अलग करके खड़ा होना चाहिए और हाथों को कमर पर रखना चाहिए। कमर से शरीर को एक ओर फिर दूसरी ओर झुकाना चाहिए। सिर को सीधा रखना चाहिए और लम्बी साँस खींचनी चाहिए।

- पाँव लम्बे करके और हाथों को कमर पर रखकर जमीन पर बैठना चाहिए। कन्धों को धीरे-धीरे पीछे गिराना चाहिए।

- हाथों को साइड में रखकर पीठ के बल लेटना चाहिए। फिर दोनों पैरों को धीरे-धीरे बिना अधिक जोर दिए, जितना ऊँचा हो सके उठाना चाहिए।

- व्यायाम करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। आरम्भ में प्रत्येक व्यायाम को तीन बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्यायाम इतना करना चाहिए कि अधिक थकावट न हो। व्यायाम करते समय लम्बी साँस अवश्य लेनी चाहिए।

प्रश्न 10.

गर्भवती महिला के स्वास्थ्य से गर्भस्थ शिशु का क्या सम्बन्ध है?

उत्तर:

गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का गर्भस्थ शिशु से सम्बन्ध –

गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में गर्भस्थ शिशु माँ के शरीर से सम्बद्ध होता है। उसका पोषण एवं विकास माँ के शरीर के माध्यम से ही होता है। इस स्थिति में यदि माँ स्वस्थ है तो गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है एवं उसका विकास भी सामान्य होता है। इसके विपरीत यदि माँ का स्वास्थ्य सामान्य नहीं है अर्थात् वह किसी अभावजनित रोग से पीड़ित है अथवा किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो उस स्थिति में गर्भस्थ शिशु के विकास एवं स्वास्थ्य के विकृत होने की बहुत अधिक आशंका रहती है। उदाहरण के लिए यदि कोई महिला तपेदिक या एड्स आदि रोगों से ग्रस्त है तो गर्भस्थ शिशु भी संक्रमित हो सकता है। इसी प्रकार गर्भवती महिला के संवेगात्मक असन्तुलन का प्रतिकूल प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर पड़ सकता है।

प्रश्न 11.

गर्भवती स्त्री को यात्रा में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

उत्तर:

गर्भवती स्त्री द्वारा यात्रा के समय सावधानियाँ –

गर्भावस्था में यदि कोई विशेष कष्ट या समस्या न हो तो छोटी यात्रा करने में किसी प्रकार का डर या कष्ट नहीं होता, परन्तु यदि महिला लम्बी रेल या हवाई यात्रा करने की योजना बनाए तो उसे सर्वप्रथम अपनी महिला चिकित्सक से पूरी जाँच करवाकर परामर्श लेना अनिवार्य होता है। यदि चिकित्सक अनुमति दे देती है तो गर्भवती महिला सावधानीपूर्वक यात्रा कर सकती है। गर्भावस्था में यात्रा तभी करनी चाहिए जब रेल में सीट रिजर्व हो और लेटने की सुविधा उपलब्ध हो। लम्बी यात्रा करते समय महिला को ढीले-ढाले वस्त्र धारण करने चाहिए तथा ऊँची एड़ी की सैण्डिल या चप्पल बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। यात्रा के दौरान अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि महिला को वमन की शिकायत हो तो उसकी भी समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि निरन्तर लम्बे समय तक पैर लटकाकर न बैठे। इससे टाँगों में सूजन आ सकती है। यदि चिकित्सक द्वारा कुछ औषधियों के सेवन का परामर्श दिया गया हो तो उन्हें अपने साथ अवश्य रखें तथा ठीक समय पर उनका सेवन करती रहें। यात्रा के दौरान प्रसन्नचित्त रहें, किसी प्रकार का तनाव न लें।

UP Board Class 11 Home Science Chapter 22 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

‘मातृ-कला’ से क्या आशय है?

उत्तर:

‘मातृ-कला’ वह विषय-क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत मातृत्व सम्बन्धी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 2.

‘शिशु-कल्याण’ से क्या आशय है?

उत्तर:

‘शिशु-कल्याण’ वह विषय-क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत शिशु के जन्म एवं उसके पालन-पोषण सम्बन्धी नियमों आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 3.

गर्भावस्था के चार सामान्य कष्टों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- जी मिचलाना

- वमन होना

- कलेजे में जलन तथा

- कब्ज की शिकायत।

प्रश्न 4.

गर्भावस्था में स्त्री को अतिरिक्त आहार की आवश्यकता क्यों होती है?

अथवा

गर्भावस्था में पोषक तत्त्वों की माँग क्यों बढ़ जाती है?

उत्तर:

गर्भस्थ शिशु की आहार सम्बन्धी आवश्यकता स्त्री के शरीर से ही पूर्ण होती है, इस कारण से गर्भावस्था में स्त्री को अतिरिक्त आहार एवं पोषक तत्त्वों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 5.

गर्भवती स्त्री का क्या आहार होना चाहिए?

उत्तर:

गर्भवती स्त्री को पौष्टिक, सन्तुलित तथा सुरुचिकर आहार ग्रहण करना चाहिए। उसके आहार में प्रोटीन, लौह-खनिज, कैल्सियम तथा विटामिनों की मात्रा सामान्य से अधिक होनी चाहिए।

प्रश्न 6.

गर्भावस्था में स्त्री को किन खनिज लवणों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है?

उत्तर:

गर्भावस्था में स्त्री को कैल्सियम तथा आयरन नामक खनिज लवणों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 7.

कैल्सियम गर्भिणी के लिए क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

गर्भस्थ शिशु की हड्डियों के विकास के लिए गर्भिणी के आहार में कैल्सियम की अधिक मात्रा का समावेश होना चाहिए। यदि गर्भिणी स्त्री के आहार में कैल्सियम की पर्याप्त मात्रा नहीं होती तो गर्भिणी की हड्डियाँ तथा दाँत कमजोर हो जाते हैं।

प्रश्न 8.

रक्ताल्पता से आप क्या समझती हैं?

उत्तर:

रक्ताल्पता का शाब्दिक अर्थ है-रक्त की कमी होना परन्तु वास्तव में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाना ही रक्ताल्पता है। गर्भावस्था में प्राय: यह समस्या उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्न 9.

गर्भावस्था में स्त्री को दैनिक घरेलू कार्य करने चाहिए या छोड़ देने चाहिए?

उत्तर:

गर्भावस्था में स्त्री को समस्त दैनिक घरेलू कार्य करते रहना चाहिए परन्तु अधिक परिश्रम तथा भारी वजन उठाने के कार्यों से बचना चाहिए।

प्रश्न 10.

गर्भावस्था में स्त्री को अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे सामान्य रखना चाहिए?

उत्तर:

गर्भावस्था में स्त्री को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए तथा संवेगात्मक उत्तेजनाओं से बचना चाहिए। उसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचारों का मनन करना चाहिए।

प्रश्न 11.

प्रत्याशित माता को कौन-कौन से टीके लगाए जाते हैं?

उत्तर:

प्रत्याशित माता को सामान्य रूप से टिटेनस से बचाव का टीका लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर आयरन तथा विटामिन के टीके भी लगाए जाते हैं। अन्य किसी संक्रमण की आशंका होने पर सम्बन्धित टीके लगाए जाते हैं।

UP Board Class 11 Home Science Chapter 22 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. विद्यालय में पढ़ने वाली युवतियों के लिए ‘मातृ-कला’ एवं ‘शिशु-कल्याण’ का अध्ययन –

(क) अनावश्यक है

(ख) आवश्यक एवं लाभकारी है

(ग) ऐच्छिक होना चाहिए

(घ) व्यर्थ है।

उत्तर:

(ख) आवश्यक एवं लाभकारी है।

2. गर्भधारण करने के प्रारम्भिक लक्षण हैं –

(क) मासिक धर्म बन्द होना

(ख) जी का बार-बार मिचलाना

(ग) सुस्त रहना तथा नींद अधिक आना

(घ) उपर्युक्त सभी लक्षण।

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी लक्षण।

3. गर्भावस्था में सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार आवश्यक होता है –

(क) स्त्री को प्रसन्न करने के लिए

(ख) शिशु को सुन्दर बनाने के लिए

(ग) माता एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए

(घ) अनावश्यक होता है।

उत्तर:

(ग) माता एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए।

4. ‘मातृ-कला’ एवं ‘शिशु-कल्याण’ के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है –

(क) गर्भावस्था से सम्बन्धित समस्त तथ्यों का

(ख) प्रसूता एवं नवजात शिशु का

(ग) बाल्यावस्था तक क्रमिक रूप.से होने वाले विकास का

(घ) उपर्युक्त सभी तथ्यों का।

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी तथ्यों का।

5. गर्भावस्था में ध्यान रखना चाहिए –

(क) सन्तुलित आहार का –

(ख) समुचित विश्राम का

(ग) शारीरिक स्वच्छता का

(घ) उपर्युक्त सभी का।

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी का।

6. गर्भावस्था में धूम्रपान से –

(क) माँ का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है

(ख) गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ग) कोई प्रभाव नहीं पड़ता

(घ) माँ एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

उत्तर:

(घ) माँ एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

7. गर्भवती महिला को –

(क) असन्तुलित आहार लेना चाहिए

(ख) कम आहार लेना चाहिए

(ग) केवल फल लेना चाहिए

(घ) दोगुना आहार लेना चाहिए।

उत्तर:

(घ) दोगुना आहार लेना चाहिए।

8. गर्भावस्था में महिला को मिलना चाहिए –

(क) केवल फल

(ख) केवल दूध

(ग) सन्तुलित आहार

(घ) जो भी उपलब्ध हो।

उत्तर:

(ग) सन्तुलित आहार।

9. उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है –

(क) मक्खन

(ख) मिठाई

(ग) सन्तुलित आहार

(घ) मनपसन्द व्यंजन।

उत्तर:

(ग) सन्तुलित आहार।