UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 11 Paths to Modernisation (आधुनिकीकरण के रास्ते)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 History . Here we given UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 11 Paths to Modernisation

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

संक्षेप में उत्तर दीजिए

प्रश्न 1.

मेजी पुनस्र्थापना से पहले की वे अहम घटनाएँ क्या थीं, जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को सम्भव किया?

उत्तर :

जापान में शोगुनों को तोकुगावा शासन प्रणाली के पूर्व समस्त राजसत्ता जापान के सम्राटों के हाथों में केन्द्रित थी। बाद में शोगुनों की शक्ति बढ़ जाने के कारण जापान में दोहरा शासन स्थापित हो गया। अब वास्तविक शक्ति शोगुनों के हाथों में में आ गई थी और वे सम्राट के नाम पर राज्य के समस्त कार्यों को संचालन करते थे परन्तु 250 वर्ष के दीर्घकालीन इस शासनतन्त्र में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे।

1. जापान की पृथक्ता का प्रभाव :

विदेशियों की शक्ति के समक्ष जापानी शासन को झुकना | पड़ा था और उसे अपने द्वार विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े थे, इस कारण अब शोगुन सत्ता तथा जापानी सरकार के लिए एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई। जापान का प्रभावशाली तथा समुराई वर्ग दो गुटों में विभाजित हो गया। 1858 से 1868 ई० के दस वर्षों में एक ओर तो विदेशी विरोध की भावनाओं ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि जापानी सरकार के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना असम्भव हो गया और दूसरी ओर उसे विदेशियों के क्रोध का भय लगने लगा था। शोगुनों की शक्ति निरन्तर कम होती जा रही थी और सम्राट की शक्ति को महत्त्व मिलने लगा था।

जापान की पृथक्ता की नीति के प्रणेता शोगुन ही थे किन्तु 250 वर्षों से लागु रहने के कारण यह नीति बन गई थी। 1845 ई० में नए जापानी सम्राट कोमई ने पृथक्ता की नीति को मान्यता भी प्रदान कर दी थी लेकिन जब शोगुन ने पेरी तथा हैरिस से सन्धि की तो क्योटो में स्थित सम्राट और उसके दरबारियों ने इस नीति की कटु आलोचना की किन्तु विदेशी शक्ति के सामने शोगुन विवश थे और उसने विदेशियों के लिए जापान के द्वार खोलकर सम्राट लथा सामन्तों का विरोध सहने का निश्चय कर लिया। विदेशियों के लिए देश के द्वार खुलते ही दोहरी शासन प्रणाली के दोष स्पष्ट होने लगे।

विदेशी शक्तियाँ शोगुन को ही जापान का सर्वोच्च शासक समझती थीं लेकिन जब विदेशियों तथा शोगुन शासक के मध्य कठिन प्रश्न उत्पन्न हो गए तब शोगुन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इन प्रश्नों पर निर्णय लेने से पहले क्योतो में सम्राट से अनुमति लेनी आवश्यक है। विदेशी सोचते थे कि शोगुन का यह तर्क उनको धोखा देने या टाल-मटोल करने के लिए था। दूसरी ओर, जेब प्रश्नों को क्योटों में सम्राट का निर्णय जानने के लिए भेजा जाता तो जापानी जनता यह समझने लगी। कि सम्राट के वास्तविक अधिकारों का प्रयोग शोगुन करते हैं। सदियों बाद जटिल तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय के लिए जाना शोगुनों की दुर्बलता का प्रतीक था।

यदि शोगुन ने विदेशियों से सन्धि करने से पहले सम्राट का ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर विश्वास प्राप्त कर लिया होता तो शोगुनों की सत्ता समाप्त न होती। यथार्थ में शोगुन इतने निर्बल और शक्तिहीन हो चुके थे। इसके साथ-साथ शोगुनों के दुर्भाग्य से क्योतो राजदरबार में जापान के पश्चिमी कुलीनों विशेषकर ‘सत्सुमा’ तथा ‘चीशू कुलों के नेताओं का भारी प्रभाव था जो तोकुगावा शोगुनों से। ईष्र्या रखते थे; अत: उनके लिए यह सुनहरा अवसर था। इसी समय जापान की आन्तरिक घटनाओं ने आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। शोगुन विरोधी सामन्तों तथा कुलों ने शोगुनों को अपमानित करने के विदेशी विरोध की भावनाओं को बड़ी तेजी से फैलाना शुरू कर दिया।

इसी बीच स्वयं तोकुगावा कुल में तात्कालिक शोगुन की मृत्यु के बाद नए उत्तराधिकारी के चुनाव तथा पृथक्ता की नीति का परित्याग करने के प्रश्नों पर आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया। आन्तरिक विद्रोह तथा विदेशी दबाव के कारण शोगुन शासक को उचित तथा अनुचित का ध्यान नहीं रहा और उसने तुष्टिकरण की नीति अपनानी प्रारम्भ कर दी। शोगुन शासन के विरोधी सामन्तों तथा कुलों के लोग विदेशी विरोध की भावनाओं के कारण अनेक स्थानों पर विदेशियों पर आक्रमण कर चुके थे; अत: जापानी इस हिंसा तथा प्रतिहिंसा के कारण शीघ्र ही विदेशी विरोध की नीति को छोड़ने के लिए बाध्य हुए।

2. शोगुन शासन प्रणाली का पतन :

तोकुगावा शोगुन की निर्बलता के कारण जापान की शासन-व्यवस्था अत्यन्त अस्त-व्यस्त हो गई थी। स्वामिभक्त सेवकों का अभाव, रिक्त राजकोष, दुर्बल रक्षा व्यवस्था आदि अनेक कारणों से शोगुन शासन व्यवस्था दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी और उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह जापान में विदेशियों के प्रवेश को रोक सके; अतः समय की धारा के सम्मुख शोगुनों को झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा और यह समर्पण ही अन्ततः शोगुन के पतन का मूल कारण बना। शोगुन शासन के पतन के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं

- आन्तरिक असन्तोष :

पश्चिमी राज्यों के जापान में प्रवेश के समय देश में चारों ओर आन्तरिक अव्यवस्था और असन्तोष फैला हुआ था। जापान के अनेक सामन्ती परिवार तोकुगावा शोगुन के परिवार के विरुद्ध हो गए थे। शोगुन ने अपने दण्डात्मक कार्यों से अन्य सामन्त परिवारों को कष्ट पहुँचाया। जापान के एक कानून ‘सान्किन कोताई’ के अनुसार सामन्तों से राजाज्ञा के बिना किले बनाने का अधिकार छीन लिया गया। साथ ही जहाज बनाने और सिक्के ढलवाने के अधिकार से भी उन्हें वंचित कर दिया। विवाह करने के लिए भी उन्हें शोगुन की पहले आज्ञी लेनी पड़ती थी। इन कारणों और कुछ अन्य कारणों से सामन्तों ने शोगुन शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। - कृषक वर्ग का असन्तोष :

जापान का कृषक वर्ग करों के अत्यधिक भार से दबे होने के कारण अपनी वर्तमान स्थिति से असन्तुष्ट था। सामन्ती व्यवस्था और करों के भार से उसकी दिशा निरन्तर गिरती जा रही थी। साथ-ही पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क के कारण उनमें जागरूकता आने लगी थी। अतः उन्होंने अनेक स्थानों पर विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। वे शोगुन शासन को उखाड़कर अपनी स्थिति को सुधारना चाहते थे। - अन्य सामन्तों द्वारा शोगुन शासन का विरोध :

पश्चिम के देशों के जापान में प्रवेश से उत्पन्न खतरे से मुक्ति पाने के लिए अन्य सामन्तों ने शोगुन शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। उनका विचार था कि जापान पर आने वाली सारी विपत्तियों का प्रमुख कारण शोगुन व्यवस्था की अदूरदर्शिता और दुर्बलता है; अत: इसका अन्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसी के कारण जापान की स्वतन्त्रता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। सामन्तों ने जनता को शोगुनों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। उनको विचार था कि यदि जनमत शोगुन के विरुद्ध हो जाएगा, तब उसका अंकुश अन्य सामन्तों पर ढीला पड़ जाएगा और वे शोगुन की शक्ति को समाप्त कर सकेंगे। - चोशू सामन्तों और शोगुन सामन्तों में संघर्ष :

चोशू सामन्तों के विदेशियों के प्रति विरोधी , दृष्टिकोण को देखते हुए शोगुन ने उनकी शक्ति को कुचलने का निश्चय किया और एक विशाल सेना की सहायता से उनके विद्रोह का अन्त कर दिया परन्तु सत्सुमा सामन्तों के आड़े आ जाने के कारण शोगुन को अपने रुख को बदलना पड़ा। फिर भी चोशू सामन्तों से यह शर्त रखी गई कि वह अपनी नवगठित सैनिक शक्ति को भंग कर देगा परन्तु जब इन सैनिक दस्तों को भंग करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया तथा राजधानी पर अधिकार कर चोशू में क्रान्ति को भड़का दिया। अतः शोगुन ने फिर से चोशू शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। परन्तु शोगुन पर विदेशी प्रभुत्व बढ़ जाने के कारण उसे किसी अन्य सामन्त का समर्थन प्राप्त नहीं था; अत: चोशू सामन्तों के साथ संघर्ष में शोगुन को पराजित होना पड़ा। 7 मार्च, 1866 ई० को विजयी चोशू और सत्सुमा के मध्य एक सन्धि हो गई जिसमें उन्होंने शोगुन शासन को नष्ट करने का निश्चय किया। एक महीने बाद पुत्रविहीन शोगुन की मृत्यु हो गई। तोकुगावा वंश की शाही मितो शाखा का एक बहुत योग्य व्यक्ति नया शोगुन बना। उधर 1867 ई० में विदेश विरोधी सम्राट की भी मृत्यु हो। गई और विगत शत्रुता और परम्पराओं से मुक्त नया सम्राट गद्दी पर बैठा। इस प्रकार वित्तीय समस्याओं से दुःखी, विदेशियों द्वारा प्रताड़ित, आन्तरिक विद्रोह तथा अशान्ति को रोकने में असमर्थ, राजकीय दरबार तथा सामन्तों के सहयोग और समर्थन से वंचित नए शोगुन ने 9 नवम्बर, 1867 ई० को त्याग-पत्र दे दिया। इस प्रकार 250 वर्ष पुराने शोगुन शासन को जापान में अन्त हो गया। - 3. मेजी पुनस्र्थापना :

1868 ई० में तोकुगावा शोगुनों के शासन का अन्त हो गया और केन्द्रीय शक्ति पुनः सम्राट के हाथों में आ गई। जापान के सम्राट मुत्सुहितो के शासन काल में यह क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ था। सम्राट मुत्सुहितो 1867 ई० में जापान के सिंहासन पर आसीन हुआ। सम्राट बनने पर उसने मेजी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ ‘प्रबुद्ध शासन’ है और वह इसी नाम से जापान के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ।

प्रश्न 2.

जापान के विकास के साथ-साथ वहाँ की रोजमर्रा की जिन्दगी में किस तरह बदलाव आए? चर्चा कीजिए।

उत्तर :

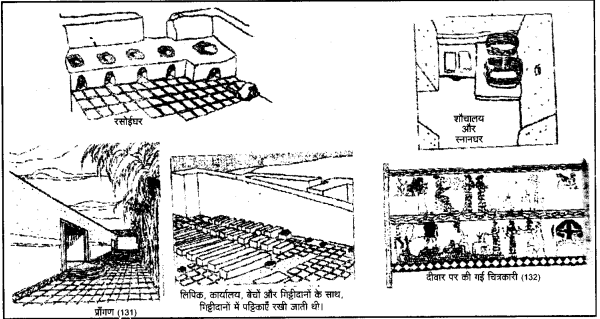

जापान के विकास के साथ-साथ वहाँ की प्रतिदिन की जिन्दगी में निम्नलिखित बदलाव आए

- 1870 के दशक में नवीन विद्यालयी व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के-लड़कियों के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य कर दिया गया।

- पाठ्यपुस्तकों में माता-पिता का सम्मान करने, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और अच्छे नागरिक बनने कीप्रेरणा दी गई।

- आधुनिक कारखानों में 50 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत थीं।

- जापान में इकाई परिवार की अवधारणा का विकास हुआ जिसमें पति-पत्नी और बच्चे होते थे।

- नए प्रकार के घर, रसोई के उपकरण और मनोरंजन के साधनों का विकास हुआ।

प्रश्न 3.

पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छींग राजवंश ने कैसे किया?

उत्तर :

पश्चिमी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए छींग राजवंश ने एक आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, नई सेना और शैक्षणिक व्यवस्था के निर्माण के लिए नीति बनाई। संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया। चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के प्रयास किए।

प्रश्न 4.

सन यात-सेन के तीन सिद्धान्त क्या थे?

उत्तर :

सन यात-सेन

सन यात-सेन जन्म से ही क्रान्तिकारी थे। उन्होंने मंचू सरकार को हटाकर चीन में गणतन्त्र की स्थापना की थी। वे लोकतन्त्र के समर्थक थे। यह सही है कि डॉ० सेन की राजनीतिक विचारधारा रूस के साम्यवादी दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थी और उन्होंने अपने देश में साम्यवादी ढंग से परिवर्तन लाने का प्रयास भी किया था। फिर भी वे साम्यवादी दर्शन के अन्धभक्त नहीं थे। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि रूस श्रमिकों का देश है और उनका देश चीन किसानों का, इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ही बनाया।

डॉ० सेन के तीन सिद्धान्त

डॉ० सन यात-सेन ने अपने क्रान्तिकारी जीवन के प्रारम्भ से ही अपने राजनीतिक विचारों को तीन सिद्धान्तों के रूप में रख दिया था। ये सिद्धान्त निम्नलिखित थे

- राष्ट्रीयता :

चीन में सदियों से जहाँ एक ओर सांस्कृतिक एकता तो मौजूद थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक एकता को पूर्ण अभाव था। यह अभाव बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भी विद्यमान था। जनता में स्थानीय तथा प्रान्तीय भावनाएँ शक्तिशाली थीं। यही कारण था कि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियाँ चीन में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो रही थीं। डॉ० सन यात-सेन - राजनीतिक लोकतन्त्र :

डॉ० सन यात-सेन लोकतन्त्र के पक्के समर्थक थे। इसी कारण उन्होंने चीन में सदियों से चले आ रहे मंचू राजवंश को समाप्त करके राजवंश की प्राचीन परम्परा को समाप्त कर दिया था। उन्हें जनता की शक्ति में विश्वास था और यही कारण था कि वे लोकतन्त्र के समर्थक थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन विदेशों के गणतन्त्रीय वातावरण में व्यतीत किया था और स्वयं वहाँ के विकास को देखा था। यही कारण था कि उन्होंने चीन में क्रान्ति करके गणतन्त्र की स्थापना को अपने जीवन का पवित्र लक्ष्य बना लिया था। 1924 ई० में लोकतन्त्र के विषय में उनके विचार बहुत अधिक मजबूत हो गए थे। उनका विचार था “सफल लोकतन्त्र में सरकार की शासन प्रणाली, कानून, कार्य, न्याय, परीक्षा तथा नियन्त्रण के पंच शक्ति विधान पर आधारित होनी चाहिए।’ लोकतन्त्र को सफलता की अन्तिम चोटी पर पहुँचने के लिए सेन ने तीन बातों पर विशेष बल दिया था। सबसे पहले देश में सैनिक शक्ति के प्रभुत्व की स्थापना करके देश में पूरी शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित की जाए। इसके बाद देश में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया जाए और अन्त में वैधानिक तथा लोकतन्त्रीय सरकार को निर्माण करके देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। - जनता की आजीविका :

सन यात-सेन ने मानव जीवन में भोजन की भारी आवश्यकता का अच्छी तरह से अनुभव कर लिया था और यही कारण था कि उन्होंने कृषक वर्ग के उत्थान की ओर अधिक ध्यान दिया। उनका मत था कि ‘भूमि उसकी है जो उसे जोतता है। समाज के अन्य वर्गों की जीविका के प्रश्न का समाधान वे सामाजिक विकास के साथ करना चाहते थे। वे साम्यवादियों के समान भूमि के समान वितरण के सिद्धान्त के पक्ष में थे। इस समय उनकी नीति एक प्रबल साम्यवादी की न होकर एक समाज-सुधारक की नीति थी परन्तु वे मार्क्स के भौतिकवाद के विरोधी थे और अच्छी तरह से यह अनुभव करते थे कि मार्क्स के सिद्धान्तों को चीन में लागू नहीं किया जा सकता है। सन यात-सेन के तीन सिद्धान्तों पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि डॉ० सेन के सिद्धान्त माक्र्सवाद से बिल्कुल भिन्न थे। सेन के राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र और जनता की जीविका के सिद्धान्तों में मार्क्स के वर्ग संघर्ष का कोई स्थान नहीं है और न ही इन सिद्धान्तों में मार्क्स के समाजवादी अर्थतन्त्र की स्थापना के लिए कोई विशेष बल दिया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है। कि सन यात-सेन न तो मार्क्स की शुद्ध समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और न ही साम्यवादी नीति का अन्धानुकरण करने वाले थे। इस प्रकार सन यात-सेन को साम्यवाद का कट्टर समर्थक नहीं कहा जा सकता है।

संक्षेप में निबन्ध लिखिए

प्रश्न 5.

क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगीकरण की जापानी नीति के चलते हुआ?

उत्तर :

जापानी तीव्र औद्योगीकरण की नीति के चलते पड़ोसियों के साथ युद्ध और उसके पर्यावरण के विनाश के कारण निम्नलिखित थे

- जापान तेजी से औद्योगीकरण करना चाहता था। इसके लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करने के लिए वह उपनिवेश बसाने का इच्छुक था। इस दृष्टि से जापान ने 1895 ई० में ताइवाने पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार 1910 ई० में कोरिया पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। वह इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने 1894 ई० में चीन को पराजित किया और 1905 ई० में रूस से टक्कर ली।

- उद्योगों के तीव्र और अनियन्त्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की माँग से पर्यावरण का विनाश हुआ। प्रथम संसद में प्रतिनिधि चुने गए तनाको शोजे ने 1897 ई० में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया जिसमें लगभग 800 लोगों ने भाग लिया।

प्रश्न 6.

क्या आप जानते हैं कि माओत्सेतुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और इसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियादी डालने में सफलता प्राप्त की?

उत्तर :

जिस समय चीन में साम्यवाद के उदय की भूमिका तैयार थी, उसी समय चीनियों को माओत्सेतुंग जैसा क्रान्तिकारी नेता प्राप्त हुआ। माओ में मजदूर वर्ग तथा निम्न वर्ग को संगठित करने की असाधारण क्षमता विद्यमान थी। उसके प्रयासों से वास्तव में चीन में साम्यवाद का उदय और प्रसार हुआ। माओत्सेतुंग ने 1928-1934 के मध्य कुओमीनतांग के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए शिविर लगाए। उन्होंने किसान परिषद् का गठन किया और भूमि पर कब्जा किया तथा उसे पुनः लोगों में बाँट दिया। इससे चीन का एकीकरण हुआ। स्वतन्त्र सरकार और सेना पर जोर दिया गया। उसने महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। ग्रामीण महिला संघों की स्थापना पर जोर दिया, विवाह के नए नियम बनाए, विवाह के समझौते, खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी। तलाक पद्धति को सरल रूप दिया।

परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

मेजी संविधान कब पारित हुआ?

(क) 1884 ई० में

(ख) 1872 ई० में

(ग) 1889 ई० में

(घ) 1842 ई० में

उत्तर :

(ग) 1889 ई० में

प्रश्न 2.

जापान में मेजी संविधान में सम्राट की स्थिति कैसी थी?

(क) सर्वोच्च

(ख) सर्वश्रेष्ठ

(ग) सर्वोपरि

(घ) सर्वाधिकारवादी

उत्तर :

(क) सर्वोच्च

प्रश्न 3.

जापान में शोगुनों का पतन कब हुआ?

(क) 1867 ई० में

(ख) 1868 ई० में

(ग) 1872 ई० में

(घ) 1894 ई० में

उत्तर :

(क) 1867 ई० में

प्रश्न 4.

मेजी सरकार ने सर्वप्रथम देश में किस ओर ध्यान दिया?

(क) आर्थिक विकास

(ख) औद्योगिक विकास

(ग) उद्योगों की स्थापना

(घ) कपड़ा व्यापार

उत्तर :

(ख) औद्योगिक विकास

प्रश्न 5.

जापान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब आरम्भ हुआ?

(क) 1892 ई० में

(ख) 1872 ई० में

(ग) 1897 ई० में

(घ) 1894 ई० में

उत्तर :

(ख) 1872 ई० में

प्रश्न 6.

योगो के कारखाने में भाप से चलने वाले जहाज कब से तैयार होने लगे?

(क) 1872 ई० से

(ख) 1886 ई० से

(ग) 1883 ई० से

(घ) 1882 ई० से

उत्तर :

(ग) 1883 ई० से

प्रश्न 7.

सन यात-सेन का जन्म कब हुआ था?

(क) 1866 ई० में

(ख) 1872 ई० में

(ग) 1884 ई० में

(घ) 1892 ई० में

उत्तर :

(क) 1866 ई० में

प्रश्न 8.

आधुनिक चीन का निर्माता किसे माना जाता है?

(क) ली चुंग

(ख) सन यात-सेन

(ग) युआन-शी-काई

(घ) च्यांग-काई-शेक

उत्तर :

(ख) सन यात-सेन

प्रश्न 9.

डॉ० सर्ने यात-सेन का मूल नाम क्या था?

(क) यू-शू-कुल

(ख) सन यात-ली

(ग) ली-फाग

(घ) ताइ-चियांग

उत्तर :

(घ) ताइ-चियांग

प्रश्न 10.

सिंग-चुंग हुई नामक गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई?

(क) 1894 ई० में

(ख) 1895 ई० में

(ग) 1901 ई० में

(घ) 1905 ई० में

उत्तर :

(क) 1894 ई० में

प्रश्न 11.

सन यात-सेन को चीनी गणतन्त्र का राष्ट्रपति कब चुना गया?

(क) दिसम्बर 1911 ई० में

(ख) मार्च 1919 ई० में

(ग) जनवरी 1912 ई० में

(घ) दिसम्बर 1921 ई० में

उत्तर :

(क) दिसम्बर 1911 ई० में

प्रश्न 12.

सन यात-सेन का प्रमुख सिद्धान्त क्या था?

(क) राष्ट्रीयता

(ख) समाजवाद

(ग) लोकतन्त्र

(घ) ये तीनों

उत्तर :

(घ) ये तीनों

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सन यात-सेन कौन थे?

उत्तर :

सन यात-सेन आधुनिक चीन के निर्माता और चीनी राष्ट्रवाद के उन्नायक थे।

प्रश्न 2.

सन यात-सेन का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर :

सन यात-सेन का जन्म 2 नवम्बर, 1866 ई० को चीन के क्वांगुतुंग प्रदेश के चुयुङ नामक ग्राम में हुआ था।

प्रश्न 3.

सन यात-सेन ने हांगकांग में कौन-सी संस्था स्थापित की?

उत्तर :

सन यात-सेन ने हांगकांग में ‘तुंग-मिंग-हुई’ नामक क्रान्तिकारी संस्था स्थापित की।

प्रश्न 4.

चीन में तुंग-मिंग-हुई नामक क्रान्तिकारी संस्था की स्थापना कब हुई?

उत्तर :

चीन में तुंग-मिंग-हुई नामक क्रान्तिकारी संस्था की स्थापना सितम्बर, 1905 ई० में हुई।

प्रश्न 5.

डॉ० सन यात-सेन का निधन कब हुआ?

उत्तर :

डॉ० सन यात-सेन का निधन 12 मार्च, 1925 ई० को हुआ।

प्रश्न 6.

डॉ० सेन के तीन सिद्धान्त बताइए।

उत्तर :

डॉ० सेन के तीन सिद्धान्त थे

- राष्ट्रीयता

- राजनीतिक लोकतन्त्र तथा

- समाजवाद

प्रश्न 7.

डॉ० सन यात-सेन के दो कार्य बताइए।

उत्तर :

- सन यात-सेन ने क्रान्तिकारी संस्था ‘तुंग-मिंग’ हुई की स्थापना की

- उन्होंने चीन में कुओमीनतांग दल की नींव डाली

प्रश्न 8.

च्यांग-काई-शेक का जन्म कब हुआ था?

उत्तर :

च्यांग-काई-शेक का जन्म 30 अक्टूबर 1887 ई० में चेकियांग प्रान्त के फेंगुवा जिले के चिको नामक स्थान पर हुआ था।

प्रश्न 9.

च्यांग-काई-शेक ने सैनिक प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त किया?

उत्तर :

च्यांग-काई-शेक ने जापान के ‘सैनिक स्टाफ कॉलेज में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रश्न 10.

जापान के कृषक वर्ग में असन्तोष का कारण लिखिए।

उत्तर :

करों की अधिकता ने जापान के कृषक वर्ग में असन्तोष फैलाया।

प्रश्न 11.

तोकुगावा शोगुनों के शासन का अन्त कब हुआ?

उत्तर :

तौकुगावा शोगुनों के शासन का अन्त 9 नवम्बर, 1867 ई० में हुआ।

प्रश्न 12.

मेजी संविधान की एक विशेषता बताइए।

उत्तर :

मेजी संविधान की एक विशेषता जनता के मौलिक अधिकार से सम्बन्धित थी।

प्रश्न 13.

मेजी पुनस्र्थापना से जापान के किन क्षेत्रों में प्रगति हुई?

उत्तर :

मेजी पुनस्र्थापना से जापान के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई।

प्रश्न 14.

जापान में रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य कब प्रारम्भ किया गया?

उत्तर :

जापान में रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य 1872 ई० में प्रारम्भ किया गया।

प्रश्न 15.

जापान ने बैंकों की समस्या का क्या हल निकाला?

उत्तर :

जापान ने बैंकों की समस्या का हल अमेरिकन प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय बैंकों का विनिमय करके किया।

प्रश्न 16.

बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई?

उत्तर :

बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 ई० में हुई।

प्रश्न 17.

जापान में कृषि क्षेत्र की प्रगति कब से आरम्भ हुई?

उत्तर :

जापान में कृषि क्षेत्र की प्रगति 1868 ई० से आरम्भ हुई।

प्रश्न 18.

जापान में पश्चिमी भाषाओं के ग्रन्थों का अनुवाद कब से प्रारम्भ हुआ?

उत्तर :

जापान में पश्चिमी भाषाओं के ग्रन्थों का अनुवाद 1811 ई० से प्रारम्भ हुआ।

प्रश्न 19.

जापान के प्राथमिक विद्यालयों का पंचवर्षीय पाठ्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया?

उत्तर :

जापान के प्राथमिक विद्यालयों का पंचवर्षीय पाठ्यक्रम 1899 ई० में प्रारम्भ किया गया।

प्रश्न 20.

जापान के धार्मिक क्षेत्र के दो सुधार बताइए।

उत्तर :

- जापान में बौद्ध धर्म के स्थान पर शिन्तो धर्म का प्रचार हुआ और यह जापान का राजधर्म बन गया।

- इसके परिणामस्वरूप जापानी लोगों में राष्ट्रीय चेतना तथा एकता की भावना का उदय हुआ।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

शोगुन प्रणाली के पतन के प्रमुख कारण लिखिए।

उत्तर :

शोगुन प्रणाली के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- आन्तरिक असन्तोष-शोगुन ने अपने दण्डात्मक कार्यों से सामन्त परिवारों को कष्ट पहुँचाया था। यहाँ तक कि उन्हें विवाह करने के लिए भी पहले आज्ञा लेनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों से भी सामन्तों में असन्तोष था।

- समुराइयों का विरोध-शोगुन शासन में आर्थिक स्थिति खराब होने से समुराई सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे इन सैनिकों में असन्तोष फैल गया था और वे शोगुनों के विरोधी बन बैठे थे।

- सामन्तों द्वारा शोगुन शासन का विरोध-सामन्तों का विचार था कि जापान पर आने वाली विपत्तियों का प्रमुख कारण शोगुन शासन प्रणाली है: अतः सामन्तों ने जनता को शोगुनों के विरुद्ध कर दिया था।

- कृषक वर्ग का असन्तोष-जापान का कृषक वर्ग भी करों के कारण शोगुनों से असन्तुष्ट था। चोशू सामन्तों और शोगुन सामन्तों में संघर्ष-चोशू सामन्तों के विदेशियों के प्रति विरोध दृष्टिकोण को देखते हुए शोगुन ने उनकी शक्ति को कुचलने का निश्चय किया; अतः उनके ” मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में शोगुनों की सहायता किसी ने नहीं की।

प्रश्न 2.

मेजी सरकार ने सामन्त प्रथा का अन्त करने के लिए क्या कार्य किए?

उत्तर :

सामन्त प्रथा का अन्त करने के लिए मेजी सरकार ने निम्नलिखित कार्य किए

- 1868 ई० में सरकार ने यह व्यवस्था की कि प्रत्येक सामन्त की जागीर में एक राजकर्मचारी की नियुक्ति हो।

- 1869 ई० में नेताओं की प्रेरणा पर अनेक सामन्तों ने अपनी जागीरें मेजी सम्राट को लौटा दी। सम्राट ने इन सामन्तों को अपनी-अपनी जागीर का सूबेदार बना दिया।

- सम्राट ने अन्य सामन्तों को भी आदेश दिया कि वे जागीरें सम्राट को लौटा दें। देश-प्रेम की भावना के कारण किसी सामन्त ने आदेश का उल्लंघन नहीं किया।

- 1871 ई० में सम्राट ने सभी सामन्तों को मासिक पेन्शन देने की सुविधा दी। परन्तु इससे राजकोष पर भार अधिक बढ़ गया; अतः 1873 ई० में मासिक पेन्शन की जगह एक निश्चित रकम देने की आज्ञा दी गई।

प्रश्न 3.

मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर :

मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

- सम्राट की सर्वोच्चता-मेजी संविधान पूँजीवाद सामन्तवाद का अद्भुत मिश्रण था। यह सम्राट की ओर से उपहार था और इसमें परिवर्तन भी सम्राट ही कर सकते थे।

- परामर्शदात्री परिषद्-संविधान के अनुसार दो परामर्शदात्री परिषदों

(1) मन्त्रिपरिषद् तथा

(2) प्रीवि-परिषद्

का गठन किया गया। मन्त्रिपरिषद् का कार्य शासन सम्बन्धी कार्यों का संचालन करना था। प्रीवि-परिषद् का निर्माण स्वयं सम्राट करता था। - द्विसदनीय संसद-इस संसद में दो सदन रखे गए। उच्च सदन में धनी-मानी व्यक्ति होते थे तथा निम्न सदन में सारे देश की जनता के प्रतिनिधि थे।

- संसद का अधिवेशन-जापानी संसद का प्रमुख अधिवेशन प्रतिवर्ष तीन माह का होता था। इसके सदस्यों को वाद-विवाद करने का अधिकार था।

- मौलिक अधिकार-मेजी संविधान की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसके अन्तर्गत जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे।

प्रश्न 4.

मेजी संविधान में निहित मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

जापान की जनता को मेजी संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे। जापान के प्रत्येक नागरिक को भाषण करने, लिखने, सभा करने, संस्था बनाने और इच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। वे अपनी योग्यतानुसार सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार रखते थे। वे अपना निवास स्थान बदल सकते थे। राजकर्मचारी बिना आज्ञा के किसी व्यक्ति के घर में घुसकर तलाशी नहीं ले सकते थे। जनता को सम्पत्ति रखने में बेचने ी पूरी स्वतन्त्रता थी। उन पर बिना मुकदमा चलाए दण्ड नहीं लगाया जा सकता था।

प्रश्न 5.

जापान में मेजी की सरकार ने औद्योगिक प्रगति किस प्रकार की?

उत्तर :

जापान में मेजी सरकार ने सर्वप्रथम देश के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया। जापानी यह अनुभव करते थे कि विकास के लिए पाश्चात्य औद्योगीकरण आवश्यक है; अतः जापान में नए-नए उद्योगों की स्थापना होने लगी। वहाँ यूरोप तथा अमेरिका से मशीने मँगाई जाने लगी। जापान सरकार ने भी इसे बहुत प्रोत्साहन दिया। कुछ ही वर्षों में जापान एक औद्योगिक देश बन गया। जापान के कारखानों में कपड़ा, रेशम तथा लोहे का सामान भारी मात्रा में तैयार होने लगा। सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लोहे के व्यवसाय के लिए खाने खोदी गईं। लोहा-इस्पात उद्योग का काफी विकास किया गया। भाप-शक्ति के विकास पर विशेष बल दिया गया। अब औद्योगिक क्षेत्र में जापान किसी भी यूरोपीय देश का सामना कर सकता था।

प्रश्न 6.

डॉ० सन यात-सेन के राजनीतिक आदर्श क्या थे?

उत्तर :

डॉ० सन यात-सेन की राजनीतिक विचारधारा रूस के साम्यवादी दर्शन से प्रभावित थी और उन्होंने अपने देश में साम्यवादी ढंग से परिवर्तन लाने का प्रयत्न भी किया, फिर भी वे साम्यवादी दर्शन के अन्धभक्त नहीं थे। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में निम्नलिखित आदर्शों को रखा था

- राष्ट्रीयता-चीन में सदियों से जहाँ एक ओर सांस्कृतिक एकता मौजूद थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक एकता का अभाव था। इस अभाव का अनुभव करके उन्होंने देश में राष्ट्रीयता का बिगुल बजाया।

- राजनीतिक लोकतन्त्र-डॉ० सन यात-सेन लोकतन्त्र के पक्के समर्थक थे। उन्होंने चीन में क्रान्ति करके गणतन्त्र की स्थापना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।

- जनता की आजीविका-सन यात-सेन ने मानव जीवन में भोजन की भारी आवश्यकता का अच्छी तरह अनुभव कर लिया था और यही कारण था कि उन्होंने कृषक वर्ग के उत्थान की ओर अधिक ध्यान दिया। उनका मत था कि भूमि उसकी हो, जो भूमि जोतता और बोता है।

प्रश्न 7.

सन यात-सेन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

चीन में सन यात-सेन ने निम्नलिखित कार्य किए

- चीन में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया।

- सन यात-सेन ने जापान के याकोहामा को अपना कार्य-क्षेत्र बनाकर प्रवासी चीनी क्रान्तिकारियों को जाग्रत किया।

- 1905 ई० में सन यात-सेन ने चीन में ‘तुंग-मिंग-हुई’ नामक क्रान्तिकारी संस्था की स्थापना की।

- सन यात-सेन ने 1906, 1907 तथा 1910 के छुटपुट विद्रोहों की भूमिका तैयार की और 1911 ई० की क्रान्ति को सम्भव बनाया।

- चीन में गणतन्त्र की स्थापना के लिए वे निरन्तर संघर्ष करते रहे और अन्ततः असफलता प्राप्त की।

- आधुनिक चीन में जागरण लाने के लिए उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ देश को एकीकरण के धरातल पर लाने का प्रयास किया।

प्रश्न 8.

च्यांग-काई-शेक के उत्तरी अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर :

कुछ योद्धा सरदार (War Lords) अपनी शक्ति का उत्तर-चीन में दुरुपयोग कर चीन की राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर रहे थे। सन यात-सेन कुछ परिस्थितियों के कारण उनके विरुद्ध कोई सक्रिय कदम नहीं उठा पाए थे। अत: इसकी जिम्मेदारी उन्होंने च्यांग-काई-शेक को सौंप दी। च्यांग ने राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने के लिए सैनिक अभियान प्रारम्भ करने की योजना बनाई। चीन की राष्ट्रीय एकता स्थापित करने तथा जापानी साम्राज्यवाद की कठपुतली बने उत्तरी योद्धा सरदारों द्वारा चीन की अखण्डता तथा सार्वभौमिकता को दी जा रही चुनौती एवं उनका प्रभाव नष्ट करने के लिए च्यांग-काई-शेक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेना ने कैण्टन से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। 60 हजार सैनिकों की यह सेना राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण थी। च्यांग-काई-शेक के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेना ने सर्वप्रथम हैंको (Hankow) पर अधिकार कर लिया फिर नानकिंग और शंघाई पर उनका अधिकार हो। गया। जून 1928 ई० में पीकिंग शासन समाप्त कर दिया और कुओमीनतांग दल की सरकार चीन की सर्वेसर्वा बन गई।

प्रश्न 9.

च्यांग-काई-शेक का साम्यवादियों से संघर्ष क्यों हुआ?

उत्तर :

1927 ई० में च्यांग-काई-शेक ने हैंकों पर विजय प्राप्त की और बोरोडिन (Borodin) के प्रभांव से वहाँ पर साम्यवादी ढंग की सरकार स्थापित की गई। इस प्रकार ‘कुओमीनतांग में वामपक्ष का उदय हुआ। दक्षिणपन्थी दल की दृष्टि में वह डॉ० सन यात-सेन के राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की अपेक्षा आर्थिक समानता को अधिक महत्त्वपूर्ण समझता था। विचारों की इस भिन्नता ने धीरे-धीरे गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया। च्यांग ने हैंको की वामपन्थी सरकार को भंग कर दिया और उसके स्थान पर नानकिंग में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी।

उसने व्यापारियों और पूँजीपतियों के सहयोग से, देश को साम्यवादी प्रभाव से मुक्त करने का निश्चय किया। इस कार्य में जापान ने भी सहयोग दिया साम्यवादियों ने च्यांग के साथ अनेक युद्ध किए, परन्तु अन्त में उन्हें क्वांगसी प्रान्त छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। च्यांग-काई शेक ने चार बार साम्यावादियों पर भारी क्रमण किए परन्तु उनकी गुरिल्ला नीति व लाल सेना के उत्साह के कारण ये आक्रमण विफल रहे। उसके पाँचवें विशाल व भयंकर आक्रमण के फलस्वरूप साम्यवादियों को क्वांगसी प्रान्त छोड़कर शैन-सी-जाने का निश्चय करना पड़ा। इस आक्रमण में चीन के अपार धन और जन की हानि हुई।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

मेजी युग में जापान की प्रगति की विवेचना कीजिए। अथवा “जापान के इतिहास में मेजी युग सुधारों के लिए विख्यात है।” स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

मेजी युग में जापान की प्रगति मेजी पुनस्र्थापना से जापान में एक नए युग का आरम्भ हुआ। इस युग में जापान के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई और जापान, जो कि एक पिछड़ा हुआ देश था, विश्व का एक शक्तिशाली देश बन गया। मेजी युग में जापान ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति की

1. औद्योगिक प्रगति :

मेजी सरकार ने सर्वप्रथम देश के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया। जापानी यह अनुभव कर रहे थे कि इस क्षेत्र में वे पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं और जब तक वे अपना पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं कर लेते तब तक वे पश्चिमी देशों का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने तीव्र गति से पाश्चात्य औद्योगीकरण को अपनाना प्रारम्भ कर दिया। जापान में नए-नए उद्योगों की स्थापना की जाने लगी और यूरोप तथा अमेरिका से नई-नई मशीनें मॅगाई जाने लगीं। सरकार की ओर से जापान में उद्योग-धन्धे स्थापित करने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया गया। इसके परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों के अन्दर जापान में औद्योगिक क्रान्ति’ हो गई और जापान एक औद्योगिक देश बन गया।

2. यातायात व संचार के साधनों का विकास :

मेजी सरकार ने यातायात और संचार के साधनों के विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया। 1872 ई० में जापान में रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य प्रारम्भ हुआ और 1894 ई० तक सम्पूर्ण देश में रेलवे लाइनों का जाल बिछ गया। 1872 ई० में टोकियो तथा याकोहामा के बीच 19 मील लम्बी रेलवे लाइन बिछाई गई। 1874 ई० में कोबा तथा ओसाका के मध्य रेलगाड़ी चलने लगी। 1893 ई० में जापान में 1,500 मील लम्बी रेलवे लाइनें बिछा दी गईं। इस रेलवे मार्ग ने देश के आन्तरिक व्यवसाय तथा व्यापार की उन्नति में काफी सहायता पहुँचाई। इसके फलस्वरूप जापान में राष्ट्रीयता के विकास में भी काफी सहायता मिली।

इसके साथ ही सरकार ने डाक विभाग का भी संगठन किया। 1868 ई० में पहली बार टेलीग्राफ का प्रयोग किया गया। कुछ वर्षों में ही जापान में अनेक डाकघरों की स्थापना हो गई। रेलवे तथा डाक के विकास के साथ-साथ मेजी सरकार ने जहाजों के निर्माण की ओर ध्यान दिया तथा 19वीं सदी के अन्त तक नौ-सैनिक शक्ति में आश्चर्यजनक प्रगति कर ली। 1870 ई० के लगभग जापान में सौ-सौ टन के जहाजों का निर्माण होने लगा। 1883 ई० में नागासाकी के कारखाने में 10 और हयोगो के कारखाने में 23 भाप से चलने वाले जहाज तैयार हुए। 1890 ई० तक जापान विश्व की एक प्रमुख सामुद्रिक शक्ति वाला देश बन गया।

3. मुद्रा सुधार :

मेजी सरकार ने मुद्रा विनिमय में भी सुधार किया। अब तक जापान में विनिमय के लिए सोना तथा चाँदी का प्रयोग होता था और इसके साथ-साथ शोगुन शासन तथा अनेक सामन्तों ने अपने-अपने सिक्के चला रखे थे। इसके अतिरिक्त सोने तथा चाँदी के सिक्कों का ऐसा सम्बन्ध था कि विदेशी अपने देश से चाँदी मँगा लेते थे और 1858 ई० को सन्धि तथा बाद में हुए जापानी सरकार के साथ अन्य समझौते के अनुसार उसे जापान की चाँदी से बदल लेते थे और बाद में इस जापानी चाँदी को सोने में बदलकर उसका निर्यात करते थे।

इसके परिणामस्वरूप जापान का सोना विदेशों को चला जाता था। सन्धि परिवर्तन तथा विनिमय नियन्त्रण के द्वारा ही इस स्थिति में सुधार और निराकरण हो सकता था। सरकार के सामने ऐसी कागजी मुद्रा चलाने के अतिरिक्त और कोई चारा ही न था जो मुद्रा सोने-चाँदी में न बदली जा सके।

4. बैंकिंग सुविधाओं का विकास :

मुदा-विनिमय तथा बैंकों की समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम मेजी सरकार ने 1872 ई० में उठाया। ईतो ने अमेरिकन विनिमय मुद्रा तथा बैंकिंग प्रणाली का विशेष अध्ययन कर यह सुझाव दिया कि अमेरिकन प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय बैंकों का विनिमय कर दिया जाए। 1873 ई० में जापान में पहला राष्ट्रीय बैंक (National Bank) स्थापित किया गया और दो धनी परिवारों को आदेश दिया गया कि वे बैंक को चलाने के लिए आवश्यक धन लगाएँ। प्रारम्भ में बैंकिंग का विकास काफी धीमा था और 1876 ई० तक जापान में केवल 4 बैंक थे। इसी वर्ष बैंकों के नियमन में संशोधन किया गया। और नोटों को mमुद्रा में बदलने की अनुमति दे दी गई।

इसके बाद जापान में बैंकिंग का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। 1879 ई० तक जापान में 151 राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हो गई थी। बैंकिंग के विकास के साथ ही अपरिवर्तनीय नोटों की संख्या में वृद्धि हुई। इन नोटों की संख्या-वृद्धि और 1877 ई० के सत्सुमा विद्रोह के प्रसार के फलस्वरूप जापान में कीमतें असाधारण रूप से बढ़ गईं और जनता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा।

5. कृषि का विकास :

क्लाइड के अनुसार, “आरम्भिक मेजी कालीन जापान में औद्योगीकरण की यह प्रणाली ऐसे समाज में चलाई गई जो अधिकांशतः कृषिप्रधान था, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं कि मेजी के नेता उसी क्रान्तिकारी उत्साह से कृषि की नई व्यवस्था में जुट गए जो उन्होंने राजनीति और उद्योग में दिखाया था। इस काल में कृषि का भी खूब विकास हुआ।

6. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार :

मेजी शासनकाल में जापान में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। जापान प्रारम्भ से ही पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक था। 1811 ई० में शोगुन शासन ने पश्चिमी भाषाओं के ग्रन्थों की जापानी भाषा में अनुवाद करने के लिए जो ‘बाशो शीराबेशी’ नामक संस्था स्थापित की थी, उसे 1857 ई० में एक शिक्षण संस्था का रूप दे दिया गया, जिसमें पश्चिमी भाषाओं और विज्ञानों की शिक्षा दी जाती थी। कुछ जापानियों ने इसी उद्देश्य से पश्चिमी देशों की यात्रा भी की थी।

अतः पुनस्र्थापना के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ प्रगति हुई। 1868 ई० की शाही शपथ घोषणा में कहे गए इस वाक्य कि ‘हर स्थान से ज्ञान प्राप्त किया जाए’ के अनुसार 1871 ई० में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। एक कानून बनाकर यह व्यवस्था कर दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति ऊँचा और नीचा, स्त्री और पुरुष शिक्षा प्राप्त करे जिससे कि सारे समाज में कोई परिवार और परिवार का कोई भी व्यक्ति अशिक्षित और अज्ञानी न रह जाए।”

7. सामाजिक क्षेत्र में सुधार :

मेजी युग में जापान के सामाजिक जीवन में, पश्चिमी सम्पर्क के कारण आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। जापानी लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया। तिनका का हैट लगाए, बेंत लिए, सफेद सूती दस्ताने और एड़ीदार जूते पहले व्यक्ति याकोहामा के बाजारों में गर्मी की शाम को घूमते हुए नजर आने लगे। वे अमेरिकी नमूने के सूट पहनने लगे। 1872 ई० में सभी सरकारी अधिकारियों के लिए पाश्चात्य वेशभूषा धारण करना अनिवार्य कर दिया गया। सूट पहनने का फैशन इतना अधिक बढ़ गया कि लन्दन की उत्तम दर्जियों की गली ‘साबिलटो की नकल कर जापान में दर्जियों का भी सोबिटो’ मुहल्ला बस गया। जापानी लोग हाथ मिलाकर अभिवादन करने लगे। स्त्रियों ने भी विक्टोरियन ढंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए।

1887 ई० में जापान में सबसे पहले बिजली का प्रयोग शुरू हुआ और तब से बिजली का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया। इसके साथ ही जापान में यूरोपीय ढंग पर मकान बनने लगे और उनकी सजावट भी यूरोपीय शैली के आधार पर की जाने लगी। नगरों में बहुत अधिक संख्या में सवारियाँ चलने लगी। 869 ई० में हाथ में चलने वाली एक हल्के पहियों की गाड़ी का प्रचलन हुआ। इसे ‘जीनरो केशा’ (मनुष्य की शक्ति से चलने वाली गाड़ी) कहते थे। आधुनिक रिक्शा इसी का विकसित रूप है।

8. धार्मिक क्षेत्र में सुधार :

मेजी पुनस्र्थापना के बाद जापान में धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म के स्थान पर शिन्तों धर्म का विशेष प्रचार हुआ और यह जापान का राजधर्म बन । गया। इस धर्म ने राष्ट्रीयता के विकास में काफी सहायता पहुँचाई। जापानी जनता अपने सम्राट के प्रति असीम श्रद्धा और अटूट राजभक्ति रखने लगी। इसके परिणामस्वरूप जापानी लोगों में राष्ट्रीय चेतना तथा एकता की भावना का उदय हुआ। इस प्रकार मेजी पुनस्र्थापना के बाद जापान के लगभग सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन और प्रगति हुई। इस युग में ही आधुनिक जापान का जन्म हुआ जो शीघ्र ही अपनी उच्चता के चरम शिखर पर पहुँच गया। वस्तुत: जापान के इतिहास में मेजी युग’ सुधारों का महत्त्वपूर्ण काल था।

प्रश्न 2.

जापान के आधुनिकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या “जापान का आधुनिकीकरण दक्षिण-पूर्वी एशिया के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना

थी।” व्याख्या कीजिए।

उत्तर :

जापान का आधुनिकीकरण मेजी पुनस्र्थापना के बाद जापान में आधुनिकीकरण की भावना का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। जापान ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों के पश्चिमी विचारों और सिद्धान्तों को अपना लिया। इस प्रकार जापान का आधुनिकीकरण विश्व के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना बन गई। जापान में आधुनिकीकरण की भावना का प्रसार होने का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि जापानी लोग पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान को सीखकर अपने देश को इतना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे जिससे वह पश्चिमी देशों का सामना कर सकें। जापान अपने को चीन के समान केवल भाग्य पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जापान ने बड़ी तेजी के साथ अपना आधुनिकीकरण किया।

1. सेना का आधुनिकीकरण :

मेजी युग से पूर्व जापान की सेना का संगठन समुराई लोगों द्वारा | होता था और ये समुराई विभिन्न सामन्तों की सेवा में रहकर कार्य किया करते थे। मेजी युग में शाही उद्घोषणा में इस प्राचीन प्रणाली का परित्याग कर दिया गया और सभी व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान किया गया। सन् 1872 ई० में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी गई और सभी के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे सैनिक शिक्षा प्राप्त करें और एक निश्चित अवधि तक सैनिक जीवन व्यतीत करें। वास्तव में, यह एक क्रान्तिकारी कदम था। इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को सेना में बिना किसी भेदभाव के उच्च पद प्राप्त करने का ‘अवसर प्राप्त हुआ।

2. शिक्षा का आधुनिकीकरण :

जापान में शिक्षा का भी आधुनिकीकरण हुआ। लाखों की संख्या में जापानी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप तथा अमेरिका गए। उन्होंने अपने देश लौटकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। अभी तक जापान में मुख्य रूप प्राचीन साहित्य व धर्म ग्रन्थों की शिक्षा प्रदान की जाती थी परन्तु अब जापानी शिक्षा में पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान को भी स्थान दिया जाने लगा। लगभग सभी जापानी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने लगी। 1872 ई० में जापान में अनिवार्य शिक्षा पद्धति को लागू किया गया और इसकी पूर्ति के लिए जापान के प्रत्येक ग्राम तथा नगर में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की गई।

प्रत्येक बालक व बालिका के लिए कम-से-कम 4 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। जापानी स्कूलों में राष्ट्र-प्रेम की शिक्षा देने की विशेष व्यवस्था की गई। 1902 ई० के बाद स्त्रियों की उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई। क्लाइड के अनुसार, पुरुषों के लिए विश्वविद्यालय आरम्भ करने में जापान ने फ्रांसीसी नमूना अपनाने की प्रवृत्ति दिखाई और सारी शिक्षा प्रणाली पर रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण के जर्मन सिद्धान्त की छाप पड़ गई थी। किसी भी दृष्टि से देखने पर यह निश्चित है कि वह शिक्षा में एक बड़ी क्रान्ति थी। 1867-71 ई० की राजनीति और आर्थिक क्रान्ति से इसका महत्त्व कुछ कम नहीं है।

जापानी शिक्षा के सम्बन्ध में क्लाइड ने आगे लिखा है-“इसलिए शिक्षा निश्चित प्रयोजनों तक सीमित रही। राष्ट्रीय एकता, निर्विवाद निष्ठा, आधुनिक वैज्ञानिक और आर्थिक प्रणालियों के ज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्णता।” इस प्रकार राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा, देशभक्ति, आर्थिक तथा व्यावसायिक उन्नति जापान की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके जापान आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ।

3. राजनीति का आधुनिकीकरण :

राजनीतिक जीवन में भी जापान ने आधुनिकीकरण का अनुसरण 1868 ई० में शोगुनों के शासन का अन्त करके शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर किया। सम्राट मेजी ने जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, उसमें शासन के नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था और यह भी कहा गया था कि शासन की समस्त शक्ति सम्राट के हाथ में रहेगी परन्तु जापान में एक विचार सभा’ की स्थापना की जाएगी, जिसकी सम्मति और परामर्श के अनुसार राज्य की नीति का निर्धारण किया जाएगा। इस सभा में लोकमत को विशेष स्थान दिया जाएगा।

इसके बाद जापान में शासन में सुधार करने के लिए आन्दोलन होने लगे और वैधानिक शासन की स्थापना करने का प्रयास किया जाने लगा। 1874 ई० में इतागाकी और उसके समर्थकों ने सम्राट की सेवा में एक आवेदन-पत्र भेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि 1868 ई० की घोषणा के अनुसार जापान में एक विचार सभा की स्थापना की जाए और यह सभा लोकमत का प्रतिनिधित्व करे। इतागाकी के उदार दल ने जापान में संसद की स्थापना और पश्चिमी देशों के अनुकरण पर लोकतन्त्रवाद के विकास का समर्थन किया। 1881 ई० में काउण्ट तोकूमी ने जापान में एक नए दल को संगठन किया और वैधानिक शासन स्थापित करने की जोरदार माँग की।

इस स्थिति में जापान के सम्राट ने यह अनुभव किया कि देश में शासन सुधार करना आवश्यक है; अतः 1881 ई० में सम्राट ने एक घोषणा प्रकाशित करवाई जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि 1890 ई० तक जापान में संसद की स्थापना कर दी जाएगी। 1889 ई० में सम्राट ने जापान के नए संविधान की घोषणा कर दी। इस संविधान के अनुसार सम्राट को शासन का प्रधान बनाया गया और उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। एक मन्त्रिमण्डल के गठन की व्यवस्था की गई, जिसे सम्राट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। एक संसद की स्थापना की गई, जिसके दो सर्दन रखे गए और जिसकी अवधि 7 वर्ष निश्चित की गई। 1889 ई० के संविधान द्वारा जापान को शासन काफी आधुनिक हो चुका था।

4. औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण :

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक जापान के उद्योगों की स्थापना आदि की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था और इस कारण इस क्षेत्र में वह कोई विशेष उन्नति न कर सका था। मेजी सरकार ने जापान का औद्योगीकरण करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया। 1890 ई० में जापान में भाप-शक्ति से चलने वाले कारखानों की संख्या 250 तक पहुँच गई। इसके बाद जापान का तेजी के साथ औद्योगीकरण प्रारम्भ हुआ। 1905 ई० तक जापान औद्योगीकरण के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया। 1905 ई० तक जापान संसार के सबसे उन्नत व्यवसाय और व्यापार प्रधान देशों में स्थान प्राप्त कर चुका था। अब जापान औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगा था।

5. सामाजिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण :

जापान के सामाजिक जीवन में भी आधुनिकीकरण का प्रवेश हुआ। जापान के लोगों ने अपने समाज का संगठन यूरोपीय ढंग पर करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाश्चात्य लोगों के रहन-सहन, व्यवहार तथा पहनावे की नकल करनी आरम्भ कर दी। सामन्तशाही, जोकि जापान की प्राचीन व्यवस्था की प्रतीक थी, का अन्त कर दिया गया। सरकार ने समाज-सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया। 1905 ई० में एक खान नियम पारित किया गया। 1911 ई० में एक फैक्टरी नियम पारित किया गया। इसके अनुसार, रोजगार प्राप्त करने की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई। 1921 ई० में सामाजिक ब्यूरो की गृह विभाग के अन्तर्गत स्थापना की गई।

कारखानों में स्त्रियों और बच्चों के कार्य करने के 10 घण्टे निश्चित कर दिए। गए। 1929 ई० में 11 बजे रात के बाद स्त्रियों तथा बच्चों का काम करना अवैध घोषित कर दिया गया। इसके साथ-ही-साथ जापान के समाचार-पत्रों ने समाज का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया सिविल तथा सैनिक न्यायिक नियमों को पश्चिमी ढंग पर निर्मित किया गया। इसके अतिरिक्त, धार्मिक जीवन का भी आधुनिकीकरण आरम्भ हुआ। 19वीं शताब्दी के अन्त तक जापान में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जापान का आधुनिकीकरण दक्षिण-पूर्वी एशिया के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है।”

प्रश्न 3.

“सन यात-सेन आधुनिक चीन के निर्माता थे।” इस कथन की समीक्षा कीजिए।(या) क्या आप सन यात-सेन को आधुनिक चीन का कल्पनावादी (या) थार्थवादी निर्माणकर्ता मानते हैं? (या) सन यात-सेन के कार्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर :

सन यात-सेन के कार्यों का मूल्यांकन

सन यात-सेन को आधुनिक चीन का जन्मदाता, निर्माता तथा महान् क्रान्तिकारी माना जाता है। आधुनिक चीन के निर्माता डॉ० सन यात-सेन की 1925 ई० में मृत्यु के समय ऐसा लगता था कि उनके द्वारा क्रान्ति के प्रति किए गए सभी प्रयास असफल हो गए हैं परन्तु शीघ्र ही उनके विचारों ने सफलता प्राप्त की। आज चीन का प्रत्येक राजनीतिक दल अपने को सन यात-सेन का सच्चा अनुयायी समझ कर गौरव का अनुभव करता है। चीन के विशाल और बड़े भू-भाग पर मार्शल च्यांग काई शेक ने अनेक वर्षों तक डॉ० सन यात-सेन के नाम पर इस प्रकार राज्य किया जिस प्रकार खलीफा मुहम्मद उमर ने पैगम्बर मुहम्मद के नाम पर राज्य किया था। इतना ही नहीं, चीन के साम्यवादी नेता माओ-त्से-तुंग ने भी अपनी सफलता के लिए डॉ० सन यात-सेन के नाम का उपयोग किया। इस प्रकार सन यात-सेन का चरित्र और व्यक्तित्व महान् था। चीन उनकी अमूल्य सेवाओं को कभी भुला नहीं पाएगा। संक्षेप में उनका मूल्यांकन इस प्रकार से किया जा सकता है

1. महान संगठनकर्ता :

संन यात-सेन एक उच्च संगठनकर्ता थे। उन्होंने मंचू राजवंश का अन्त करने और चीन में गणतंन्त्र की स्थापना करने के लिए क्रान्तिकारी संस्था तुंग-मिंग-हुई का संगठन किया था और बाद में उन्होंने कुओमीनतांग दल का पुनर्गठन किया था।

2. महान् देशभक्त :

सन यात-सेन एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश के एकीकरण और संगठन के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। 1911 ई० में वे राष्ट्रपति चुने गए थे। लेकिन उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए युआन शी-काई के पक्ष में राष्ट्रपति पद से त्याग-पत्र दे दिया था। इसी प्रकार 1924 ई० में वे चीन की एकता के लिए ही अस्वस्थ होने पर भी पीकिंग वार्ता में भाग लेने गए थे और जब उन्हें सफलता न मिली तो उनको गहरा आघात पहुँचा और उसी से नका निधन हो गया। इसके साथ-ही-साथ उन्होंने देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार अपने सिद्धान्तों से किया और देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत की।

3. परम लोकतन्त्रवादी :

डॉ० सेन के आधुनिक चीन में जागरण को लाने के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वे लोकतन्त्र के कट्टर समर्थक थे और जनता की शक्ति में उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने राजनीतिक लोकतन्त्र के सिद्धान्त पर प्रतिपादन कर देश का एकीकरण करने का प्रयास किया था।

4. दो विरोधी गुणों का चरित्र :

सन यात-सेन के विषय में मुख्य रूप से दो प्रकार की विचारधाराएँ पाई जाती हैं। कुछ आलोचकों को कहना है कि सेन कल्पना की उड़ान भरने वाले राष्ट्रवादी थे। व्यक्ति कल्पना के संसार में जीवन की वास्तविकता तथा यर्थाथता से दूर चला जाता है। इस प्रकार का मत सेन के विषय में प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी क्रान्तिकारी योजनाएँ परिस्थितियों के प्रतिकूल होती थीं, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में अनेक बार सफलताओं का सामना करना पड़ा। वे लोकतन्त्र के पक्के समर्थक थे परन्तु यह समझ में नहीं आता कि वे चीन की जनता को किस प्रकार लोकतन्त्र स्थापित करने और उसे कायम रखने के लिए तैयार समझते थे।

देश में गणतन्त्र स्थापित करने के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ थीं। देश की अधिकांश जनता अशिक्षित थी, एकता की प्रतीक राष्ट्रीय भावना का देश में पूर्ण अभाव था, देश की भाषा की लिपि बहुत कठिन और न समझने योग्य थी, यातायात के साधनों की भारी कमी थी, लोगों में गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी तथा वे हमेशा अपने भोजन की चिन्ता में लीन रहते थे। इतना सब कुछ होने पर सेन चीन में गणतन्त्र की स्थापना के समर्थक थे जबकि गणतन्त्र की सफलता के लिए देश में शिक्षित तथा जनहित और राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में रुचि लेने वाली जनता का होना आवश्यक होता है। कुछ आलोचकों का मत इसके ठीक विपरीत है। उनका कहना है कि सेन कल्पना के संसार में विचरण करने वाले विचारक न होकर एक सच्चे क्रान्तिकारी थे। उन्होंने हमेशा ही क्रान्ति के लिए सक्रिय कार्य किया।

देश के विभिन्न दलों को एकता के सूत्र में बाँधकर राजवंश विरोधी विद्रोहों का आयोजन किया। देश की जनता में नई चेतना और नए जागरण का संदेश प्रसारित किया। विदेशों में निवास करने वाले चीनियों को संगठित किया तथा चीन में गणतन्त्र की स्थापना कराई। जब गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति युआन शी-काई ने लोकतन्त्र के साथ विश्वासघात किया तो सबसे पहले युआन को राष्ट्रपति पद दिलवाने वाले सन यात-सेन ने ही उसका कड़ा विरोध किया और देश में पुन: राजतन्त्र स्थापित न होने दिया। उन्होंने देश का पथ-प्रदर्शन करने के लिए देश की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था कुओमीनतांग का पुनर्गठन किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए राष्ट्रीय की पवित्र भावनाओं का प्रचार किया। चीनी जनता को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने देश को इतिहास-प्रसिद्ध अपने तीन सिद्धान्तों का मूल मन्त्र दिया जिसे चीनी जनता ने अपने धर्मग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया। इन दोनों विचारधाराओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में डॉ० सन यात-सेन असाधारण व्यक्तित्व में आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुन्दर सम्मिश्रण था।

5. सन यात-सेन का मूल्यांकन :

डॉ० सन यात-सेन को अपने जीवन में सफलताओं की अपेक्षा असफलताओं का अधिक सामना करना पड़ा। फिर भी उनके महान् कार्यों को नहीं भुलाया जा सकता। वास्तव में, सन यात-सेन ने चीन के लिए वही किया जो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने, इटली के लिए मैजनी और कावूर, रूस के लिए लेनिन और अमेरिका के लिए जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। वे चीन के राष्ट्रपिता तथा आधुनिक चीन के निर्माता और विश्व के महान क्रान्तिकारी थे। क्लाइड ने भी उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में लिखा है-“सेन राष्ट्रवादी आन्दोलन के सम्पूर्ण आदर्शवाद के प्रतीक बन गए। पुनर्गठित कुओमीनतांग का सारा क्रान्तिकारी उत्साह उनमें मूर्तिमान हो गया।

कन्फ्यूशियस पुरातन चीन का दार्शनिक सन्त था। 20वीं सदी के चीन में वही भूमिका सन यात-सेन को मिल कन्फ्यूशियसवाद का स्थान सन यात-सेनवाद को मिला।” फ्रेंज शर्मन ने भी लिखा है-“सन यात-सेन ने 40 वर्षों तक चीनी लोगों की स्वाधीनता के लिए क्रान्तिकारी कार्य किए और अपना सर्वस्य बलिदान कर दिया।” इसी प्रकार विनायके का मत है-“उनके सम्बन्ध में उनके विरोधियों को जो भी शंकाएँ थीं, वह रातों-रात भुला दी गईं। मृत्यु से पूर्व अनेक लोग उन्हें स्वप्नद्रष्टा एवं उत्पाती मानते थे परन्तु अब वह सम्पूर्ण ज्ञान एवं विवेक के स्रोत बन गए।

We hope the UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 11 Paths to Modernisation help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 11 Paths to Modernisation , drop a comment below and we will get back to you at the earliest.