UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 8 Confrontation of Cultures (संस्कृतियों का टकराव)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 History . Here we have given UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 8 Confrontation of Cultures

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

संक्षेप में उत्तर दीजिए

प्रश्न 1.

एजटेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए।

उत्तर :

एजटेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की जा सकती है

- एजटेक सभ्यता के लोगों को कृषि का ज्ञान तो था परन्तु पशुपालन का ज्ञान नहीं था। मेसोपोटामिया के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे।

- एजटेक सभ्यता के लोगों की भाषा नाहुआट थी। उन्होंने चित्रात्मक ढंग से इतिहास की घटनाओं का अभिलेखों के रूप में वर्णन किया है। मेसोपोटामिया के लोग कलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। एक प्रकार से यह भी चित्रात्मक लिपि थी।

- एजटेक सभ्यता वालों के पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 260 दिन होते थे। उनका पंचांग धार्मिक समारोहों से जुड़ा था। मेसोपोटामिया वालों ने चन्द्रमा पर एक पंचांग का निर्माण किया। उसमें 30-30 दिनों के बारह महीने होते थे।

- एजटेक सभ्यता के समान मेसोपोटामिया का समाज भी अनेक वर्गों में विभाजित था।

प्रश्न 2.

ऐसे कौन-से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली?

उत्तर :

निम्नलिखित कारणों से यूरोपीय नौचालन में सहायता प्राप्त हुई

- नौका का आकार बड़ा हो गया था और इसमें अधिक सामान भरा जा सकता था।

- नौकाएँ शस्त्रों से सुसज्जित थीं ताकि आक्रमण के समय स्वयं की रक्षा कर सकें।

- 15वीं सदी में यात्रा-साहित्य का खूब प्रचार-प्रसार हुआ।।

- विश्व की रचना पर जानकारी प्राप्त होने लगी थी और भूगोल विषय उन्नति पर था। इससे लोगों | की रुचि में वृद्धि हुई।

प्रश्न 3.

किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने पन्द्रहवीं शताब्दी में सबसे पहले अटलाण्टिक महासागर के पार जाने का साहस किया?

उत्तर :

निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं सदी में सबसे पहले अटलाण्टिक महासागर के पार जाने का साहस किया

- स्पेन और पुर्तगाल के लोग अन्य देशों में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना चाहते थे।

- वे विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे।

- इन देशों की आर्थिक स्थिति विभिन्न कारणों से दयनीय हो गई थी। विशेष रूप से सोने-चाँदी की कमी हो गई थी। इन धातुओं से सिक्के बनाए जाते थे। दूसरे देशों की यात्राओं से ये धातुएँ । प्राप्त की जा सकती थीं।

प्रश्न 4.

कौन-सी नई खाद्य वस्तुएँ दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थीं?

उत्तर :

दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाने वाली खाद्य वस्तुएँ निम्नलिखित थीं आलू, तम्बाकू, गन्ने से बनी चीनी, रबड़, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी, कोको और चॉकलेट बनाने के लिए ककाओ।

प्रश्न 5.

गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राजील ले जाए गए एक सत्रह वर्षीय अफ्रीकी लड़के की यात्रा का वर्णन करें।

उत्तर :

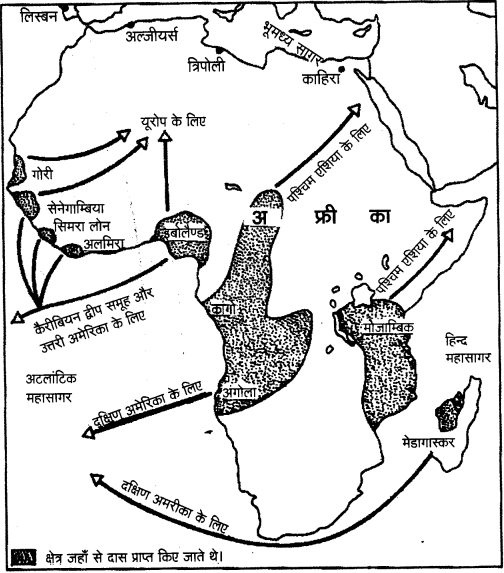

अफ्रीका से जहाज द्वारा ब्राजील की यात्रा एक 17 वर्षीय लड़के को गुलाम के रूप में अफ्रीका से पकड़ा जाता है। वह सहम जाता है। जिसने उसे पकड़ा था वह अब उसका मालिक हो गया था। लड़का मालिक के साथ चल देता है। मालिक उसे इबोलैण्ड ले जाता है। वहाँ से उसे कैरीबियन द्वीप समूह और उत्तरी अमेरिका के लिए भेजा जाता है। रास्ते में जहाज में बालक को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने घर की याद आती है, किन्तु वह स्वतन्त्र नहीं था इसलिए कुछ नहीं कर सकता था।

प्रश्न 6.

दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को कैसे जन्म दिया?

उत्तर :

अटलाण्टिक महासागर के तट पर स्थित ऐसे अनेक देश थे; विशेष रूप से इंग्लैण्ड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैण्ड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया और उनके उपनिवेश स्थापित किए। इन देशों के व्यापारियों ने संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ बनाईं और बड़े-बड़े व्यापारिक अभियान चलाए। यूरोप में अमेरिका से आए सोने-चाँदी ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगीकरण का भरपूर विस्तार किया। यूरोपवासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई-नई वस्तुओं; जैसे तम्बाकू, आलू, गन्ने से बनी चीनी, रबड़ आदि का ज्ञान हुआ जिसे वे उपनिवेशों से प्राप्त करने का प्रयास करने लगे।

परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

डच्च इण्डिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(क) 1602 ई० में

(ख) 1603 ई० में

(ग) 1604 ई० में

(घ) 1605 ई० में

उत्तर :

(क) 1602 ई० में

प्रश्न 2.

पिजारों ने इंका राज्य को जीता

(क) 1532 ई० में

(ख) 1533 ई० में

(ग) 1534 ई० में

(घ) 1535 ई० में

उत्तर :

(क) 1532 ई० में

प्रश्न 3.

माया लोगों के पंचांग में वर्ष में कितने होते थे?

(क) 365

(ख) 365

(ग) 366

(घ) 368

उत्तर :

(क) 365

प्रश्न 4.

माया पंचांग में प्रत्येक मास कितने दिन का होता था?

(क) 20 दिन

(ख) 24 दिन

(ग) 21 दिन

(घ) 22 दिन

उत्तर :

(क) 20 दिन

प्रश्न 5.

सूडानी सभ्यता का केन्द्र नहीं था

(क) घाना

(ख) माली

(ग) बोनू

(घ) डेन्यूब

उत्तर :

(घ) डेन्यूब

प्रश्न 6.

स्वाहिली क्या है?

(क) तटबन्ध

(ख) राज्य

(ग) भाषा

(घ) संस्कृति

उत्तर :

(ग) भाषा

प्रश्न 7.

झुलते बाग किस सभ्यता की विशेषता थी?

(क) पेरू

(ख) हड़प्पा

(ग) इंका

(घ) आर्य

उत्तर :

(ग) इंका

प्रश्न 8.

वास्कोडिगामा कालीकट किस वर्ष में पहुँचा था?

(क) 1498 ई० में

(ख) 1460 ई० में

(ग) 1475 ई० में

(घ) 1480 ई० में

उत्तर :

(क) 1498 ई० में

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

उत्तमाशा अन्तरीप की खोज किसने की थी?

उत्तर :

उत्तमाशा अन्तरीप की खोज बारथोलोम्यु डियाज नामक एक पुर्तगाली नाविक ने की थी।

प्रश्न 2.

वास्कोडिगामा कालीकट कब आया था?

उत्तर :

वास्कोडिगामा 1498 ई० में कालीकट (भारत) आया था

प्रश्न 3.

विश्व की जलमार्ग द्वारा प्रथम परिक्रमा किसने की थी?

उत्तर :

विश्व की जलमार्ग द्वारा प्रथम परिक्रमा मैगलेन नामक नाविक ने की थी?

प्रश्न 4.

अमेरिका की खोज किसने की थी?

उत्तर :

अमेरिका की खोज सर्वप्रथम कोलम्बस ने की थी।

प्रश्न 5.

भौगोलिक खोजों के दो।रिणाम लिखिए।

उत्तर :

- उपनिवशवाद का विस्तार और

- विश्व व्यापार में वृद्धि

प्रश्न 6.

उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है?

उत्तर :

उपनिवेशवाद उन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का नाम है, जिनके आधार पर कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्स बनाए रखना अथवा इसका विस्तार करना चाहती है।

प्रश्न 7.

रोम के पोप ने विश्व का विभाजन किन दो देशों के मध्य किया था?

उत्तर :

- पुर्तगाल और

- स्पेन

प्रश्न 8.

भारत में दो पुर्तगाली उपनिवेशों के नाम बताइए।

उत्तर :

- गोवा और

- दादरा

प्रश्न 9.

अरावाकी लुकायो समुदायों के लोग कहाँ निवास करते थे?

उत्तर :

अरावाकी लुकायो कैरीबियन सागर, कैरीबियन प्रदेश और ब्राजील के बहामा, ग्रेटर ऐण्टिलीज में रहते थे।

प्रश्न 10.

तुपिनांबा कौन थे?

उत्तर :

तुपिनांबा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट और ब्राजील नामक पेड़ के जंगलों के निवासी थे।

प्रश्न 11.

नई दुनिया की खोज कब तथा किसने की? इसका नाम अमेरिका किसने रखा?

उत्तर :

नई दुनिया की खोज 1492 ई० में कोलम्बस ने की। इसका अमेरिका नाम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 ई० में रखा गया।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

माया लोगों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या थी?

उत्तर :

माया लोगों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं

- माया सभ्यता के लोगों ने अनेक इमारतें; जैसे-वैधशालाएँ तथा पिरामिड आदि बनवाए।

- माया लोगों के पंचांग में वर्ष 365 दिन का था परन्तु उनके वर्ष का विभाजन 18 महीनों में होता था। प्रत्येक महीना 20 दिन का होता था।

- माया सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान था तथा उनके पास शून्य के लिए भी प्रतीक चिह्न था

- माया लोगों की लिपि अंशत: चित्रात्मक थी।

- माया के लोग लिखने के लिए भोजपत्रों या एक प्रकार के कागज का प्रयोग करते थे।

प्रश्न 2.

एजटेक लोगों के सामाजिक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :

एजटेक समाज अनेक उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित था। सर्वोच्च वर्ग सामन्ती वर्ग था जो जन्म से सामन्त और पुरोहित होते थे। ये लोग सरकार, सेना और पुरोहित के कार्य के उच्च पदों पर आसीन थे। इनका समाज में सर्वाधिक सम्मान था। इसके बाद व्यापारियों का महत्त्व था। ये गुप्तचरों , और राजदूतों के रूप में भी कार्य करते थे। प्रतिभाशाली शिल्पियों, कलाकारों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

प्रश्न 3.

इंका लोगों के आर्थिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं?

उत्तर :

इंका सभ्यता की जीविका का आधार कृषि था किन्तु उनके यहाँ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि नहीं थी। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन को समतल बनाकर सीढ़ीदार खेत तैयार किए। उन्होंने सिंचाई की प्रणाली और जल निकासी विकसित की। इंका लोग अनाज में मक्को और आलू उगाते थे, भोजन तथा श्रम के लिए लोग लामा पालते थे।

प्रश्न 4.

इंका सभ्यता की कला के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर :

इंका लोगों की कला

- इंका लोगोंकी मिट्टी के बर्तन बनाने और बुनाई की कला उच्चकोटि की थी।

- इंका लोगों ने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया था, किन्तु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी।

- वे क्विपु या डोरियों पर गाँठे लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखते थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इंका लोग इन धागों में एक प्रकार का गुप्त संकेत बुनते थे।

- उन्होंने चट्टानों से सुन्दर भवनों का निर्माण किया। राजमिस्त्री पथरों को सुन्दर रूप देने के लिए शल्कल पद्धति का उपयोग करते थे।

प्रश्न 5.

उत्तमाशा अन्तरीप की खोज किस प्रकार हुई थी?

उत्तर :

उत्तमाशा अन्तरीप की खोज एक समुद्र-यात्री बारथोलोम्युडियाज ने की थी। 1486 ई० में बारथोलोम्यु अनेक कठिनाइयाँ सहन करने के बाद अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुँचा, जिसे उसने ‘तुफानों का अन्तरीप’ नाम दिया। बाद में पुर्तगाल के शासक ने इसका नाम ‘उत्तमाशा अन्तरीप’ (Cape of Good Hope) रख दिया।

प्रश्न 6.

कोलम्बस की भौगोलिक खोजों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

स्पेनिश राजा फड़नेण्ड की सहायता पाकर साहसी नाविक कोलम्बस 1492 ई० में तीन समुद्री जहाजों को लेकर भारत की खोज के लिए निकला। परन्तु तैंतीस दिन की समुद्री यात्रा के पश्चात् (वास्तव में उचित मार्ग से भटककर) वह एक नई भूमि पर पहुंच गया। पहले वह समझा कि यह भारत भूमि ही है, परन्तु वास्तव में यह नई दुनिया थी। बाद में इटली का एक नाविक अमेरिगो भी यहीं पर पहुंचा। उसी के नाम पर इसका नाम ‘अमेरिका’ पड़ा।

प्रश्न 7.

न्यूफाउण्डलैण्ड और लेब्रेडोर की खोज किसने की?

उत्तर :

यूरोप महाद्वीप के लिए न्यूफाउण्डलैण्ड की खोज इंग्लैण्ड के नाविक जॉन कैबेट की देन थी। 1497 ई० में जॉन कैबेट इंग्लैण्ड के राजा हेनरी सप्तम की सहायता से पश्चिमी समुद्र की ओर निकला। साहसी नाविक जॉन कैबेट उत्तरी अटलाण्टिक महासागर को पार कर कनाडा के समुद्रतट पर पहुँच गया और उसने न्यूफाउण्डलैण्ड की खोज की। त्र सेबासटियन कैबेट ने लेब्रेडोर की खोज की।

प्रश्न 8.

वास्कोडिगामा भारत किस प्रकार पहुँचा?

उत्तर :

यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्कोडिगामा ने की थी। वास्कोडिगामा पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त कर इस अभियान पर निकला था। यह नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तमाशा अन्तरीप पहुँचा, फिर हिन्द महासागर से होते हुए जंजीबार और वहाँ से पूर्व की ओर बढ़ा। यहाँ से वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के , बन्दरगाह पर पहुँचा।

प्रश्न 9.

भौगोलिक खोजों का क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर :

भौगोलिक खोजों के द्वारा समुद्री मार्ग ढूंढ़ निकालने के कारण यूरोपीय लोगों ने व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष प्रगति की। इससे उन्हें विश्व की उन्नत सभ्यताओं का ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ। वरन् उन्होंने अन्य देशों में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी किया। इससे विश्व में पुनर्जागरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। कोपरनिकस और गैलीलियो की खोजों ने मानव को विश्व के प्रति नई संकल्पना प्रदान की। इस ज्ञान ने मानव के अन्धविश्वासों के भ्रमजाल को तोड़ दिया और उसमें नवीन विचारों और दृष्टिको प्रों को विकसित किया। पृथ्वी को गोल सिद्ध करके भूगोलविदों ने विश्व-परिक्रमा के द्वार खोल दिए। इन्हीं खोजों ने यूरोपवासियों को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया। इन्हीं खोजों के कारण यूरोपीय सभ्यता अमेरिका तथा पूर्वी देशों तक पहुँचने में सफल हुई। इन खोजों के कारण मानव मध्य युग के अन्धविश्वासों को त्यागकर नवयुग के प्रकाश की ओर बढ़ चल’

प्रश्न 10.

भौगोलिक खोजों के परिणामों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :

भौगोलिक खोजों के अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम भी हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है

- भौगोलिक खोजों के परिणामस्वरूप भारत जाने का छोटा और नया मार्ग खुल गया।

- नए व्यापारिक मार्गों की खोज के कारण विश्व के व्यापार में तेजी के साथ वृद्धि होने लगी।

- यूरोप में बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों का विकास होने लगा और इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन तथा पुर्तगाल देश धनी और शक्तिशाली होने लगे।

- यूरोपीय देशों में अपने उपनिवेश बनाने और अपना साम्राज्य बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई।

- यूरोप के शरणार्थी अमेरिका में आकर बसने लगे ओर वहाँ अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को विकास करने लगे।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

कैरीबियन द्वीपसमूह की अरावाक संस्कृति और ब्राजील के तुपिनांबा लोगों के विषय में संक्षेप में लिखिए।

उत्तर :

अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरीबियन सागर में स्थित छोटे-बड़े सैकड़ों द्वीपसमूहों (जिन्हें आज बहामा कहा जाता है) और वृहत्तर ऐण्टिलीज में निवास करते थे। कैरिब नाम के एक खुखार कबीले ने उन्हें लघु ऐण्टिलीज प्रदेश से भगा दिया था। इसके विपरीत, अरावाक लोग लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसन्द करते थे। वे कुशल नौका-निर्माता थे (वे पेड़ के खोखले तनों सेअपनी डोंगियाँ बनाते थे) और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र की यात्रा किया करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन-निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कन्द-मूल और कसावा उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों के मुख्य सांस्कृतिक मूल्य थे कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें जिससे समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के वृद्धों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे।

अन्य अनेक समाजों के समान अरावाक समाज में भी शमन लोग कष्ट निवारकों और इहलोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते थे। अरावाक लोग सोने से बने आभूषण पहनते थे पर यूरोपवासियों की तरह सोने को उतना महत्त्व नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले काँच के मनके दे देता था तो वे प्रसन्न होते थे क्योंकि उन्हें कॉच का मनका अधिक सुन्दर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी-हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसन्द किया। अरावाकों का व्यवहार अत्यन्त उदारतापूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। लेकिन कालान्तर में जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई तब उन्होंने उनका विरोध किया परन्तु उन्हें उसके विनाशाकरी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के सम्पर्क में आने के बाद लगभग पच्चीस वर्ष के भीतर ही अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लगभग परिवर्तन ही हो गया।

‘तुपिनांबा’ कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्रतट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गाँवों में रहते थे। (ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा)। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हे बहुतायत से फल, सब्जियाँ और मछलियाँ मिल जाती थीं जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। जो यूरोपवासी उनसे मिले, वे उनकी खुशहाल आजादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना और न ही कोई चर्च था जो उनके जीवन को नियन्त्रित कर सके।

प्रश्न 2.

एजटेक संस्कृति के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर :

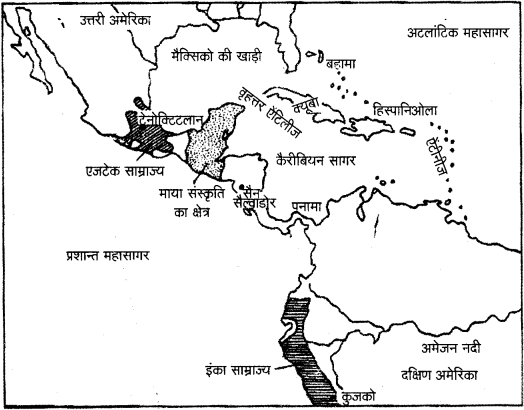

बारहवीं शताब्दी में एजटेक लोग उत्तर से आकर मेक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। (इस घाटी का यह नाम उनके मेक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था) उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से कर वसूल करने लगे एजटेक समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग सम्मिलित थे जो उच्च कुलोत्पन्न, पुरोहित, अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना तथा पौरोहित्य कर्म से उच्च पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का अवसर दिया जाता था।

प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। चूंकि एजटेक लोगों के पास भूमि की कमी थी इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार (reclamation, ज ल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा करना) किया। सरकण्डे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू तैयार किए, जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। इन अत्यन्त उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गईं जिन पर 1325 में एंजटेक राजधानी टेनोक्टिटलान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। चूंकि एजटेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भय मन्दिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को ही समर्पित थे। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियाँ, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे।

भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता था जो सार्वनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषिदासों जैसे खेतिहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले, उनके खेत जोतते थे, गरीब लोग कभी-कभी अपने बच्चों को भी गुलामी के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री साधारणतया कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आजादी फिर से खरीद सकते थे। एजटेक लोग इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे शिक्षा अवश्य पाएँ।

कुलीन वर्ग के बच्चे कालमेकाक में भर्ती किए जाते थे जहाँ उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। शेष बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ल स्कूल में पढ़ते थे जहाँ उन्हें इतिहास, पुराण-मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम-धन्धों में कुशलता प्रदान की जाती थी। सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में, एजटेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे।

प्रश्न 3.

इंका संस्कृति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

उत्तर :

दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति महासागर थी। बारहवीं शताब्दी में प्रथम इंका सांता फे शासक मैंको कपाक ने कुजको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। नवें इंका शासक के काल में राज्य का इक्वेडोर विस्तार शुरू हुआ और अन्तत: इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक ब्राजील 3,000 मील में फैल गया। इंका साम्राज्य अत्यन्त केन्द्रीकृत था। राजा में ही सम्पूर्ण शक्ति निहित थी और वही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशसन की भाषा क्वेचुआ बोलनी प्रशान्त महासागर अनिवार्य थी। प्रत्येक कबीला स्वतन्त्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ-ही-साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता। था। इस प्रकार, एजटेक साम्राज्य की।

ही तरह इंका साम्राज्य इंकाइयों के नियन्त्रण वाले एक संघ के समान था। जनसंख्या के निश्चित आँकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। एजटेक लोगों की तरह इंका भी उच्चकोटि के भवन-निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें निर्मित की थीं। उनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराशकर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम-प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी।

राज-मिस्त्री खण्डों को सुन्दर रूप देने के लिए शल्क पद्धति (फ्लेकिंग) का प्रयोग करते थे जो प्रभावकारी होने के साथ-साथ सरल होती थी। अनेक शिलाखण्ड वजन में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखण्डों को ढोने के लिए पहियेदार गाड़ियाँ नहीं थीं। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। इंका सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल-निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित कीं। हाल ही मेंकिए गए अध्ययन से पता चला है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में एंडियाई अधिपत्यकाओं (ऊँची भूमियों) में खेती आज की तुलना में काफी अधिक परिमाण में की जाती थी।

इंको लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्चकोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया था। किन्तु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली वश्य थी—यह थी क्विपु, यानी डोरियों पर गाँठे लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इंका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत (Code) बुनते थे। इंका साम्राज्य का ढाँचा पिरामिडनुमा था जिसका मतलब था कि जब एक बार इंका प्रधान पकड़ लिया जाता था तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरन्त टूट जाती थी और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

एजटेक तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएँ थीं, और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थीं। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधानों का निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहितों और शमनों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मन्दिर बनाए जाते थे, जिनमें परम्परागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चाँदी को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल विपरीत थी।

प्रश्न 4.

भौगोलिक खोजों के परिणामस्वरूप किस प्रकार पुर्तगाली उपनिवेश स्थापित किए गए?

उत्तर :

पुर्तगाली उपनिवेश तत्कालीन समुद्री खोजों में पुर्तगाल और स्पेन ने सबसे अधिक भाग लिया। स्पेनवासियों ने मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में उपनिवनेशों की स्थापना की। पुर्तगाल निवासियों ने अफ्रीका के तट पर, फारस की खाड़ी में तथा भारतवर्ष में उपनिवेश स्थापित किए। पुर्तगाल का साम्राज्य औपनिवेशिक की अपेक्षा व्यापारिक अधिक था। इससे अरब और वेनिस के व्यापार को अधिक धक्का पहुँचा और उन लोगों ने पुर्तगाल को बहुत विरोध किया। पुर्तगाल ने उनका सफल प्रतिद्वन्द्वी बनने के लिए अपनी जल-शक्ति में वृद्धि की और धीरे-धीरे पूर्व में एक साम्राज्य भी स्थापित कर लिया। भारतवर्ष में पुर्तगाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय अल्मोड़ा और अलबुकर्क को प्राप्त है। पुर्तगाल के गवर्नर अलबुकर्क ने भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर गोवा को अपना प्रधान केन्द्र बनाया और अनेक तटीय नगरों पर अधिकार कर लिया। फारस की खाड़ी में ओर्मज पर भी उसने अधिकार किया।

उसके और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बहुत-से पुर्तगाली पश्चिमी समुद्र-तट पर आ बसे, जिन्होंने अन्तर्जातीय विवाह आदि द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाया। ईसाई धर्म के विस्तार में पादरियों ने विशेष योग दिया। भारत के अतिरिक्त चीन, जापान और पूर्वी द्वीपसमूह में भी पुर्तगाल के व्यापारिक क्षेत्र स्थापित हुए। परन्तु समस्त एशिया पर अधिकार करना या उसका यूरोपीयकरण करना उसकी शक्ति की परिधि के बाहर था। वह स्वयं एक छोटा देश था और इसके विपरीत एशिया के अनेक देश बहुत शक्तिशाली और साधन-सम्पन्न थे। दूसरे, एशिया की सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति से कहीं अधिक प्राचीन, प्रौढ़ और सबल थी। संस्कृति के क्षेत्र में इन देशों को पुर्तगाल की अपेक्षा न थी, जहाँ के निवासियों ने धार्मिक क्षेत्र में घोर असहिष्णुता और क्षुद्र हृदय का परिचय दिया था। साथ ही पुर्तगाल को व्यापारिक क्षेत्र में अरबों और वेनिस से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और इन देशों ने उसका उग्र विरोध किया। अपनी समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी पुर्तगाल ने व्यापार के क्षेत्र में पूर्वी देशों में बहुत अधिक लाभ उठाया और उसकी राजधानी लिस्बन तो यूरोप का व्यापारिक केन्द्र बन गई।

इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप की दूसरी शक्तियाँ भी इस क्षेत्र में उतरने लगीं और पोप के विश्व-विभाजन आदेश (1494 ई०) की उपेक्षा करके उन्होंने भी एशिया में अपने व्यापारिक केन्द्र खोलने प्रारम्भ किए। इस प्रयत्न में नीदरलैण्ड का प्रमुख हाथ रहा, जिसने पुर्तगाली जहाजों को लूटनी भी प्रारम्भ कर दिया। स्पेन ने भी फिलिपीन्स पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाल ने अफ्रीका के समुद्र-तट पर भी अपनी बस्तियाँ बसानी प्रारम्भ कीं। यूरोप निवासी अफ्रीका को भूत-प्रेत एवं जादूगरों का देश समझते थे। अतएव उन्होंने इसके तट पर उपनिवेश और कोठियाँ स्थापित तो कीं, किन्तु जलवायु के प्रतिकूल होने से यूरोप निवासियों में इस ‘अन्धमहाद्वीप’ के आन्तरिक भागों में प्रवेश करने का साहस तथा सामर्थ्य न थी। अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने अफ्रीका के मूरों को परास्त करके कुछ उपनिवपेश स्थापित किए परन्तु वे स्थायी न हो सके।

अफ्रीका के दक्षिण में भी हॉलैण्ड के निवासियों ने एक उपनिवेश स्थापित किया, परन्तु मूल निवासियों के विरोध के कारण वे भी भीतरी भागों में प्रवेश पाने में असफल रहे। हॉलैण्डवासियों के समान पुर्तगाली भी अफ्रीका के भीतरी भागों में प्रवेश पाने में असमर्थ रहे और कुछ समय पश्चात् अबीसीनियों से उनको निकाल भी दिया गया। इस अन्धमहाद्वीप’ (अफ्रीका) से यूरोप वालों को एक विशेष लाभ यह हुआ कि उन्होंने लाखों हब्शियों को दास बनाकर अमेरिका में बेच दिया और उनको इस व्यापार से अतुल धनराशि प्राप्त हुई तथा अमेरिका के उपनिपवेशों को बसाने में बहुत सहायता मिली। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में पुर्तगालियों को पर्याप्त सफलता मिली।

यहाँ के आदि-निवासियों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, साथ ही अन्य यूरोपीय देशों को इस पर अधिकार स्थापित करने से वंचित रखा। पुर्तगाली शासकों और ईसाई पादरियों ने यहाँ पर पुर्तगाल के साम्राज्य की स्थापना की और इसके शासन के लिए पुर्तगाल से गवर्नर भेजे जाने लगे। साम्राज्य-स्थापना का प्रभाव पुर्तगाल पर अन्ततोगत्वा अच्छा नहीं पड़ा। एक तो यह देश छोटा था और दूसरे उसकी जनसंख्या भी कम थी, जो विस्तृत साम्राज्य स्थापना के कार्य को सफल नहीं बना सकती थी। पुर्तगाल की असहिष्णु एवं संकुचित नीति उसके विकास में बाधक थी। साथ ही धन की अधिकता ने उनमें विलासिता भी उत्पन्न कर दी थी। 16वीं शताब्दी के अन्त में पुर्तगाल स्पेन के अधीन हुआ तो पुर्तगाल का ह्रास प्रारम्भ हो गया।

प्रश्न 5.

स्पेन के उत्कर्ष पर संक्षेप में प्रकाश डालिए

उत्तर :

स्पेन का उत्कर्ष स्पेन ने ‘नई दुनिया’ (अमेरिका) में ‘सैन डोमिनिगो के द्वीप में अपना प्रथम उपनिपवेश स्थापित किया और वहीं से उसने अनेक कैरीबियन द्वीपों तथा फ्लोरिडा से वेनेजुएला तक के देशों को अधिकृत किया। स्पेनवासियों ने धन के लालच में ही मध्य और दक्षिणी अमेरिका के भीतरी प्रदेशों में प्रवेश प्रारम्भ किया। उन्होंने पेरू और मैक्सिको की प्राचीन सभ्यता तथा वहाँ के अपार धन (सोना-चाँदी) की अनेक कहानियाँ सुन रखी थीं। इन देशों पर झूठ, निर्दयता और विश्वासघात के आधार पर स्पेन ने विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य की वृद्धि की। स्पेनवासियों ने अपनी बर्बरता तथा नृशंस व्यवहार द्वारा हूणों तथा मंगोलों के समान रक्तरंजित इतिहास की पुनरावृत्ति की, वहाँ के निवासियों को निर्धन एवं निर्बल बनाकर अमेरिका का धन लूटा, आदिम निवासी दास बनाकर खानों में काम करने के लिए बाध्य किए गए।

अनेक गाँवों के लोगों ने तो सामूहिक रूप से आत्महत्या करके दासता से मुक्ति प्राप्; की। 1519 ई० में स्पेन के एक साहसी सैनिक हर्नेडो कोर्टिज ने थोडे-से सिपाहियों और तोपों की सहायता से धोखे और विश्वासघात, परन्तु अपूर्व साहस के साथ मैक्सिको पर अधिकार करके उसे स्पेन के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। कोर्टिज के एक साथी, जिसका नाम फ्रांसिस्को पिजारो था, ने 1531 ई० में पूरे के इंका वंश पर प्रभुत्व स्थापित किया। मैक्सिको की भाँति यहाँ पर भी लूट में स्पेनियों को अपार धनराशि प्राप्त हुई। उदाहरणार्थ-जब पिजारो ने पेरू के अन्तिम सम्राट को बन्दी बनाया तब उसने उसके स्वतन्त्र स्वर्ण से भरा हुआ एक कमरा माँगा। इतना स्वर्ण उसे दिया गया, परन्तु स्वर्ण लेकर भी उसने सम्राट का वध कर डाला। मैक्सिको, मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीपसमूह और पेरू आदि लैटिन अमेरिका के नाम से सम्बोधित किए जाते हैं क्योंकि उन पर लैटिन अथवा रोमन चर्च के अनुयायियों ने अधिकार किया था।

व्यापार के साथ चर्च ने भी साम्राज्यवाद की सहायता की। चर्च के द्वारा ‘नई दुनिया को सभ्य बनाने का प्रयत्न किया गया, यद्यपि ‘नई दुनिया’ पहले से ही सभ्य एवं सम्पन्न थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मैक्सिको तथा पेरू की फलती-फूलती सभ्यता नष्ट हो गई और कला-कौशल तथा वैभवपूर्ण स्थान ऊसर तथा श्मशान में परिणत हो गया। स्पेन के विजेताओं का उद्देश्य उन देशों में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार करना भी था। इन्हें नास्तिकों की एक बड़ी दुनिया ही मिल गई थी जहाँ धर्म-प्रचार का कार्य सफलतापूर्वक हो सकता था। कुछ अंशों में चर्च ने लोगों की कठिनाइयाँ दूर करने में सहायता भी पहुँचाई। धन की लालसा स्पेनी औपनिवेशिकों के लिए उत्साहवर्द्धक सिद्ध हुई और उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना एवं विस्तर को शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न किया।

एक स्पेनी सरदार पेड्रो ने अर्जेण्टीना और पैराग्वे की स्थापना की। पिजारो के एक साथी ने चिली के तटीय प्रदेश को और दूसरे ने इक्वेडोर को अधिकृत किया। इसी समय कोलम्बिया पर भी स्पेन का अधिकार हुआ। उन्होंने जिस देश को अधिकृत किया उसमें ईसाई धर्म तथा स्पेनी भाषा का प्रचार किया और व्यापार तथा कृषि को प्रोत्साहन दिया। सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में स्पेनी साम्राज्य शासन की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त था, जिनमें अलग-अलग वाइसराय नियुक्त थे। एक भाग तो नया स्पेन कहलाता था, जिसमें मैक्सिको, वेस्टइण्डीज मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग और एशियाई द्वीप फिलीपीन्स आदि थे। जो एक वाइसराय के अधीन थे। पेरू के वाइसराय के अधीन पेरू, चिली, इक्वेडोर और अर्जेण्टीना के देश थे।

ये सभी देश धर्म-प्रचार के लिए अनेक धार्मिक क्षेत्रों में विभक्तथे जहाँ पर स्पेन के राजकीय आश्रय प्राप्त बहुसंख्यक धर्मप्रचारक (Monk) पादरी धर्म-प्रचार के कार्य में संलग्न थे। दो नगरों में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई थी। इस प्रकार स्पेन की अधीनता में बड़ी शीघ्रता के साथ अमेरिका या पश्चिमी गोलार्द्ध का यूरोपीयकरण हो रहा था। सोलहवीं शताब्दी में स्पेन ने केवल बाह्य दुनिया में ही एक विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना । नहीं की, वरन् यूरोप में भी वह सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था। सम्राट चार्ल्स पंचम केवल स्पेन का राजी नहीं, अपितु पवित्र रोम सम्राट भी था। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी फिलिप द्वितीय पवित्र रोमन सम्राट तो न था, परन्तु स्पेन के भावी राजा के रूप में वह इस विशाल स्पेन साम्राज्य का स्वामी था, जो दोनों गोलार्द्ध में फैला हुआ था और जिसके अधीन असीम धनराशि थी। उसके आतंक से यूरोप के प्रायः सभी राज्य भयभीत थे। उसने 1580 ई० में पुर्तगाल पर भी विजय प्राप्त की, जिससे स्पेन तथा पुर्तगाल का संयुक्त राज्य गठित हुआ।

We hope the UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 8 Confrontation of Cultures help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 8 Confrontation of Cultures , drop a comment below and we will get back to you at the earliest.