UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 1 From the Beginning of Time (समय की शुरुआत से)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 History . Here we given UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 1 From the Beginning of Timehave

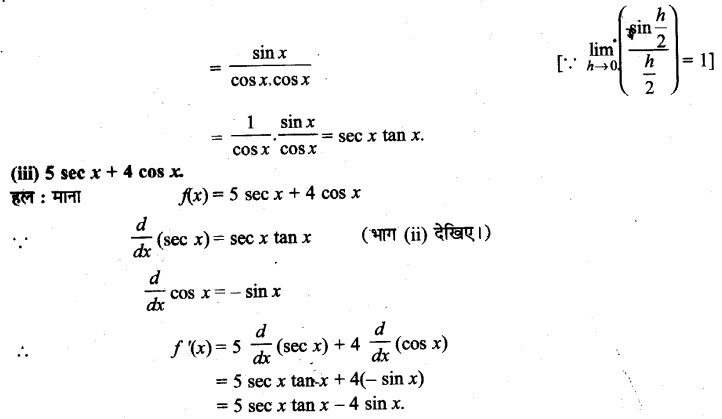

पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर

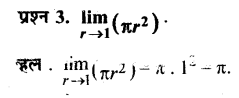

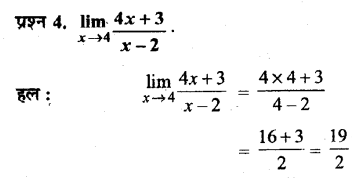

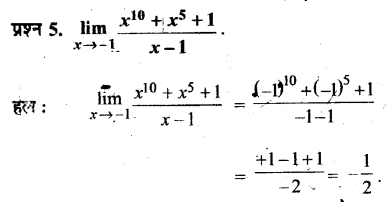

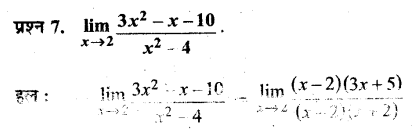

संक्षेप में उत्तर दीजिए

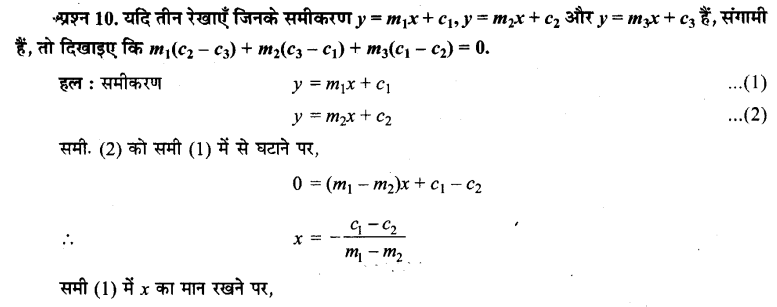

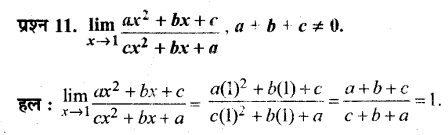

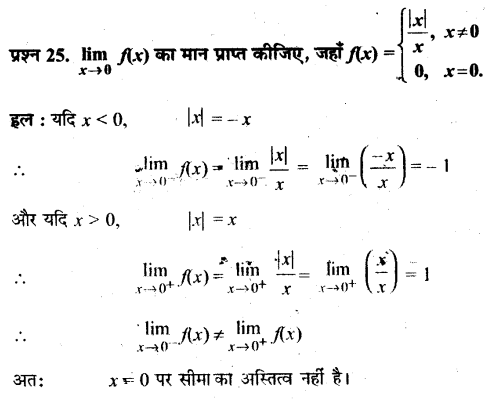

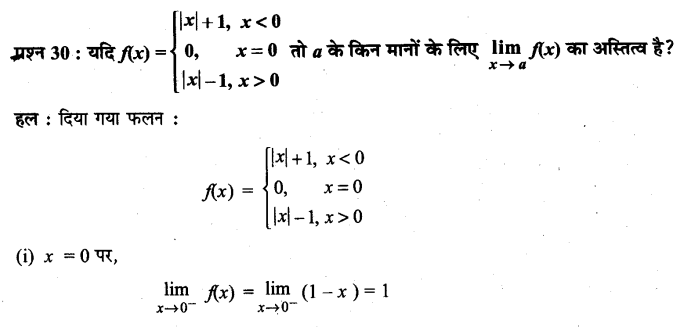

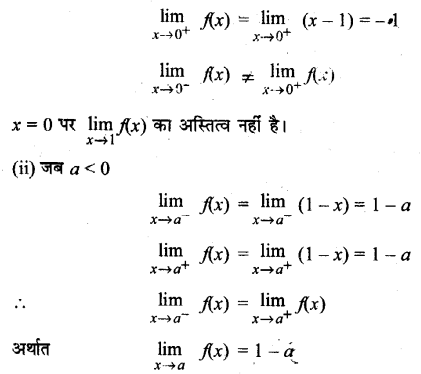

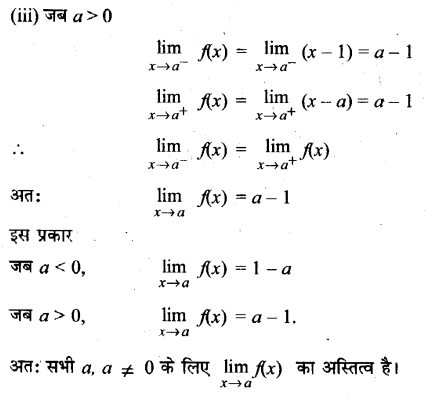

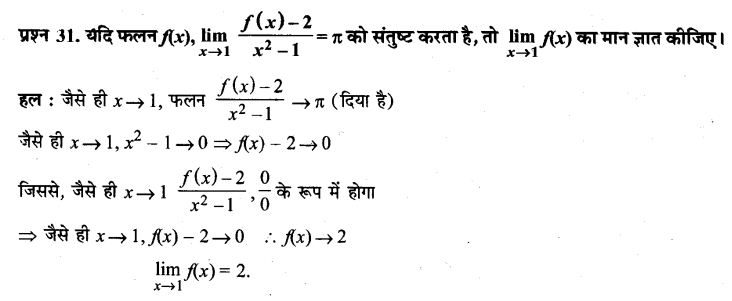

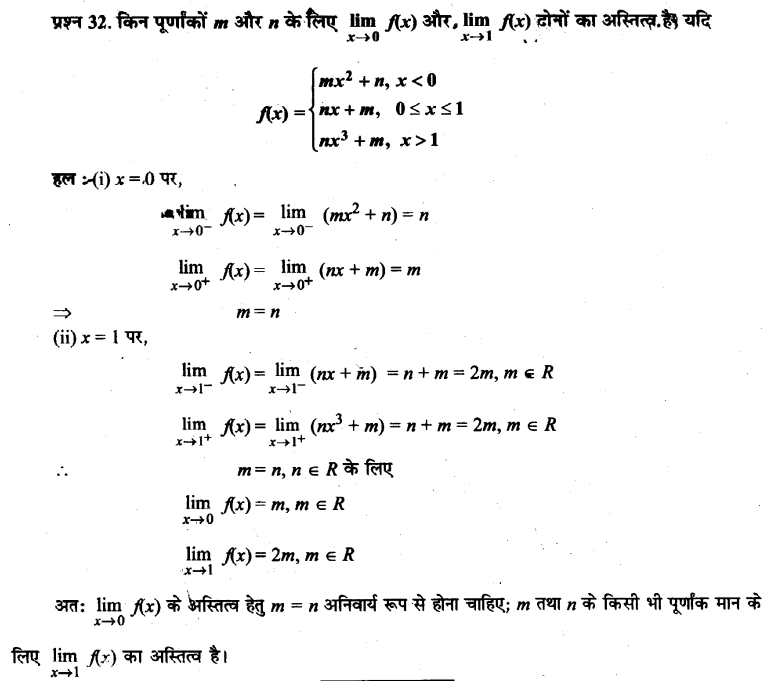

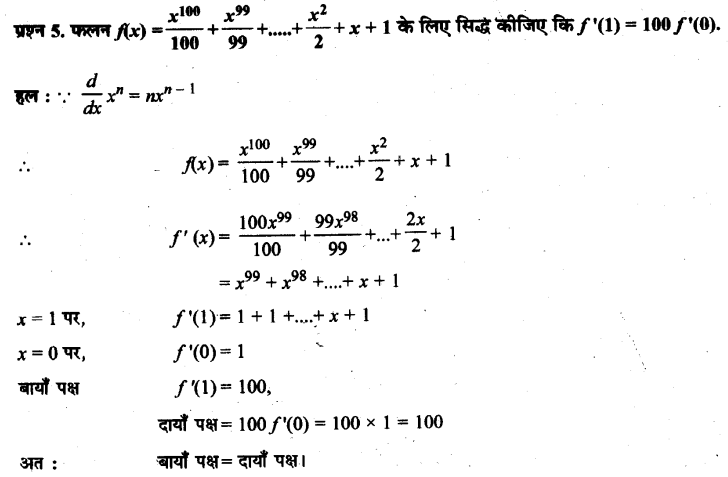

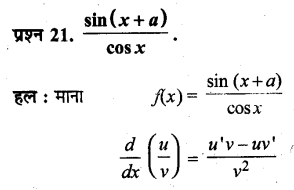

प्रश्न 1.

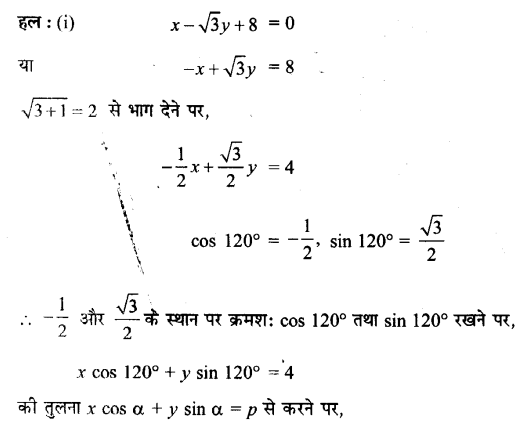

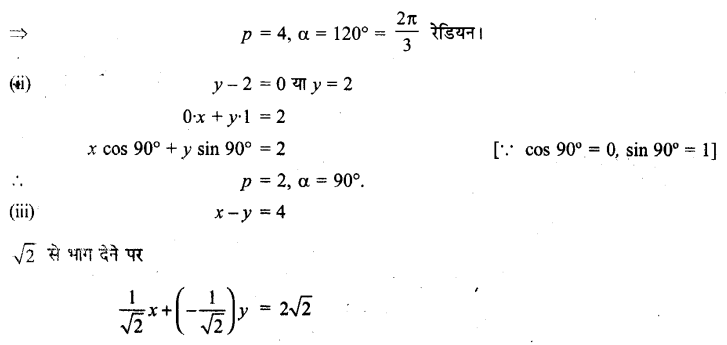

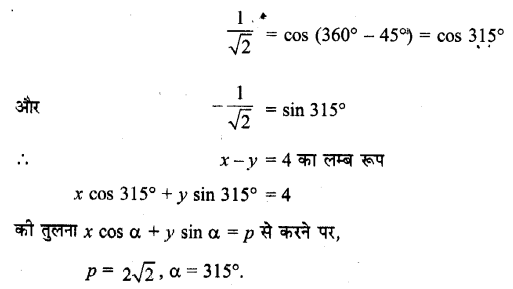

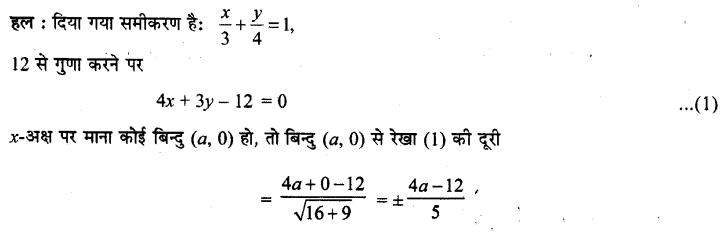

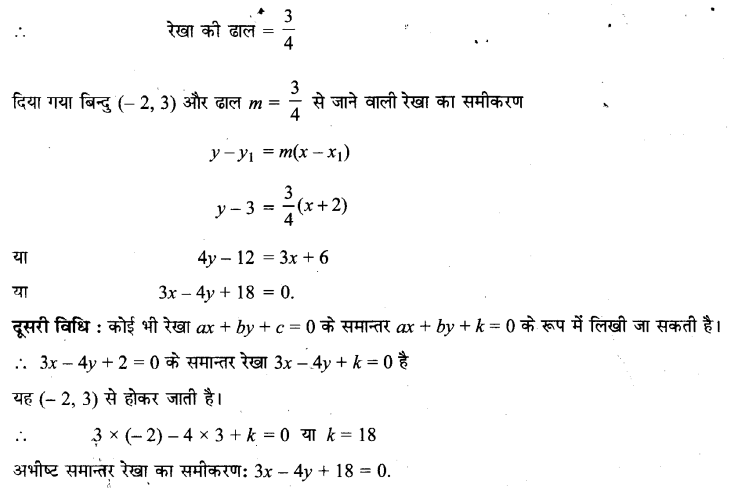

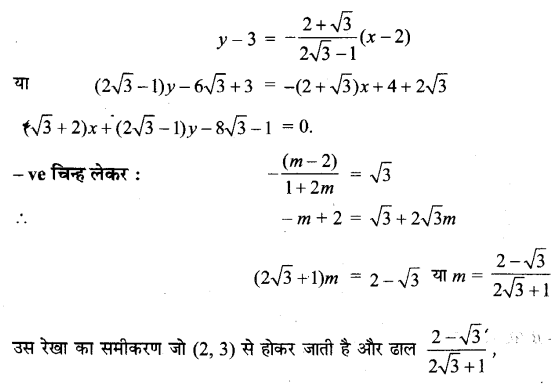

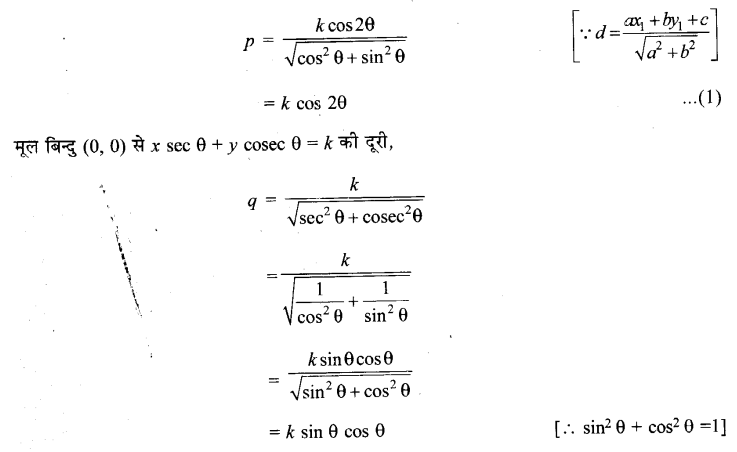

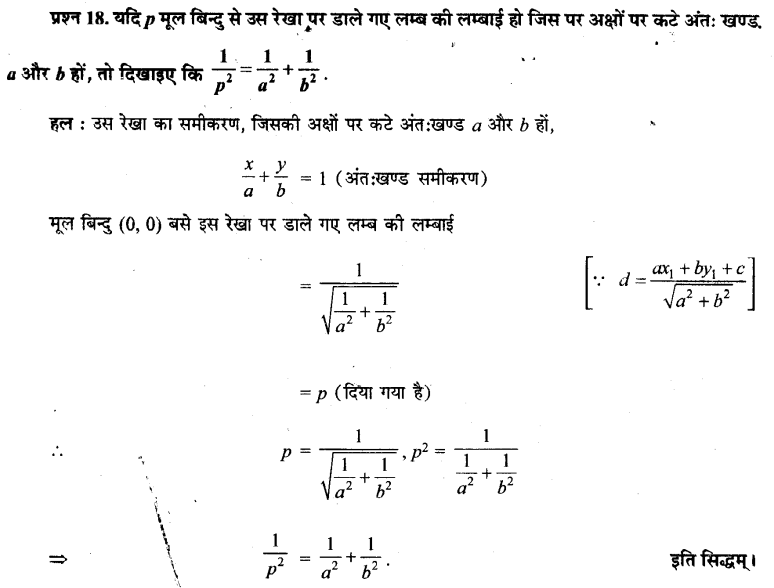

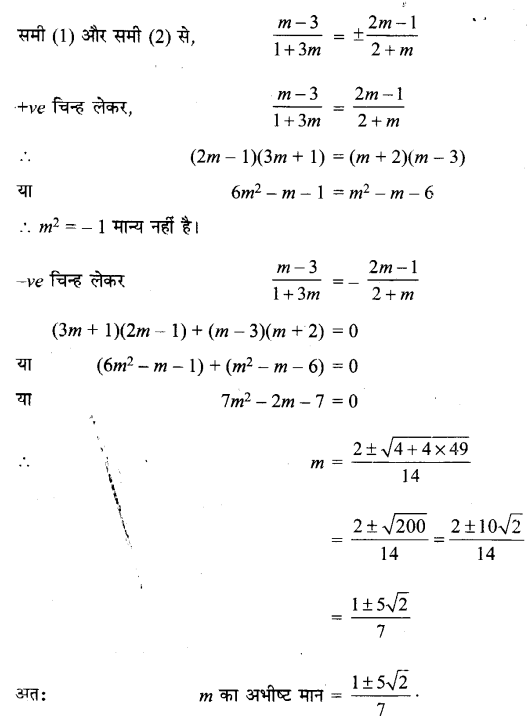

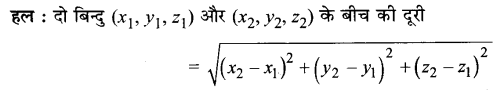

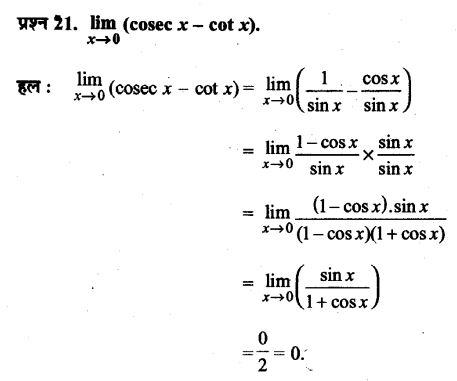

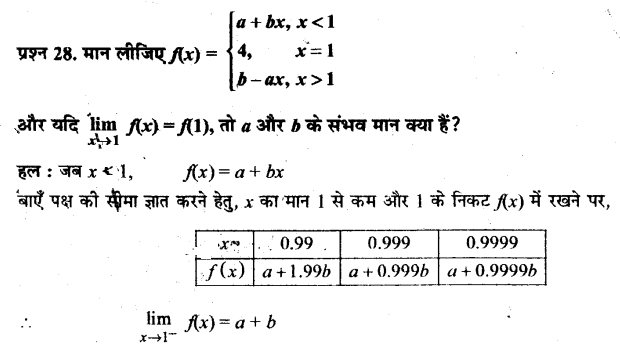

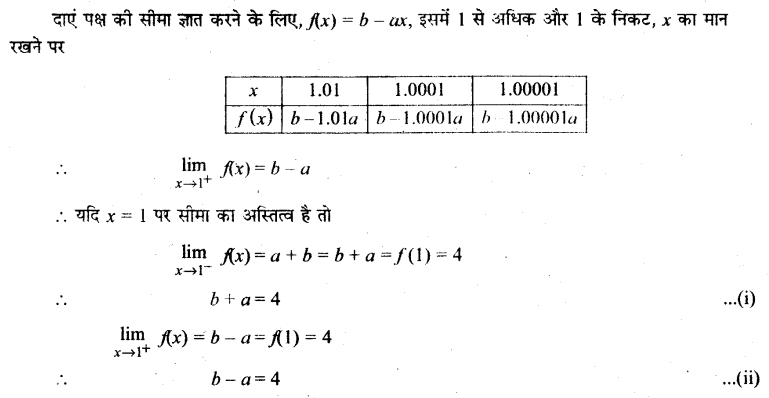

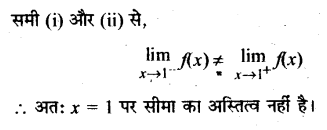

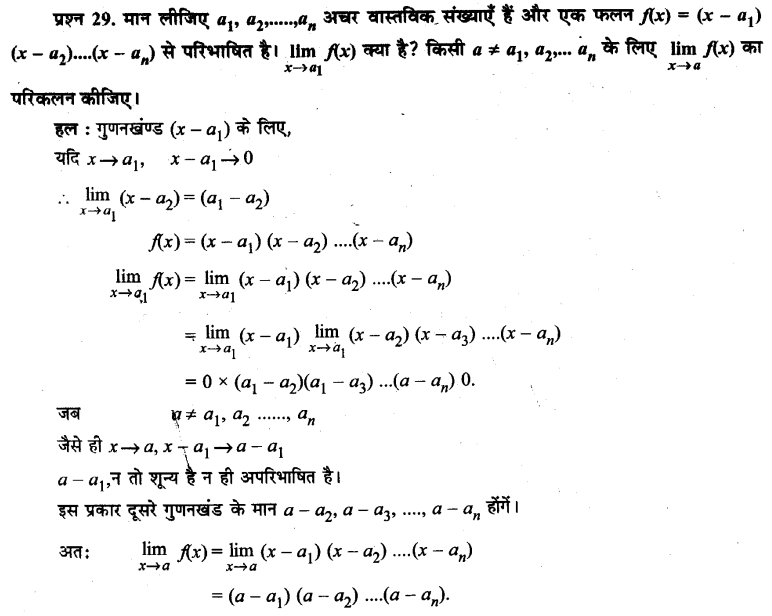

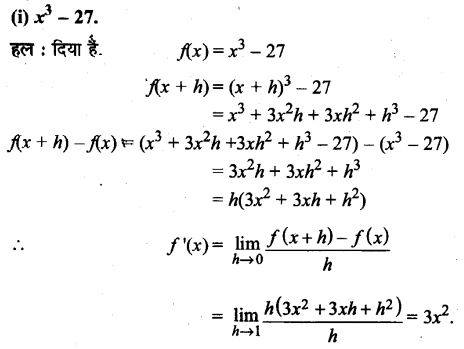

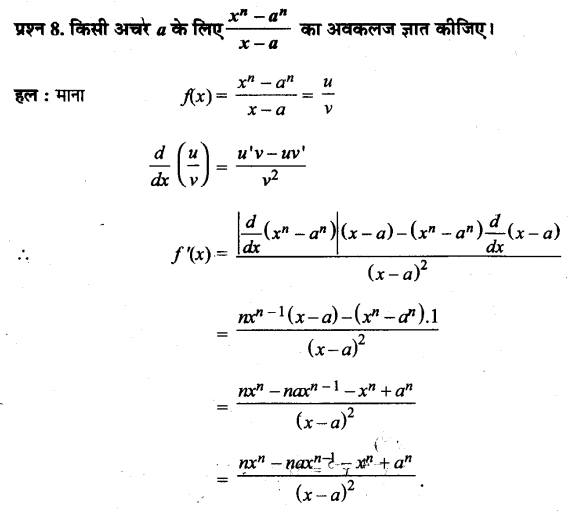

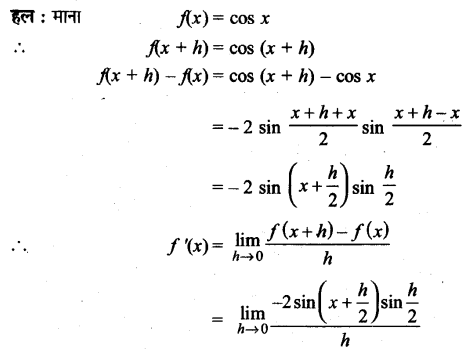

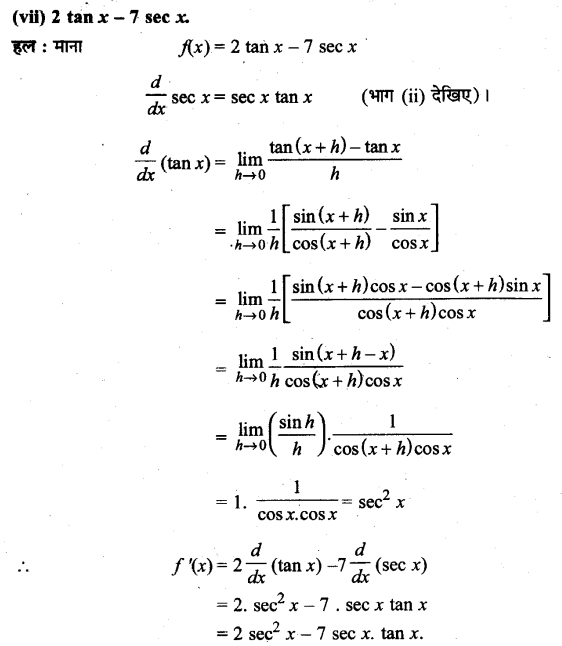

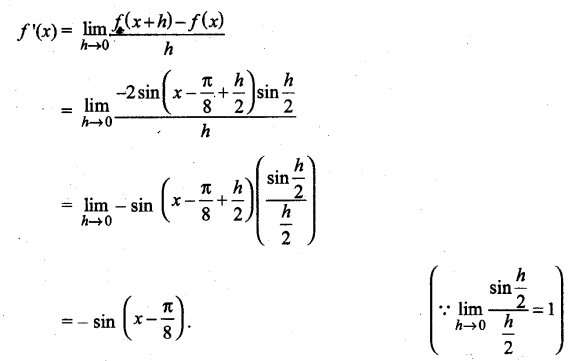

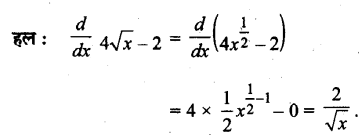

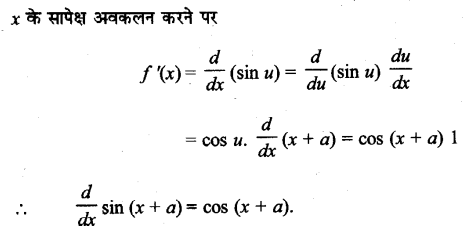

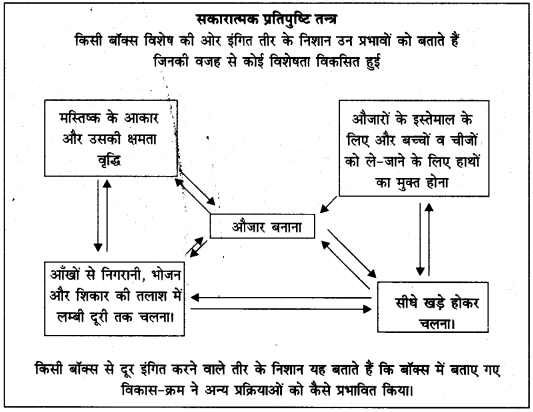

पृष्ठ 27 पर दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था (Positive Feedback Mechanism) को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों (Inputs) की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए? औजारों के निर्माण से किन-किन प्रक्रियाओं को बल मिला?

उत्तर :

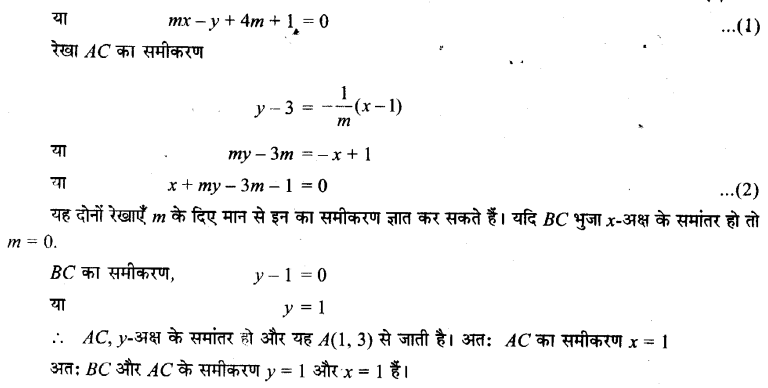

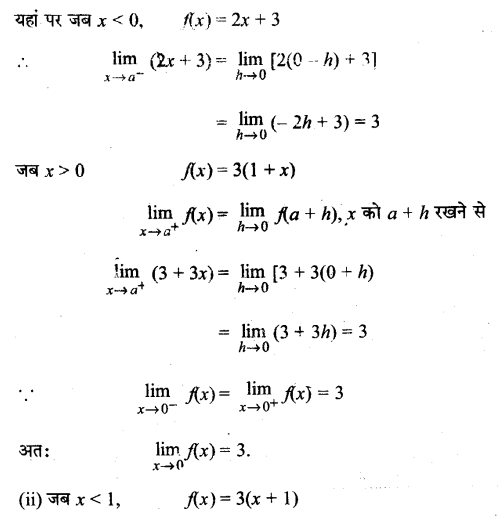

(I) निम्नलिखित निवेश (Inputs) औजार निर्माण में सहायक हुए

- मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई तथा उसकी क्षमता बढ़ी।

- वस्तुओं को उठाने, औजारों को बनाने तथा उपयोग के लिए हाथ स्वतन्त्र थे।

- मानव अपने पैरों पर सीधा चलने लगा था।

- आखेट और भोजन के लिए।

(II) औजारों के निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ आगे बढ़ीं

- मानव की कार्यक्षमता में वृद्धि हो गई।

- मानव सरलता से आखेट करने लगा।

- वह मांस के बड़े टुकड़ों को छोटे-छोटे आकार में कर सकता था, जिससे उसे खाने में सरलता होने लगी।

- औजारों के उपयोग से उसने घर बनाना भी सीखा।

प्रश्न 2.

मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएँ पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सम्भवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ (क) व्यवहार और (ख) शरीर रचना शीर्षकों के अन्तर्गत दो अलग-अलग स्तम्भ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अन्तरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्त्वपूर्ण समझते हैं?

उत्तर :

समानताएँ (व्यवहार) :

- मानव, लंगूर और वानर ये तीनों ‘प्राइमेट’ स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अन्तर्गत एक समूह है।

- ये तीनों अपनी सन्तानों से प्यार करते हैं।

- तीनों चलते समय पैरों और हाथों का उपयोग करते हैं।

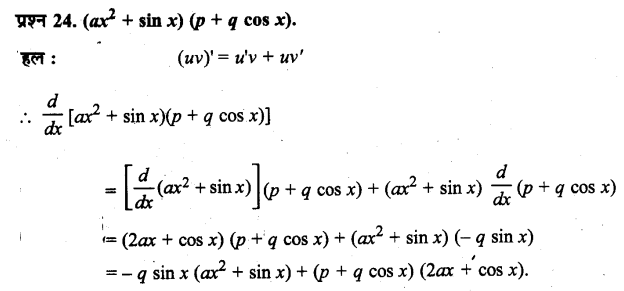

- तीनों ही प्रजनन द्वारा सन्तान को जन्म देते हैं।

- अपना और अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं।

शारीरिक समानताएँ :

- तीनों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं।

- सन्तान जन्म लेने से पूर्व अपेक्षाकृत दीर्घकाल तक माता के गर्भ में पलती है।

- तीनों में स्तनपायी ग्रन्थियाँ पाई जाती हैं।

मानव, लंगूर तथा वानर में अन्तर

- तीनों की खोपड़ियों की रचना में बड़ा अन्तर है।

- तीनों के दाँत भी भिन्न प्रकार के होते हैं।

प्रश्न 3.

मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरमंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्त्विक साक्ष्य को युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है?

उत्तर :

मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरन्तरता मॉडल के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं

- आधुनिक सभ्य मानवों में सर्वत्र शारीरिक और आनुवंशिक समरूपता पाई जाती है। इस समरूपता का कारण क्षेत्रीय निरन्तरता है।

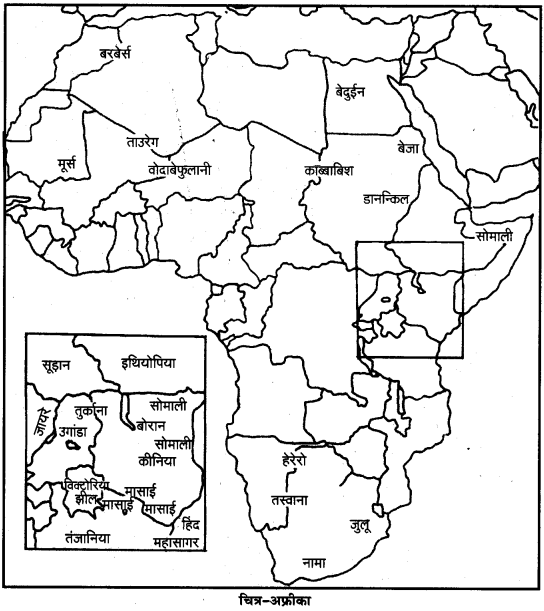

- सभी आधुनिक सभ्य मानवों के पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात् अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों पर गए।

- आधुनिक मानव के जो जीवाश्म इथोपिया में मिले हैं उनसे इनकी पुष्टि होती है।

- आधुनिक सभ्य समाज में जो शारीरिक भिन्नताएँ दिखाई देती हैं उसका कारण उन लोगों का , परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तैयार करना है। इस प्रकार क्षेत्रीय निरन्तरता मॉडल पुरातात्त्विक साक्ष्य का सही-सही स्पष्टीकरण देता है। जिसकी पुष्टि पुरातात्त्विक साक्ष्य भी करते हैं।

प्रश्न 4.

इनमें से कौन-सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं

(क) संग्रहण

(ख) औजार बनाना

(ग) आग का प्रयोग

उत्तर :

(ख) औजार बनाना

संक्षेप में निबन्ध लिखिए।

प्रश्न 5.

भाषा के प्रयोग से (क) शिकार करने और (ख) आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद . मिली होगी? इस पर चर्चा कीजिए। इन क्रिया-कलापों के लिए विचार सम्प्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था?

उत्तर :

शिकार करने और आश्रय या घर बनाने के कार्य में भाषा के प्रयोग से मानव को बहुत सुविधा प्राप्त हुई होगी। भाषा-विचार सम्प्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। पहले भाषा का रूप हाव-भाव थे। होमोनिड भाषा में हाव-भाव या हाथों का संचालन सम्मिलित था। उच्चारित भाषा से पूर्व मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग किया जाता था। मानव की वाणी का प्रारम्भ सम्भवतया प्राइमेट्स में पाए जाने वाले बुलावों की क्रिया से हुआ। प्रारम्भिक मानव एक-दूसरे को भाषा के माध्यम से शिकार का स्थान और उसका प्रकार बताता होगा। यही नहीं, शिकार किस प्रकार किया जाए, इसकी भी जानकारी प्राप्त करता होगा। कुछ पुरातत्त्वशास्त्रियों का विचार है कि भाषा, कला के साथ-साथ 40000-35000 वर्ष पूर्व विकसित हुई उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ निकटतापूर्वक जुड़ा है। इसी कला के माध्यम से मानव को आश्रय या घर की सुविधा के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। घर बनाने की तकनीक, इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री की जानकारी भी एक-दूसरे से भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हुई होगी। विचार सम्प्रेषण केअन्य तरीकों के रूप में नृत्य, हाव-भाव का प्रदर्शन, चित्रकारी करना, रेखाएँ खींचना, लक्ष्य दिखाना आदि का प्रयोग किया जाता रहा होगा।

प्रश्न 6.

अध्याय के अन्त में दिए गए प्रत्येक कालानुक्रम में से किन्हीं दो घटनाओं को चुनिए और यह बताइए कि इनका क्या महत्त्व है?

उत्तर :

अध्याय के अन्त में दिए युए कालानुक्रम प्रथम की दो सम्मुख घटनाओं का वर्णन इस प्रकार है

- आस्ट्रेलोपिथेकस : 56 लाख वर्ष पूर्व आस्ट्रेलोपिथिकस का उद्भव हुआ था। इसके मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा था। जबंड़े अधिक भारी थे। दाँत भी बड़े थे। आस्ट्रेलोपिथिकस नाम लातिनी भाषा के शब्द ‘आस्ट्रेल’ अर्थात् दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द ‘पिथिक्स’ यानी ‘वानर’ से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए ‘दिया गया, क्योंकि मानव के आदिकालीन रूप में उसकी वानर अवस्था के अनेक लक्षण विमान रहे।

- होमोसेपियन्स : होमोसैपियन्स अथवा आधुनिक मानव जो बुद्धिमान तथा चिन्तनशील कहलाता है। ये 1.9-1.6 लाख वर्ष पूर्व के हैं।

कालानुक्रम द्वितीय की दो घटनाएँ निम्नलिखित हैं

- स्वरतन्त्र का विकास : स्वरतन्त्र का सम्बन्ध बोली जाने वाली भाषा से है। पुरातत्त्वविदों

का विचार है कि होमोबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएँ रही होंगी, जिनके कारण वे बोल सके होंगे। स्वरतन्त्र का विकास भी भाषा की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वरतन्त्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। वास्तव में इसका सम्बन्ध आधुनिक मानवों से रहा है। - चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में पहला साक्ष्य (1,25,000 लाख वर्ष पूर्व) :

1,25,000 वर्ष । पूर्व गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था। इसके प्रमाण यूरोप के पुरास्थलों से मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12×4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अन्दर दो चूल्हे मिले हैं। चूल्हे आग के नियन्त्रित प्रयोग के परिचायक हैं। इसके कई लाभ थे। नियन्त्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अन्दर प्रकाश और उष्णता मिलने में सहायक होता था। इससे भोजन भी पकाया जाता था। आग का प्रयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता रहा होगा।

परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न :

प्रश्न 1.

जीवाश्मों का अध्ययने क्यों आवश्यक है।

(क) जीवित मानव के लिए।

(ख) मानव की लुप्त प्रजातियों के लिए।

(ग) मृत जीवों के लिए ।

(घ) विशिष्ट अध्ययन हेतु

उत्तर :

(ख) मानव की लुप्त प्रजातियों के लिए।

प्रश्न 2.

पशुओं और कुत्तों को कब पालतू बनाया गया?

(क) 7000-6000 ई० पू०

(ख) 5000-4000 ई० पू०

(ग) 2000-3000 ई० पू०

(घ) 1000-1500 ई० पू०

उत्तर :

(क) 7000-6000 ई० पू०

प्रश्न 3.

प्रथम ओलम्पिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ?

(क) यूनान

(ख) एशिया

(ग) यूरोप

(घ) भारत

उत्तर :

(क) यूनान

प्रश्न 4.

गेहूँ और जौ की खेती कहाँ प्रारम्भ हुई थी?

(क) भारत

(ख) यूनान

(ग) यूरोप

(घ) अफ्रीका

उत्तर :

(ग) यूरोप।

प्रश्न 5.

भीमबेटका के गुफाचित्र भारत के किस प्रदेश में हैं।

(क) गुजरात

(ख) महाराष्ट्र

(ग) मध्य प्रदेश

(घ) राजस्थान

उत्तर :

(ग) मध्य प्रदेश

प्रश्न 6.

प्राज्ञ मानव कहलाता है

(क) आस्ट्रेलोपिथिकस

(ख) होमोहैबिलस

(ग) होमोसैपियन्स

(घ) निअण्डरथल

उत्तर :

(ग) होमोसैपियन्स

प्रश्न 7.

सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव थे

(क) होमोहैबिलस

(ख) होमोइरेक्टस

(ग) होमोसैपियन्स

(घ) निअण्डरथल

उत्तर :

(ख) होमोइरेक्टस

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

जीवाश्म से क्या आशय है?

उत्तर :

जीवाश्म अत्यन्त प्राचीन वृक्ष, मानव तथा जानवरों के अवशेष हैं। ये पत्थर में परिवर्तित हो । जाते हैं तथा प्रायः चट्टानों में संचित रहते हैं। इस प्रकार जीवाश्म लाखों वर्षों तक सुरक्षित बने रहते हैं।

प्रश्न 2.

‘प्राइमेट्स से आप क्या समझते हैं?

उत्तर :

प्राइमेट्स स्तनधारियों के बड़े समूह के उपसमूह हैं। इसमें लंगूर, वानर तथा मानव को सम्मिलित किया जाता है। प्राइमेट्स का गर्भधारणकाल

अपेक्षाकृत लंबा होता है। इनमें स्तनग्रन्थियाँ पायी जाती हैं।

प्रश्न 3.

प्रारम्भ में मानव ने अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त किया?

उत्तर :

प्रारम्भ में मानव ने अपना भोजन जानवरों का शिकार करके, भोजन की तलाश करके अंथवा वृक्षों से प्राप्त कंद-मूल से प्राप्त किया।

प्रश्न 4.

वे कौन-से कारक हैं जो प्रारम्भिक मानव इतिहास को समझने में हमारी सहायता करते हैं?

उत्तर :

निम्नलिखित कारक प्रारम्भिक मानव इतिहास को समझने में हमारी सहायता करते हैं

- जीवाश्म,

- पत्थर के औजार,

- गुफाओं की चित्रकारी।

प्रश्न 5.

मानव विज्ञान के अध्ययन के विषय क्या हैं?

उत्तर :

मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीवविज्ञान के उविकासीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 6.

नृवंशशास्त्र (Ethnography) शास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है?

उत्तर :

नृवंशशास्त्र के अध्ययन का विषय समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन-सहन, खान-पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जाँच की जाती है।

प्रश्न 7.

भाषा की उत्पत्ति कब हुई?

उत्तर :

उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति के विषय में नृतत्त्वशास्त्रियों का मत है कि ‘होमोहैबिलस’ के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिनके कारण उसके लिए बोलना सम्भव हुआ। इस प्रकार सम्भवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा।

प्रश्न 8.

आस्ट्रेलोपिथिकस की खोज किसने की?

उत्तर :

आस्ट्रेलोपिथिकस की खोज सर्वप्रथम मैरी लिके (Mary Leakey) ने 17 जुलाई, 1959 को की थी।

प्रश्न 9.

प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है?

उत्तर :

आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न-भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अन्तरों के आधार पर एक-दूसरे से । अलग किया जाता है।

प्रश्न 10.

होमिनिड्स के उपविभाग लिखिए।

उत्तर :

होमिनिड्स के उपविभाग हैं

- आस्ट्रेलोपिथिकस

- होमो

प्रश्न 11.

आस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो के बीच क्या अन्तर है?

उत्तर :

आस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो के बीच मुख्य अन्तर मस्तिष्क के आकार, जबड़ों तथा दाँतों में आस्ट्रेलोपिथिकस मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा छोटा होता है। इसके अलावा आस्ट्रेलोपिथिकस के जबड़े होमो के मुकाबले भारी तथा दाँत लम्बे होते हैं।

प्रश्न 12.

पत्थर के औजार बनाने तथा प्रयोग करने के प्रारम्भिक साक्ष्य हमें कहाँ मिले?

उत्तर :

पत्थर के औजार बनाने तथा प्रयोग करने के प्रारम्भिक साक्ष्य हमें अफ्रीका महाद्वीप के इथियोपिया तथा कार्निया में मिले हैं।

प्रश्न 13.

पत्थर के औजारों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया?

उत्तर :

आस्ट्रेलोपिथिकस सम्भवतः पत्थर के औजार बनाने वाले सर्वप्रथम थे।

प्रश्न 14.

हादजा कौन है?

उत्तर :

हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है, जो दक्षिण अफ्रीका में ‘लेक इयासी एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आस-पास रहते हैं।

प्रश्न 15.

लेजरेट गुफा के पास मिले निवास स्थल में चूल्हे (Hearths) किस बात के प्रतीक हैं।

उत्तर :

चूल्हे इस बात का प्रतीक हैं कि मानव आग का नियन्त्रित प्रयोग जानता था। आग से गुफाओं को गर्म रखने तथा उजाला करने में सहायता मिलती थीं।

प्रश्न 16.

प्रारम्भिक होमिनिड्स के खाद्य स्रोत कौन से थे?

उत्तर :

ऐसा माना जाता है कि प्रारम्भिक होमिनिड्स मृत जानवरों के शरीर में मांस तथा मज्जा प्राप्त करते होंगे। ये जानवर या तो प्राकृतिक रूप से मर जाते होंगे या अन्य जानवरों द्वारा मार दिए जाते होंगे। प्रश्न 17. मानव के सीधे खड़े होने की स्थिति का उसे क्या लाभ मिला? उत्तर-सीधा खड़ा होने तथा पिछले पैरों से चलना सीखना मानव के विकास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी। मानव अब स्वयं को दूसरे जानवरों से अलग कर सकता था। खड़ा होने पर मानव के आगे के अंग वस्तुओं को पकड़ने तथा औजारों का हथियारों के रूप में प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र थे।

प्रश्न 18.

मानव इतिहास में प्रमुख निर्णायक अवस्था कब आई?

उत्तर :

मानव इतिहास में प्रमुख निर्णायक अवस्था उस समय आई जब मानव ने भोजन की तलाश से कृषि करना सीखा।

प्रश्न 19.

होमो’ शब्द का अर्थ बताइए।

उत्तर :

‘होमो’ लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ‘मानव’।

प्रश्न 20.

नृतत्त्वशास्त्रियों द्वारा सभी प्रजातियों के नाम किन भाषाओं से लिए गए हैं। एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर :

नृतत्त्वशास्त्रियों द्वारा सभी प्रजातियों के नाम लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं से लिए गए हैं, जैसेआस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ‘आस्ट्रल’ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दक्षिणी तथा ग्रीक भाषा के शब्द ‘पिथिकोस’ से हुई, जिसका अर्थ है ‘वानर’।

प्रश्न 21.

ओल्डवर्ड गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर :

ओल्डवर्ड गोर्ज से आदिकालीन मानव के अनेक अवशेष मिले हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है।

प्रश्न 22.

आस्ट्रेलोपिथिकस कैसे लुप्त हो गया?

उत्तर :

हिमयुग के प्रारम्भ में तापमान और वर्षा की कमी के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ता गया। फलस्वरूप आस्ट्रेलोपिथिकस के प्रारम्भिक रूप लुप्त हो गए।

प्रश्न 23.

गुफाओं में चित्रकारी क्यों की जाती थी?

उत्तर :

- शिकार करने में सफलता प्राप्त करने पर।

- गुफाएँ संगमस्थल थीं जहाँ लोगों के छोटे-छोटे समूह मिलते थे।

प्रश्न 24.

हादजा जनसमूह का भोजन क्या है?

उत्तर :

हादजा जनसमूह का भोजन 80% वनस्पतिजन्य और शेष 20% मांस और शहद से पूर्ण किया जाता है।

प्रश्न 25.

होमिनिड कहाँ निवास करते थे?

उत्तर :

होमिनिड पेड़ों की शाखाओं पर निवास करते थे।

प्रश्न 26.

आदिकालीन मानव के दो औजारों के नाम लिखिए।

उत्तर :

- मँड़ासा,

- हस्तकुठार,

- छेनी

लघु उत्तरीय प्रश्न :

प्रश्न 1.

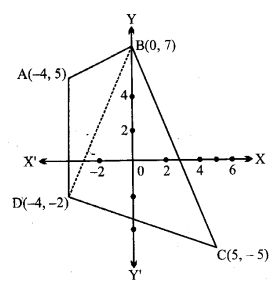

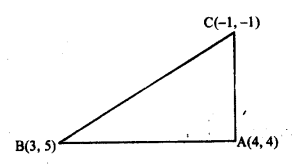

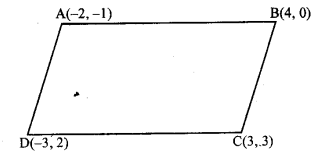

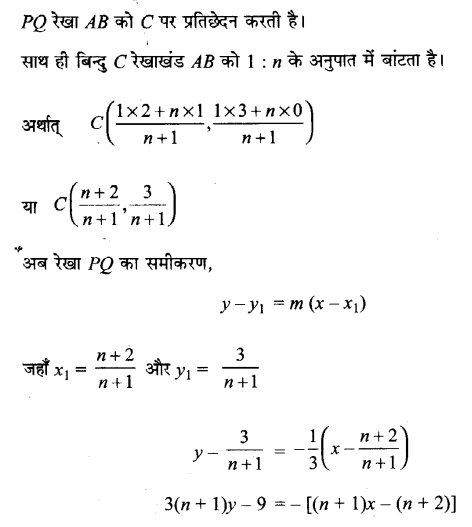

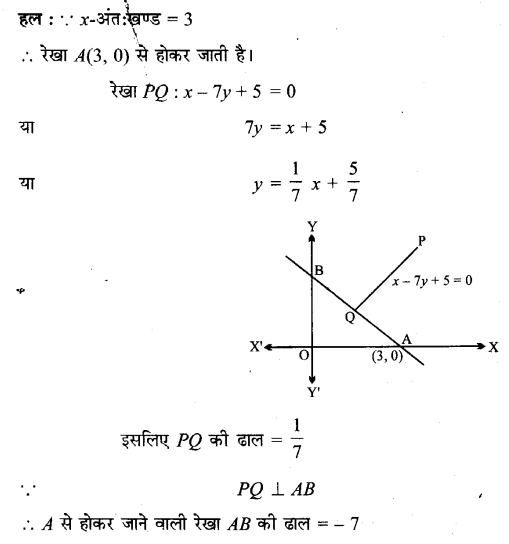

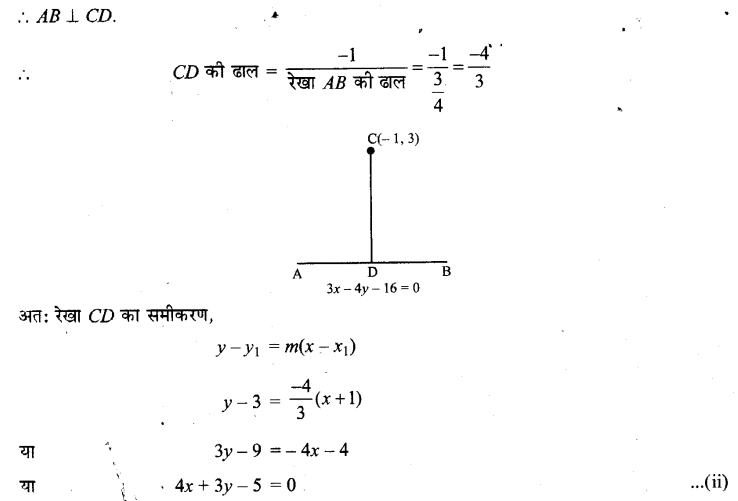

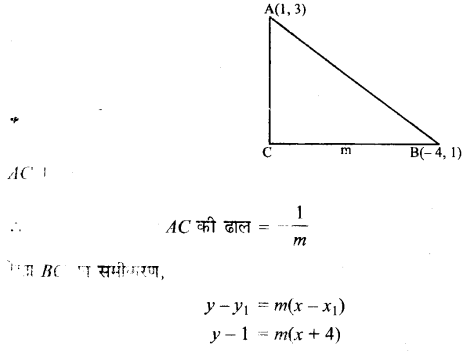

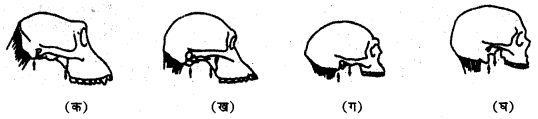

इन चार खोपड़ियों को देखिए

खोपड़ी—क, एक वानर की है।

खोपड़ी—ख, आस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है (नीचे देखिए)

खोपड़ी–ग, होमोइरेक्टस (सीखे खड़े होकर चलने वाले आदमी) की है।

खोपड़ी-घ, होमोसेपियन्स (चिन्तनशील/प्राज्ञ मानव) नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक-से-अधिक जितनी समानताएँ और अन्तर देखते हैं उनकी सूची बनाइए; इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दाँतों को भली-भाँति देखिए।

उत्तर :

उपर्युक्त प्रस्तुत चार खोपड़ियाँ क, ख, ग, घ के विषय में हमारे अध्ययन का निष्कर्ष निम्न है

प्रश्न 2.

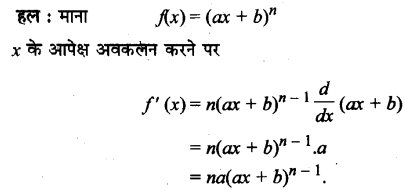

प्रजाति की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर :

प्रजाति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(i) प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है जिसके नर और मादा सहवास के माध्यम से बच्चे पैदा कर सकते हैं।

(ii) ये बच्चे भी कालान्तर में सहवास करके सन्तान उत्पन्न करते हैं।

(iii) एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से सहवास करके सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते।

(iv) विभिन्न प्राणियों की आनुवंशिकी भी भिन्न-भिन्न होती है।

प्रश्न 3.

“जीवित प्राणियों में केवल मानवों में ही भाषा पाई जाती है।” स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

विश्व के समस्त जीवित प्राणियों में केवल मानव द्वारा ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के विकास से जुड़े निम्नलिखित मत हैंहोमोनिड मानव भाषा के रूप में हाव-भाव तथा हाथों की चेष्टा का उपयोग करता था। ध्वनि तथा हाव-भाव और चेहरे के भाव द्वारा अपनी बात समझाना बोल-चाल की भाषा से पूर्व का रूप था। मानव भाषा का प्रारम्भ प्राइमेट्स में पाई गई आवाजों से हुआ। प्रारम्भिक अवस्था में मानव के पास भाषा के रूप में कम ध्वनियाँ रही होंगी, धीरे-धीरे इनका विकास भाषा में हुआ होगा।

प्रश्न 4.

आदिमानव के दो पैरों पर चलने से क्या लाभ हुए?

उत्तर :

आदिमानव जब दो पैरों पर चला तो उसे निम्नलिखित लाभ हुए

- दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण उसके हाथ वस्तुओं को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए।

- हाथों के प्रयोग से सन्तुलन बना और दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ गई।

- हाथों का इस्तेमाल औजार बनाने में काम आया।

- चलने से उसकी शारीरिक ऊर्जा की खपत अन्य कार्यों में होने लगी।

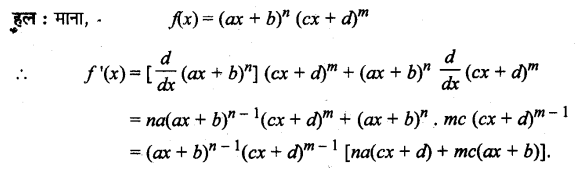

प्रश्न 5.

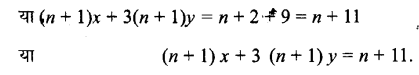

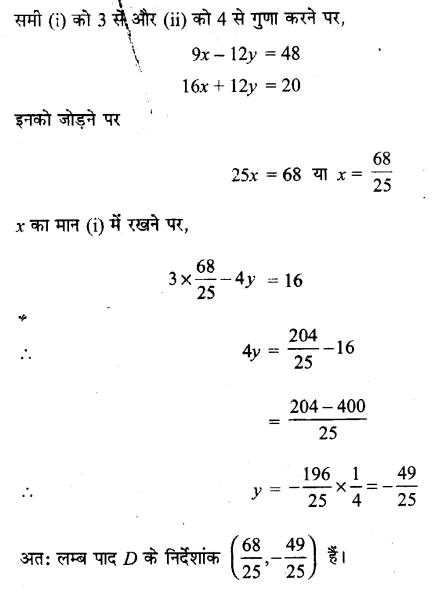

आकृति (क) चिम्पैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है।

आकृति (ख) होमिनिड़ की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। आकृति (ग) मनुष्य के हाथ की सशक्त (Power) पकड़ दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास सम्भवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिम्पैंजी की ठीक पकड की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन-किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं?

उत्तर :

हम यथार्थ मात्रता पकड़ के आधार पर औजार बनाने, छोटी-छोटी वस्तुओं को उठाने तथा उन्हें पकड़ने आदि का काम करते हैं। सशक्त पकड़ के आधार पर हम किसी वस्तु; जैसे-क्रिकेट का बैट, हॉकी, भाला, साइकिल, स्कूटर का हैंडिल आदि को पकड़ने का कार्य करते हैं।

प्रश्न 6.

कुछ स्थानों पर मानव-निर्मित औजार एक ही स्थान पर भारी मात्रा में मिले हैं। इसका क्यो कारण है?

उत्तर :

कुछ स्थानों, जैसे कीनिया में किलोंबे और ओलोर्जेसाइली में हजारों की संख्या में शल्य उपकरण और हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। ये 7 लाख से 5 लाख वर्ष प्राचीन हैं। एक ही स्थान पर हजारों की संख्या में औजार मिलने का कारण यह हो सकता है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध थे वहाँ बार-बार आते-जाते रहे होंगे। वे लोग जाते समय वहाँ अपने क्रिया-कलापों और उपस्थिति के चिह्न; जैसे-शिल्प वस्तुएँ, औजार आदि छोड़ गए होंगे। धीरे-धीरे इन स्थानों पर औजारों का ढेर लग गया। जहाँ लोग कम आते थे वहाँ ये वस्तुएँ कम पाई गईं।

प्रश्न 7.

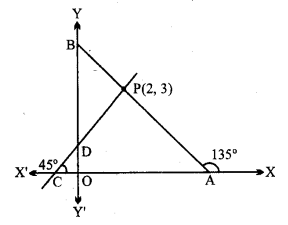

मानव द्वारा आखेट या शिकार कब प्रारम्भ किया गया?

उत्तर :

मानव द्वारा आखेट लगभग 5,00,000 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया। योजनाबद्ध तरीके से सोच-समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे प्राचीन स्पष्ट साक्ष्य दो स्थानों से मिला है—दक्षिण इंग्लैण्ड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पूर्व का और जर्मनी में । शोनिजन से 4 लाख वर्ष पूर्व का। लगभग 35 हजार वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा लगता है कि पूर्व मानव

ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइस (चेक गणराज्य) को सोच-समझकर शिकार के लिए चुना था। रेन्डियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुण्ड के झुण्ड पतझड़ और वसन्त के मौसम में सम्भवतः उस नदी के पार जाते थे आर तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था।

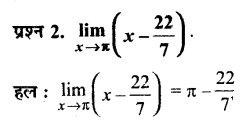

चित्र-यूरोप

प्रश्न 8.

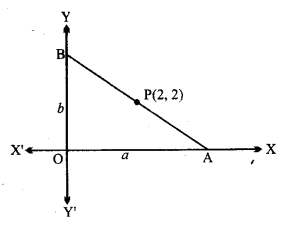

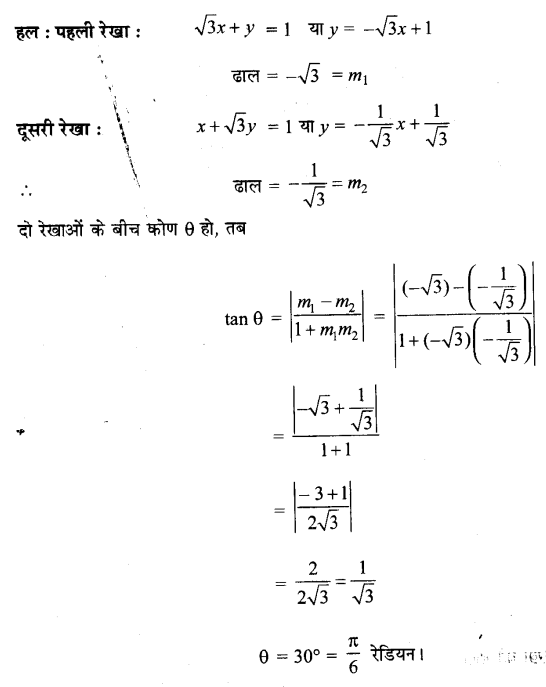

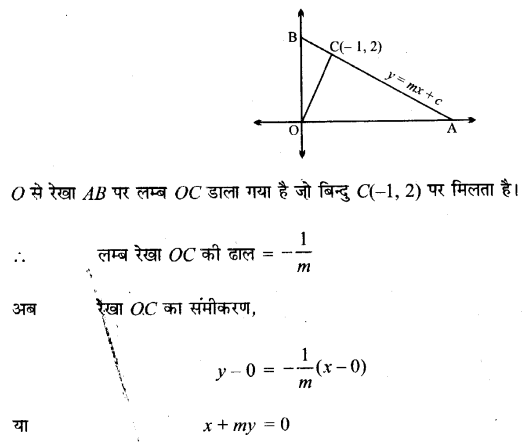

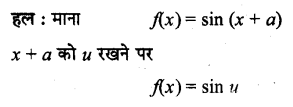

आदिमानव की औजार बनाने की पंच ब्लेड विधि को सचित्र समझाइए।

उत्तर-लगभग 11000 वर्ष पूर्व सिले हुए कपड़ों के प्राथमिक प्रमाण मिलते हैं। पंच ब्लेड विधि के द्वारा छोटे रूखानी जैसे औजार बनाए जाने लगे। इनकी सहायता से हड्डियों, बारहसिंगों के सींग, हाथीदाँत या लकड़ी पर नक्काशी की जाने लगी।

पंच ब्लेड विधि (The Punch Blade Technique)

(क) एक बड़े पत्थर का ऊपरी भाग पत्थर के हथौड़े से हटाया जाता है।

(ख) इससे एक सपाट तल (Flat Surface) बनता है जिसे चोट मारने वाला प्लेटफार्म (Striking platform) कहा जाता है।

(ग) इसे हथौड़े तथा पंच के द्वारा पीटा जाता है, जो कि हड्डी या बारहसिंगे के सींग के बने होते हैं।

(घ) इससे ब्लेड बनते हैं जिन्हें चाकुओं या रूखानियों (Chisels) के रूप में हड्डी बारहसिंगे की सींग, हाथीदाँत या लकड़ी पर नक्काशी अथवा खुदाई (Engraving) के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ङ) हड्डी पर नक्काशी (Engraving) का एक उदाहरण। इस पर जानवरों के चित्रों को देखें।

एक फेंकने वाली बरछी (A Spear Hrowner)

प्रश्न 9.

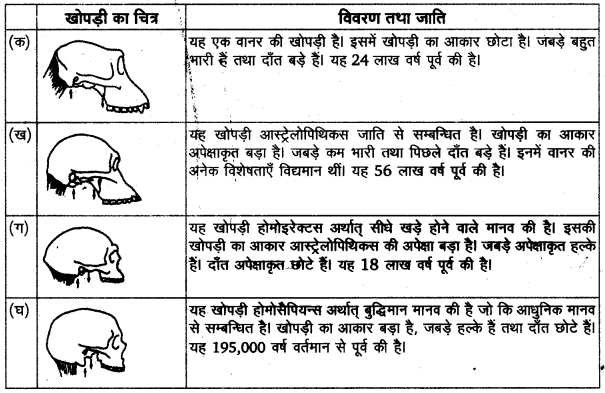

होमोनिड्स के क्रियाकलाप के विषय में आप क्या जानते हैं?

उत्तर :

प्रस्तुत चित्र से स्पष्ट होता है कि एक ही स्थल पर होमोनिड्स, अन्य प्राइमेट्स तथा मांसाहारी पाए गए हैं। नृतत्त्वशास्त्रियों का विचार है कि प्रारम्भिक होमोनिड्स जैसे होमोहैबिलस जहाँ कहीं भी भोजन मिलता था उसका अधिकांश उपयोग करते थे। विभिन्न स्थानों पर सोते थे और अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते थे।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

प्रश्न 1.

आधुनिक मानव की उत्पत्ति के स्थान के विषय में प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरन्तरता मॉडल के बिन्दुओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर :

आधुनिक मानव की उत्पत्ति के विषय में हुई खोजों के पश्चात् वैज्ञानिकों ने दो मॉडल विकसित किए|

- क्षेत्रीय निरन्तरता मॉडल,

- प्रतिस्थापन मॉडल।

- क्षेत्रीय निरन्तरता मॉडल : इस प्रतिरूप के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमोसैपियन्स का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे-धीरे अलग गति से हुआ। इसीलिए आधुनिक मानव विश्व के विभिन्न भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया।यह तर्क वर्तमान मानव के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है।

- प्रतिस्थापन मॉडल : प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी प्राचीन रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए। उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस प्रमाण से होता है कि आधुनिक मानव में सभी जगह शारीरिक और जाननिक समरूपता दिखाई देती है।

प्रश्न 2.

प्रारम्भिक मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों की विवेचना कीजिए।

उत्तर :

पुरातात्त्विक प्रमाणों से पता चलता है कि प्रारम्भिक मानव दो तरीकों से भोजन प्राप्त करते थे|

- संग्रहण द्वारा।

- आखेट (शिकार) द्वारा।

- संग्रहण द्वारा : यत्र-तत्र बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को खोजकर एकत्र करना, बिखरे हुए दाने, बीजों आदि को बटोरना और जल से मछली पकड़ना आदि संग्रहण है। प्रारम्भिक मानव अपने भोजन के लिए सम्भवतया इसी संग्रहण प्रक्रिया का सहारा लेता होगा। इस प्रक्रिया के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

आखेट (शिकार) द्वारा : प्रारम्भिक मानव का भोजन प्राप्त करने का दूसरा प्रमुख तरीका आखेट था। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आदिकालीन होमिनिड मृत जानवरों की मांस-मज्जा खुरचकर निकाल लेते थे और उसका भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। इसके लिए वे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। ये औजार दक्षिण अफ्रीका में इथोपिया और केन्या में मिले हैं। सम्भवतया ये लोग स्तनपायी जानवरों, पक्षियों, चूहे, साँप और कीड़े-मकौड़ों को अपना आहार बनाते होगे। आखेट या शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करने का तरीका मानव ने 5 लाख वर्ष पूर्व ही अपना लिया था। आस्ट्रेलोपिथिकस सम्भवतः पत्थर के औजार बनाने वाले सबसे पहले थे। इनसे मांस-मज्जा खुरचकर वे उसका प्रयोग भोजन में करते थे।

योजनाबद्ध आखेट करने के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण दो स्थलों से प्राप्त हुए हैं ।

- दक्षिणी इंग्लैण्ड में बॉक्स ग्रोव से—यह 5 लाख वर्ष पूर्व का है।

- जर्मनी में स्कोनिंजन से—यह 4 लाख वर्ष पूर्व का है।

वर्तमान समाज में भी अनेक जनजातियाँ संग्रहण और आखेट द्वारा अपना भरण-पोषण करती हैं, किन्तु इनकी तुलना प्राचीन समाज से नहीं की जा सकती है।

प्रश्न 3.

होमों का क्या अर्थ है? होमो जीवाश्मों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है?

उत्तर :

‘होमो’ लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ‘मानव’। नृतत्त्वशास्त्रियों द्वारा होमो को अनेक प्रजातियों में बाँटा गया है तथा प्रजातियों को उनकी विशिष्टताओं के आधार पर अलग-अलग नाम दिए गए हैं। होमो जीवाश्मों को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है

- होमोबिलस : औजार बनाने वाले।

- होमोइरेक्टस : सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले।

- होमोसेपियन्स : चिन्तनशील या प्राज्ञ मानव।

होमोहबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो तथा तंजानिया के ओल्ड्वर्ड गोर्ज में मिले हैं। होमोइरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के कूबीफोरा तथा पश्चिमी तुर्काना, केन्या और जावा के मोड़जोकर्ता तथा संकरित में मिले थे। होमोसैपियन्स आधुनिक मानव है। यह बुद्धिमान तथा चिन्तनशील माना जाता है।

विश्व में मानव प्रजातियों का विकास’

We hope the UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 1 From the Beginning of Time help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 History Chapter 1 From the Beginning of Time , drop a comment below and we will get back to you at the earliest.