UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था) are part of UP Board Solutions for Class 11 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था)

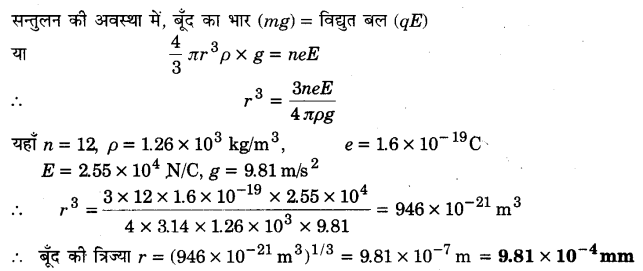

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 11 |

| Subject |

Sociology |

| Chapter |

Chapter 2 |

| Chapter Name |

Social Change and Social Order in Rural and Urban Society |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था)

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है? अपने उत्तर के लिए कारण दें।

उत्तर

भारत जैसे परंपरागत समाज में भी सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक रूप से एक नवीन घटना है। अधिकांश सामाजिक परिवर्तनों का स्रोत अंग्रेजी शासनकाल को माना जाता है। इसी काल में परंपरागत भारतीय समाज के सभी प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से गाँव, जाति तथा संयुक्त परिवार, में दूरगामी एवं तीव्र परिवर्तन प्रारंभ हुए। नगरीकरण, औद्योगीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, जैसी प्रक्रियाएँ भारत में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी रही हैं। प्रजातंत्रीकरण एवं राजनीतिकरण ने भी समाज में हो रहे परिवर्तनों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता दी है।

सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो महत्त्वपूर्ण है अर्थात् जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दें। परिवर्तन का ‘बड़ा होना इस बात से नहीं मापा जाता है कि वह कितना परिवर्तन लाता है, अपितु यह परिवर्तन के पैमाने में मापा जाता है अर्थात् परिवर्तन समाज के कितने बड़े भाग को परिवर्तित करता है। यदि वह समाज के अधिकांश भाग को प्रभावित करता है तो उसे हम तीव्र सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।

यह सही है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना भी है। समाजशास्त्र का उद्भव ही इस तीव्र सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप समाज में होने वाले बदलाव को समझने के प्रयास से हुआ है। तीन ऐसी प्रमुख घटनाएँ मानी जाती हैं जो तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं-“औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तथा ज्ञानोदय। इन घटनाओं ने न केवल पूरे यूरोप के सामजों को हिलाकर रख दिया अपितु गैर-यूरोपीय समाजों पर भी इनका दूरगामी प्रभाव पंड़ा। चूंकि इन घटनाओं का संबंध पिछली दो-तीन शताब्दियों से ही है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन को नवीन घटना माना जाता है। इससे पहले समाज में इतने व्यापक स्तपर पर कभी भी परिवर्तन नहीं हुए थे।

प्रश्न 2.

सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से किस प्रकार अलग किया जा सकता है?

उत्तर

‘सामाजिक परिवर्तन’ समाजशास्त्र की एक विशिष्ट संकल्पना है। इस नाते समाजशास्त्र में इसका उपयोग भी विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार, “सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है। भले ही ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं से हुए हों, या सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के परिवर्तन से हुए हों, या प्रसार से या समूह के अंदर ही आविष्कार से हुए हों।” वस्तुत: सामाजिक परिवर्तन समाज के विभिन्न पक्षों में होने वाला परिवर्तन है जिससे सामाजिक संबंध और सामाजिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

‘सामाजिक परिवर्तन’ एक सामान्य संकल्पना है जिसका प्रयोग किसी भी ऐसे परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य संकल्पना द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन अन्य परिवर्तनों से भिन्न है। उदाहरणार्थ-यह आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से भिन्न है। इसी भाँति, यह भौगोलिक या संस्कृति में होने वाले परिवर्तन से भिन्न है। समाजशास्त्रियों को इसके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ा है।

अन्य परिवर्तनों से भिन्न होने के बावजूद एक विस्तृत संकल्पना होने के नाते सामाजिक परिवर्तन को उनसे अलग कर पाना कठिन है। इतना ही नहीं, अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक कारण सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरणार्थ-श्रम-विभाजन का विकास एक आर्थिक परिवर्तन है परंतु इसका अध्ययन समाजशास्त्र में भी इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार है परंतु समाजशास्त्र में इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह व्यवहार अनेक सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है।

प्रश्न 3.

संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पुस्तक से अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

संरचनात्मक परिवर्तन से अंभिप्राय सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी इकाई के अंगों की क्रमबद्धता से है। समाज में व्यक्ति आपसी संबंधों में बँधकर उपसमूहों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उपसमूह आपस में बँधकर समूहों का निर्माण करते। हैं। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना, इसकी संस्थाओं अथवा नियमों, जिनसे संरचना अपना स्थायित्व बनाए रखती है, में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इनको हम संरचनातमक परिवर्तन नहीं कहते हैं। यदि मूल्यों एवं मान्यताओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक संरचना को परविर्तित कर दें तो इन्हें भी संरचनात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। भारत में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, हिंदू विवाह इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों से संपूर्ण भारतीय सामाजिक संरचना परिवर्तित हुई है क्योंकि इनसे जुड़े मूल्यों एवं मान्यताओं के बदलते ही परंपरागत सामाजिक संरचना का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया है।

इसी प्रकार, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं की परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना के स्वरूप को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन प्रक्रियाओं ने भारतीय सामाजिक संरचना के लगभग सभी परंपरागत लक्षणों को परिवर्तित किया है। उदाहरणार्थ-जातीय श्रेणियों में पाए जाने वाले संस्तरण पर आधारित परंपरागत सामाजिक संरचना जातीय निषेधों में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिवर्तित हो गई हैं।

जिंसंबैर्ग (Ginsberg) के अनुसार, “सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, अर्थात् समितियों, समूह तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी संपूर्ण जटिलता जिनसे कि समाज का निर्माण होता है, से संबंधित है।”

प्रश्न 4.

पर्यावरण संबंधित कुछ सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताइए।

उत्तर

‘पर्यावरण’ शब्द दो शब्दों से बना होता है – ‘परि’ + ‘आवरण’। ‘परि’ शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से’ एवं ‘आवरण’ शब्द का अर्थ होता है। ‘ढके या घेरे हुए’। अन्य शब्दों में, पर्यावरण शब्द का अर्थ वह वस्तु है, जो हमसे अलग होने पर भी हमें चारों ओर से ढके या घेरे रहती हैं। इस प्रकार, किसी जीव या वस्तु को जो-जो वस्तुएँ, विषय, जीव एवं व्यक्ति आदि प्रभावित करते हैं, वे सब उसका पर्यावरण हैं। जिसबर्ट (Gisbert) के अनुसार, “प्रत्येक वह वस्तु, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, पर्यावरण है।” प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर सदैव महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता रहा है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन लाने में पर्यावरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा समुद्री लहरें (जैसे सुनामी लहरें) समाज को पूर्णरूपेण बदलकर रख देते हैं। यह बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं अर्थात् स्थायी होते हैं तथा चीजों को वापस अपनी पूर्वस्थिति में नहीं आने देते।

उदाहरणार्थ-दिसम्बर 2004 में सुनामी लहरों की चपेट में श्रीलंका, इंडोनेशिया, अंडमान द्वीप तथा तमिलनाडु के कुछ भाग आ गए जिससे हजारों लोग मारे गए और लाखों लोगों का व्यवसाय नष्ट हो गया। यह संभव है कि उनमें से कुछ लोग, पुन: उन व्यवसायों को नहीं पा सकेंगे तथा अधिकांश तटीय गाँवों में सामाजिक संरचना पूर्णत बदल जाएगा। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं जिन्होंने समाज को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण एशिया स्थित खाड़ी के देशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज की संरचना को बदलकर रख दिया है। सऊदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल सपंदा के बिना बिल्कुल अलग होती।

प्रश्न 5.

वे कौन-से परिवर्तन हैं जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं?

उत्तर

तकनीक (प्रौद्योगिकी) तथा अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का स्रोत रहे हैं। तकनीकी प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित करने, उसके अनुरूप ढालने में अथवा दोहन करने में हमारी सहायता करती है। बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की भाँति प्राकृतिक कारकों (जैसे सुनामी अथवा तेल की खोज) की तरह प्रभावी हो सकते हैं। औद्योगिक क्रांति एकं तकनीकी परिवर्तन ही था जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया अपितु सामाजिक संरचना को भी हिला दिया। वाष्प शक्ति की खोज ने बड़े उद्योगों को उस ताकत से परिचित कराया जो न केवल पशुओं तथा मनुष्यों के मुकाबले कई गुना अधिक थी, अपितु बिना रुकावट के चलने वाली भी थी। इसी शक्ति से यातायात के साधनों का विकास हुआ जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को बदल दिया। वेब्लन जैसे विद्वानों ने तो तकनीक को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख स्रोत मानी है।

कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों जो कि प्रत्यक्षतः तकनीकी नहीं होते, का भी समाज को परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। नकदी फसलों (जैसे गन्ना, चाय अथवा कपास या सब्जियों की खेती) ने श्रम के लिए भारी माँग उत्पन्न की। इस माँग ने 17वी-19वीं शताब्दी के मध्य दासता जैसी संस्था को विकसित किया तथा अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के बीच दासों का व्यापार प्रारंभ हो गया। भारत में भी असम के चाय बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग पूर्वी भारत (विशेषकर झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी) के थे, जिन्हें बाध्य होकर श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा।

प्रश्न 6.

सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है तथा इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है?

उत्तर

सामाजिक व्यवस्था को परस्पर अंत:क्रियारत व्यक्तियों अथवा समूहों का कुलक (Set) कहा जा सकता है। यह एक ऐसा कुलक है जिसे सामाजिक इकाई के रूप में देखा जाता है एवं जिसका व्यक्तियों (जो इस कुलक का निर्माण करते हैं) से भिन्न अपना पृथक् अस्तित्व है। स्मेलसर (Smelser) के अनुसार, “सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय संरचनात्मक तत्त्वों से प्रतिमानित संबंधों का एक ऐसा कुलक है जिनमें एक तत्त्व में परिवर्तन इन्य इकाइयों पर अनुकूलन के लिए दबाव डालने अथवा इन्हें भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। सामाजिक व्यवस्था समाज में स्थायित्व बनाए। रखने का कार्य करती है। स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि समाज के विभिन्न अंग कमोबेश वैसे ही बने रहें जैसे वे हैं अर्थात् व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएँ एक ही प्रकार के परिणाम दें तथा साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएँ पूर्वानुमानित’ रूप में आचरण करें। सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेंद्रण का स्रोत मूल्यों एवं मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। इन मूल्यों एवं मानदंडों को समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आने वाली पीढ़ी को हस्तांरित किया जाता है। इसी प्रक्रिया द्वारा सामाजिक व्यवस्था अपनी निरंतरता सुनिश्चित करती है।

सामाजिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक परिवर्तन का भी विरोध इसलिए किया जाता है ताकि व्यवस्था में विघटन की परिस्थिति विकसित न हो पाए। इसलिए व्यवस्था की सुस्थापित सामाजिक प्रणालियाँ परिवर्तन का प्रतिरोध कती हैं तथा उसे विनियमित करने का प्रयास करती हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सामाजिक संरचना एवं स्तरीकरण की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के शासक प्रभावशाली वर्ग अधिकतर उन सभी सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं। वे स्थायित्व में अपना हित समझते हैं। दूसरी ओर, अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों को हित परिवर्तन में होता है। सामान्य स्थितियाँ अधिकांशत: अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती है तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं। इससे भी समाज में स्थिरता बनी रहती है।

सामाजिक व्यवस्था की सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों का स्थायित्व बनाए रखने की दृष्टि से सदैव यह प्रयास रहता है कि व्यक्ति समाज के नियमों तथा मानदंडों का स्वतः पालन करें। यदि ऐसा संभव न हो तो सामाजिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को इन्हें मानने के लिए बाध्य भी किया जा सके। इस प्रकार, सामाजिक व्यवस्था अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है।

प्रश्न 7.

सत्ता क्या है तथा यह प्रभुता एवं कानून से कैसे संबंधित है?

उत्तर

सत्ता का अर्थ वैध शक्ति से है। इसलिए वैधता को समाजशास्त्र की प्रमुख संकल्पना मानी जाता है। वैधता ही शक्ति संतुलन में अंतर्निहित होती है। समाज में ऐसी चीजें जो वैध हैं, वे उचित, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। ‘वैधता’ अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। यदि व्यक्ति के शक्ति प्रयोग करने के अधिकार के पीछे वैधता है तो इसे शक्ति न कहकर ‘सत्ता’ कहते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता को कानूनी शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। उदाहरणार्थ-एक पुलिस अधिकारी, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक आदि सभी व्यक्ति अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। कचहरी में जज की आज्ञा का पालन उनके पद में निहित सत्ता के कारण करना पड़ता है। कचहरी से बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की भाँति है। वेबर ने काननी सत्ता के अतिरिक्त परंपरागत एवं चमत्कारिक सत्ता का भी उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह है कि शक्ति को वैधता प्रदान करने में कानून के साथ-साथ परंपराओं एवं चमत्कारों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

सत्ता एवं कानून में गहरा संबंध पाया जाता है। सत्ता को स्थायित्व बनाने में कानून की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून से डर से ही व्यक्ति सत्ता का अनुपालन करते हैं। यदि सत्ता से कानूनी वैधता वापस ले ली जाए तो वह सत्ता नहीं रहती तथा हो सकता है प्रभुत्व का रूप ग्रहण कर ले। प्रभुत्व में कानून की भूमिका नहीं होती अपितु इसमें ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ का नियम लागू होता है। प्रभुता या प्रभुत्व के साथ कानूनी शक्ति अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। प्रभुत्व अवैध शक्ति के रूप में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ-कालोनी में किसी गुंडे का प्रभुत्व कालोनी वालों को बहुत-सी ऐसी बातें मानने के लिए विवश कर देता है जिसे वे अन्यथा स्वीकार न करें। उस गुंडे के प्रभुत्व का कारण कानूनी सत्ता न होकर उसकी अपनी गुंडागुर्दी (मसस्ल पॉवर) है। कालोनी वाले जानते हैं कि यदि उसकी बात न मानी जाए तो वह लड़ाई-झगड़ा कर सकता है अथवा तोड़-फोड़ पर उतारू हो सकता है।

प्रश्न 8.

गाँव, कस्बा तथा नगर एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?

उत्तर

गाँव का अर्थ परिवारों का वह समूह कहा जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित होता है तथा जिसका एक विशिष्ट नाम होता है। गाँव की एक निश्चित सीमा होती है तथा गाँववासी इस सीमा

के प्रति सचेत होते हैं। उन्हें यह पूरी तरह से पता होता है कि उनके गाँव की सीमा ही उसे दूसरे गाँवो से पृथक् करती है। इसी सीमा में उस गाँव के व्यक्ति निवास करते हैं, कृषि तथा इससे संबंधित व्यवसाय करते हैं तथा अन्य कार्यों का संपादन करते हैं। सिम्स (Sims) के अनुसार, “गाँव वह नाम है, जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है।”

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गाँवों का उद्भव सामाज़िक संरचना में आए उन महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ जहाँ खानाबदोशी जीवन की पद्धति, जो शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, का संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ। आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में गाँव तथा नगर बसावट के दो प्रमुख आधार जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि-आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात हैं। गाँव में जनसंख्या का घनत्व कम होता है तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं इससे संबंधित व्यवसायों पर आधारित होती है।

नगर से अभिप्राय एक ऐसी केंद्रीयकृत बस्तियों के समूह से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आवागमन के विकसित साधन तथा अन्य नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। नगर की परिभाषा देना भी एक कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने नगर की परिभाषा जनसंख्या के आकार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है। सोमबर्ट (Sombart) ने घनी जनसंख्या पर बल देते हुए कहा हुए इस संदर्भ में कहा है-“नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक-दूसरे को नहीं पहचानते हैं। निश्चित रूप से नगर का विस्तार गाँव की तुलना में अधिक बड़े क्षेत्र पर होता है।

किंग्स्ले डेविस (Kingsley Davis) का कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर परिस्थितियों की उपज होती है। उनके अनुसार नगर ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पायी जाती है। यह कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है।

कस्बे तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय है। एक कस्बा और नगर मुख्यत: एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं जहाँ अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। कस्बों का आकार नगरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जब बड़े गाँवों के लोगों की प्रवृत्तियाँ नगरीकृत हो जाती हैं तो उन्हें गाँव न कहकर ‘कस्बा’ कहा जाता है। इस प्रकार, कस्बा मानवीय स्थापना का वह स्वरूप है जो अपने जीवनक्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीणता और नगरीयता दोनों प्रकार के तत्त्वों को अंतर्निहित करता है। बर्गल (Bergal) के शब्दों में, “कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधपित्य रखता है।

प्रश्न 9.

ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। इन विशेषताओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-

1. प्राथमिक समूहों को महत्त्व – ग्रामीण क्षेत्र में परिवार का महत्त्व अधिक होता है। पारिवारिकता ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक नियंत्रण का एकमात्र साधन परिवार ही है। परिवार के मुखिया का नियंत्रण सभी पर होता है। परिवार की परंपराओं का ध्यान रखकर प्रत्येक कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर पारिवारिक हितों का ध्यान रखा जाता है।

2. कम जनसंख्या – ग्रामीण क्षेत्र में केवल कुछ सीमित परिवारों के ही सदस्य निवास करते हैं। और कृषि ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। अन्य कोई उद्योग-धंधे न होने के कारण बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ जाकर कम ही निवास करता है। अतएव ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है।

3. कृषि व्यवसाय – ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करनी है अतः गाँव के लोग प्रकृति के पुजारी हैं और अपना गाँव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पसंद नहीं करते हैं अतएव

ग्रामीण क्षेत्र में प्रकृति पूजा पाई जाती है और गतिशीलता का प्रायः अभाव पाया जाता है।

4. प्रकृति से निकटता – ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति प्रात:काल से संध्या तक अपने खेतों में काम करते हैं। इसलिए उनकी प्रकृति से निकटता बनी रहती है। प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामवासी कृषि के लिए भी प्रकृति पर ही आश्रित होते हैं।

5. समान संस्कृति – ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति एक-दूसरे को जानते हैं। उन सबका रहन-सहन, खान-पान, उठने-बैठने आदि का तरीका लगभग एक-सा ही होता है। वहाँ सभी रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि को एक ही तरीके से मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समान संस्कृति के लोग रहते हैं।

6. जाति व्यवस्था की प्रधानता – ग्रामीण क्षेत्र पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में गतिशीलता भी कम पायी जाती है, अतएव जाति की सभी विशेषताएँ ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों को संगठन जाति पर निर्भर है। जाति पंचायतों का ही वहाँ पर महत्त्व है।

7. प्राचीन विश्वासों की मान्यता – ग्रामीण क्षेत्र में भारत की प्राचीनतम संस्कृति के दर्शन हाते हैं। जाँद-टोना, जंतर-मंतर, भूत-प्रेत, पूजा आदि को प्रचलने आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक रोगों को भी भगवा की इच्छा समझा जाता है और इसलिए बहुत काल तक उनका इलाज नहीं किया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि रोग हमारे पूर्वजन्म के दुष्कर्मों का प्रतिफल है।

8. संयुक्त परिवार की व्यवस्था – ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का भी महत्त्व है। कृषि एक ऐसा कार्य है। जिसमें अधिक-से-अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अतएव ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में आत्मीयता पायी जाती है। इसलिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार व्यवस्था पायी जाती है। संयुक्त परिवारों में हो रहे विघटन का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व्यवसाय के कारण ही बहुत कम है।

9. विवाह की पवित्रता – ग्रामीण क्षेत्र में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और पति-पत्नी के संबंधों को पूर्वजन्म का संस्कार माना जाता है। इसलिए एकविवाही परिवारों को महत्त्व दिया जाता है। और स्त्री अपने पति को देवता मानती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह-विच्छेद नहीं होते अथवा बहुत ही कम होते हैं।

10. कर्मवाद तथा भाग्यवाद में विश्वास – ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों का दृढ़ विश्वास रहता है कि | जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेंगे और हमारे भाग्य में विद्याता ने जो लिख दिया है वह अवश्य ही होगा। इसलिए वे बहुत-सी बातों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। कर्मवाद एवं भौग्यवाद में विश्वास के कारण ग्रामवासी अधिक रूढ़िवादी होते हैं।

11. सरल जीवन – ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन में बनावट नहीं होती, उनका अंदर व बाहर से व्यवहार समान ही होता है। साधारणतया सरल एवं निष्कपट जीवन उनकी मुख्य विशेषता है।

गाँवों में नगरों की अपेक्षा परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना अधिक देखने को मिलती है।

12. जजमानी प्रथा – ग्रामीण क्षेत्र में भूमिपति कृषक या जमींदार खेती करते हैं और भूमिहीन लोग उन जमींदारों की कृषि कार्य में सहायता करते हैं जिसके बदले भूमिपति उनको समय-समय पर अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करता है। उनके बच्चों के विवाह आदि के उत्सवों पर भी जजमान अपने परिजनों की सहायता करता है। वह कृषक ‘जजमान’ कहलाता है और अन्य उसके सहायक लौहार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, नाई आदि ‘परिजन’ कहलाते हैं। इस व्यवस्था को जजमानी प्रथा कहते हैं।

13. अनौपचारिक संबंध – ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक समूहों का विशेष महत्व है। परिवार प्राथमिक समूह का रूप है। परिवार के सदस्यों में रक्त के संबंध पाए जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति | को प्रत्यक्ष रूप से जानता है अतएव उनके संबंधों में अनौपचारिकता पायी जाती है।

प्रश्न 10.

नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

उत्तर

नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं-

1. बाल अपराध – नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक असमानता, अपरिचय का वातावरण, अत्यधिक जनसंख्या, माता-पिता एवं विद्यालयों के नियंत्रण में शिथिलता आदि अनेक कारणों से बालक अपराधी प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में बाल अपराध एक प्रमुख समस्या है तथा इस पर प्रभावी नियंत्रण रखना प्रशासन के लिए एक प्रमुख चुनौती बन जाता है।

2. अपराध – बाल अपराध की भाँति नगरीय क्षेत्रों में अपराध एवं श्वेतवसन अपराध भी अधिक होते हैं। आए दिन नगरों में दिन-दहाड़े चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, चेन खींचने अत्यधिक की घटना अखबारों में देखी जा सकती है। अपराधी इन कार्यों को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं तथा वह इस पर प्रभावी अंकुश नहीं रख पाता।

3. मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन – मद्यपान एवं मादक द्रव्ये व्यसन भी नगरीय क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है। जगह-जगह पर शराब के ठेकों का खोला जाना तथा मादक द्रव्यों का गैर-कानूनी रूप से विक्रय नगरीय क्षेत्रों में इस समस्या का प्रमुख कारण है। स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों में मादक द्रव्य व्यसन के विस्तार से सभी चिंतित हैं। इसलिए इन पर नियंत्रण रखना भी एक चुनौती है।

4. भ्रष्टाचार – नगरीय क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। काम करने हेतु सभी दफ्तरों में सुविधा शुल्क के नाम से पैसे लिए जाते हैं। गैर-कानूनी एवं असामाजिक काम करने वाले लोग पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को घूस देते हैं अथवा उनसे इन कार्यों को करने हेतु महीना बाँध लेते हैं इसीलिए नगरीय क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता जा रहा हैं यह भी एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने हेतु न तो साधन उपलब्ध है और न ही कोई प्रभावशाली अभिकरण।

5. गन्दी बस्तियाँ – नगरीय क्षेत्रों में एक तो जनसंख्या अत्यधिक होती है तथा दूसरे अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण अधिकांश उद्योग भी इन्हीं क्षेत्रों में खोले जाते हैं। इससे आवास समस्या विकसित हो जाती है जो अनाधिकृत गन्दी बस्तियों के रूप में प्रतिफलित होती हैं। इन गन्दी बस्तियों का वातावरण ठीक नहीं होता है तथा इनमें अनैतिकता का बोलबाला होता है। इसका बच्चों एवं वहाँ रहने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गन्दी बस्तियों को हटाना अथवा इनका विनियमितीकरण करना प्रत्येक बड़े नगर के लिए एक प्रमुख समस्या है।

6. वेश्यावृत्ति – नगरीय क्षेत्रों की चुनौतियों एवं समस्याओं में वेश्यावृत्ति भी प्रमुख है। अधिकांश नगरों में ‘लाल बत्ती क्षेत्र है जहाँ पर संगठित रूप से वेश्याओं के अड्डों का संचालन किया जाता है। इतना ही नहीं, होटलों एवं मकानों में गैर-कानूनी रूप से चलने वाले कालगर्ल रैकेट भी पुलिस के लिए एक चुनौती है। इन पर भी अब तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रण नहीं रख पाए हैं।

7. पारिवारिक विघटन – नगरीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवार अनेक एकाकी परिवारों में विभाजित होते जा रहे हैं। पति-पत्नी दोनों को बाहर नौकरी करना, घर पर अधिकांश समय दोनों का न होना, दोनों में वैचारिक मतभेद होना आदि नगरीय क्षेत्रों के परिवारों के सामान्य लक्षण है। कामकाजी महिलाएँ भूमिका-संघर्ष की शिकार हो जाती है तथा पारिवारिक विघटन का सबसे अधिक बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इतना ही नहीं, नगरीय क्षेत्रों में बुजुर्गों की समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। परिवार वाले उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते तथा सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि उनके लिए अलग वृद्धाश्रम खोले जाएँ यह भी नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख चुनौती बन गया है।

8. पर्यावरणीय प्रदूषण – नगरीय क्षेत्रों में वाहन अधिक होते हैं जिनसे निकलने वाला धुआँ वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। विकास के नाम पर बहुमंजिली इमारतों एवं उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि पर्यावरणीय संतुलन हेतु पेड़ लगाने पर कम। उद्योगों से निकलने वाला धुआँ भी प्रदूषण का कारण है। नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना भी एक चुनौती है जिसका सामना अधिकांश बड़े नगर नहीं कर पा रहे हैं।

क्रियाकलाप आधारित प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

अपने बड़ों से बात कीजिए तथा अपने जीवन से संबंधित उन चीजों की सूची बनाइए जो उस समय नहीं थीं, जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे अथवा तब अस्तित्व में नहीं थीं जब आपके नाना-नानी/दादा-दादी आपकी उम्र के थे? (क्रियाकलाप 1)

उत्तर

जब नाना-नानी/दादा-दादी आपकी उम्र के थे तब आधुनिक समय में उपलब्ध अनेक चीजें नहीं थी। उदाहरणार्थ-न तो बिजली थी और न ही बिजली से चलने वाले उपकरण। सारा काम हाथ से करना पड़ता था और उत्पादन हेतु मानवीय शक्ति के साथ-साथ पशु शक्ति को भी अधिकांशतः प्रयोग किया जाता था। आने-जाने के साधन नहीं थे तथा रिश्तेदारों से मिलने के लिए पैदल, घोड़ों पर अथवा ताँगों पर जाने का प्रचलन अधिक था। न अच्छी सड़कें थी, न घर पर पानी की उचित व्यवस्था थी और न ही स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध थीं। रेलगाड़ी, टी०वी०, फ्रिज इत्यादि तक का अधिकांश लोगों को ज्ञान नहीं था।

जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे तब उस नाना-नानी/दादा-दादी के समय से तो अधिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं, परंतु आज की तुलना में वे भी अपर्याप्त थीं। उदाहरणार्थ-नगरीय क्षेत्रों में बिजली थी तथा बिजली से चलने वाले उपकरण भी थे। श्याम-श्वेत टेलीविजन प्रचलित था तथा देखने हेतु चैनल एवं कार्यक्रम अत्यंत सीमित थे। न रंगीन टी०वी० का प्रचलन था, न दूध प्लास्टिक की थैलियों में मिलता था और न ही कपड़ों में जिप का प्रयोग होता था। प्लस्टिक की बाल्टी एवं मग इत्यादि का प्रचलन नहीं था। खाना बनाने के लिए गैस नहीं थी तथा लकड़ी एवं कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। स्टील, ऐलुमिनियम आदि के बर्तनों के स्थान पर पीतल एवं मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अधिक होता था। आप अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी से बात करके वस्तुओं की इस सूची को और आगे बढ़ा सकते हैं।

प्रश्न 2.

फ्रांसीसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आई? क्या ये परिवर्तन इतने तीव्र अथवा दूरगामी थे कि ‘क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य हो सकें? (क्रियाकलाप 2)

उत्तर

पूरे विश्व की कायापलट करने वाली प्रक्रियाओं में फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति का प्रमुख स्थान है। इन दोनों के द्वारा होने वाले परिवर्तनों का संबंध समाज के किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। सभी क्षेत्रों पर इनके दूरगामी प्रभावों के कारण ही इनसे होने वाले परिवर्तनों को ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ कहा जाता है।

अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। उस समय सामन्तों तथा उच्च पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे लोग वैभवपूर्ण तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यततीत करते थे, लेकिन जनसाधारण वर्ग की दशा बड़ी शोचनीय थी और उसका जीवन कष्टों से भरपूर था। इसके परिणामस्वरूप 1789 ई० में फ्रांस में एक खूनी क्रांति हुई, जिसने शीघ्र ही भीषण रूप धारण कर लिया। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत करके लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। इस क्रांति में फ्रांस का सम्राट लुई सोलहवाँ, उसकी रानी मेरी अंतायनेत और उनके हजारों साथियों को गुलोटिन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इस क्रांति के कारण 25 वर्ष तक संपूर्ण यूरोप युद्ध की आग में जलता रहा। हजारों नगर बरबाद हो गए और लाखों व्यक्ति मारे गए। यह संपूर्ण रक्तपात, जो बास्तील के पतन (14 जुलाई, 1789 ई०) से आंरभ हुआ और वाटरलू के युद्ध (18 जून, 1815 ई०) के बाद समाप्त हुआ, फ्रांस की क्रांति का घटनाक्रम कहलाता है।

फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। इनमें सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था (Ancient Regime) का अंत, मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत, मानव जाति की स्वाधीनता के लिए ‘मानव और नागरिकों के जन्मजात अधिकारों की घोषणा’ (27 अगस्त, 1789 ई०), सारे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का विकास, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन, मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया जाना, इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेशी नीति का प्रभावित होना, समाजवादी व्यवस्था का मार्ग खोलना तथा कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में होने वाली अभूतपूर्व उपलब्धियाँ प्रमुख हैं।

फ्रांस की क्रांति की भाँति, इंग्लैंड में अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में आश्चर्यजनक परिवर्तन से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति ने भी बड़े पैमाने के उद्योगों का सूत्रपात किया। इसके परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों को क्रान्तिकारी परिवर्तन’ कहा जाता है। इस क्रांति से नए समाज का जन्म हुआ। समाज में प्रचलित रीति-रिवाज, रहन-सहन का स्तर, खान-पान, धार्मिक विश्वास, विज्ञान तथा साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिससे एक नए समाज का प्रादुर्भाव हुआ। न केवल मनुष्य को अपना जीवन बिताने में अधिक सुख तथा सुविधा प्राप्त हुई, अपितु संयुक्त परिवार समाप्त होने प्रारंभ हो गए तथा उनका स्थान पर छोटे-छोटे परिवारों ने ले लिया। महिलाओं को भी स्वतंत्र प्राप्त हुई। उन्हें समान अधिकार मिलने प्रारंभ हुए तथा वे स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने लगीं। मध्यम वर्ग का उदय भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम माना जाता है। औद्योगिक क्रांति ने उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों का जीवन बड़ा संकटमय बना दिया। उनको न केवल वेतन कम दिया जाता था अपितु उनके जीवन की सुरक्षा की चिंता पूँजीपतियों को नहीं थीं।

लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि, वर्ग-संघर्ष को उदय, औद्योगिक नगरों का विकास, घरेलू उद्योग-धंधों का विनाश भी औद्योगिक क्रांति के दूरगामी प्रभाव रहे हैं। औद्योगिक क्रांति ने जहाँ एक ओर लोगों के लिए रोजगार के मार्ग खोले वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। मशीनों के लग जाने के कारण कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिको की संख्या घटने लगी। आर्थिक दृष्टि से संसार के सभी राष्ट्रों में परस्पर निर्भरता की ऐसी लहर दौड़ी कि वे औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से दौड़ लगाने लगे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा; अत: यूरोप के देशों ने उत्पादित माल के खपाने तथा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। इससे साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा मिला। इन सब परिवर्तनों के कारण ही औद्योगिक क्रांति के परिणामों को ‘क्रांतिकारी परिवर्तनों की संज्ञा दी गई है।

प्रश्न 3.

अन्य किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है, जो | क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य नहीं है? वे क्यों योग्य नहीं है? (क्रियाकलाप 2)

उत्तर

ऐसे परिवर्तन, जो अधिक विस्तृत नहीं होते तथा जिनका प्रभाव समाज के बड़े हिस्से पर नहीं पड़ता, ‘क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कहलाते। उदाहरणार्थ-उविकासीय परिवर्तन को क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कहा जाता। उविकास ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जो काफी लंबे समय तक धीरे-धीरे होता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त यह शब्द जीवित प्राणियों के विकसित होने की प्रक्रिया को इंगित करता है। कई शताब्दियों अथवा कभी-कभी सहस्राब्दियों में धीरे-धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर बदलने की प्रक्रिया उविकास कहलाती है। इसमें डार्विन ने ‘योग्यतम की उत्तरजीविता’ के विचार पर बल दिया; अर्थात् केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आपको ढाल लेते हैं अथवा ऐसी धीमी गति से करते हैं और लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। उदूविकासीय परिवर्तन न तो शीघ्र अथवा अचानक होते हैं और न ही इनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है; अतः ये परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति अथवा रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की भाँति ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ कहलाने योग्य नहीं हैं।

प्रश्न 4.

क्या आपने ऐसे तकनीकी परिवर्तनों पर ध्यान दिया है जिनका आपके सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा हो? (क्रियाकलाप 3)

उत्तर

तकनीकी परिवर्तन को हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तकनीकी परिवर्तनों ने हमारे जीवन को आरामदायक बना दिया है। आज गर्मी से बचने के लिए एक तरफ पंखे, कूलर एवं एयर कंडीशनर है तो दूसरी ओर सर्दी से बचने के लिए हीटर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए यातायात के विभिन्न साधन (बस, कार, रेल, हवाई जहाज, समुद्री जहाज इत्यादि) उपलब्ध है। पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी घर बैठे अखबारों अथवा टेलीविजन के माध्यम से मिल जाती है। टेलीविजन के कार्यक्रम को रिमोट कंट्रोल द्वारा बदला जा सकता है तथा इसके चलाने एवं बंद होने को भी रिमोट द्वारा संचालित किया जा सकता है। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों एवं धारावाहिकों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

पहनने के लिए कपड़ों की क्वालिटी में अत्यधिक परिवर्तन आया है तथा हम नित नए फैशनों को अपना रहे हैं। खान-पान पर तकनीकी परिवर्तनों का गहरा प्रभाव पड़ा है। जमीन पर बैठने के स्थान पर आज परिवार के सदस्य एक साथ खाने की मेज पर बैठकर खाना खाते देखे जा सकते हैं। घर पर कंप्यूटर पर बैठे-बैठे इंटरनेट के माध्यम से ई-मेल द्वारा पत्र-व्यवहार किया जा सकता है, रेलवे या हवाई जहाज के टिकट बुक कराए जा सकते हैं। बैंकों से कारोबार किया जा सकता है अथवा वस्तुओं की खरीद-फरोख्त की जा सकती है। इस प्रकार, तकनीकी परिवर्तनों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है तथा इनसे हमारी संपूर्ण जीवन-शैली ही परिवर्तित हो गई है।

प्रश्न 5.

आप अपने जीवन के कुछ पक्षों के बारे में सोचिए जहाँ आप चीजों को जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे? क्या ये आपके जीवन के वे क्षेत्र हैं जहाँ आप चीजों में जल्दी परिवर्तन चाहेंगे? कारण सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप कुछ विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं? (क्रियाकलाप 4)

उत्तर

जीवन के अनेक पक्ष ऐसे हैं जिनमें प्रयोग होने वाली चीजों को हम जल्दी बदलना नहीं चाहते। उदाहरणार्थ-हम अपने परिवार को नहीं बदलना चाहते। हम नहीं चाहते कि स्कूल से घर आने के बाद हमें यह पता चले कि हमारे माता-पिता से भिन्न कोई और हमारे माता-पिता के रूप में या भाई-बहन के रूप में हमारे घर पर बैठा है। इसी भाँति, हम नहीं चाहते कि जो खेल हमें पसंद है उसके नियम रोज बदल जाएँ। हम नित्य प्रति खाने की चीजों को नहीं बदलते। हमारा प्रयास यह रहता है कि जो खाने की वस्तुएँ हमें पसंद हैं वे जल्दी-जल्दी हमें मिलती रहें। इसी भाँति, यदि हर रोज जीवन के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन हो जाए अथवा जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं वह बदल जाएँ तो सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी।

सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व रखने के कारण ही हम नहीं चाहते कि हमारी मान्यताएँ, आदर्श एवं रीति-रिवाजों में प्रतिदिन परिवर्तन हो जाए। ऐसा होने पर सामाजिक विरासत पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित नहीं हो पाएगी और समाज का स्थायित्व समाप्त होने लगेगा। समाज में स्थायित्व के लिए कुछ चीजों में निरंतरता होनी आवश्यक है और इसीलिए उनमें होने वाले परिवर्तनों का विरोध भी किया जाता है।

प्रश्न 6.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? यह एक प्रमुख विकास योजना क्यों मानी जाती है? इसे कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर यह सफल हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? (क्रियाकलाप 5)

उत्तर

2005 ई० का ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ निर्धन ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय प्रयास माना जाता है। ग्रामीण निर्धनों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए, उनके लिए रोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता. उन्मूलन भारत सरकार की विकास नीति का एक अभिन्न अंग रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ 25 दिसम्बर, 2001 ई० को प्रारंभ की गई थी। दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने, कमजोर वर्गों और जोखिमपूर्ण व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रांरभ की गई यह योजना इसलिए प्रमुख विकास योजना मानी जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलोग्राम अनाज और कम-से-कम 25 प्रतिशत निर्धारित मजदूरी नकद दी जाती है।

यह कार्यक्रम निर्धन ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देकर न केवल ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने में सहायक हो रहा है अपितु इससे निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन केरने वाले परिवारों को ऊपर उठाने में भी सहायता मिल रही है। इसीलिए इस कार्यक्रम में निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्यक्रम महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के निर्धन लोगों का चयन कर उन्हें रोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराता है। यदि यह कार्यक्रम सफल हो जाता है तो ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी काफी सीमा तक कम हो सकती है। इससे निर्धन ग्रामीणों को शोषण भी रूक जाएगा तथा उन्हें ससम्माने अपना जीवन व्यतीत करने का अवसर उपलब्ध हो पाएगा।

प्रश्न 7.

क्या आपने अपने कस्बे अथवा नगर में ‘गेटेड समुदाय को देखा/सुना है, अथवा कभी उनके घर गए हैं? बड़ों से इस समुदाय के बारे में पता कीजिए। चारदीवारी तथा गेट कब बने? क्या इसका विरोध किया गया, यदि हाँ तो किसके द्वारा? ऐसे स्थानों पर रहने के लिए लोगों के पास कौन-से कारण हैं? आपकी समझ से शहरी समाज तथा प्रतिवेशी पर इसका क्या असर पड़ेगा? (क्रियाकलाप 6)

उत्तर

‘गेटेड समुदाय’ एक नवीन संकल्पना है। इसका अर्थ एक ऐसे समृद्ध प्रतिवेशी समुदाय का निर्माण है जो अपने परिवेश से दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग होता है अर्थात् जहाँ प्रवेश तथा निकास नियंत्रित होता है। अधिकांश ऐसे समुदायों की अपनी समानांतर नागरिक सुविधाएँ (जैसे पानी और बिजली की सप्लाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि) होती हैं। इस प्रकार के ‘गेटेड समुदाय’ सभी नगरों एवं महानगरों में देखे जा सकते हैं। ऐसे ‘गेटेड समुदाय’ अनके कारणों से विकसित हुए हैं जिनमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान प्रमुख है। पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र प्रजाति, नृजातीयता, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों के बीच तनाव के प्रमुख परिणाम पृथक्कीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी उजागर होते हैं। पहले मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्तियों में इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, नृजाति, जाति या सम्मान की पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने को इंगित करता है। मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस का समान लक्षणों वाले पड़ोस में बदल जाना ‘घैटोकरण’ कहलाता है।

भारत में अनेक नगरों में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव से मिश्रित प्रतिवेशी समुदाय एकल समुदायों में बदल गए हैं अर्थात् जिन क्षेत्रों में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ निवास करते थे अब वे अपने ही धर्म के लोगों के बीच रहना अधिक पसंद करते हैं तथा धर्म के आधार पर आवासीय क्षेत्र एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। 2002 ई० के दंगों के दौरान गुजरात में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है। जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द, लौकिक विचारधारा, राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्र-निर्माण के प्रबल समर्थक होते हैं वे इस प्रकार के गेटेड समुदायों का विरोध करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्र के प्रति वफादारी कम करती है तथा मानव दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाए रखने में सहायक होती है। यदि शहरी समाज में यह प्रवृत्ति बढ़ती है तो विभिन्न धर्मों, जातियों, राज्यों के लोगों में होने वाली अंत:क्रिया बाधित होगी और अंततः राष्ट्रीयता को ही आघात पहुँचेगा।

प्रश्न 8.

क्या आपने अपने पड़ोस में ‘भद्रीकरण’ देखा है। क्या आप इस तरह की घटना से परिचित हैं। पहले उपबस्ती कैसी थी जब यह घटित हुआ? पता कीजिए। किस रूप में परिवर्तन आया है। विभिन्न सामाजिक समूहों को इसने कैसे प्रभावित किया है? किसे फायदा अथवा किसे नुकसान हुआ है? इस प्रकार के परिवर्तन का निर्णय कौन लेता है? (क्रियाकलाप 7)

उत्तर

‘भद्रीकरण’ (जैट्रीफिकेशन) शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से निम्नवर्गीय पड़ोस मध्यम अथवा उच्चवर्गीय पड़ोस में बदल जाता है। पूरे विश्व में नगरीय केंद्र अथवा मूल नगर के केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत-से परिवर्तन हुए हैं। नगर के 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रांरभ तक ‘शक्ति केंद्र बने रहने के पश्चात् 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक नगरीय केंद्र का पतन प्रांरभ हो गया। यहीं समय उपनगरों के विकास का भी था क्योंकि विभिन्न कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन कर उपनगरीय क्षेत्रों में सस्ती जमीन लेकर उसे पर आलीशान मकान बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। इससे पूर्व के निम्नवर्ग का उपनगरीय क्षेत्र मध्यम अथवा उच्च वर्ग के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया।

इस प्रवृत्ति के प्रारंभ होते ही उपनगरीय क्षेत्र (उपबस्ती क्षेत्र) की कायापलट होने लगी। कीमतें आसमान छूने लगीं तथा क्षेत्र का विकास अत्यधिक तीव्र गति से होने लगा। जीवन की सभी सुविधाएँ इन क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक उपलब्ध कराने की होड़ लग गई। इससे उन संपन्न लोगों को भी लाभ हुआ जिन्होंने नगर के अंदरूनी भाग से पलायन किया तथा उपनगरीय क्षेत्र में रहने वाले उस गरीब को भी जिसने अधिक कीमत पर अपनी जमीन का हिस्सा उस संपन्न व्यक्ति को बेच दिया। उसे भी अपनी शेष बची जमीन पर अच्छा मकान बनाने तथा अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का अवसर मिला। इस प्रकार के परिवर्तन का निर्णय अधिकांशतः संपन्न लोग ही लेते हैं। वे नगर के अंदरूनी हिस्से में सीमित आवास होने के कारण न तो अपनी उच्च जीवन-शैली को प्रदर्शित कर सकते हैं और न ही उस शानो-शौकत से रह सकते हैं जिससे कि वे रहना चाहते हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

निम्नलिखित में से कौन-सा समुदाय है?

(क) विश्व समुदाय

(ख) क्लब

(ग) गाँव

(घ) कर्मचारी संघ

उत्तर

(ग) गाँव

प्रश्न 2.

निम्नलिखित में कौन-सा समुदाय का उदाहरण नहीं है ?

(क) एक गाँव

(ख) एक परिवेश

(ग) एक नगर

(घ) एक संप्रदाय

उत्तर

(घ) एक संप्रदाय

प्रश्न 3.

नगरीयवाद का अर्थ होता है१

(क) नगरीय जनसंख्या की वृद्धि

(ख) नगरीय जीवन पद्धति

(ग) नगरों को भौतिक विकास

(घ) ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन

उत्तर

(ख) नगरीय जीवन पद्धति

प्रश्न 4.

भारतीय गाँवों में किस प्रकार के परिवार पाये जाते हैं ?

(क) एकाकी परिवार

(ख) संयुक्त परिवार

(ग) आधुनिक परिवार

(घ) मिश्रित परिवार

उत्तर

(ख) संयुक्त परिवार

प्रश्न 5.

ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है

(क) कृषि पर निर्भरता

(ख) जनाधिक्य

(ग) प्रकृति से घनिष्ठ संबंध

(घ) प्राथमिक संबंधों की बहुलता

उत्तर

(ख) जनाधिक्य

प्रश्न 6.

“सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण होता है।” यह कथन किसका है?

(क) वेबलन का

(ख) ऑगबर्न को

(ग) टॉयनबी का

(घ) सोरोकिन का

उत्तर

(क) वेबलने का

प्रश्न 7.

कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है

(क) यांत्रिक प्रयोग

(ख) आर्थिक कारण

(ग) धार्मिक कारण

(घ) राजनीतिक कारण

उत्तर

(ख) आर्थिक कारण

प्रश्न 8.

निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है ?

(क) जॉर्ज सी० होमंस ने

(ख) बीसेज एवं बीसेज ने

(ग) आगस्त कॉम्टे ने

(घ) रॉबर्ट बीरस्टीड ने

उत्तर

(ग) आगस्त कॉम्टे ने

प्रश्न 9.

भारत में सामाजिक परिवर्तन विषय पर किस विद्वान ने सबसे अधिक अध्ययन किया ?

(क) डॉ० नगेन्द्र ने

(ख) सच्चिदानंद ने

(ग) एम० एन० श्रीनिवास ने

(घ) डॉ० राधाकृष्णन ने

उत्तर

(ग) एम० एन० श्रीनिवास ने

प्रश्न 10.

ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किस आधार पर की है ?

(क) सामाजिक असंतुलन

(ख) नैतिक पतन

(ग) सांस्कृतिक विलम्बना

(घ) प्रौद्योगिकीय कारक

उत्तर

(ग) सांस्कृतिक विलम्बना

प्रश्न 11.

संस्कृति की विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण कौन मानता है ?

(क) सोरोकिन

(ख) मैक्स वेबर

(ग) सिमेल

(घ) मॉण्टेस्क्यू

उत्तर

(क) सोरोकिन

प्रश्न 12.

सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थक कौन है ?

(क) कार्ल मार्क्स

(ख) वेबलन

(ग) जॉर्ज लुंडबर्ग

(घ) मैक्स वेबर

उत्तर

(घ) मैक्स वेबर

प्रश्न 13.

कौन-सी पुस्तक एफ० एच० गिडिंग्स द्वारा लिखी गयी है ?

(क) सोसायटी

(ख) पॉजिटिव पॉलिटी

(ग) इंडक्टिव सोशियोलॉजी

(घ) सोशियल कंट्रोल

उत्तर

(ग) इंडक्टिव सोशियोलॉजी

प्रश्न 14.

‘कल्चरल डिस ऑर्गेनाइजेशन’ पुस्तक के लेखक कौन हैं?

(क) के० डेविस

(ख) इलियट एंड मैरिल

(ग) कूले

(घ) स्पेन्सर

उत्तर

(ख) इलियट एंड मैरिल

प्रश्न 15.

श्वेतवसन अपराध अवधारणा से कौन समाजशास्त्री जुड़ा है ?

(क) सदरलैण्ड

(ख) लॉम्ब्रोसो

(ग) कार्ल मार्क्स

(घ) एंजिल्स

उत्तर

(क) सदरलैण्ड

प्रश्न 16.

अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं –

या

अपराध के शास्त्रीय सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन हैं?

(क) बेन्थम

(ख) मॉण्टेस्क्यू

(ग) बकल

(घ) कार्ल मार्क्स

उत्तर

(क) बेन्थम

प्रश्न 17.

अच्छे आचरण के कारण बंदीगृह से अस्थायी मुक्ति को कहते हैं –

(क) प्रोबेशन

(ख) पैरोल

(ग) मुक्ति सहायता

(घ) आचरण मुक्ति

उत्तर

(ख) पैरोल

प्रश्न 18.

सदरलैण्ड किस पुस्तक के लेखक थे ?

(क) सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन

(ख) सोशल चेंज

(ग) प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी

(घ) सोसायटी

उत्तर

(ग) प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी

निश्चित उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

उदविकास क्या है?

उत्तर

काफी लंबे समय तक धीरे-धीरे वोली उस प्रक्रिया को, जिसने जीव सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, उविकास कहा जाता है।

प्रश्न 2.

संरचना परिवर्तन किसे कहते हैं?

उत्तर

समाज की संरचना में होने वाले ऐसे परिवर्तनों को, जो उस पर दूरगामी प्रभाव डालता है, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं।

प्रश्न 3.

सत्ता का आधार क्या होता है?

उत्तर

सत्ता का आधार वैधता है। वेबर के अनुसार कानून, परंपरा तथा चमत्कार वैधता के प्रमुख आधार होते हैं।

प्रश्न 4.

कानून विरोधी उस व्यवहार को क्या कहा जाता है जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है?

उत्तर

कानून विरोधी उस व्यवहार को, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, अपराध कहा जाता है।

प्रश्न 5.

शक्ति, प्रभाव एवं सत्ता में किसे व्यापक माना जाता है?

उत्तर

प्रभाव को शक्ति एवं सत्ता की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता है।

प्रश्न 6.

हिंसा का प्रमुख कारण क्या है?

उत्तर

हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा यह समाज में गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है।

प्रश्न 7.

‘दि प्रोटेस्टेंट इथिक एण्ड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म’ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?

उत्तर

‘दि प्रोटेस्टेंट इथिक एण्ड दि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म’ नामक पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर है।

प्रश्न 8.

संरक्षित समुदाय से आप क्या समझते हैं?

उत्तर

नगरीय क्षेत्रों में उच्च एवं संपन्न वर्गों द्वारा अपने मुहल्लों के चारों ओर एक घेराबंदी कर लेने तथा आने-जाने पर नियंत्रण रखने को संरक्षित समुदाय कहते हैं।

प्रश्न 9.

भद्रीकरण किसे कहते हैं?

उत्तर

निम्नवर्ग परिवेश के मध्यम या उच्चवर्गीय परिवेश में बदल जाने को भद्रीकरण कहते हैं।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो?

उत्तर

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन, समाज की विभिन्न इकाइयों, सामाजिक संबंधों संस्थाओं इत्यादि में होने वाला परिवर्तन है। संगठन का निर्माण संरचना तथा कार्य दोनों से मिलकर होता है। सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक अंत:क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी सामाजिक परिवर्तन ही कहा जाता है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, “सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है। भले ही ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं से हुए हों, या सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना तथा सिद्धांतों के परिवर्तन से हुए हों, या प्रसार से अथवा समूह के अंदर ही

आविष्कार से हुए हों।”

प्रश्न 2.

सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख स्रोत बताइए।

उत्तर

सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं –

1. मानसिक विकास – जनता के मानसिक विकास का साधन शिक्षा है। शिक्षण संस्थाओं का प्रसार जिस स्थान पर प्रचुर मात्रा में होगा, उस स्थान के व्यक्ति प्रबद्ध एवं विचारशील होंगे और वे समाज में प्रचलित संकीर्णताओं व रूढ़ियों की अपेक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे अपितु उनके स्थान पर नवीन विचारों को लाने का भरसक प्रयास करेंगें इस प्रकार, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जनता का जो मानसिक विकास होता है, उसी के परिणामस्वरूप प्राचीन रीति-रिवाजों में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है।

2. ज्ञान प्रसार के साधन – वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जिस समाज में समाचार-पत्रों, रेडियो, यातायात के साधनों तथा संचार-वाहन के साधनों की प्रचुरता होगी, वह समाज सामाजिक परिवर्तन का उतना ही शीघ्र स्वागत करेगा। वस्तुतः ये साधन ज्ञान-विज्ञान के विकास के साधन है। इन साधनों की प्रचुरता के कारण देश में नवीन विचारधाराओं को प्रसार सरलता से हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। भारत में प्राचीन मूल्यों एवं प्रतिमानों में परिवर्तन इन्हीं साधनों की देन है।

प्रश्न 3.

विलबर्ट ई० मूर द्वारा बताई गई सामाजिक परिवर्तन की चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर

विलबर्ट ई० मूर ने सामाजिक परिवर्तन की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उनमें से चार निम्नलिखित हैं –

- सामाजिक परिवर्तन हमारी सांस्कृतिक भावनाओं पर धीमी गति से प्रभाव डालता है।

- सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

- सामाजिक परिवर्तन हमारे भौतिक जीवन को तीव्र गति से प्रभावित करता है। इसलिए आज भोजन व वस्त्रों में पहले से अधिक अंतर आ गया है। हम आज आकर्षक तथा भोग-विलास की वस्तुओं से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं।

- जो परिवर्तन हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है उसकी गति अधिक तीव्र होती है।

प्रश्न 4.

सामाजिक परिवर्तन को पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है?

उत्तर

पर्यावरण अनेक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। प्राकृतिक विपदाओं, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अवक्रमण का सामाजिक संरचना, व्यक्तियों के रहन-सहन, उनके व्यवसायों, उनके स्वास्थ्य इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुनामी लहरों के कारण तटीय प्रदेशों में रहने वाले अनेक लोगों के व्यवसाय पूरी तरह से नष्ट हो गए। अनुकूल पर्यावरण सामाजिक विकास में सहायक होता है, जबकि प्रतिकूल पर्यावरण सामाजिक विकास को अवरुद्ध करती है।

प्रश्न 5.

सामाजिक परिवर्तन को संस्कृति किस प्रकार से प्रोत्साहन देती है?

उत्तर

संस्कृति का संबंध उन विचारों, मूल्यों एवं मान्यताओं से होता है जो मनुष्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं तथा उनके जीवन को आकार देने में सहायता प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं का समाज को व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट इथिक को यूरोप में पूँजीवाद के विकास से जोड़ा है तथा यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार धार्मिक मान्यताएँ दूरगामी आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होती हैं। प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म के प्रभाव तथा मध्यकालीन सामाजिक संरचना में अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक प्रभाव भी भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा गया है।

प्रश्न 6.

क्रांतिकारी परिवर्तन किसे कहते हैं?

उत्तर

ऐसे परिवर्तन, जो शीघ्र अथवा अचानक होते हैं तथा समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति तथा ज्ञानोदय से जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण इन परिवर्तनों द्वारा यूरोपीय एवं गैर-यूरोपीय समाजों की संरचना में होने वाले आमूल चूल परिवर्तन हैं। राजनीतिक क्रांतियों तथा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जिन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। सामान्य रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन’ शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए किया जाता है।

प्रश्न 7.

अपराध के दो प्रमुख तत्व बताइए।

उत्तर

अपराध के दो प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं –

1. अपराध व्यावहारिक रूप में कोई ऐसा कार्य करना है जिसे समाज तथा कानून दंडनीय मानते हैं।

अन्य शब्दों में, कोई कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक उससे बाह्य परिणाम या नुकसान न हो। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा करता है या शब्दों में कह भी देता है तो यह सोचना या कहना-मात्र अपराध नहीं होगा। कई बार कोई आदमी किसी से क्रोध में यह कह देता है कि तुझे जान से मार देंगा; तो इसका यह आशय नहीं कि उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। वास्तव में अपराध एक स्पष्ट कृत्य है।

2. अपराध के कर्ता का इरादा अपराधमय (जिसे दोषी इरादा भी कहा जाता है) होना चाहिए। • उदाहरणार्थ-वह डॉक्टर, जो रोगी के प्राण बचाने के लिए ऑपरेशन करता है परंतु इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, अपराधी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसका दोषी इरादा नहीं था।

प्रश्न 8.

सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना सुनिश्चित कीजिए।

उत्तर

सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय समाज के विभिन्न अंगों में एकीकरण से है। मानव शरीर की भाँति समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हुए शरीर को बनाए रखते हैं ठीक उसी प्रकारे समाज के विभिन्न अंग अपना निर्धारित कार्य करते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसमें स्थायित्व पाया जाता है। समाज के विभिन्न अंग परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक अंग में होने वाला परिवर्तन अन्य अंगों को प्रभावित करता है। पेरेटो (Pareto) ने इस संदर्भ में कहा है-“समाज विभिन्न शक्तियों के साम्य की एक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था समाज की वह अवस्था है जो किसी दिए हुए समय तथा परिवर्तन की उत्तरोत्तर दशाओं से प्राप्त होती है।”

प्रश्न 9.

नगरीय सामाजिक संरचना की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर

नगरीय सामाजिक संरचना की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. सामाजिक विजातीयता – नगरीय समुदायों की जनसंख्या विविध प्रकार के व्यवसायों में लगी होती है तथा उनके रहन-सहन एवं खान-पान, सांस्कृतिक मूल्यों तथा रीति-रिवाजों में काफी भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में अंत:क्रियाओं में हिस्सा लेता है, उससे भिनता की मात्रा उतनी ही अधिक होती जाती है।

2. द्वितीयक समितियाँ – नगरीय समुदायों की दूसरी विशेषता द्वितीयक समितियाँ या साहचर्य है। द्वितीयक समितियों की प्रधानता के कारण नगरीय समुदाय के लोग परस्पर व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते। अप्रत्यक्ष व अवैयक्तिक संबंधों के कारण नगरवासियों के जीवन में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता हो जाती है। मित्रों तथा परिचित व्यक्तियों से भी हमारे संबंध स्वयं में पूर्ण नहीं होते हैं।

प्रश्न 10.

संघर्ष किसे कहते हैं? समझाइए।

उत्तर

संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते है, भले ही इसके लिए दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सामाजिक परिवर्तन की उपयुक्त परिभाषा देते हुए इसकी दो मुख्य विशेषताएँ बताइए।

उत्तर

मैरिल एवं ऐल्ड्रिज के अनुसार, “अपने सर्वाधिक सही अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि अधिक संख्या में व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में व्यस्त हों जो कि उनके पूर्वजों के अथवा उनके अपने कार्यों से भिन्न हो, जिन्हें वे कुछ समय पूर्व तक करते थे। समाज का निर्माण प्रतिमानित मानवीय संबंधों के एक विस्तृत एवं जटिल जाल से होता है जिसमें सब लोग भाग लेते हैं। जब मानव व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया में होता है तो यह, यह कहने का ही दूसरा तरीका है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।”

सामाजिक परिवर्तन की दो मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

1. सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यम्भावी है – सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। तथा समयानुकूल होता रहता है। मानव स्वभाव प्रत्येक क्षण नवीनता चाहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है तथा अवश्यंभावी है। यह किसी की इच्छा अथवा अनिच्छा पर निर्भर नहीं होता, यद्यपि आधुनिक युग में इसे नियोजित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है।

2. सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित है – सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष से न होकर पूर्ण समाज के जीवन से होता है। यह व्यक्तिवादी नहीं वरन् समष्टिवादी होता है। इसीलिए परिवर्तन का प्रभाव सामान्यत: संपूर्ण समाज पर पड़ता है।

प्रश्न 2.

“अपराध एक सामाजिक-कानूनी अवधारणा है।” स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

अपराधको सामाजिक तथा कानूनी रूप से ऐसा कार्य करना बताया गया है जिसे समाज तथा कानून दोनों अनुचित मानते हैं। इसी श्रेणी की परिभाषाओं को कुछ विद्वान अधिक उचित मानते हैं, क्योंकि अपराध को न तो सिर्फ कानून की दृष्टि से ही समझा जा सकता है और न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से। अपराध के सही अर्थ को जानने के लिए कानूनी तथा सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों को महत्त्व देना अति आवश्यक है। इसीलिए संभवतः आज अपराध की व्यवहार संबंधी व्याख्या अधिक मानय होने लगी है जिसमें अपराध को भी एक असामान्य वैयक्तिक व्यवहार अथवा प्रतिमान में विचलन के रूप में देखा जाता है। वास्तव में, जब हम अपराध को अपराधी नियमों का उल्लंघन मानते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून अधिकतर सामाजिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। हत्या, बलात्कार, हमला व चोरी सब कानून के विरुद्ध हैं।

कानून कई बार ऐसे व्यवहार को भी अनदेखा कर देता है जिसे अधिकांश लोग गैर-सामाजिक मानते हैं; जैसे किसी लुटते या पिटाई होते व्यक्ति की सहायता न करना। अत: कोई समाज किस प्रकार के व्यवहार को कानूनी या सामाजिक रूप से निषिद्ध करेगा, यह सामाजिक आदर्शों पर आधारित होता है। लैंडिस तथा लैंडिस के अनुसार, “अपराध वह कार्य है जिसको राज्य ने समूह के कल्याण के लिए हानिकारक माना है और जिसके प्रति दंड देने की शक्ति राज्य के पास रहती है।”

प्रश्न 3.

अपराध से आप क्या समझते हैं?

उत्तर

अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो कि प्रत्येक समाज में किसी-न-किसी रूप में पायी जाती है। प्रत्येक समाज में सदस्यों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए जाते है। समाज द्वारा निर्मित इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, उसको समाज द्वारा दंडित किया जाता है। इस प्रकार वह कार्य, जो कानून की दृष्टि से दंडनीय होते हैं, अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में, अपराध अपराधी-कानून का उल्लंघन हैं।

चाहे कोई कार्य कितना भी अनैतिक अथवा गलत क्यों न हो किंतु वह तब तक अपराध नहीं कहलाता जब तक अपराधी-कानून में उसे अपराध न माना गया हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है। कानूनी दृष्टि में अपराध वह कार्य है जो कि सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होता है। इलियट एवं मैरिल के अनुसार, “अपराध कानून द्वारा निषिद्ध (वर्जित) वह कार्य है, जिसके बदले में उसके कर्ता को मृत्यु, जुर्माने, कैद, काम-घर, सुधार-गृह या जेल के द्वारा दंडित किया जा सकता है। अपराध सामाजिक रूप में हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए अपराध की अवहेलना करना दंडनीय है। क्लीनार्ड के अनुसार, “अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है।”

प्रश्न 4.

नगर से आप क्या समझते हैं? नगर की परिभाषा किस आधार पर की जाती है?

उत्तर

सामाजिक जीवन के संगठन के रूप में गाँव तथा नगर दोनों का ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। गाँव तथा नगर के मध्य कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती है। नगर की परिभाषा भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है तथा एक ही देश में भी विभिन्न जनगणना वर्षों में इसकी परिभाषा में अनेक परिवर्तन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड में 300 निवासियों के क्षेत्र को; अजेंटाइना में 1,000; भारत में 5,000; इटली तथा स्पेन में 10,000; अमेरिका में 20,000 तथा कोरिया गणराज्य में 40,000 निवासियों के क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। नगर के क्षेत्र के विषय में भी भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं; जैसे-हंगरी के नगरों में बहुत-सा कृषि क्षेत्र सम्मिलित होता है तथा लैटिन अमेरिका में म्यूनिसिपैलिटी को बहुधा नगर मान लिया है यद्यपि इसमें बहुत-सा ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित होता है।

अनेक विद्वानों ने नगर की परिभाषा जनसंख्या के आकार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है परंतु किंग्स्ले डेविसे इससे बिलकुल सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर केवल जीवन की एक विधि है तथा यह एक अनुपम प्रकार के वातावरण, अर्थात् नगरीय परिस्थितियों की उपज होता है। उनके अनुसार नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पायी जाती है तथा जो कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है। लुईस विर्थ ने द्वितीयक संबंधों, भूमिकाओं के खंडीकरण तथा लोगों में गतिशीलता की तेजी इत्यादि विशेषताओं के आधार पर नगर को परिभाषित करने पर बल दिया है। विर्थ के अनुसार, नगर अपेक्षाकृते एक व्यापक, घना तथा सामाजिक दृष्टि से विजातीय व्यक्तियों का स्थायी निवास क्षेत्र होता है। विर्थ के अनुसार, जनसंख्या का आकार तथा घनत्व, विषमता तथा भिन्नता इत्यादि के आधार पर नगरीय समुदाय के लक्षण निश्चित किए जाने चाहिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए।

उत्तर

सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्रोत

सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों को सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले तत्त्व यो सामाजिक परिवर्तन के स्रोत अग्रलिखित हैं –

1. पारिवारिक पर्यावरण – परिवार सामाजिकता की प्रथम पाठशाला है। परिवार में यदि ,शिक्षित तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक हो तो परिवार में संकीर्ण विचारों का कोई भी स्थान नहीं रहेगा। प्रबुद्ध व्यक्ति प्राचीन परंपराओं में समयानुसार परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए जिसे समाज में प्रबुद्ध एवं शिक्षित परिवारों की संख्या अधिक होगी, उस समाज में परिवर्तन की गति भी तीव्र रहेगी। अन्य शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन की गति को निर्धारित करता है।

2. मानसिक विकास – जनता के मानसिक विकास का साधने शिक्षा है। शिक्षण संस्थाओं का प्रसार जिस स्थान पर प्रचुर मात्रा में होगा, उस स्थान के व्यक्ति प्रबुद्ध एवं विचारशील होंगे और वे समाज में प्रचलित संकीर्णताओं व रूढ़ियों की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे, अपितु उनके स्थान पर नवीन विचारों को लाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस प्रकार, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जनता का जो मानसिक विकास होता है उसी के परिणामस्वरूप प्राचीन रीति-रिवाजों में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। फ्रांस जैसे देश में क्रांति को जन्म देने वाला वर्ग प्रबुद्ध वर्ग ही था। बुद्धिजीवी वर्ग ही अंसतुष्ट जनता का नेतृत्व करते हैं और प्राचीन पंरपराओं की संकीर्णता को उखाड़ फेंकते हैं।

3. समाज सुधारकों के प्रयास – प्रत्येक देश में प्राचीन परंपराओं तथा प्रथाओं में सुधार करने के लिए समाज सुधारकों के प्रयास सदैव ही जारी रहे हैं। समाज सुधारक सामाजिक कुरीतियों में परिवर्तन लाने के लिए जनमत का निर्माण करते हैं तथा जनता में सामाजिक बुराइयों के विरोध में जागृति लाने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी जैसे समाज सुधारकों ने अपने अथक प्रयासों से भारत के सामाजिक जीवन के स्वरूप को बदल डाला है। ये समाज सुधारक प्रत्येक युग में अपना कार्य करते रहे हैं, अतएव सभी देशों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया समाज सुधारकों के प्रयासों द्वारा निरंतर अविरल गति से चलती रहती है।

4. ज्ञान प्रसार के साधन – वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जिस समाज में समाचार-पत्रों, रेडियों, यातायात के साधनों तथा संचार-वाहने के साधनों की प्रचुरता होगी, वह समाज सामाजिक परिवर्तन का उतना ही शीघ्र स्वागत करेगा। वस्तुतः ये साधन ज्ञान-विज्ञान के विकास के साधन हैं। इन साधनों की प्रचुरता के कारण देश में नवीन विचारधाराओं को प्रसार सरलता से हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। भारत में प्राचीन मूल्यों एवं प्रतिमानों में परिवर्तन इन्हीं साधनों की देन है।

5. वैज्ञानिक आविष्कार – वैज्ञानिक आविष्कार परिवर्तन के मूल तत्त्व हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जनता का दृष्टिकोण तार्किक हो जाता है। तर्क के आधार पर प्राचीन मान्यताओं के खंडन किया जाने लगता है। इसीलिए प्राचीन रूढ़ियों व परंपराओं की मान्यता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण विभिन्न संस्कृतियों का आदान-प्रदान भी संभव हो गया है। आज भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इन वैज्ञानिक आविष्कारों की ही देन है। । ये वैज्ञानिक आविष्कार जिस तीव्र गति से होंगे, सामाजिक परिवर्तन की गति भी उतनी ही तीव्र होगी।

6. भ्रमण की स्वतंत्रता – यातायात के साधनों का विकास वैज्ञानिक आविष्कारों की देन है। इन साधनों के विकास के कारण एक देश के नागरिक दूसरे देशों में भ्रमण करके वहाँ के सामाजिक जीवन एवं रीति-रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सामाजिक रीति-रिवाज यदि प्रगति की ओर है तो विदेशों का भ्रमण करके स्वदेश लौटे विद्वान अपने देश में विदेशी रीति-रिवाजों का प्रचार व प्रसार करते हैं और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हैं। जिस समय में प्रवसन की प्रवृत्ति अधिक होगी उस समाज में सामाजिक परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इसलिए प्रवसन यो भ्रमण की स्वतंत्रता भी सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य स्रोत है।

7. परिवर्तन की प्रवृत्ति – सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन का नाम है, साथ-ही-साथ यह संस्कृति के भौतिक तत्त्वों में भी परिवर्तन लाता है। किंतु यह सब परिवर्तन केवल उन्हीं समाजों में संभव है जिनमें नागरिक परिवर्तन को अच्छा मानते हैं या परिवर्तन की ओर नागरिकों की प्रवृत्ति है। जिस समाज में व्यक्ति परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए उत्सुक होते हैं, उस समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है। यदि समाज के व्यक्तियों में प्राचीन परंपराओं से चिपटे रहने की प्रवृत्ति पाई जाए तो सामाजिक परिवर्तन की गति मंद रहेगी। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता का अभाव इसलिए पाया जाता है कि भारतीय प्राचीन परंपराओं से चिपटने की प्रवृत्ति रखते हैं। आज भी प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों में उनको अटूट विश्वास है।

8. जनता में तीव्र असंतोष – जनता में प्रशासन के अत्याचारी तथा शोषण के विरुद्ध असंतोष की भावना भी सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है। जब यह असंतोष की भावना तीव्रता की चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो जनता क्रांति कर बैठती है या युद्ध आरंभ हो जाते हैं। क्रांति तथा युद्ध दोनों के परिणामस्वरूप सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक हैं। नवीन एवं प्राचीन मान्यताओं में संघर्ष शुरू हो जाता है तथा प्राचीन मान्यताएँ धीरे-धीरे समाप्त होती रहती हैं और | समाज जीवन का नवीन मोड़ ले लेता है। पूँजीवाद तथा सामंतवाद के स्थान पर समाजवाद और | निरंकुशवाद के स्थान पर प्रजातंत्रवाद का जन्म जनता में तीव्र असंतोष की देन है।

9. साधनों की प्रचुरता – सामाजिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनों की प्रचुरता है। जिस देश की आर्थिक दशा अच्छी हो और उसमें प्रकृति की अनुकम्पा से खनिज पदार्थों का भी बाहुल्य हो तो वह देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होगी। उद्योग-धंधों का विकास हो जाने से जाति-पाँति के बंधन ढीले पड़ेंगे तथा संयुक्त परिवार टूटने लगेगे। इस प्रकार पारिवारिक प्रतिमानो में परिवर्तन होगा। संक्षेप में, साधनों की प्रचुरता सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचन यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन दो भिन्न परंतु परस्प संबंधित अवधारणाएँ हैं। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक भाग है। सामाजिक परिवर्तन इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसे अनेक कारक प्रोत्साहन देते हैं तथा इसके अनेक स्रोत हैं।

प्रश्न 2.

सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।

या

सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर

घटनाओं की निरंतरता ही जीवन की वास्तविकता है। एक के बाद एक घटना ही मिलकर जीवन का निर्माण करती है। मानवीय जीवन के ही समान समाज के जीवन में निरंतरता एवं गतिशीलता आवश्यक तत्त्व है। गति का अभाव जड़ता का प्रतीक है। गति, वास्तव में, परिवर्तन का माध्यम होती है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में होने वाली गति सामाजिक परिवर्तन लाती है। सामाजिक परिवर्तन इस रूप में मानव समाज के विषय में मूलभूत सत्यता है।

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएँ

परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। संसार के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि जब से समाज का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से समाज के रीति-रिवाज, परंपराएँ, रहन-सहन की विधियाँ, पारिवारिक और वैवाहिक व्यवस्थाओं आदि में निरंतर परिवर्तन होता आया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही वैदिक काल के समाज में और वर्तमान समाज में आकाश-पाताल का अंतर पाया जाता है। परंतु यह बात ध्यान में रखने की है कि प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं होता वरन् केवल सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा संस्थाओं के परस्पर संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। प्रमुख विद्वानों ने इसे अग्र प्रकार से परिभाषित किया है –

1. जॉन्स (Jones) के अनुसार – “सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक अंत:क्रिया या सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।”

2. मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार – “समाजशास्त्री होने के नाते हमारी । प्रत्यक्ष रुचि सामाजिक संबंधों में हैं। हम केवल उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो इनमें (अर्थात् सामाजिक संबंधों में) होते हैं।”

3. जॉनसन (Johnson) के अनुसार -“सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है।”

4. जेनसन (Jenson) के अनुसार – “सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीको में होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है।”

5. डेविस (Davis) के अनुसार – “सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात् समाज के ढाँचे और कार्यों में घटित होते हैं।”

6. डॉसन एवं गेटिस (Dawson and Gettys) के अनुसार – “सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ तथा प्रयोग में सामाजिक है।”

7. फिचर (Fichter) के अनुसार – “संक्षेपत: पहले की अवस्था या रहन-सहन के ढंग में भिन्नता को ही परिवर्तन कहते हैं।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का संबंध सामाजिक संबंधों तथा समाज की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से है। कालांतर में सामाजिक संबंधी तथा समाज की संरचना और प्रकायों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार, सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज से है तथा प्राकृतिक या जैविक जगत् में होने वाले परिवर्तन इसमें सम्मिलित नहीं है।

सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएँ

सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं से इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं –

1. सर्वव्यापकता – सामाजिक परिवर्तन मानव समाज के इतिहास के आरंभ से अब तक सभी कालों में होता चला आ रहा है। इतिहास का कोई भी युग ऐसा नहीं रहा जिसने मानव समाज को कोई-न-कोई नई विचारधारा प्रदान न की हो। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव समाज में सभी स्थानों पर किसी-न-किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन अवश्य होता आ रहा है।

2. सापेक्ष गति – सामाजिक परिवर्तन की गति को हम एक समाज में होने वाले परिवर्तनों की दूसरे समाजों में होने वाले परिवर्तन से तुलना करके ही निश्चित कर सकते हैं। एक-सी परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर भी सामाजिक परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न होती है, क्योंकि सभी समाज परिवर्तन की दशाओं, से समान रूप से प्रभावित नहीं होते। ग्रामीण समाज में नगरीय समाज की अपेक्षा परिवर्तन की गति धीमी होती है। हम विभिन्न समाजों में होने वाले परिवर्तनों को देखकर यह कह सकते हैं कि किस समाज में कितना परिवर्तन हुआ है। इसलिए विद्वानों का मत है कि सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक अथवा सापेक्ष होती है।

3. एक जटिल प्रक्रिया – सामाजिक परिवर्तन का संबंध सदैव गुणात्मक परिवर्तन से होता है। गुणात्मक परिवर्तन का कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता, अतएव सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य या प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन सदैव ही दो प्रकार के तत्त्वों को प्रभावित करता है। जब यह भौतिक तत्त्वों को प्रभावित करता है तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि हमारे आविष्कारों में कितना परिवर्तनन हुआ है, किंतु जब हमारे सांस्कृतिक तत्त्वों में परिवर्तन होता है तो वह इतना धीमा होता है कि उसको समझना सरल नहीं होता और तब हम उस परिवर्तन को जटिल प्रक्रिया के. नाम से पुकारते हैं।

4. भविष्यवाणी का अभाव – सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में प्रचलित प्रथाओं और परंपराओं में परिवर्तन होता है, किंतु सामाजिक परिवर्तन के संबंध में यह कहना कठिन है कि कौन-से कारणों द्वारा कितना परिवर्तन किस समाज में होगा। हम किसी समाज में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कल्पना मात्र कर सकते हैं, यह नहीं कह सकते है कि समाज पर औद्योगीकरण, नगरीकरण आदि तत्त्वों का किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा और यह भी नहीं कह सकते कि समाज में प्रचलित परंपराओं तथा प्रथाओं का प्रभाव किस सीमा तक कम हो जाएगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संबंधों के स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा। साथ ही, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि इसके विषय में भविष्यवाणी करना एक कठिन कार्य है।

5. अनिवार्यता – सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है जो प्रत्येक समाज में होती रहती है। सभी व्यक्तियों के उद्देश्य एवं विचार समान नहीं होते। सभी व्यक्ति अपने-अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस प्रयास में वे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। और विचार-विर्मश के कारण नई बातों या नए विचारों को जन्म देते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इसलिए ए० डब्ल्यू० ग्रीन (A. W. Green) ने भी कहा है-“परिवर्तन का उत्साहपूर्ण स्वागत अपने जीवन का प्रायः एक ढंगे-सा बन चुका है।”

6. अन्य विशेषताएँ – विल्बर्ट ई० मूर (Wilbert E. Moore) ने सामाजिक परिवर्तन की कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिलाया है –

- सामाजिक परिवर्तन धीमी गति से होता है।

- सामाजिक परिवर्तन की गति आधुनिक युग में अपेक्षाकृत तीव्र है।

- सामाजिक परिवर्तन हमारे भौतिक जीवन को तीव्र गति से प्रभावित करता है। इसलिए | आज भोजन व वस्त्रों में पहले से अधिक अंतर आ गया है। हम आज आकर्षक तथा भोग-विलास की वस्तुओं से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं।

- सामाजिक परिवर्तन हमारी सांस्कृतिक भावनाओं पर धीमी गति से प्रभाव डालता है।

- जो परिवर्तन हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है उसकी गति अधिक तीव्र होती है।

- सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत अवधारणा है। इसका अभिप्राय सामाजिक संबंधों तथा समाज के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक जटिल प्रक्रिया होने के साथ-साथ विभिन्न समाजों में असमान गति से निरंतर होता रहता है।

प्रश्न 3.

सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमानों की विवेचना कीजिए।

उत्तर

सामाजिक परिवर्तन के विस्तृत प्रतिमान

सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत संप्रत्यय है जिसका कोई एक निश्चित प्रतिमान नहीं है। मुख्य प्रश्न हमारे सामने यह है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए किस कारक को आधार माना जाए तो और व्याख्या करने में कौन-सी पद्धति को अपनाया जाए? विद्वानों ने इस समस्या को निमनलिखित दो प्रकार से समझाने का प्रयास किया है –

1. अन्योन्याश्रितता एवं कारकों की विविधता – जब हम समाज में होने वाले किसी भी परिवर्तन को देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि उसके एक नहीं बल्कि अनेक कारक हैं जो कि परस्पर भिन्न न होकर अन्योन्याश्रित है अर्थात् ये एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए मनोधारणाओं या मनोवृत्तियों में परिवर्तन तथा मानव मनोवृत्तियों पर उसके संपूर्ण पर्यावरण एवं दशाओं का प्रभाव पड़ता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए आर्थिक दशाओं तथा प्रौद्योगिकीय एवं राजनीतिक पक्षों से भी परिचित होना । पड़ता है।

कुछ परिवर्तन इसलिए होते रहते हैं कि हम भौतिक पर्यावरण से सांमजस्य स्थापित कर सकें। उदाहरणार्थ-यदि हम गिरती हुई जन्म-दर का अध्ययन करें तो हमें धार्मिकता, महिलाओं की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, देर से विवाह, व्यक्तिवाद आदि का अध्ययन करना ही होगा। इस संयुक्त योगदान को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता; अतः बाध्य होकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में हमें विविध कारकों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा किए बिना हम सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझ सकते। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने से हम किसी एक कारक को निर्णायक कारक मानकर नहीं चल सकते।

समाज में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारक आपस में अंतसंबंधित हैं। यही कारण है कि वे स्वयं पूर्ण न होकर एक-दूसरे पर निर्भर हैं। किसी सामाजिक घटना का वर्णन करते समय न केवल कारकों की बहुलता या विविधता ही ध्यान में रखती है वरन् उनकी अंतर्निर्भरता को भी उतनी ही महत्ता देनी होगी। विविध कारण एक-दूसरे से मिले और गुंथे रहते हैं। अपराधों में वृद्धि का कारण हम व्यक्तिवाद को मानते हैं जिसने व्यक्ति को संयुक्त परिवार से अलग किया और संयुक्त परिवार का ह्वास करके एकाकी परिवार बसाने को प्रोत्साहित किया। अपराधों में वृद्धि का दूसरा कारक नगरीकरण माना जाता हैं क्योंकि जीविकोपार्जन हेतु गाँवों के लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ की गन्दी बस्तियो के वातावरण में अपराध करने के अधिक अवसर मिलने पर अपराधों में भाग लेने लगते हैं। यहाँ उन्हें जनसंख्या में विविधता मिलती है।

जिससे अपराध करके भीड़भाड़पूर्ण वातावरण में छिपने की सुविधा, औद्योगिक केंद्रों में अपराधी व्यक्ति को खोज पाने की कठिनाई तथा साथ ही तीव्रगामी आवागमन के साधनों में वृद्धि के कारण एक स्थान पर अपराध करके दूसरे स्थान पर आसानी से भाग जाने की सुविधा आदि संभव होने के कारण व्यक्ति अपराधी बन जाता है। अपराध का तीसरा कारक शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोरी है। ऐसे व्यक्ति अधिक अपराध करते हैं क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे अपराध एवं उससे समाज को होने वाली हानि तथा अपने पर इसके होने वाले दुष्प्रभावों के विषय के बारे में सोच सकें। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता का शिकार होने के कारण निराश हो और इसी कारण अपराध करता हो।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या वे सब कारक एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं? क्या व्यक्तिवाद नगरीकरण का ही परिणाम है? क्या नगरीकरण औद्योगीकरण का ही शिशु नहीं है? क्या आवागमन के साधनों में वृद्धि, नगरीकरण, व्यक्तिवाद, द्वितीयक समूहों का विकास तथा अपराध वृद्धि आदि सभी कारक पारस्परिक निर्भरता की कड़ी में नहीं बँधे हैं? समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये कारक स्वतंत्र कारक नहीं बल्कि एक-दूसरे के साथ सहयोगी व्यवस्था में बँधकर किसी सामाजिक व्यवहार को जन्म देते हैं। सामाजिक कारक आपस में तार्किक रूप से कार्य-कारण संबंधों से भी जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार; यह प्रमाणित हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में कारकों की | विविधता तथा उनकी अन्योन्याश्रितता को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

2. परिमाणात्मक पद्धति की असमर्थता – कुछ विद्वान यह विश्वास करते हैं कि हर सामाजिक घटना का अध्ययन हम परिणात्मक सांख्यिकीय पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। उदाहरणार्थअपराधों का अध्ययन करने के लिए हम संयुक्त परिवार के विघटन पर भी दृष्टिपात करते हैं। कितने संयुक्त परिवार विघटित हुए यह जानने के लिए हम संयुक्त परिवार के विघटने पर भी दृष्टिपात करते हैं। कितने संयुक्त परिवार विघटित हुए यह जानने के लिए हमें उनकी संख्या गिननी होगी जिसमें इस पद्धति का सहारा लेना होगा। परंतु सामाजिक संबंधों का एक परिमाणात्मक पहलू भी है जो अति न्यून है। भौतिक विज्ञानों के समान परिमाणात्मक पद्धति को यदि हम समाजशास्त्र में भी लागू करते हैं तो बड़ा भय उपस्थित हो जाता है। सामाजिक घटनाओं में प्राकृतिक घटनाओं के समान किसी परिस्थिति में से अलग किए जा सकने वाला।

कोई भाग नहीं होता है। विभिन्न भाग अपने संदर्भ में अलग होते ही अर्थहीन हो जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं क्योंकि ने तो उनका कोई भौतिक स्वरूप होता है और न ही आकार। अतः उन्हें रेखागणितीय या परिमाणात्मक पैमाने से नहीं मापा जा सकता है। साथ ही, यदि एक घटना को पैदा करने में कई कारकों का योगदान रहता है। तो उनमें से प्रत्येक कारक का कितना अलग-अलग व्यक्तिगत योगदान है, यह ज्ञात करना अति कठिन है।

उपर्युक्त दोनों परिप्रेक्ष्यों के कारण सामाजिक परिवर्तन के विस्तृत प्रतिमान के निर्धारण की समस्या और अधिक उलझ जाती है। इन समस्याओं के बावजूद समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख विस्तृत प्रतिमानों को समझने में काफी सीमा तक सफल रहे हैं।

सामाजिक परिवर्तन समस्त समाजों में एक-सा नहीं हो सकता; अत: हमें परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान दृष्टिगोचर होते हैं। यदि किंही दो समाजों में परिवर्तन के समान कारक कार्य कर रहे हों तो भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उन दोनों समाजों में परिवर्तन के प्रतिमान भी समान ही विकसित होंगे, क्योंकि परिवर्तन से कारकों का क्रमागत एकीकरण (Orderly integration) भी समान होगा यह आवश्यक नहीं है। इसी से दो भिन्न समाजों में परिवर्तन के एक से ही कारकों के कार्यरत रहने पर प्रतिमान भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के अनेक प्रतिमान देखे जा . सकते हैं तथापि मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित तीन प्रतिमान हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं –

1. पहला प्रतिमान : रेखीय परिवर्तन – सामाजिक परिवर्तन के प्रथम प्रतिमान के अनुसार परिवर्तन यकायक होता है और फिर क्रमश: मंदगति से अनिश्चितकाल तक सदैव ऊपर की ओर होता रहता है। अतः यह परिवर्तन उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है। परिवर्तन की यह रेखा सदैव ऊपर की ओर चलती रहती है। उदाहरणार्थ-हम आवागमन एवं संदेशवाहन के साधनों को ले सकते हैं। एक बार जब कोई आविष्कार हो जाता है तो उत्तरोत्तर ऊपर चला जाता है तथा अन्य अनेक नवीन आविष्कारों का मार्ग भी प्रशस्त कर देता है। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन भी इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार विज्ञान में होने वाले परिवर्तन भी इससे बहुत-कुछ साम्य रखते हैं। अतः निरंतर उन्नत होते प्रतिमान रेखीय प्रतिमान कहलाते हैं। इनकी उन्नति की गति तीव्र भी हो सकती है और मंद भी। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, “वास्तव में, इस प्रकार के परिवर्तन की विशेषता उसकी यकायक में नहीं बल्कि एक उपयोगी व्यवस्था के निरंतर संचयी विकास के रूप में है जब तक कि इस व्यवस्था को उसी भाँति उत्पन्न कोई दूसरी नई व्यवस्था अचानक आकर जड़ से ही न उखाड़ फेंके।”

2. दूसरा प्रतिमान : उन्नति – अवनतिशील परिवर्तन – परिवर्तन के इस प्रतिमान के अनुसार परिवर्तन एवं विकास क्रमशः नहीं होता है वरन् एक ही स्थिति के बिलकुल विपरीत स्थिति भी तुरंत ही परिवर्तित हो जाती है। कुछ समय तक परिवर्तन का प्रवाह लगातार ऊपर की दिशा में जाता है, बाद में यह एकदम विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और अवनति के ये सोपान परिलक्षित होते रहते हैं। आर्थिक जगत तथा जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन इसी प्रतिमान की अभिव्यक्ति करते हैं। आर्थिक जगत में सामान्यतः अनेक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जनसंख्या भी बढ़ती जाती है और फिर एकदम से घटनी शुरू हो जाती है। प्रथम प्रतिमान (रेखीय परिवर्तन) में यह निश्चित है कि परिवर्तन निश्चित दिशा में सदैव ऊर्ध्वगामी होता है, किंतु इस द्वितीय प्रतिमान में कुछ पता नहीं रहता कि परिवर्तन कब अपनी विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाएगा जो चरमोन्नत से निम्नतम और निम्नतम से चरमोन्नत कुछ भी हो सकता है।

3. तीसरा प्रतिमान : चक्रीय परिवर्तन – परिवर्तन का यह प्रतिमान दूसरे प्रतिमान से काफी मिलता-जुलता है। यह परिवर्तन पूरे जीवन अथवा उसके कई भागों में उसी प्रकार से देखने में आता है जैसे कि प्राकृतिक जगत में। इसकी तुलना साइकिल के पहिए की भाँति चलने वाले चक्र से की जा सकती है। प्राकृतिक जगत में इस प्रकार के परिवर्तन देखने में आते हैं। मौसमों में होने वाला क्रमशः चक्रीय परिवर्तन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे समुद्र अथवा नदी में एक के पीछे दूसरी लहरें उठती रहती हैं और उस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार परिवर्तन आदि-अंत विहीन निरंतर होता रहता है। यह चक्र मानव जीवन में भी देखा जा सकता है। मनुष्य का जन्म होता है, वह युवा होता है, वृद्ध होता है तथा मर जाता है। ये अवस्थाएँ अवश्यम्भावी है। फैशन में होने वाले परिवर्तन तथा रूढ़ियों में होने वाले परिवर्तन इसी प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक विकास में भी कई बार इसी प्रतिमान को देखा जा सकता है।

इस प्रकार यद्यपि हम उपर्युक्त प्रतिमानों को व्यक्त करते हैं तथापि सभी परिवर्तनों को इन तीन प्रतिमानों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। कुछ परिवर्ततन ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों में किसी भी प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आते हैं अथवा तीनों में ही आते हैं। वस्तुतः मानव संबंधों को अधिकतर भाग गुणात्मक है; अतः जब किसी परिवर्तन में सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश होता है तो हमारे लिए उस परिवर्तन को किसी एक प्रतिमान के अंतर्गत रखना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई के बावजूद अधिकांश समाजशास्त्री सैद्धांतिक रूप में सामाजिक परिवर्तन के उपर्युक्त तीनों प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं।

प्रश्न 4.

सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन-से हैं?

या

सामाजित परिवर्तन के विभिन्न कारकों को संक्षेप में बताइए।

या

सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। आपकी दृष्टि से भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन-सा कारक अधिक महत्त्वपूर्ण है और क्यों?

उत्तर

सामाजिक परिवर्तन के कारक

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज के विभिन्न पहलुओं में होने वाला परिवर्तन है। इसे अनेक कारण या कारक प्रोत्साहन देते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले मुख्य कारकों का संक्षिप्त परिचय निम्नवर्णित है –