UP Board Solutions for Class 6 Geography Chapter 1 हमारा सौरमण्डल

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 6 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 6 Geography Chapter 1 हमारा सौरमण्डल.

हमारा सौरमण्डल

अभ्यास

प्रश्न 1.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए-

(क) आकाशीय पिण्ड से आप क्या समझते हैं?

उत्तर

पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी (UPBoardSolutions.com) चमकती हुई आकृतियाँ, आकाशीय पिण्ड या खगोलीय पिण्ड (Celestial Bodies) कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चन्द्रमा, तारे आदि शामिल हैं।

![]()

(ख) ग्रह और उपग्रह में क्या अन्तर है?

उत्तर

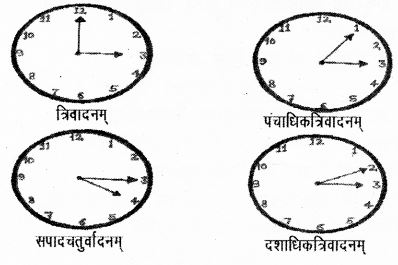

ग्रह और उपग्रह में निम्नलिखित अन्तर हैं –

(ग) कुडपर बेल्ट क्या है?

उत्तर

नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरीनुमा विशाल पट्टी है, जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं।

(घ) निहारिका से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर

बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूलकणों से बने (UPBoardSolutions.com) विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका (Nebula) कहते हैं।

![]()

(ङ) आकाशगंगा किसे कहते हैं ? हमारा सौरमण्डल किस आकाशगंगा में है ?

उत्तर

आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथे जो असंख्य तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी’ नामक आकाश गंगा में है।

प्रश्न 2.

सही जोड़े बनाइए-

उत्तर

प्रश्न 3.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

उत्तर

(क) तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं।

(ख) हमारे सौर मण्डल में आठ ग्रहे हैं।

(ग) हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा है।

(घ) क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाये जाते हैं।

भौगोलिक कुशलताएँ- नोट – विद्यार्थी स्वयं करें।

परियोजना कार्य (Project work)

● यम को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया? इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए।

उत्तर

अगस्त 2006 तक यम हमारे सौरमंडल का नवाँ ग्रह माना जाता था। यम यानी प्लूटो नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय (UPBoardSolutions.com) खगोलीय संघ द्वारा यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया।

![]()

We hope the UP Board Solutions for Class 6 Geography Chapter 1 हमारा सौरमण्डल help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 6 Geography Chapter 1 हमारा सौरमण्डल, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.