UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 6 रूसी क्रान्ति–कारण तथा परिणाम (अनुभाग – एक)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 6 रूसी क्रान्ति–कारण तथा परिणाम (अनुभाग – एक).

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

रूस की क्रान्ति के पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर

क्रान्ति से पूर्व रूस की दशा

क्रान्ति से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय थी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-.

1. रूस की सामाजिक दशा – सन् 1861 ई० से पूर्व रूस में सामन्तवाद का बोलबाला था। सामन्त लोग किसानों (भूमि-दास या अर्द्ध-दास) द्वारा बेगार लेकर अपनी जमीनों पर खेती करवाते थे। इन भूमि-दासों को सामन्तों के अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। रूस में कुछ छोटे किसान भी थे, जिनकी आर्थिक दशा इतनी खराब थी कि उन्हें भरपेट भोजन भी कठिनाई से मिल पाता था। पीटर महान् (UPBoardSolutions.com) के प्रयासों से रूस में औद्योगीकरण का आरम्भ होने से रूसी समाज के कल-कारखानों में काम करने वाला एक नया वर्ग भी उत्पन्न हो गया था।

इस प्रकार क्रान्ति से पूर्व रूसी समाज में तीन वर्ग थे–पहला वर्ग सामन्तों व कुलीनों का था, जिसमें बड़े-बड़े सामन्त, जारशाही के सदस्य, उच्च पदाधिकारी आदि आते थे। मध्यम वर्ग का उदय औद्योगीकरण के फलस्वरूप हुआ था, जिसमें लेखक, विचारक, डॉक्टर, वकील तथा व्यापारी लोग सम्मिलित थे। तीसरा वर्ग किसानों तथा मजदूरों का था। इस वर्ग के सदस्यों की दशा बहुत खराब थी। समाज में इस वर्ग को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। कुलीन और मध्यम वर्ग के लोग इन्हें हीन और घृणा की नज़र से देखते थे। रूस की अधिकांश जनता अशिक्षित और अन्धविश्वासी थी। चर्च की प्रधानता होने के कारण रूसी समाज में पादरियों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था तथा यह वर्ग भी जनसाधारण का अनेक प्रकार से शोषण करता था।

2. रूस की आर्थिक दशा – औद्योगीकरण से पूर्व रूसी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। रूस में किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। अत्यधिक निर्धन होने के कारण उन्हें दरिद्रता और भुखमरी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनके खेत बहुत छोटे-छोटे थे और उन्हें कृषि की नवीन तकनीकों का ज्ञान भी नहीं था। धन के अभाव के कारण वे आधुनिक यन्त्रों को खरीद पाने में असमर्थ थे। कठोर परिश्रम करने पर भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनकी उपज का अधिकांश भाग सामन्त और राजकीय कर्मचारी हड़प जाते थे।

पीटर महान् के काल में रूस में औद्योगीकरण का आरम्भ हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों के सम्पर्क में आने से रूस में कल-कारखानों की स्थापना होने लगी। लेकिन इन कारखानों और उद्योगों में विदेशी पूँजी लगी हुई थी तथा विदेशी पूँजीपतियों का एकमात्र लक्ष्य अधिकाधिक लाभ कमाना था। उन्हें गरीब रूसी जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही वे रूसी श्रमिकों और मजदूरों को सुविधाएँ देते थे। इन परिस्थितियों में रूस में अनाज, वस्त्रे तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी होने लगी और श्रमिक तथा मजदूरों की दशा पशुओं से भी खराब होने लगी। जारशाही निरंकुश सरकार ने श्रमिकों, मजदूरों तथा किसानों (UPBoardSolutions.com) की आर्थिक दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। सरकारी पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार और सैनिकों के अत्याचारों ने स्थिति को दिन-प्रतिदिन गम्भीर बनाना आरम्भ कर दिया।

3. रूस की राजनीतिक दशा – जार निकोलस द्वितीय एक प्रतिक्रियावादी और स्वेच्छाचारी शासक था। उसने संसद के निम्न सदनों (ड्यूमाओं) तक को अपनी स्वेच्छाचारिता का शिकार बनाया। जार के मनमाने आदेश से ड्यूमाओं को स्थगित तथा निलम्बित किया जाता था, उनके सदस्यों को बन्दी बनाया जाता था तथा निर्वासित कर दिया जाता था। इस कारण ड्यूमाएँ मात्र सलाहकार संस्थाएँ बनकर रह गयी थीं।

निकोलस द्वितीय की सैन्य अकुशलता पहले ही क्रीमिया तथा रूस-जापान युद्ध (1905 ई०) में उजागर हो चुकी थी। इसके बावजूद 1915 ई० में विश्व युद्ध में सैनिक पराजयों के पश्चात् उसने सेना की कमान अपने हाथों में ले ली। रूस भले ही युद्ध में जीत गया, पर युद्ध से उसे जो अपूरणीय क्षति हुई, उसका दोष भी जार के सर चढ़ गया।

इस प्रकार क्रान्ति से पूर्व रूस में राजतन्त्र के विघटन के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ तैयार हो चुकी थीं। इसलिए जब रोमानोव शासक ने गद्दी त्यागी तब सामन्तीय तत्त्वों ने कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की। रूस की क्रान्ति फ्रांस की क्रान्ति की तरह पूर्णतः स्वत:-स्फूर्त नहीं थी। इसके पास एक कुशल नेतृत्व तथा एक निश्चित कार्यक्रम था।

प्रश्न 2.

1917 ई० की रूस की क्रान्ति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। (2017)

या

अक्टूबर क्रान्ति के पूर्व रूस की जनता में असन्तोष क्यों था ? इस क्रान्ति के बाद राज्यसत्ता किसके हाथ आयी ?

या

रूस में अक्टूबर क्रान्ति क्यों हुई ? दो कारण लिखिए।

या

रूसी क्रान्ति पर अकाल की घटना का क्या प्रभाव पड़ा ?

उत्तर

रूस की क्रान्ति के कारण रूस की अक्टूबर क्रान्ति (1917 ई०) के पूर्व रूस की जनता में भारी असन्तोष था जिसके फलस्वरूप क्रान्ति हुई। इसके निम्नलिखित कारण थे –

1. व्यावसायिक क्रान्ति का प्रभाव – व्यावसायिक क्रान्ति के फलस्वरूप रूस में भी बड़े-बड़े कल-कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। इनमें काम करने वाले हजारों श्रमिक गाँवों तथा कस्बों से आकर कारखानों के निकट नगरों में निवास करने लगे थे। नगर के आधुनिक वातावरण ने उनकी अज्ञानता का अन्त कर दिया था और वे राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे थे। उन्होंने अपने क्लब बना लिये थे, जिनमें एकत्र (UPBoardSolutions.com) होकर वे विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद किया करते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इन क्लबों में कार्ल माक्र्स के समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए क्रान्तिकारी नेता भी आने लगे और उनके विचारों में रूसी श्रमिकों ने रुचि भी लेनी शुरू कर दी। इस समाजवादी प्रचार ने देश के श्रमिकों में जारशाही के प्रति घोर असन्तोष तथा घृणा उत्पन्न कर दी।

2. राजनीतिक चेतना का उदय – समाजवादी प्रचार के फलस्वरूप रूस में 1883 ई० में रूसी समाजवादी लोकतन्त्र की स्थापना हुई। सन् 1903 ई० में यह दल दो दलों में बँट गया। पहला दल मेनशेविक तथा दूसरा बोल्शेविक कहलाया। मेनशेविक दल; जिसका प्रमुख नेता करेन्स्की था; वैधानिक तरीके से शासन-सत्ता पलटकर देश में समाजवादी शासन स्थापित करना चाहता था, जबकि बोल्शेविक दल; जिसका प्रमुख नेता लेनिन था; खूनी क्रान्ति के द्वारा जारशाही का समूल नाश करके देश में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कायम करना चाहता था।

3. किसानों की हीनदशा – 1861 ई० में सामन्तवादी प्रथा समाप्त होने पर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके छोटे-छोटे खेत थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। करों का उन पर भारी बोझ था तथा वे सदा कर्ज में डूबे रहते थे। उन्हें दो समय का भोजन भी नहीं मिलता था। उनकी उपज का अधिकांश भाग सामन्त तथा जार हड़प जाते थे।

4. श्रमिकों की दयनीय दशा – 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। उसके बाद इसकी बड़ी तेजी से विकास हुआ, किन्तु निवेश के लिए पूँजी विदेशों से आई। विदेशी पूँजीपति अधिक लाभ कमाना चाहते थे। उन्होंने मजदूरों की दशा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पूँजीपति लोग मजदूरों को कम-से-कम वेतन देकर अधिक-से-अधिक काम लेते थे तथा उनसे बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, जिससे उनमें असन्तोष बढ़ता जा रहा था।

5. जारों की निरंकुशता – रूस के जार (शासक) बहुत अधिक निरंकुश थे। वे जनता पर अत्याचार करके उनका दमन करते रहते थे। निरंकुशता तथा अत्याचारों के कारण जनसाधारण के हृदय में क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी। 1905 ई० की क्रान्ति के बाद भी (UPBoardSolutions.com) जार अपनी दमनकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं कर सके। वे अपने गुप्तचरों की सहायता से जनता का मुंह बन्द करने का प्रयास करते रहे।

6. रूसी विचारकों का योगदान – अनेक रूसी विचारक यूरोप में हो रहे परिवर्तनों से बहुत प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स, टॉल्सटॉय, तुर्गनेव दाँस्तोवेस्की आदि विद्वानों ने अपने विचारों से लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों में जागृति लाने और संगठित होने की विचारधारा का प्रसार किया।

7. जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता – रूस का अन्तिम जार निकोलस द्वितीय था। वह तथा उसकी पत्नी एलिक्स दोनों विलासी व बुद्धिहीन थे। उन्होंने अपने दरबार में पाखण्डी लोग भरे हुए थे। रासपुटिन नामक साधु का रानी पर बहुत अधिक प्रभाव था। वह बड़ा भ्रष्टाचारी था, किन्तु राजा का विश्वासपात्र बना हुआ था। जार उसके परामर्श पर चलता था। रासपुटिन, राजा को कठोरता तथा दमन से शासन करने की राय देता रहता था। राजा की दमनकारी नीतियों के कारण जनता में असन्तोष बढ़ता गया।

8. सरकार व सेना में भ्रष्टाचार – जार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी भी अयोग्य, भ्रष्ट तथा विलासी थे। सैनिक भी भ्रष्ट और विलासी हो गये थे। जनता में विद्रोह की आग भड़कने पर ऐसी सरकार और सेना उसे दबा नहीं सकी।

9. प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना – प्रथम विश्व युद्ध सन् 1914 ई० में प्रारम्भ हुआ था। उन दिनों इटली, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी एक गुट में थे, जबकि इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस दूसरे गुट में। रूस के पास इस युद्ध के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं थी, किन्तु उसे विवश होकर इसमें कूदना पड़ा। इस युद्ध में रूस को भारी हानि उठानी पड़ी। उसके 6 लाख सैनिक मारे गये और 20 लाख सैनिक बन्दी बना लिये गये। इससे (UPBoardSolutions.com) सैनिकों में असन्तोष फैल गया। जनता तथा सैनिक दोनों तत्कालीन रूसी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गये।

10. जापान से रूस की पराजय – 1904-05 ई० में रूस तथा जापान में युद्ध हुआ। जापान जैसे छोटे देश से भी रूस हार गया। इससे जनता को जारों की अयोग्यता का पता चल गया और वह उनके विरुद्ध हो गयी।

11. अकाल – 1916-17 ई० में रूस में भारी अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। देश में महामारी फैल

गयी। दूसरी ओर जार तथा दरबारी दावतें उड़ा रहे थे तथा देश के धन को पानी की तरह बहा रहे थे। पूँजीपति किसानों और श्रमिकों का शोषण करने में लगे हुए थे। इस अकाल ने आग में घी का काम किया। इसने जनता के असन्तोष तथा आक्रोश को चरम सीमा पर पहुँचा दिया।

इस क्रान्ति के बाद रूस में लेनिन की अध्यक्षता में नयी साम्यवादी सरकार ने देश की बागडोर सँभाली। वही क्रान्ति का नेता भी था।

प्रश्न 3.

रूस की क्रान्ति के परिणामों का वर्णन कीजिए। [2012, 17]

या

रूस की क्रान्ति का देश और विदेशों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

या

रूस की क्रान्ति के परिणाम किस प्रकार दूरगामी एवं युगान्तरकारी सिद्ध हुए ? [2010]

या

रूस की क्रान्ति के किन्हीं चार परिणामों का वर्णन कीजिए। इसे विश्व की महान् घटना क्यों कहते हैं ? [2012]

या

सन् 1917 ई० की रूसी क्रान्ति के दो परिणाम बताइए। [2009, 14]

या

रूसी क्रान्ति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए। (2018)

उत्तर

सन् 1917 ई० की रूसी क्रान्ति विश्व इतिहास की एक अति महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसने न केवल रूस में निरंकुश रोमानोव वंश के शासन को समाप्त किया, अपितु पूरे विश्व की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित (UPBoardSolutions.com) किया। इसीलिए इसे विश्व की महान् घटना कहते हैं।

रूसी क्रान्ति के रूस पर प्रभाव (परिणाम)

रूसी क्रान्ति के रूस पर अग्रलिखित प्रभाव थे –

1. निरंकुश जारशाही का अन्त – रूसी क्रान्ति की पहली उपलब्धि निरंकुश शासन की समाप्ति थी। इसने अभिजात वर्ग तथा चर्च की शक्ति को भी समाप्त कर दिया।

2. प्रथम समाजवादी समाज का निर्माण – रूस में जार के साम्राज्य को एक नये राज्य ‘सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ’ का रूप दे दिया गया। इस क्रान्ति के बाद सत्ता में आयी नयी सरकार ने कार्ल मार्क्स के शिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत किया। इस नये राज्य की नीतियों का उद्देश्य था–‘प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार मजदूरी दी जाए। इस उद्देश्य से उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया; अर्थात् निजी लाभ की भावना को उत्पादन व्यवस्था से निकाल देना ही समाज का उद्देश्य था।

3. आर्थिक नियोजन – नयी सरकार के सामने पहला कार्य तकनीकी दृष्टि से एक उच्च अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। इसके लिए आर्थिक नियोजन की विधि अपनायी गयी। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक विकास पूँजीपतियों की पहल का परिणाम था, परन्तु सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगीकरण किया गया। इन योजनाओं के अन्तर्गत तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था (UPBoardSolutions.com) के सभी साधन जुटाये गये और आर्थिक विकास का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक समानता प्राप्त करना निश्चित किया गया।

4. सामाजिक असमानता की समाप्ति – क्रान्ति के फलस्वरूप संघ में एक नये प्रकार की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ। निजी स्वामित्व और मुनाफे की भावना की समाप्ति से समाज में परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। इस प्रकार समाज में व्याप्त बड़ी असमानताओं का अन्त हो गया। काम करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया तथा प्रत्येक व्यक्ति को काम देना समाज और राज्य का कर्तव्य बन गया।

5. शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में विकास – सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन के साथ-साथ शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी विकास हुए। शिक्षा प्रसार द्वारा आर्थिक विकास, अन्धविश्वासों के निराकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायता मिली। विज्ञान और कला के इस विकास ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया।

6. गैर-रूसी जातियों को लाभ – जार के अधीन रूस में रहने वाली गैर-रूसी जातियों का बुरी तरह दमन किया गया था, परन्तु क्रान्ति के बाद ये जातियाँ गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ का अंग बन गयीं। सोवियत संघ में सम्मिलित सभी जातियों की समानता को 1924 ई० और 1936 ई० में बनाये गये संविधान में कानूनी रूप दिया गया। इन जातियों द्वारा स्थापित गणराज्यों को भी पर्याप्त स्वायत्तता दी गयी जिससे उनकी भाषाओं और (UPBoardSolutions.com) संस्कृतियों का विकास हो सके।

रूस की क्रान्ति के विश्व पर प्रभाव

रूसी क्रान्ति के विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े –

1. राष्ट्रवाद का उदय – सन् 1917 ई० की रूसी क्रान्ति ने अफ्रीका तथा एशिया के लोगों में जागृति पैदा की। ये लोग साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों के शोषण का शिकार हो रहे थे। रूसी क्रान्ति ने उनमें राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत की, जिससे उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन आरम्भ किये।

2. समाजवाद का उदय – रूसी क्रान्ति ने यूरोप के अनेक देशों; जैसे-पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया तथा एशियाई देश चीन में समाजवाद की नींव डाली।

3. वर्ग-संघर्ष – रूसी क्रान्ति ने साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर एक नये समाज को जन्म दिया तथा एक नया सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया।

4. लोकतन्त्र की नयी परिभाषा – रूसी क्रान्ति की सफलता ने लोकतन्त्र की एक नयी परिभाषा दी। पूँजीवादी देश भी यह सोचने को विवश हुए कि वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना के लिए सम्पत्ति, जाति, रंग तथा लिंग के आधार (UPBoardSolutions.com) पर भेदभाव अनुचित है।

5. अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार – रूसी क्रान्ति ने समाजवाद को जन्म दिया। समाजवाद प्रगति के लिए राष्ट्रों में आपसी सहयोग पर बल देता था। इस प्रकार रूसी क्रान्ति ने विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच आपसी भाईचारे तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया।

6. लोक-कल्याणकारी भावनाओं तथा मानव-अधिकारों को सिद्धान्त – रूसी सरकार की देखा-देखी विश्व की अन्य सरकारों ने भी लोक-कल्याणकारी योजनाएँ शुरू कर दीं, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा आदि प्रमुख थीं। मानव-अधिकारों के सिद्धान्त की रक्षा के लिए रूस ने अपने अधीन सभी उपनिवेशों को मुक्त कर दिया तथा विश्व में चल रहे स्वतन्त्रता आन्दोलनों को नैतिक समर्थन दिया।

प्रश्न 4.

रूसी क्रान्तिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे ?

उत्तर

सन् 1917 ई० में रूस में सफल क्रान्ति हुई, जो रूसी जनता तथा क्रान्तिकारियों की माँगों का परिणाम थी। क्रान्तिकारियों के प्रमुख उद्देश्य (माँगे) निम्नलिखित थीं

1. शान्ति की इच्छा – जार ने रूस को प्रथम महायुद्ध में झोंका था। रूसी फौज को भारी पराजय को सामना करना पड़ रहा था। फरवरी, 1917 ई० तक 6 लाख सैनिक युद्ध में मारे जा चुके थे। क्रान्तिकारी रूस को युद्ध से अलग रखना चाहते थे। इसलिए देश में शान्ति स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य था।

2. जोतने वालों की जमीन – क्रान्तिकारी, सामन्तवाद से प्रभावित थे। रूस में भूमि जमींदारों, चर्च तथा जार के पास थी। किसान भूमि पर काम करते थे, परन्तु उनके पास बहुत थोड़ी भूमि थी। वे भूमि से लगभग वंचित ही थे। क्रान्तिकारियों (UPBoardSolutions.com) का नारा था, ‘भूमि पर काम करने वाले भूमि के स्वामी होने चाहिए।’

3. उद्योगों पर मजदूरों का नियन्त्रण – रूस के क्रान्तिकारी, सामन्तवादी व्यवस्था से दु:खी होकर एक ही नारा लगा रहे थे-कारखानों पर मजदूरों का स्वामित्व स्वीकार किया जाए। वे सोचते थे कि कपड़ा बनाने वाले चीथड़े क्यों पहनें, पूँजी अर्जित करने वाला पूँजीपतियों का दास बनकर क्यों रहे।

4. गैर-रूसी राष्ट्रों को समानता का स्तर – रूस में पड़ोसी देशों के ऐसे अनेक भाग थे, जिन्हें जारों ने विजय किया था। इन राष्ट्रों के लोगों को रूसी लोगों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। इनका दमन किया जाता था। क्रान्तिकारियों का उद्देश्य इन गैर-रूसी राष्ट्रों को भी समानता का दर्जा दिलाना था। वे चाहते थे कि गैर-रूसी राष्ट्रों की जनता, रूसी जनता के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करे।

5. कार्ल मार्क्स के विचारों को लागू करना – रूस की क्रान्ति के पीछे मुख्य विचार कार्ल मार्क्स के थे। उसकी कृति ‘दास कैपिटल’ नामक पुस्तक उसके क्रान्तिकारी विचारों का लेखा-जोखा है। वह पूँजीवाद का विरोधी और समाजवाद का प्रबल समर्थक था। उसका कहना था कि उत्पादन के सभी साधनों पर समाज या सरकार का अधिकार होना चाहिए तथा मजदूर स्वयं ही क्रान्ति के द्वारा पूँजीवाद को समाप्त कर समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। मजदूरों को मार्क्स के इन विचारों में आशा की झलक दिखाई देती थी; अत: क्रान्तिकारियों का एक मुख्य उद्देश्य कार्ल मार्क्स के विचारों का समाज बनाना भी था।

प्रश्न 5.

‘खूनी रविवार की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं? क्या यह घटना रूस की क्रान्ति का कारण थी ? अपने विचार लिखिए।

या

रूस में 1905 ई० की घटना ‘खूनी रविवार’ क्यों कही जाती है ?

या

रूस में ‘खूनी रविवार की घटना क्यों हुई? इसका क्या परिणाम हुआ? [2015, 16]

उत्तर

जब किसी देश के शासन, अधिकारी, पूँजीपति आदि (UPBoardSolutions.com) उच्च वर्ग के लोग निरंकुश हो जाते हैं। और गरीब तथा निरीह जनता पर कहर बरपाते हैं तो क्रान्ति का जन्म होता है। रूस की क्रान्ति में भी ऐसे ही कुछ कारणों में से एक प्रमुख कारण ‘खूनी रविवार’ था।

रूस में जारशाही निरंकुशता का बोलबाला था। जार-सम्राट के अधिकारी जनसाधारण वर्ग पर भीषण अत्याचार किया करते थे। वर्ष 1904-05 ई० में रूस, जापान जैसे छोटे देश से ही पराजित हो गया था। इन सभी बातों से क्षुब्ध होकर 22 जनवरी, 1905 ई० को अनेक श्रमिकों ने अपनी माँगें रखीं। माँगें प्रस्तुत करने के लिए ये सभी श्रमिक सेण्ट पीटर्सबर्ग के दुर्ग में एकत्रित हुए। उन्होंने जार के समक्ष अपनी माँगें रखीं, लेकिन जार के आदेश से शाही सैनिकों ने उन पर गोली चला दी, जिसके फलस्वरूप बहुत-से निहत्थे श्रमिकों का खून बह गया। यह घटना रविवार को घटी थी; अत: रूस के इतिहास में इसे ‘खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना भारत के अमृतसर नामक नगर में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की याद दिलाती है, क्योंकि इस काण्ड में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोलियाँ बरसाकर उनकी सामूहिक हत्या कर दी गयी थी।

22 जनवरी, 1905 ई० का यह दिन रूसी इतिहास में लाल रविवार’ या ‘खुनी रविवार’ के नाम से कुख्यात है। इस घटना से सारे देश में क्रान्ति की लहर दौड़ गयी। सेना तथा नौसेना के एक भाग ने भी क्रान्ति कर दी, लेकिन शीघ्र ही इस क्रान्ति को दबा दिया गया। फिर भी क्रान्ति की चिनगारियाँ अन्दर-ही-अन्दर सुलगती रहीं, जो आगे चलकर 1917 ई० में महान् क्रान्ति के रूप में उभरकर आयीं। इसीलिए 1905 ई० की क्रान्ति को 1917 ई० की क्रान्ति की जननी कहा जाता है।

सन् 1905 ई० की घटना 1917 ई० की रूसी क्रान्ति का पूर्वाभ्यास थी। 7 मार्च, 1917 ई० को भूख, प्यास और सर्दी से काँपते हुए श्रमिकों की भीड़ ने पेट्रोग्राड नगर में जुलूस निकाला। उस समय वहाँ के होटलों और रोटी वालों की दुकान पर गर्मागर्म रोटियों से थाल भरे हुए थे। उन्हें देखकर भूख से तड़पती जनता से न रहा गया और उसने गर्मागर्म रोटियों की लूट मची दी। उच्च अधिकारियों ने सेना को बुलाकर गोली चलाने का आदेश दिया, परन्तु सैनिकों ने भूखी-नंगी जनता पर गोली नहीं चलायी। इस प्रकार सेना के अनुशासन भंग करने से रूस में उस क्रान्ति का आरम्भ हुआ, जिसने जार, उसके (UPBoardSolutions.com) सम्बन्धियों, बड़े-बड़े पदाधिकारियों और अमीर सामन्तों का अन्त कर डाला।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

रूस में क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास में लेनिन की क्या देन थी?

या

रूस की क्रान्ति कब हुई ? उसके नायक कौन थे ?

या

रूसी क्रान्ति लेनिन के नाम के साथ क्यों जुड़ी है ? व्याख्या कीजिए।

या

लेनिन के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

या

लेनिन कौन था ? उसका सम्बन्ध किस क्रान्ति से था ? [2012]

या

रूसी क्रान्ति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। [2015]

उत्तर

लेनिन (1870-1924 ई०) का वास्तविक नाम ब्लादिमीर इलिच यूलियनाव था। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1895 ई० में लेनिन रूस से बाहर चला गया और वहाँ से चोरी-छिपे क्रान्तिकारी साहित्य रूस में भेजने लगा। इस अपराध में पहले उसे 14 माह का कारावास मिला, फिर तीन वर्ष के लिए उसे साइबेरिया में भेज दिया गया। सन् 1898 ई० में लेनिन ने रूसी समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल’ की स्थापना की। इसके बाद लगभग 20 वर्षों तक उसने यूरोप के विभिन्न देशों में निर्वासित जीवन व्यतीत किया। सन् 1917 ई० में वह वापस आया और करेन्स्की की सरकार को भंग कर अक्टूबर की (UPBoardSolutions.com) क्रान्ति को सफल बनाया। सन् 1924 ई० तक लेनिन रूस का निर्माता और भाग्य-विधाता बना रहा। उसने एक सक्रिय मार्क्सवादी और जन्मजात क्रान्तिकारी के रूप में अमर ख्याति प्राप्त की।

लेनिन ने रूसी क्रान्ति (1917 ई०) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। क्रान्ति के पूर्व ही रूस के निरंकुश जार (शासक) का पतन हो चुका था। रूस में करेन्स्की की सरकार जनता की माँगें पूरी करने में असफल रही। थी। ऐसे समय में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध को समाप्त करने और ‘सारी सत्ता सोवियतों को सौंपने का नारा दिया। लेनिन ने यह घोषणा की कि गैर-रूसी जनगणों को समान अधिकार दिये बिना सच्चा जनतन्त्र स्थापित नहीं हो सकता। यही रूसी क्रान्ति के वास्तविक उद्देश्य थे, जिन्हें लेनिन ने पूरा कर दिखाया। इसीलिए रूसी क्रान्ति लेनिन के नाम के साथ जुड़ी हुई है।

प्रश्न 2.

कार्ल मार्क्स कौन था ? उसने कौन-सी पुस्तक लिखी ?

या

कार्ल मार्क्स तथा अन्य विचारकों का 1917 ई० में रूसी क्रान्ति लाने में क्या योगदान था ?

या

उन दार्शनिकों व विचारकों के नाम लिखिए जिनके विचारों से प्रभावित होकर जनता ने रूस में क्रान्ति की। [2009]

उत्तर

कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। रूसी क्रान्ति लाने में शायद ही किसी और विचारक का इतना हाथ रहा हो जितना कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उसने अपने विचारों को सारांश में दिया है। उसने लिखा है

- पूँजीवाद मजदूरों और किसानों के लिए शोषण करने का एक ढंग है।

- पूँजीवाद को हटाने के लिए मजदूरों को क्रान्तियाँ लानी पड़ेगी।

- सभी उत्पादन के साधनों पर मजदूरों तथा किसानों का अधिकार आवश्यक है। यह अधिकार उन्हें छीनना पड़ेगा।

- मजदूरों एवं किसानों को अपना अधिनायकवाद (UPBoardSolutions.com) स्थापित करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए उन्हें हथियार ही क्यों न उठाने पड़ जाएँ।

कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त कई दार्शनिकों ने भी तार्किक विधि से जनसाधारण को प्रभावित किया। इनमें फ्रेडरिक एंजिल्स के विचार माक्र्स से मिलते-जुलते थे। टॉल्सटॉय के विचारों का प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग पर पड़ा। बाकुनिन, क्रोपॉटकिन, दाँस्तोवेस्की और तुर्गनेव ऐसे विचारक थे जो कि जनसाधारण के आदर्श बने।

प्रश्न 3.

रूस की क्रान्ति के सामाजिक एवं आर्थिक कारण क्या थे ? (2018)

उत्तर

रूस की क्रान्ति के सामाजिक एवं आर्थिक कारण निम्नलिखित थे

- सामाजिक कारण – क्रान्ति से पूर्व रूसी समाज मुख्यत: तीन वर्गों में विभाजित था। ये वर्ग थे–किसान, मध्यम तथा कुलीन। किसान वर्ग के लोगों की दशा बहुत खराब थी। समाज में इस वर्ग को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। कुलीन और मध्यम वर्ग के लोग इन्हें हीन और घृणा की दृष्टि से देखते थे। पादरी वर्ग भी अनेक प्रकार से जनसाधारण वर्ग का शोषण करता था। आगे चलकर यही वर्ग-संघर्ष रूसी क्रान्ति का प्रमुख कारण बना।

- आर्थिक कारण – औद्योगीकरण से पूर्व रूसी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। रूस में किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। अत्यधिक निर्धन होने के कारण उन्हें दरिद्रता और भुखमरी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे सामाजिक (UPBoardSolutions.com) और आर्थिक परिवर्तन की ओर टकटकी लगाये हुए थे। दूसरी ओर रूसी कारखानों और उद्योगों में विदेशी पूँजी लगी हुई थी तथा विदेशी पूँजीपतियों का एकमात्र लक्ष्य अधिकाधिक लाभ कमाना था। इन परिस्थितियों में रूस में अनाज, वस्त्र तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी होने लगी। जारशाही ने भी श्रमिकों और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। अन्ततः यह आर्थिक दशा भी रूसी क्रान्ति का कारण बनी।

प्रश्न 4.

रूस के समाज के दो वर्ग कौन-कौन से थे ? उनका उल्लेख कीजिए।

उत्तर

क्रान्ति से पूर्व रूस के समाज के दो वर्ग निम्नलिखित थे –

- उच्च वर्ग – उच्च वर्ग में जारशाही के सदस्य, उच्च सामन्त तथा अत्यधिक धनी लोग थे। ये लोग वैभवपूर्ण तथा ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन विलासिता से परिपूर्ण था। वे अपनी जमीनों पर अर्द्ध-दासों से कृषि करवाते थे तथा शिकार आदि करके मनोरंजन करते थे।

- मध्यम वर्ग – इस वर्ग में लेखक, विचारक, छोटे व्यापारी तथा छोटे सामन्त आदि सम्मिलित थे। इनकी स्थिति उच्च वर्ग के लोगों से निम्न थी। इन्हें किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त न होने के कारण इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रहती थी।

अतिलघु उत्तरीय प्रत

प्रश्न 1.

रूस की क्रान्ति कब प्रारम्भ हुई? इसके नायक कौन थे? [2012, 18]

या

रूस में क्रान्ति कब हुई थी? [2016]

उत्तर

रूसी क्रान्ति सन् 1917 ई० में प्रारम्भ हुई। इसके नायक लेनिन थे।

प्रश्न 2.

रूस की संसद का क्या नाम था ?

उत्तर

रूस की संसद का नाम ड्यूमा था।

प्रश्न 3.

1917 ई० की रूसी क्रान्ति सबसे अधिक किस विचारधारा से प्रभावित थी ?

उत्तर

1917 ई० की रूसी क्रान्ति सबसे अधिक (UPBoardSolutions.com) लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थी।

प्रश्न 4.

क्रान्ति के पूर्व रूस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी ?

उत्तर

क्रान्ति के पूर्व रूस में जारशाही शासन व्यवस्था थी।

प्रश्न 5.

क्रान्ति के पूर्व रूस का समाज कितने वर्गों में बँटा था ?

उत्तर

क्रान्ति के पूर्व रूस को समाज तीन वर्गों में बँटा था।

प्रश्न 6.

इयूमा किसे कहते थे ?

उत्तर

रूस की संसद का नाम ड्यूमा था।

प्रश्न 7.

लेनिन कौन था ? उसका सम्बन्ध किस क्रान्ति से था ? [2012]

उत्तर

लेनिन रूस में बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता था। उसका सम्बन्ध रूसी क्रान्ति से था।

प्रश्न 8.

रूस का अन्तिम जार कौन था ?

उत्तर

रूस को अन्तिम जार (सम्राट) निकोलस द्वितीय था।

प्रश्न 9.

रूस के बोल्शेविक दल के सर्वप्रथम नेता कौन थे ?

उत्तर

रूस के बोल्शेविक दल के सर्वप्रथम नेता लेनिन (UPBoardSolutions.com) थे, जिनका वास्तविक नाम ब्लादिमीर इलिच यूलियनाव था।

प्रश्न 10.

रूसी क्रान्ति को प्रभावित करने वालों के नाम लिखिए।

उत्तर

रूसी क्रान्ति को प्रभावित करने वालों में लेनिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्सटॉय, मैक्सिम गोर्की, बाकुनिन, तुर्गनेव, दॉस्तोवेस्की आदि प्रमुख थे।

प्रश्न 11.

रूस में बौद्धिक क्रान्ति लाने वाले दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए।

उत्तर

रूस में बौद्धिक क्रान्ति लाने वाले दो प्रमुख लेखक थे-टॉल्सटॉय तथा दॉस्तोवेस्की।

प्रश्न 12.

फरवरी क्रान्ति का क्या अभिप्राय है ? [2011]

उत्तर

7 मार्च, 1917 ई० की भीषण दुर्घटना ने रूस में क्रान्ति का विस्फोट कर दिया। इस क्रान्ति को ‘फरवरी क्रान्ति’ कहा गया।

प्रश्न 13.

‘प्रत्येक क्रान्ति में महान विचारकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। (UPBoardSolutions.com) ” इस कथन की पुष्टि में फ्रांस और रूस की क्रान्ति से सम्बन्धित एक-एक विचारक का नाम लिखिए। [2013]

उत्तर

फ्रांस-रूसो, रूस-कार्ल मार्क्स।

प्रश्न 14.

यूरोप की दो महान राज्य क्रान्तियों के नाम लिखिए। [2014]

उत्तर

- इंग्लैण्ड की क्रान्ति।

- फ्रांस की क्रान्ति।

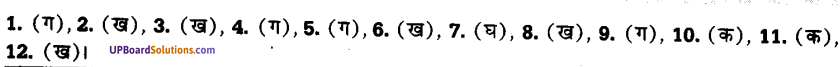

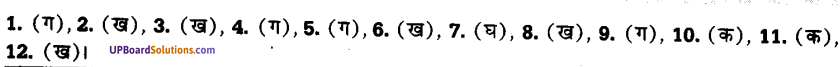

बहुविकल्पीय प्रशन

1. रूस की क्रान्ति के समय रूस के सम्राट को कहा जाता था

(क) एम्परर

(ख) प्रिन्स

(ग) जार।

(घ) ड्यूक

2. 1917 ई० की रूसी क्रान्ति के समय रूस का जार था

(क) निकोलस प्रथम

(ख) निकोलस द्वितीय

(ग) पीटर महान

(घ) लेनिन

3. रूसी क्रान्ति के समय लेनिन किस दल का नेता था?

(क) जिरोदिस्त

(ख) बोल्शेविक

(ग) जैकोबिन

(घ) मेनशेविक

4. रूसी क्रान्ति के समय रूस में भीषण अकाल कब पड़ा?

(क) 1904-05 ई० में

(ख) 1910-11 ई० में

(ग) 1916-17 ई० में

(घ) 1918-19 ई० में

5. रूसे की क्रान्ति का प्रमुख कारण क्या था?

(क) सैनिक दुर्बलता

(ख) रूस की पराजय

(ग) जार की निरंकुशता

(घ) देश का पिछड़ापन

6. रूस की क्रान्ति कब प्रारम्भ हुई थी? [2012]

या

लस में क्रान्ति किस सन में हुई थी? [2014]

(क) 1927 ई० में

(ख) 1917 ई० में

(ग) 1907 ई० में

(घ) 1911 ई० में

7. ‘खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई?

(क) पेरिस में

(ख) मास्को में

(ग) लन्दन में

(घ) सेण्ट पीटर्सबर्ग में

8. समाजवाद का जन्मदाता कौन था?

(क) लेनिन

(ख) कार्ल मार्क्स

(ग) रूसो

(घ) स्टालिन

9. क्रान्ति की सफलता के बाद रूस में कौन-सी व्यवस्था लागू की गई?

(क) पूँजीवादी

(ख) जनतन्त्र

(ग) साम्यवादी

(घ) तानाशाही

10. जार साम्राज्य का पतन कब हुआ?

(क) 15 मार्च, 1917 ई० में

(ख) 27 फरवरी, 1930 ई० में

(ग) 2 अप्रैल, 1930 ई० में।

(घ) 5 जनवरी, 1922 ई० में

11. निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रान्ति से सम्बन्धित था? [2011)

(क) लेनिन

(ख) अब्राहम लिंकन

(ग) रूसो

(घ) बिस्मार्क

12. मेनशेविक दल का प्रमुख नेता था

(क) लेनिन

(ख) करेन्स्की

(ग) रूसो

(घ) कार्ल मार्क्स

उत्तर माला

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 are helpful to complete your homework.

If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()