UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 14 विवाह के कानूनी तथा जीवशास्त्रीय गुण are part of UP Board Solutions for Class 12 Home Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 14 विवाह के कानूनी तथा जीवशास्त्रीय गुण.

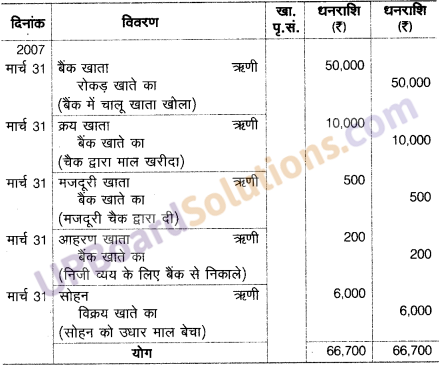

| Board | UP Board |

| Class | Class 12 |

| Subject | Home Science |

| Chapter | Chapter 14 |

| Chapter Name | विवाह के कानूनी तथा जीवशास्त्रीय गुण |

| Number of Questions Solved | 24 |

| Category | UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 14 विवाह के कानूनी तथा जीवशास्त्रीय गुण

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

विवाह का शाब्दिक अर्थ है।

(a) वधू को घर के घर ले जाना

(b) वर को बापू के घर से जाना

(c) ‘a’ और दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) वधू को वर के घर से जाना

प्रश्न 2.

विवाह की विशेषताओं में शामिल हैं।

(a) आर्थिक सहयोग

(b) वैघ सन्तानोत्पत्ति का माध्यम

(c) धार्गिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(d) उपरोक्त सभी

प्रश्न 3.

अन्तर्विवाह ग आशय है।

(a) अपने समूह में विवाह करना

(b) समूह से बाहर विवाह ‘ना।

(c) गाँव की सीमा से बार विवाह करना

(d) जमरो में से कोई नहीं ।

उत्तर:

(a) अपने समूह में विवाह करना

प्रश्न 4.

गोत्र शब्द के अर्थ हैं।

(a) गौशाता

(b) मा क गर

(c) किना या पर्गत में सभी

(d) ये सभी

उत्तर:

(d) ये सभी

प्रश्न 5.

निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सपिण्ड बहिर्विवाह को। मान्यता प्रदान की गई है।

(a) धनियम, 1955

(b) अधिनियम, 1955

(c) अधिनियम, 1954

(d) अधिनियम, 1961

उत्तर:

(b) अधिनियम, 1955

प्रश्न 6.

अनुलोम विवाह में लइका विन्स कुत से सम्वन्ध रखता है?

(a) उच्च

(b) निम्न्

(c) उच्च या निम्न में से कोई भी

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) उच्च

प्रश्न 7.

बाल विवाह निरोधक अधिनियम का पारित किया गया?

(a) वर्ष 1896

(b) वर्ष 1829

(c0 वर्ष 1929

(d) वर्ष 1937

उत्तर:

(c) वर्ष 1929

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

उसी मेयर ने विवाह को किस प्रकार परिभाषित किया है?

उत्तर:

लुसी मेयर ने विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विवाह स्त्री-पुरुष का ऐसा योग है, जिससे जमी सन्तान वैध मानी जाती है।

प्रश्न 2.

बहिर्विवाह से क्या तात्पर्य है? ।

उत्तर:

बहिर्विवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है इससे बाहर विवाह को अद। म विवाह में परिवार, गोत्र, प्रर, पिण्ड शम, डोटम आदि में चार विवाह करना पड़ता है।

प्रश्न 3.

ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? गाँवों में ये क्या कहलाते हैं?

उत्तर:

शाम बहिर्विवाह का प्रचलने उत्तरी भारत और पुतः पंजाब एवं दिल्ली के आस-पास है। गाँवों में इस प्रकार के विवाह को ‘खेड़ा बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 4.

1937 का अधिनियम किस उद्देश्य से बना था?

उत्तर:

हिन्दू जी के विधवा होने पर मृत्त पति की सम्पत्ति में अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 1997 में यह अधिनियम पारित किया गया है।

प्रश्न 5.

किस अधिनियम में हिन्दु विवाह-विच्छेद की व्यवस्था है?

उत्तर:

सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति-पत्नी के विवाह सम्बन्धों को समाप्ति ही विवाह-विच्छेद कहलाता है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह-विच्छेद की व्यस्था की गई है।

प्रश्न 6.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1966 किसलिए पारित किया गया था?

उत्तर:

स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पारित किया गया।

प्रश्न 7.

दहेज़ निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ?

उत्तर:

दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित किया गया। इस नियम के अनुसार दहेज लेना और देना दण्डनीय अपराध है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक)

प्रश्न 1.

अनुलोम विवाह किस प्रकार सम्पन्न किया जाता है?

उत्तर:

जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी हड़की से किया जाए, जिसका वर्ण, जाति, उपजात, कुल लड़के से नीचा हो तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। अन्य शब्दों में, इस प्रकार के विवाह में लड़का उच्च सामाजिक समूह का होता है और लड़की निम्न सामाजिक समूह को। उदाहरण के लिए, एक प्राण लवे का विवाह एक अत्रिय या वैश्य लड़की से होता है, तो इसे हम अलोम विवाह कहेंगे। वैदिककाल से लेकर स्मृतिकाल तक अनुलोम विवाहों का प्रचलन रहा है। मनुस्मृति में लिखा है कि एक ब्राह्मन को अपने से मि तन व अत्रिय, वैश्य एवं शुद की कन्या से, क्षत्रिय को अपने से निम दी य वैश्य एवं शूद से और वैश्य अपने वर्ग के अतिरिक्त शुद्र कन्या से भी विवाह कर सकता है, किन्तु मनु नपण संस्कार करने की स्वीकृति के गवर्ण विवाह के लिए ही देते हैं। याङ्गषम्य ने ब्राह्मण को चार, क्षत्रिय को तीन, वैश्य को दो एवं शूद्र को एक विवाह करने की बात कही है।

प्रश्न 2.

प्रतिलोम विवाह क्या है?

उत्तर:

प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह का विपरीत रुप प्रतिलोम विवाह है। इस प्रकार के विवाह में लड़को उच्च वर्ण, आति, उपजाति, कुल या वेश की होती है और लड़का निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश का होता है। इसे परिभाषित करते हुए कपाडिया लिखते हैं, “एक मि पण के व्यक्ति का जय वर्ग को स्त्री के साक्ष वितार प्रतिलोम कालात का।” उदाहरण के लिए, यदि एक ब्राह्मण सड़की का विवाह किसी क्षत्रिय, वैश्य अपणा शूद्र सड़के से होता है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती है। स्मृतिकारों ने ऐसे विवाह को क्यु आलोचना की है। ऐसे विवाह को पन मान को ‘चाहत’ अथवा ‘निषाद कहा जाता हो। दू विवाह वैधता अधिनियम, 11 एवं हिन्दू विवाह अधिनियम, 1965 में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह दोनों को ही वैध माना गया है।

प्रश्न 3.

विवाह की शारीरिक योग्यताओं को बताइट।

उत्तर:

विवाह की शारीरिक योग्यताएँ निम्नलिखित हैं।

- विवाह की आयु विवाह का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विशाह के समय वर एवं वम् की आयु परिपक्व होनी चाहिए। हिन्दू धर्म-शास्त्रों में विवाह की आयु को लेकर मतभेद पाया जाता है। वैदिक युग में 15 या 18 वर्ष की कन्या और 30 वर्ष के लड़के का विवाह होता था। गृहसूत्र में ‘नॉमिका’ अथवा ‘ननिका’ के क्विाह का सुझाव दिया गया है। 4 से 12 वीं की कन्या को ‘नन्का ‘ कहा गया है। वर्तमान में एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात् ही वैधानिक रूप से उपयुक्त माना जाता है।

- स्वास्थ्य विवाह के पश्चात् दम्पत्ति को सन्तान उत्पत्ति के दायित्व का निर्वहन सना होता है, इसलिए दोनों का स्वस्थ होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में परेशानी हो सकती हैं।

- संक्रामक रोग विवाह संक्रामक रोगों की जांच करके ही करना चाहिए, क्योकि पति-पत्र दोनों में तो किसी एक को भी यदि कोई संक्रामक रोग होता है तो विष पश्चात् एक-दूसरे को भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त रात्र को भी वह रोग हो जाता है।

- प्रजनन सम्वन्धी रोग पति-पत्नी में से कोई भी यौन रोग आदि का शिकार नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक स्थिति दु:खद होने के साथ ही सन्तान प्राप्ति का लक्ष्य पूरा होने में बाधाएँ आ सकता है। अत: दोनों संतान उत्पत्ति के योग्य हों और प्रजनन सम्बन्धी उत्तम स्वास्थ्य रखते हों।

- मानसिक रोग मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी विवाह का एक आवश्यक पास है। इसके अन्त में धात्य और कष्टमय हो सकता है। दोनों में से किसी को भी कोई अंग विकार नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 4.

विवाह-विचकुंद क्या है? विवाह किन परिस्थितियों में रद्द किया ज्ञा सकता हैं?

उत्तर:

सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति-पत्नी के विवाह सम्बन्धों की समाप्ति हो विवाह-विच्छेद कहलाती है। विवाह विच्छेद पति-पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं आसप्ता का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया वे पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दुःखद घटना है, विश्वास को समाप्त है, प्रतिज्ञा एवं मोह भंग की रियत है। यद्यपि भारत के विभिन्न प्रान्तों; जैसे- महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एवं केरल में तक के सम्बन्धित अधिनियम बनते रहे, किन्तु सम्पूर्ण भारत के सन्दर्भ में 1951 में विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम’ तलाक की व्यवस्था है। विवाह रद्द होना विमांकित इशाओं में विवाह होने पर भी इसे रद्द किया जा सकता है।

- विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन-साधी जीवित हो और उससे तलाक नहीं हुआ हो।

- विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो।

- विशाह के समय कोई भी एक प जड़-बुद्धि य पागल हो।

- विवाह के एक वर्ष के अन्दर यह प्रमाणित हो जाए कि प्राय अपवा उसके संरक्षक की स्यीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई यौ।

- विवाह के एक वर्ष के भीतर यह प्रामाणित हो जाए कि विवाह के समय पानी किसी अन्य पुरुष गर्भवती दी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था।

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (5 अंक)

प्रश्न 1.

विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य एवं विशेषताओं पर प्रकाशा हालिए।

उत्तर:

विवाह का अर्थ एवं परिभाषाएँ विवाह का शाब्दिक अर्थ है ‘उह’ अर्थात् वधू को वर के घर ले जाना। विवाह दो विषमलिगों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति हैं। लूसी मेयर ने विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “शियडू स्त्री-पुरुष का ऐसा योग है, जिससे स्त्री से जन्मो सन्तान वैध मानी जाती है।” इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे सम्बन्धो के रूप में स्वीकार किया गया है, जो सन्तानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोधित करते है तथा इसके फलस्वरूप माता-पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं प्रस्थितियाँ प्राप्त होती हैं।

बोगार्स के अनुसार, “विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है।” मजूमदार एवं मदान ने लिखा है कि, “विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है, जो विषमतगयों की यौन-क्रिया और उससे सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करते हैं।”

बिल के अनुसार, “विवाह सामाजिक आदर्श-मनदण्डों की वह समग्रता है, जो विवाहित व्यतियों के आपसी सम्बन्धों को उनके रक्त सम्बन्धियों, सन्तानो तथा सत्र के साथ सम्बन्धों को परिभावित और नियन्त्रित करती है।” अतः विवाह के परिणामस्वरूप माता-पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है।

विवाह के उददेश्य

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक संस्थाएँ, व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निवाहन करती हैं। लिहू का उद्देश्य केवल यौन सन्तुष्टि ही नहीं होगा, वरना कभी-कभी तो यह केवल सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो किया जाता है।

विवाह के अलग-अलग समजों में अलग-अलग उद्देश्य है; जैसे ईसाई धर्म में प्रमुख उद्देश्य यौन सन्तुष्टि है, तो हिन्दू समाज में धर्म की रक्षा करना या धार्मिक संस्कार करना, मुस्लिम समाजों में विवाह का उद्देश्य वैध सन्तानोत्पत्ति को जन्म देना, वहीं जनजातीय उद्देश्य साथ-साथ रहने का सामाजिक समझौता है, परन्तु समाजशास्त्रीय उद्देश्य स्त्री और पुरुष को एक प्रस्थिति देकर उसके अनुसार, भूमिकाओं का निर्वहन करना है। मजूमदार एवं मदान ने उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लिखा है कि, “विवाह से वैयक्तिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर यौन सन्तुष्टि और मनोवैज्ञानिक स्तर पर सन्तान प्राप्त करना और सामाजिक स्तर पर पद की प्राप्ति होती है।

विवाह की प्रारम्भिक विशेषताएँ

विवाह की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिति हैं।

- विवाह दो विषमलिनियों का सम्बन्ध है।

- विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है।

- इसके माध्यम से किया सम्बन्धों का नियमन करता है।

- बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण उपयुक्त तरीके से होता है।

- विवाड़ में परिवार एवं समाज में अधिक सहयोग मिलता है।

- विवाह मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साप ही सामाजिक सुरक्षा भौ सम्भव हो पाती है।

- विवाह द्वारा संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरण सूत्र हो पाता है।

- वैद्य सन्तानोत्पत्ति प्राप्त करने का माध्यम है।

- माता-पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों, दायित्वों एवं भूमिकाओं को जन्म देना भी विवाह की विशेषता है।

- यह पार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वेटरमार्क ने विवाह को एक सामाजिक संस्था के अतिरिक्त एक आर्थिक संस्था भी मना है।

प्रश्न 2.

विवाह के प्रतिबन्धों में अन्तर्विवाह का क्या आशय है? इसके कारण और प्रभाव बताइट।

उत्तर:

विवाह के प्रतिवन्धों में अन्तर्विवाह अन्तर्विवाह का तात्पर्य हैं एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे। इसे परिभाषित करते हुए रियर्स ने लिखा है, “अनार्यवाह से अभिप्राय उन विनिमय से है, जिसमें अपने समूह में से ही विवाह कमायो चुनना अनिवार्य होता है।”

वैदिक एवं उतरवैदिक काल में द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य) का एक ही वर्ग वा और द्विज वर्ग के लोग अपने य (द्विज) में ही विवाह करते थे। शत्र वर्ग पृथक् था। स्मृतिकाल में अन्तर्षियाहों को स्पीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सौमित होता गया और लोग अपनी जाति एवं उपजाति में विवाह करने लगे, इसे ही अन्तबिंबाह माना जाने लगा।

कुछ उपजातियों में ‘गोल’, ‘एकड़ा’ आदि हैं, जो चुनाव के क्षेत्र को एक स्थानीय सीमा तक संवित कर देते हैं। वर्तमान समय में एक व्यक्ति अपनी ही जाति, उपजाति, प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भषा एवं वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। केतकर के अनुसार कुछ हिन्दु जातियाँ ऐसी हैं, जो पन्द्रह परिवारों के बाहर विवाह नहीं करतीं।

अन्तर्विवाह के कारण विवाह के क्षेत्र को इस प्रकार पॉम्ति करने के अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक रहे हैं। इनमें प्रमुख कारक निम्नलिखित है

- अन्तर्रजातीय मिश्रण को रोकने के लिए अन्तर्वर्ण विवाहों पर प्रतिबन्ध लगाए गए। विशेषतः आर्य एवं इविड़ प्रजातियों के बीच रस्त मिश्रण को रोकने के लिए ऐसा किया गया।

- प्रत्येक जाति और उपजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषता को बनाए रखना चाहती थी, अल; न्। अ चाह पर बल दिया।

- जैन एवं बौद्ध धर्म में शिथिलता आने से ब्राह्मणों ने अपनी लोई प्रतिष्ठ को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर जातीय नियम बनाए।

- मध्य युग में बाल विवाह में वृद्धि के कारण जातीय नियमों पर बल दिया आने लगा।

- प्रत्येक गति का एक परम्परात्मक व्यवसाय पाया जाता है। अपने व्यावसायिक ज्ञान को गुप्त रखने की इच्छा ने भी अन्तर्निवाह को प्रोत्साहित किया।

अत्तर्विवाह का समाज पर प्रभाव

अन्तर्विवाह में समाज पर निम्नलिखित प्रभाव दिखाई दिए

- इससे लोगों के सम्पर्क का दायरा समंत हो गया, जिससे उपयुक्त वर-वधु चुनने में ना आने लगी।

- संकीर्णता की भावना पनपी, शारिक मृणा, द्वेष एवं कटुता में वृद्धि हुई।

- क्षेत्रोक्ता की भावना उत्पन हुई, जातिवाद बढ़ा।

- व्यावसायिक ज्ञान एक समूह तक ही सीमित हो गया।

- इससे समाज की प्रगति में अवर-द्धता आई।

प्रश्न 3.

बहिर्विवाह के विभिन्न स्वरूपों का ऊत्तेख कीजिए।

उत्तर:

बहिर्विवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। रिवर्स के अनुसार विवाह वह विनिमय है, जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपने जीवनसाथी का चुनाव करे। हिन्दुओ में बहिर्विवाह के नियमानुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रर, पिण्ड आदि समूहों से बाहर विवाह करना पड़ता है। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले मोगों को भी परस्पर विवाह करने की मनाही हैं। हिन्दुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित है।

1. गोत्र बहिर्विवाह हिन्दुओं में सगोत्र विवाह निषेध हैं। गोत्र का सामान्य अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है, जिनकी उत्पत्ति एक आणि पर्यज से हुई हो। सवाषाड़ हिरण्यकेशी औतसूत्र के अनुसार, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और गस्त्य नामक आठ ऋषियों को सन्तानों को गोत्र के नाम से पुकारा गया।

गोत्र शब्द के तीन या चार अप हैं; जैसे- गौशाला, गाय का समूह, किला तया पर्वत। गोत्र का शाब्दिक अर्थ अर्थात् गायों के बांधने का स्थान (गौशाला या धावा) अथवा गौपालन करने वाले समूह में है। जिन लोगों की गाएँ एक स्थान पर बैधती थी, उनमें नैतिक सम्बन्ध बन आते थे और सम्पतः ये रक्त सम्बन्की भी होते थे, अत; वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। विज्ञानेश्वर ने क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि वंश-परम्परा में जो नाम प्रसिद्ध होता है, उसी को गोत्र कहा जाता है। इस प्रकार एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिनिंबाह कहलाता है।

2. सप्रवर बहिर्विवाह गोत्र से सम्बन्धित ही एक शब्द है प्रगार’ जिसका वैदिक इण्डेक्स के अनुसार शाब्दिक अर्थ है ‘आह्वान करना। (invitation Summon) कर्वे के अनुसार, “श्वर का अर्थ क्षत्रियों में गभग वंशकार वा कुलकर की तरह ही है। प्रवर का अर्थ है ‘महान् (Great on) आहाण लोग हवन-यज्ञ आदि के समय गोत्र व अंशकार के नाम का उच्चारण करते थे। इस अर्थ में प्रवर का तात्पर्य ‘श्रेष्ठ (The Excellent 00) से था। इस प्रकार समान पत्र और अमान मषियों के नाम का अरण करने वाले यति अपने को एक ही प्रवर से सम्बद्ध मानने लगे। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य आणि पूर्वजों से संस्कारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से सम्बन्धित मानते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते। हो,कपाडिया लिखते हैं, “प्रवर संस्कार अथवा ज्ञान के उस समुदाय की ओर संकेत करता है, जिसमें एक व्यक्ति सम्बन्धित होता है।” प्रवर आध्यात्मिक दृष्टि से परस्पर सम्बन्धित लोगों के समूह की ओर संकेत करता है न क र जान्थयों की ओर। हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा ‘सप्रखर विवाह सम्बन्धी निषेधों को समाप्त कर दिया गया है ।

3. सपिण्ड हेर्षियाहू सवर और सगोत्र बहिर्विवाह के नियम पिच पक्ष के । सम्यन्मियों में विवाह की स्वीकृति नहीं देते। सपिण्ड विषङ्ग निषेध के नियम मातृ एवं पितृ पक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक लगाते हैं। इरावती – कर्वे सपिण्हता का अर्थ बताती है स + पिण्ड (Together + thall of rice, abody) अर्थात् मृत व्यक्ति को पिण्ड दान देने वाले या उसके रक्त कण से सम्बन्धित लोग। स्मृति में सपिण्ड का प्रयोग दो अर्षों में हुआ है-

- वे सभी व्यक्ति सपिण्डी है, जो एक व्यक्ति को पिण्ड दान करते हैं

- मिताक्षरा के अनुसार वे सभी व्यक्ति जो एक ही शरीर में पैदा हुए हैं,

पिता और पुत्र सपिण्डी हैं, क्योंकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार से माँ व सन्ताने, दादा-दादी एवं पोते भी सपिण्ड हैं। सपिण्ड विवाह भी निषिद्ध रहे हैं। रामायण एवं महाभारत काल में सपिण्डता का निदम एक स्थान पर निवास करने वाले पितृपय लोगों पर लागू होता था। मध्ययुगीन टोकाकारों के अनुसार पिता की ओर से सात व माता की ओर से पाँच पीदियों में विवाह नहीं किया जाना चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने सपिण्ड बहिर्निवाह को मान्यता प्रदान की हैं। माता एवं पिता दोनों पक्षों से तीन तीन पीदियों के सपिडियों में परस्पर विवाह पा रोक लगा दी गई है। फिर भी यदि किमी मह व प्रथा अपना परम्परा इसे निषिद्ध नहीं है, तो सा विवाह भी वैध माना।

4. ग्राम बहिर्विवाड़ उत्तर भारत और प्रमुखत: पंजाब एवं दिल्ली के आस-पास यह नियम है कि एक व्यक्ति अपने ही गांव में विवाह नहीं करेगा। पंजाब में तो उन गाँवों में भी विवाह करने की मनाही है, जिनकी सीमा व्यक्ति के गाँव को सीमा को सूती हो। इस प्रकार के खिलाह का कारण गाँव की जनसंख्या का सीमित होना, उसमें एक ही गोत्र, वंश अथवा परिवार के सदस्यों का निवास होना, आदि रहे हैं। सगोत्री एवं सपड़ियों से विवाह के निषेध के कारण हो ऐसे विवाह प्रक्ष में आए। गांवों में इस प्रकार के विड़ को खेड़ा बहिर्नियाह’ के नाम से जाना जाता है।

5. टोटम बहिर्विवाह इस प्रकार के विवाह का नियम भारतीय जनजातियों में प्रचलित है। टोटम कोई भी एक पशु, पक्षी, पेड़-पौधा अथवा निर्जीव वस्तु हो सकती है, जिसे एक गोत्र के लोग आदर एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उससे अपना आध्यात्मिक सम्बन्ध जोड़ते हैं। एक गोत्र का एक टोटन होता है और एक टोटम को मानने से परस्पर भाई-बहन समझे जाते हैं, अत: वे परस्पर विवाह नहीं कर सकते।

प्रश्न 4.

विवाह सम्वन्धी वैधानिक योग्यताओं में ब्रिटिश काल के अधिनियमों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

विवाह नामक संस्था प्रत्येक काल में देखने को मिलती है। यद्यपि इसका स्वरूप समय के अनुसार बदला रहा हैं। विशाह से सन्त अधिनियम भी बनाए गए, जिनमें ब्रिटिश काल में बने अधिनियम तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटिश काल के विवाह सम्बन्धी वैधानिक प्रमुख अधिनियम इस प्रकार से है।

1. सती–प्रथा निषेध अधिनियम 1829 (Regulation o. XVII, 1529) 1829 से पूर्व भारत में सती–प्रथा का प्रचलन था। एक ओर हिन्दुओं में बाल-विवाह का प्रचलन था और दूसरी ओर विधवा हो जाने पर स्त्रियों पति के साथ चिता में जल जाने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें यह प्रलोभन दिया जाता था कि सती होने पर स्वर्ग मिलेगा। कई बार तो विधवाओं को जबरन मृत पति के साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था और चिता में पकेल दिया जाता था। इस अमानुषिक प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारको कठोर परिश्रम और आन्दोलन किया और उनके प्रयासों से 1829 में सती–प्रथा निषेध अपिनियम बना।

2. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1858 (Hindu Widow marriage Act, 1866) 155 से पूर्व विधाओं को न तो पुननिता को स्वीकृति पी और न उन्हें अपने मूत पति को सम्पनि में कोई असर हो बाल-विवाह एवं बेमेल विवाह के कारण सत्र में विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी त उनको दशा बड़ी दयनीय पी। कई विपाएँ तो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बन गई दी। आर्य सामान, ब्रहा सगाज, ईश्वरचन्द्र मिशागर राममोहन राय ने सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके प्रयासों से 186 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम द्वारा हिन्दु विषयाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया।

3. बाल-विवाह निरोधक अधिनियम, 1121 Child Murriat kaistraint Act, 1929 1929 बाल-विवाह रोकने का अधिनियम पारित किया गया। यद्यपि इससे पूर्व भो छोटे छोटे बच्चों के विवाह पर रोक लगाने के लिए 100 1 1881 में यह अधिनियम पारित का विवाह की आयु सङ्गकियों के लिए मशः 10 तथा 12 वर्ष कर दी गई थी, किन्तु 1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल-विवाह विरोधक अधिनियम पारित हुआ, जिसे ‘शरदा एक्ट’ के नाम से भी जाना जाता हैं। इस अधिनियम को मुख्य बातें इस प्रकार है-इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय तड़के की आयु 18 वर्ष तथा सड़कों की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु के बिगह को बात-वि। माना जाएगा, कना या पनि बाल-विवाह को रोकने में अधिक सफल नहीं रहा। 1978 में इस अधिनियम में शोपन कर दिया गया। यह अधिनियम अन्य बाल-विवाह निरोधक (संशोधित) अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अन्तर्गत सड़कों के लिए 1 का न्यूनतम आयु 21 वर्ष और सकियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई।

4. हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937 (Hindu Wom Rigtit to EProperty Act, 1937) हिन्दू स्त्री के विधवा होने पर मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से 1837 में यह अधिनियम पारित किया। गया है।

5. अलग रहने और भरण-पोषण हेतु स्त्रियों को अधिकार अधिनियम, 1946 इस अधिनियम के अनुसार हिन्दू स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में पति से अलग रहने पर। भरण-पोषण के अधिकार प्राप्त होते हैं। जौ को पाण-पोषण का अधिकार तभी मिलेगा जब

- ति किसी ऐसे घृणित रोग से पीड़ित हो जो उसे पत्नी के संसर्ग से न हुआ हो।

- पति निर्दयता का व्यवहार करता हो अथवा पत्नी पति के साथ रहना। खतरनाक समझी हो।

- पत्नी को उसके पति ने छोड़ हो।

- पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो।

- पति ने धर्म परिवर्तन का लिया हो।

- पति किसी अन्य स्त्री से सम्बन्ध राखता हो।

विवाह के जीवशास्त्रीय योग्यताएँ

बियाह के लिए जीवशास्त्रीय योग्यताएँ निम्नलिखित हैं

- विवाह से सम्बन्धित लड़का व लहको दोनों शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व

- लड़का एवं लड़की दोनों की आयु 18 अर्ष हों।

- विवाह में जाति वन्धन अनिवार्य नहीं है।

- जैविक रूप से लड़का एवं सड़की दोनों ही 18 वर्ष की आयु में विवाह के योग्य हो जाते हैं। अतः जैविक रूप से आयु को वन्धन नहीं माना जाता हैं।

प्रश्न 5.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विवाह से सम्बन्धित अधिनियमों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विवाह से सम्बन्धित प्राणु अधिनियम निम्नलिखित हैं।

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1951 (Special Marrian Act, 1964) किसी भी धर्म को मानने वालों को पास्पर मिह को स्वीकृति देने के लिए 1872 ई. में विशेष विवाह अधिनयम पारित किया गया। 1921 में इस अधिनियम को संशोधित कर विभिन शनियों के बीच होने वाले विवाह को वैध घोषित किया गया।1951 के इस अधिनियम द्वारा विभिन्न धर्मों एवं जातियों के रोगों को परस्पर विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम में एक-विया की व्यवस्था है तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह उनके माता-पिता अशा संरक्षकों की स्वीकृति से होगा।

2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1965 (Hindu Marriage Act. 1955) 18 मई, 1965 से अम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में निवास करने वाले भो, जिनमें जैन, बौद्ध, सिक्छ । सम्मिलित है, हिन्दू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से सम्बन्धित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एकसमान कानून सगू किया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है, साथ ही सभी जातियों के स्त्री-पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए। है। इसकी प्रमुख विशेषताओं पर इस अध्याय में पूर्व में विचार किया जा चुका है।

3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Butteesaian Act, 191sti) 1837 के हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति पर अधिकार अधिनयम में विधवा को अपने मत पति की सम्पत्ति में समेत अधिकार प्रदा था तथा भिरा र दायभाग ही सम्पत्ति में। उत्तराधिकार के भिन्न-भिन्न नियम । सम्पत्ति अधिकार को बाधाओं को समाप्त करने और स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पारित किया गया।

4. हिन्दू नाबालिग तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 (The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) अधिनियम के पूर्व नाबालिग बच्चे के पिता की मृत्यु होने पर संरक्षक बनने का अधिकार केवल पितृ पक्ष के लोगों को हो सम्पत्ति का दुरुपयोग होने पर भी मा छ नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम ने इस कमी को दूर कर दिया हैं।

5. हिन्दू दत्तक ग्रहण ओर भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adaptation and Maintenance Act, 1956) अधिनियम में गोद ने । त्रों का उनके आश्रितों के भरण पोषण के बारे में विस्तार से व्यवस्था की गई है।

6. स्त्रियों व कन्याओं का अनतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 (Suppression of Immoral Trafic in Women and Girls Act, 1958) वेश्यावृति और अनैतिक व्यवहार को रोकने की दृष्टि से भारत सरकार ने 1955 में यह अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को मुख्य विशेषतई निम्न प्रकार हैं।

- वेश्यावृत्ति एक दण्डनीय अपराध हैं। इस अधिनियम के अनुसार, “कोई भी स्त्री जो घन या वस्तु के बदले यौन सम्बन्ध के लिए अपना शरीर अर्पत करती है, वेश्या’ हैं तथा अपने शरीर को इस प्रकार यौनसम्बन्ध के लिए अर्पण करना ‘वेश्यागृति’ है।”

- वेश्यालयों में रहने वाला व्यक्ति (सन्तान को छोड़कर) यदि यह 18 वर्ष से अधिक का है और वेश्या की आय पर आश्रित रहता है तो उसे दो वर्ष का कारावास अथवा एक हजार रुपये तक का दण्ड़ दिया जा सकता है।

- वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति को 1 से 15 वर्ष तक का कारावास तथा दो हजार रुपये तक का जुर्माना आदि दड़ दिया जा सकता है।

7. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 (Lowry Prohibition Act, 1961) हिन्दू समाज में दहेज की भीषण समस्या का समाधान करने के लिए मई, 1961 में ‘दहेज निरोधक अधिनियम’ पारित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताओं पर सो अध्याय में पूर्व में विचार किया जा चुका है। 1956 में दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 में संशोधन कर इसे और कठोर बनाया गया है।

प्रश्न 6.

विवाह-विच्छेद किसे कहते हैं? विवाह-विच्छेद के लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। का विवाह विच्छंद से कौन-कौन से लाभ होते हैं?

उत्तर:

विवाह-विच्छेद इसके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 देखें। विवाह-विच्छेद से लाभ विवाह-विच्छेद में निम्नलिखित लाभ होते हैं।

- समानता का अधिकार वर्तमान में स्त्री-पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऐसी स्थिति में विवाह-विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को ही नही वरन् स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए। उन्हें भी असाधारण परिस्थितियों में अपने पति को त्यागने का अधिकार होना चाहिए।

- पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्तमान में एकाकी परिवारों में पति के दुराचारी होने या वैवाहिक दायित्व न निभाने पर पत्नी व बच्चों को कोई अन्य सहारा नहीं होता। ऐसी दशा में स्त्री व बच्चों की रक्षा के लिए एवं परिवार को सुसंगठिा बनाने के लिए विशिष्ट परिस्पितियों में विवाह विच्छेद की स्पोति दी उनी चाहिए।

- स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अश्किार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामवक प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगी, साथ ही पुरुषों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा।

- वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याओं जैसे—बाल-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध आदि से छुटकारा पाने के लिए विवाह-विच्छेद का अधिकार स्त्री-पुरुषों को समान रूप से दिया जाना चाहिए।

- सामाजिक जीव को सन्तुलित बनाने के लिए स्त्रियों को विवाह के क्षेत्र में पुरुषों के समन अधिकार देने से समाज व्यवस्था में असन्तुलन पैदा होगा। इस स्थिति में बचने के लिए एवं मानवीय दृष्टिकोण से भी स्त्रियों को विवाह- विछंद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

- परम्परा व संस्कृति को संरक्षण स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से भारत को प्राचीन परम्परा व संस्कृति को संरक्षण मि। वैदिक . कल और उसके काफी समय बाद तक दोनों पक्षों को तलाक देने के अधिकार थे। मध्य गुग में इन अधिकारों का रोक लगायी गई। इस प्रकार तलाक से हमारी भारतीय परम्परा व संस्कृति को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि इससे तो उनका क्षण ही होग

- स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से हिन्दू विवाह पर लगाया जाने वाला यह आरोप कि त एक तर अधध। पों के प में है, भिट जाएगा। यह दोनों पक्षों को समान रूप से सुदृढ़ बनाएगा।

विवाह-विच्छेद से हानियाँ

विवाह विच्छेद से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं।

- पारिवारिक विघटन की समस्या तलाक से पारिवारिक विघटन व सामाजिक विपटन भी होता है।

- स्त्रियों के भरण-पोषण की समस्या तलाक होने पर स्त्रियाँ बेसहारा, बेघर हो जाती है, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई आर अनैतिक स्थिति का भी सामान करना पड़ जाता है।

- बच्चों की समस्या तलाक के कारण बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा की समस्या पैदा हो जाती है। माता-पिता के अभाव में उनके व्यक्तित्व का भी समुचित विकास नहीं हो पाता।

- तलाक की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन विवाह-विदद से तलाक की प्रवृत्ति बढ़ती है, इससे जीवन में ठहराव नहीं आता और समाज में अनतिका बड़ती है। तलाक से पुनर्बाह में भी वृद्धि होती है।

- तलाक के प्रभाव में मंगामक किट पैदा होता हैं नशा पति-पत्नी को आएँ टूट जाती है। उनमें हौन भावना पैदा होती है।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 14 विवाह के कानूनी तथा जीवशास्त्रीय गुण help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 14 विवाह के कानूनी तथा जीवशास्त्रीय गुण, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.