UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 6 संक्रामक रोग: प्रसार तथा नियन्त्रण are part of UP Board Solutions for Class 12 Home Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 6 संक्रामक रोग: प्रसार तथा नियन्त्रण.

| Board |

UP Board |

| Class |

Class 12 |

| Subject |

Home Science |

| Chapter |

Chapter 6 |

| Chapter Name |

संक्रामक रोग : प्रसार तथा नियन्त्रण |

| Number of Questions Solved |

50 |

| Category |

UP Board Solutions |

UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 6 संक्रामक रोग : प्रसार तथा नियन्त्रण

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.

संक्रामक रोगों का संक्रमण किनके द्वारा होता है? (2010)

(a) वायु द्वारा

(b) भोजन तथा जल द्वारा

(c) कीटों द्वारा

(d) ये सभी

उत्तर:

(d) ये सभी

प्रश्न 2.

डी.पी.टी. का टीका किन-किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? (2004,06)

(a) सिर दर्द

(b) पैर में सूजन

(c) डिफ्थीरिया, कुकुर खाँसी, टिटनेस

(d) आँख दुखना

उत्तर:

(c) डिफ्थीरिया, कुकुर खाँसी, टिटनेस

प्रश्न 3.

शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं?

(a) नि:संक्रमण

(b) रोग-प्रतिरोधक क्षमता

(C) उदभवन अवधि

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) रोग-प्रतिरोधक क्षमता

प्रश्न 4.

निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ रासायनिक नि:संक्रामक नहीं है? (2006)

(a) चूना

(b) ब्लीचिंग पाउडर

(c) पोटैशियम परमैंगनेट

(d) जलाना

उत्तर:

(d) जलाना

प्रश्न 5.

ठोस नि:संक्रामक है। (2006)

(a) फिनायल

(b) फार्मेलीन

(C) डी.डी.टी.

(d) चूना

उत्तर:

(d) चूना

प्रश्न 6.

छोटी माता का रोगाणु कारक है।

(a) वायरस

(b) जीवाणु

(c) प्रोटोजोआ

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) वायरस

प्रश्न 7 .

किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है? (2003, 07)

(a) क्यूलेक्स

(b) बैसिलस

(c) वायरस

(d) अमीबा

उत्तर:

(b) बैसिलस

प्रश्न 8.

मक्खियों द्वारा कौन-सा रोग फैलता है? (2004)

(a) चेचक

(b) हैजा

(c) टायफाइड

(d) मलेरिया

उत्तर:

(b) हैजा

प्रश्न 9.

मलेरिया रोग फैलता है। (2006, 11)

(a) चूहे द्वारा

(b) मच्छर द्वारा

(C) मक्खी द्वारा

(d) तिलचट्टा द्वारा

उत्तर:

(b) मच्छर द्वारा

प्रश्न 10.

टायफाइड रोगी को रोग के पश्चात् किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? (2018)

(a) तरल

(b) अर्द्धतरल आहार

(c) सामान्य आहार

(d) इनमें से सभी

उत्तर:

(b) सामान्य आहार

प्रश्न 11.

हैजा के जीवाणु का नाम है? (2018)

(a) वायरस

(b) विब्रियो कॉलेरी

(c) कोमा बैसिलस

(d) साल्मोनेका टाइफी

उत्तर:

(b) विब्रियो कॉलेरी

प्रश्न 12.

कौन-सा रोग दूषित जल से फैलता है? (2018)

(a) हैजा

(b) मियादी बुखार

(c) अतिसार

(d) ये सभी

उत्तर:

(b) हैजा

प्रश्न 13.

पागल कुत्ते के काटने से कौन-सा रोग हो जाता है? (2013)

(a) मलेरिया

(b) रेबीज.

(c) फाइलेरिया

(d) प्लेग

उत्तर:

(b) रेबीज

प्रश्न 14.

रेबीज रोग का कौन-सा लक्षण है? (2010, 13)

(a) उल्टी होना।

(b) पानी से डरना

(C) दस्त होना

(d) जाड़े से काँपना

उत्तर:

(b) पानी से डरना

प्रश्न 15.

प्लेग रोग फैलता है। (2007)

(a) चूहे द्वारा

(b) मच्छर द्वारा

(C) मक्खी द्वारा

(d) तिलचट्टे द्वारा

उत्तर:

(a) चूहे द्वारा

प्रश्न 16.

निम्न में से कौन-सा हिपेटाइटिस सर्वाधिक खतरनाक होता है?

(a) B

(b) C

(C) D

(d) G

उत्तर:

(d) B

प्रश्न 17.

निम्न में से मस्तिष्क में सूजन आने का कौन-सा विशिष्ट लक्षण है?

(a) मलेरिया का

(b) डेंगू का

(C) इन्सेफलाइटिस का

(d) पीत ज्वर

उत्तर:

(c) इन्सेफलाइटिस का

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक, 25 शब्द)

प्रश्न 1.

संक्रामक रोग क्या हैं? (2006)

उत्तर:

विभिन्न रोगाणुओं (जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ आदि) के कारण होने वाले रोग ‘संक्रामक रोग’ कहलाते हैं। इनको संक्रमण विभिन्न माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है।

प्रश्न 2.

संक्रामक रोगों की उदभवन अवधि से क्या आशय है?

उत्तर:

शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य जो अन्तराल होता है, उसे रोग की उद्भवन अवधि अथवा सम्प्राप्ति काल कहते हैं।

प्रश्न 3.

संक्रामक रोग किन-किन माध्यमों द्वारा फैलते हैं? (2006)

उत्तर:

संक्रामक रोग जल एवं भोजन, वायु, रोगवाहक कीटों, चोट अथवा घाव, रोगी के प्रत्यक्ष सम्पर्क अथवा यौन सम्बन्धों के माध्यम से फैलते हैं।

प्रश्न 4.

किन्हीं पाँच संक्रामक रोगों के नाम बताइए। (2016)

उत्तर:

क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, रेबीज आदि संक्रामक रोग हैं।

प्रश्न 5.

जल द्वारा संवाहित होने वाले रोग कौन-कौन-से हैं? (2012)

उत्तर:

जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं-टायफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिश, पीलिया आदि।

प्रश्न 6.

निःसंक्रमण एवं निःसंक्रामक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। (2011,16)

उत्तर:

रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ‘नि:संक्रमण’ कहते हैं। नि:संक्रमण के लिए अपनाए जाने वाले पदार्थों को ‘नि:संक्रामक’ कहा जाता है।

प्रश्न 7.

जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। (2014)

अथवा

उन बीमारियों के नाम लिखिए, जो जीवाणुओं के कारण होती हैं।

उत्तर:

जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग हैं-हैजा, क्षय रोग, अतिसार, प्लेग आदि।

प्रश्न 8.

क्षय रोग का कारण लिखिए। (2006)

उत्तर:

क्षय रोग माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है।

प्रश्न 9.

बी.सी.जी. का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है?

उत्तर:

बी.सी.जी. का टीका क्षय रोग (टी. बी.) की रोकथाम के लिए लगाया जाता है।

प्रश्न 10.

मलेरिया रोग का कारण लिखिए। (2004)

उत्तर:

मलेरिया नामक रोग ‘प्लाज्मोडियम’ नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका संक्रमण मादा ऐनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से होता है।

प्रश्न 11.

मलेरिया रोग में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? (2007)

उत्तर:

मलेरिया रोग में हल्का, सुपाच्य तथा पर्याप्त कैलोरीयुक्त भोजन दिया जाना चाहिए।

प्रश्न 12.

पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग के दो लक्षण लिखिए। (2009)

उत्तर:

पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग (हाइड्रोफोबिया) के लक्षण हैं।

- तीव्र सिरदर्द, तीव्र ज्वर तथा गले एवं छाती की पेशियों के संकुचन से पीड़ा होती है।

- गले की नलियों के अवरुद्ध होने से तरल आहार ग्रहण करने में कठिनाई तथा रोगी को जल से भय लगता है।

प्रश्न 13.

कुत्ते के काटने के दो प्राथमिक उपचार लिखिए। (2003)

उत्तर:

कुत्ते के काटने के दो प्राथमिक उपचार हैं।

- कटे हुए स्थान को कार्बोलिक साबुन एवं स्वच्छ जल से भली प्रकार धोएँ।

- एण्टीसेप्टिक औषधि का लेप लगाएँ।

प्रश्न 14.

अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? (2009)

उत्तर:

अतिसार के रोगी को तरल, हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए।

प्रश्न 15.

जोड़ों में दर्द एवं लसीका वाहिनियों में सूजन किन-किन रोगों के प्रमुख लक्षण है?

उत्तर:

जोड़ों में दर्द एवं लसीका वाहिनियों में सूजन क्रमश: डेंगू एवं हाथीपाँव रोग के लक्षण हैं।

प्रश्न 16.

एल्फा विषाणु जनित रोग का नाम बताते हुए इसके संवाहक का नाम भी बताइट

उत्तर:

चिकनगुनिया रोग का कारक एल्फा विषाणु होता है, जिसका संवहन एडीज एजिप्टी एवं एल्बोपिक्टस मच्छर द्वारा होता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक, 50 शब्द)

प्रश्न 1.

संक्रामक रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय क्या हैं? (2012)

उत्तर:

संक्रामक रोगों के उपचार की तुलना में नियन्त्रण एवं बचाव के उपाय अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि संक्रामक इसकी रोगों का प्रसार एक साथ असंख्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त इसकी रोकथाम के उपायों को व्यापक स्तर पर होना भी अतिआवश्यक है। व्यक्तिगत भागीदारी के साथ-साथ सार्वजनिक प्रयास दोनों ही समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय

संक्रामक रोगों की रोकथाम के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित हैं।

- स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना किसी भी व्यक्ति को संक्रामक रोग होने की स्थिति में उसकी सूचना निकट के स्वास्थ्य अधिकारी अथवा चिकित्सक को अवश्य देनी चाहिए, जिससे समय रहते रोग के प्रसार को रोका जा सके।

- रोगग्रस्त (संक्रमित) व्यक्ति को अलग रखना संक्रामक रोगों को फैलने से | रोकने के लिए विशेषकर वायुवाहित (एयर-बॉर्न) रोगों के मामले में, संक्रमित व्यक्तियों के उपचार की अलग से विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे रोगी का समुचित उपचार भी हो जाए एवं अन्य स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमण से बच जाए।

- रोग-प्रतिरक्षा के उपाय संक्रामक रोगों की रोकथाम का महत्त्वपूर्ण उपाय शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। नियमित रूप से शुद्ध जल एवं पौष्टिक भोजन का सेवन, विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचने तथा रोग प्रतिरक्षा शक्ति के विकास हेतु टीके भी उपलब्ध हैं। सभी स्वस्थ व्यक्तियों को ऐसे टीके लगाना अतिआवश्यक है।

प्रश्न 2.

रोग-प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं? (2011)

अथवा

टिप्पणी लिखिए-रोग-प्रतिरोधक क्षमता (2018, 12)

उत्तर:

रोग-प्रतिरोधक क्षमता

हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से स्वयं अपनी रक्षा कर लेता है। शरीर की विभिन्न रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता, जो उसे प्रतिरक्षी-तन्त्र के कारण मिली है, रोग-प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। रोग-प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की सेती है ।

1. सहज प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है, जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है। वस्तुतः हमारे शरीर में सभी प्रकार के संक्रमणों के विरुद्ध कुछ अवरोध (बैरियर) कार्य करते हैं, इन्हें ‘अविशिष्ट प्रतिरक्षी तन्त्र’ (Non-Specific Defense Mechanism) कहते हैं। ये अवरोध चार प्रकार के होते हैं ।

- शारीरिक अवरोध (फीजिकल बैरियर) शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोध है, जो बाहर से रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है।

- कायिकीय अवरोध (फिजियोलॉजिकल बैरियर) आमाशय में अम्ल, मुँह में लार, आँखों के आँसू ये सभी रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं।

- कोशिकीय अवरोध (सेल्युलर बैरियर) रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएँ, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स रोगाणुओं का भक्षण करती हैं।

- साइटोकाइन अवरोध विषाणु संक्रमित कोशिकाएँ इण्टरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्रावण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है।

2. उपार्जित प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट रक्षा है। हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक (रोगाणु) से सामना होता है, तो शरीर निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया (रेस्पॉन्स) करता है। बाद में उसी रोग से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीय अनुक्रिया होती है।

उपार्जित प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है।

- सक्रिय प्रतिरक्षण (Active Immunity) हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसीकाणु प्रतिरक्षी अनुक्रियाएँ करते हैं। ये हैं-बी लसीकाणु और टी-लसीकाणु। बी-लसीकाणु हमारे शरीर में एण्टीबॉडीज उत्पन्न करते हैं, जबकि टी-लसीकाणु एण्टीबॉडीज उत्पन्न करने में बी-कोशिकाओं की सहायता करती है।

- निष्क्रिय प्रतिरक्षण (Passive Immunity) जब शरीर की रक्षा के लिए बने-बनाए प्रतिरक्षी (एण्टीबॉडीज) सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है।

प्रश्न 3.

चेचक (बड़ी माता) रोग का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

चेचक कारक एवं प्रसार वेरियोला वाइरस नामक विषाणु इस रोग का कारक है। ये विषाणु वायु के माध्यम से व्यक्ति के श्वसन-तन्त्र में प्रवेश करते हैं। परम्परानुसार इसे ‘शीतला रोग’ की संज्ञा भी दी जाती है।

उद्भवन काल सामान्यत: इस रोग के लक्षण संक्रमण से 10 से 12 दिन की अवधि के अन्तराल पर प्रकट होते हैं। लक्षण रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

- तीव्र ज्वर के साथ, सिर व कमर में दर्द होता है।

- जी मिचलाना एवं वमन की शिकायत हो सकती है।

- लक्षण स्पष्ट होने पर आँखें लाल हो जाती हैं तथा मुँह आदि पर लाल दाने निकल आते हैं। चेचक के दाने लाल रंग के होते हैं, बाद में इनमें तरल द्रव भर जाता है।

- रोग के ठीक होने की प्रक्रिया में 9-10 दिन बाद दाने मुरझाने लगते हैं एवं उनके स्थान पर पपड़ी-सी जम जाती है।

बचाव के उपाय इस रोग से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं

- प्रत्येक व्यक्ति को समयानुसार चेचक का टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए।

- रोगी की अलग व्यवस्था करनी चाहिए एवं स्वस्थ व्यक्तियों को उसके सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिए।

- रोगी के बर्तन, बिस्तर तथा कपड़ों आदि को अलग ही रखना चाहिए तथा रोगी के ठीक होने पर उन्हें भली-भाँति नि:संक्रमित किया जाना चाहिए।

- रोगी के मल-मूत्र, थूक तथा उल्टी आदि को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए तथा उनके विसर्जन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रश्न 4.

खसरा नामक रोग का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

खसरा

कारण एवं प्रसार यह एक विषाणु जनित रोग है। बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके विषाणु रोगी के गले के श्लेष्म तथा नाक के स्राव में विद्यमान रहते हैं तथा हवा में मिलकर संक्रमण का कारण बन जाते हैं।

उद्भवन काल विषाणु के शरीर में प्रवेश करने से रोग के लक्षण उत्पन्न होने में सामान्यतः 10-15 दिन लगते हैं। कभी-कभी यह अवधि 20 दिन की भी हो सकती है

लक्षण इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

- व्यक्ति को ठण्ड के साथ बुखार आता है तथा बेचैनी महसूस होती है।

- आँखें लाल हो जाती हैं तथा खाँसी, छींक आदि की तीक्ष्णता बढ़ जाती है।

- धीरे-धीरे पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं तथा बुखार तीव्र हो जाता है।

बचाव के उपाय इस रोग से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं।

- खसरे से पीड़ित बच्चे को एक अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए।

- रोगी की नाक व मुँह से निकले स्राव को पुराने व स्वच्छ कपड़े से पोंछकर उसे जला देना चाहिए।

- इधर-उधर थूकने की जगह केवल थूकदान का प्रयोग करना चाहिए। थूकने | वाले बर्तन में नि:संक्रामक पदार्थ डालना भी ठीक रहता है।

- रोगी शिशु के वस्त्रों एवं खिलौनों को भी नि:संक्रामक पदार्थ से साफ करना आवश्यक है।

- इस रोग से बचाव हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता विशेषत: नाक व गले की सफाई विशेष महत्त्व रखती है।

उपचार इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम शिशुओं में होती है यद्यपि एक बार खसरा होने पर प्रतिरक्षक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तथापि भविष्य में इसके होने की सम्भावना को कम करने के लिए बच्चों को खसरे का टीका लगवाना अनिवार्य होता है। देखभाल में रोगी को अधिक गर्मी तथा अधिक ठण्ड से बचाना आवश्यक होता है, क्योंकि इस रोग के साथ निमोनिया होने का भी भय रहता है।

प्रश्न 5.

रेबीज नामक संक्रामक रोग के लक्षण, उदभवन काल एवं उपचार के उपायों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

टिप्पणी लिखिए- कुत्ते का काटना (2018)

उत्तर:

रेबीज

रेबीज एक विषाणुजनित रोग है। इस रोग के विषाणु रोगी पशु (कुत्ता, गीदड़, बन्दर आदि) की लार में रहते हैं। अतः जब कोई रोगग्रस्त पशु मुख्यतः कुत्ता, गीदड, बन्दर किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसकी लार में विद्यमान विषाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं एवं व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं।

लक्षण रेबीज के विषाणु रोगी व्यक्ति के केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र पर प्रभाव डालते हैं। इस स्थिति में निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं।

- तीव्र सिरदर्द, तीव्र ज्वर तथा गले एवं छाती की पेशियों के संकुचन से पीड़ा होती है।

- गले की नलियों के अवरुद्ध होने से रोगी को तरल आहार ग्रहण करने में – कठिनाई होती है तथा जल से भय लगता है।

उद्भवन काल प्रायः पागल कुत्ते के काटने पर 15 दिन की अवधि में रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, किन्तु कभी-कभी 7-8 महीने अथवा इससे भी अधिक समय तक इसका प्रभाव बना रह सकता है। सामान्यतः रोगग्रस्त या पागल कुत्ता काटने के बाद अधिकतम 15 दिन की अवधि में मर जाता है। अतः यदि कुत्ता मनुष्य को काटने के बाद भी जीवित रहे अथवा पागल न हो तो उसे रोगग्रस्त नहीं माना जाना चाहिए।

उपचार रोगग्रस्त पशु के काटने पर निम्नलिखित उपचार करने चाहिए

- काटे गए स्थान को काबलिक साबुन एवं स्वच्छ जल से भली-भाँति धोना चाहिए।

- घाव पर एण्टीसेप्टिक की औषधि का लेप लगाना चाहिए।

- घाव पर पट्टी नहीं बाँधनी चाहिए, अपितु उसे खुला रखना चाहिए।

- कुत्ते के काटने पर एण्टीरेबीज इंजेक्शन लगवाने भी अनिवार्य हैं।

प्रश्न 6.

प्लेग रोग पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

प्लेग

कारण एवं प्रसार यह रोग पाश्च्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। प्लेग के जीवाणु पिस्सुओं के माध्यम से चूहों को संक्रमित करते हैं, जिससे चूहे मरने लगते हैं। तत्पश्चात् पिस्सुओं द्वारा मनुष्यों को काटने पर, ये जीवाणु व्यक्ति के रक्त परिसंचरण में शामिल हो जाते हैं एवं व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। इसके बाद व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमित होने वाला यह रोग महामारी का रूप धारण कर लेता है।

लक्षण इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

- प्लेग के विषाणु के आक्रमण के प्रारम्भ में ही व्यक्ति अति तीव्र ज्वर (107°F | तक) से ग्रस्त हो जाता है।

- व्यक्ति की आँखें लाल हो जाती हैं एवं अन्दर फँसती हुई प्रतीत होती हैं।

- कभी-कभी रोगी को दस्त तथा कमजोरी भी होने लगती है।.

- रोगी की दशा गम्भीर होने पर उसकी बगल तथा जाँघों में कुछ गिल्टियाँ निकल आती हैं। इस दशा में उसकी मृत्यु भी हो सकती है।

बचाव के उपाय इस रोग से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं।

- इस रोग से बचाव के लिए घर तथा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखना अत्यन्त आवश्यक है।

- विषाणु से संक्रमित क्षेत्र में चूहों को समाप्त करके भी महामारी के प्रकोप | को नियन्त्रित किया जा सकता है।

- प्लेग के प्रकोप के दिनों में नंगे पैर नहीं रहना चाहिए इससे रोगवाहक कीटों के काटने की सम्भावना बढ़ जाती है।

- प्लेग का टीका लगवाना भी अनिवार्य है।

उपचार प्लेग के लक्षण प्रकट होते ही रोगी को तुरन्त अस्पताल में भर्ती कर लेना चाहिए। इस रोग में अच्छी चिकित्सकीय सलाह एवं उपचार का विशेष महत्त्व होता है, अन्यथा रोगी की मृत्यु भी हो सकती है।

प्रश्न 7.

कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? इस रोग के लक्षण, बचाव तथा उपचार के उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कुष्ठ रोग

कारण एवं प्रसार माइकोबैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु इस रोग का कारक है। ये जीवाणु रोगी व्यक्ति के शरीर के घावों में विद्यमान रहते हैं। अतः स्वस्थ व्यक्ति के रोगी के घावों के सम्पर्क में आने पर, ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर सकते हैं।

लक्षण प्रारम्भ में रोगी के शरीर में सफेद रंग के दाग पड़ते हैं, जो क्रमश: घावों में बदल जाते हैं। रोगी में दो प्रकार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं।

1. चकत्ते वाली त्वचा संवेदनाहीन हो जाए अथवा स्पर्श करने पर उसमें | असहनीय पीड़ा का अनुभव हो। इन स्थानों पर बने फफोले बाद में घाव में बदल जाते हैं। इन घावों से रक्त व मवाद निकलता है। हाथ-पैरों की अंगुलियाँ गलने लगती हैं। यह अवस्था संक्रमण-योग्य होती है।

2. त्वचा के सूखने पर, पहले लाल दाने बनते हैं, जो धीरे-धीरे सफेद रंग के हो जाते हैं। शरीर के बालों को स्वतः गिरना अन्य प्रमुख लक्षण है। इसके अतिरिक्त गले में गिल्टियाँ बनना, आवाज भारी एवं भद्दी होना, सिरदर्द आदि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह अवस्था संक्रमण-योग्य नहीं होती।

बचाव के उपाय इस रोग से बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं

- रोगी को स्वस्थ मनुष्य के सम्पर्क में आने से बचना चाहिए।

- व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

- रोगी के वस्त्रों को उबालकर धोना चाहिए इससे संक्रमण की आशंका कम | हो जाती है। रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं; जैसे-बर्तन आदि को नि:संक्रामक से धोना चाहिए।

उपचार कुष्ठ रोग पूर्णतः उपचार योग्य रोग है। सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त अनेक अस्पतालों में इसका नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आवश्यक है कि संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में ही इसका निदान हो जाए, जिससे इस रोग को समय रहते ठीक किया जा सके। रोगी का सामाजिक समायोजन उपचार-प्रक्रिया का ही महत्त्वपूर्ण चरण है। अत: इस ओर ध्यान देना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न 8.

पेचिश एवं अतिसार में क्या अन्तर है? (2007)

उत्तर:

पेचिश एवं अतिसार दोनों ही पाचन तन्त्र से सम्बन्धित संक्रामक रोग हैं। दूषित पेय जल एवं भोजन, संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। घरेलू मक्खियाँ इन | रोगों को फैलाने में रोगवाहक का कार्य करती हैं।

इन समानताओं के बावजूद पेचिश एवं अतिसार में कुछ स्पष्ट अन्तर भी हैं, जो निम्न प्रकार हैं।

|

क्र.सं.

|

पेचिश |

अतिसार |

|

1

|

पेचिश, मनुष्य की बड़ी आँत में पाए जाने वाले एण्टअमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ एवं वैसीलरी जीवाणु से होती है। |

अतिसार जीवाणु जनित रोग है। निरन्तर अपच रहने से भी अतिसार का रोग हो सकता है। |

|

2

|

पेचिश रोग में मल के साथ आँव (श्लेष्म) एवं रक्त आता है। ज्वर, उदरीय पीड़ा एवं ऐंठन, पेचिश के अन्य लक्षण हैं। |

अतिसार के रोगी को भी निरन्तर जलीय दस्त होते रहते हैं, किन्तु पेचिश के इसमें मल के साथ आँव (श्लेष्म) एवं रक्त नहीं आता है। |

|

3

|

पेचिश, बच्चों एवं बड़ों सभी को हो सकता है। |

अतिसार का संक्रमण मुख्य रूप से प्राय: बच्चों को हुआ करता है। |

प्रश्न 9.

अतिसार के कारण, लक्षण एवं उपचार लिखिए। (2007)

अथवा

डायरिया रोग के लक्षण और उपचार लिखिए।(2018)

उत्तर:

अतिसार के कारण

बार-बार दस्त आना अतिसार (Diarrhoea) कहलाता है। कुछ जीवाणु जैसे इश्चेरीचिया कोलाई, शिगेला आदि इसके प्रमुख कारक हैं। यह रोग दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। यह रोग मुख्यत: बच्चों को होता है यद्यपि बड़े भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। इसके संक्रमण के प्रसार में मक्खियाँ रोगवाहक का कार्य करती हैं।

अतिसार के लक्षण

इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

- अत्यधिक दस्त के कारण निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है।

- सामान्यतः निर्जलीकरण की अवस्था में रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है, आँखें अन्दर धंस जाती हैं, जीभ तथा गालों का अन्त: भाग सूख जाता है।

- शारीरिक भार में अचानक कमी, मन्द नाड़ी, गहरी साँसें इसके प्रमुख लक्षण हैं।

अतिसार के नियन्त्रण एवं उपचार के उपाय

अतिसार को नियन्त्रित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं।

- रोग के पूर्णरूपेण ठीक होने तक बिस्तर पर पूरा आराम आवश्यक है।

- निर्जलीकरण से रक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। एक अच्छा जीवनरक्षक घोल, एक चम्मच चीनी तथा एक चुटकी नमक को 200 मिली जल में घोलकर बनाया जा सकता है। इसे मुख द्वारा दिया जाने वाला पुनर्जलीकरण विलयन (ORS) कहते हैं।

- थोड़ा आराम मिलने पर रोगी को हल्के, तरल एवं सुपाच्य भोज्य पदार्थ दिए जा सकते हैं।

- पानी को उबालकर ठण्डा करके रोगी को देना चाहिए।

- चिकित्सक की सलाहानुसार प्रतिसूक्ष्मजैविक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए।

प्रश्न 10.

डेंगू के लक्षण व उपचार पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

- ठण्ड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना।

- सिर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना।

- आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, जो आँखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता है।

- बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना और जी मिचलाना और मुँह का स्वाद खराब होना।

- गले में हल्का -सा दर्द होना।

- शरीर विशेषकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल-गुलाबी रंग के रैशेज होना।

उपचार इस रोग से बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं

- यदि रोगी को साधारण डेंगू बुखार है, तो उसका इलाज व देखभाल घर पर की जा सकती है।

- डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासिटामोल (क्रोसिन आदि) ले सकते हैं।

- इनसे प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं।

- यदि बुखार 102 डिग्री फॉरनेहाइट से ज्यादा है, तो रोगी के शरीर पर ठण्डे पानी की पट्टियाँ रखें।

- सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें। बुखार की हालत में शरीर कोऔर ज्यादा खाने की जरूरत होती है।

- मरीज को आराम करने दें।

किसी भी तरह के डेंगू में रोगी के शरीर में पानी की कम नहीं आने देनी चाहिए। उसे अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ (नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी आदि) पिलाएँ, ताकि ब्लड गाढ़ा न हो और जमे नहीं। साथ ही मरीज को पूरा आराम करना चाहिए।

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (5 अंक, 100 शब्द)

प्रश्न 1.

संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इनके फैलने के कारण बताइट। (2009)

अथवा

संक्रामक रोग किसे कहते हैं? यह किस प्रकार फैलता है? बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? (2018)

उत्तर:

जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तन्त्रों के प्रकार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिह्न एवं लक्षण प्रकट होते हैं, तो इस स्थिति को रोगग्रस्तता कहते हैं। रोगों के मुख्यत: दो प्रकार हैं।

1. संक्रामक रोग यह रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों (रोगाणुओं) के द्वारा होता है; जैसे-जीवाणु, विषाणु कवक एवं प्रोटोजोआ।

इन रोग कारकों का संचरण विभिन्न माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है, इसलिए इन्हें संचरणीय रोग कहा जाता है; जैसे-हैजा, मलेरिया, टायफाइड, क्षय रोग, पोलियो, डिफ्थीरिया आदि।

2. असंक्रामक रोग यह रोग, रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानान्तरिक नहीं होते हैं; जैसे–मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग आदि।

संक्रामक रोगों का फैलना

अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु (बैक्टीरिया), विषाणु (वायरस), कवक (फंजाई), प्रोटोजोअन, कृमि (हेल्यिथ) आदि शामिल हैं, जो मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोगकारक जीवों को रोगजनक (पैथोजन) कहते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं।

इनका संक्रमण मुख्यत: निम्नलिखित छः प्रकार से होता है।

- जल एवं भोजन के माध्यम से

- वायु के माध्यम से

- रोगवाहक कीटों के माध्यम से

- चोट अथवा घाव के माध्यम से

- प्रत्यक्ष सम्पर्क के माध्यम से

- यौन सम्बन्धों के माध्यम से

1. जल एवं भोजन के माध्यम से रोगाणुओं से दूषित जल एवं भोजन को ग्रहण करने से ये रोगाणु व्यक्ति के शरीर में पहुँच जाते हैं; जैसे-हैजा, टायफाइड, पीलिया, अतिसार तथा पेचिश आदि रोगों का संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित जल एवं आहार के माध्यम से होता है। इन रोगों के व्यापक संक्रमण में संक्रामक रोगों का फैलना मक्खियों की सहायक भूमिका होती है। मक्खियों के मल आदि रोगाणुयुक्त स्थानों पर बैठने से रोगाणु उनके साथ चिपक कर हमारे खाद्य पदार्थों तक पहुँच जाते हैं, जिसे खाने से रोग को संक्रमण हो जाता है।

2. वायु के माध्यम से दूषित अथवा संक्रमित वायु में श्वास लेने से विभिन्न रोगाणु वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रोगग्रस्त बना देते हैं। रोगग्रस्त व्यक्तियों के खाँसने, छींकने अथवा श्वसन क्रिया द्वारा साँस छोड़ने की क्रियाओं द्वारा वायु में रोगाणुओं की सान्द्रता बढ़ती जाती है।

इसी प्रकार रोगी व्यक्तियों के थूक व मल-मूत्र के उचित निस्तारण के अभाव में उनके रोगाणु वायु को दूषित करते हैं। यही दूषित वायु चेचक, छोटी माता, खसरा, तपेदिक (क्षय रोग), डिफ्थीरिया, काली खाँसी जैसे संक्रामक रोगों के प्रसार काकारण बनती है।

3. रोगवाहक कीटों के माध्यम से कुछ रोग विभिन्न कीटों के माध्यम से भी फैलते हैं, जैसे प्लेग का संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, फाइलेरिया एवं पागल कुत्ते तथा कुछ अन्य पशुओं द्वारा काटने के परिणास्वरूप होने वाला हाइड्रोफोबिया नामक रोग इसी श्रेणी में आता है। रोगाणुयुक्त कीटों अथवा अन्य जीवों के काटने पर, रोगाणु रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है।

4. चोट अथवा घावे के माध्यम से शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है, तब धूल, मिट्टी आदि में उपस्थित रोगाणु, घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। टिटनेस इस प्रकार होने वाला प्रमुख रोग है।

5. प्रत्यक्ष सम्पर्क के माध्यम से कुछ रोग संक्रमित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने से भी होते हैं। छूने अथवा स्पर्श के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं-दाद, खाज, खुजली तथा कुष्ठ रोग आदि।

6. यौन सम्बन्धों के माध्यम से लैंगिक क्रिया या यौन सम्बन्धों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई प्रकार के रोग फैलते हैं। सूजाक (Gonorrhoea), सिफिलिस, एड्स (AIDS), इसी प्रकार के यौन संचारित रोगों के उदाहरण हैं।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय

संक्रामक रोगों की रोकथाम के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित हैं।

- स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना।

- रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग करना।

- रोग-प्रतिरक्षा के उपाय करना; जैसे-टीकाकरण।

- रोगवाहकों पर नियन्त्रण करना।

- रोगाणुनाशन के उपाय करना

प्रश्न 2.

नि:संक्रमण का क्या आशय है? निःसंक्रमण की भौतिक विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए।(2010)

अथवा

नि:संक्रमण से आप क्या समझते हैं? नि:संक्रमण की प्राकृतिक विधि लिखिए।(2014)

अथवा

निःसंक्रमण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। (2007)

अथवा

टिप्पणी लिखिए–भौतिक निःसंक्रमण। (2013)

उत्तर:

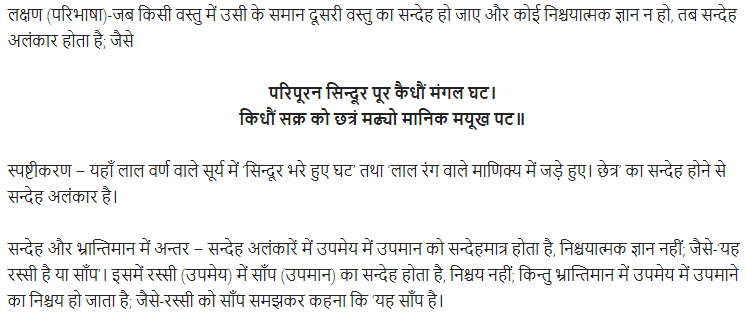

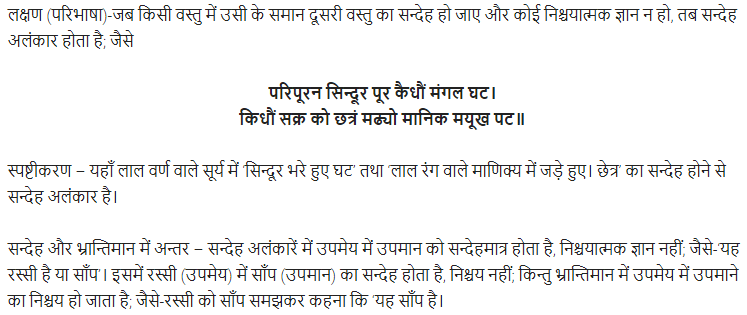

निःसंक्रमण का अर्थ

संक्रामक रोगों का कारण विभिन्न प्रकार के रोगाणु होते हैं। इन रोगाणुओं द्वारा रोग के प्रसार की प्रक्रिया ‘संक्रामकता’ कहलाती है। रोगों के उद्भवन एवं प्रसार को रोकने का सर्वोत्तम उपाय-सम्बन्धी रोगाणुओं को नष्ट करना तथा इन्हें बढ़ने से रोकना है। रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही नि:संक्रमण (Disinfection) कहा जाता है। नि:संक्रमण की इस प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ नि:संक्रामक पदार्थ’ कहलाते हैं।

निःसंक्रमण की विधियाँ

नि:संक्रमण के लिए सामान्यतः तीन विधियों-भौतिक, प्राकृतिक एवं रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों का सामान्य विवरण निम्नलिखित है।

भौतिक नि:संक्रमण

- जलाना

- वाष्प या भाप द्वारा

- सूखी गर्म हवा द्वारा

- उबालना

1. भौतिक निःसंक्रमण

इसके अन्तर्गत भौतिक उपायों द्वारा वस्तुओं को रोगाणुमुक्त किया जाता है। नि:संक्रमण हेतु निम्नलिखित चार भौतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है।

(i) जलाना व्यर्थ एवं अनुपयोगी संक्रमित वस्तुओं को आग में जलाना श्रेयस्कर होता है। इस क्रिया से कीटाणुओं का पूर्ण नाश सम्भव होता है। यद्यपि इसके अन्तर्गत सभी संक्रमित वस्तुओं को जलाना सम्भव नहीं होता है कारण कि कुछ वस्तुओं को जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

(ii) वाष्प या भाप द्वारा वाष्प द्वारा। नि:संक्रमण भी एक उत्तम विधि है। इससे वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं को नि:संक्रमित किया जा सकता है। इससे कुछ ही समय में कीटाणु मर जाते हैं। यह विधि अस्पतालों में प्रयोग में लाई जाती है।

(iii) सूखी गर्म हवा द्वारा यह विधि अत्यधिक प्रभावी नहीं है। अतः यह कम प्रयोग में लाई जाती है यद्यपि चमड़े, शीशे, प्लास्टिक के बर्तन तथा रबड़ की वस्तुओं आदि के नि:संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वस्तुएँ अन्य प्रकार से नि:संक्रमित नहीं की जा सकती।

(iv) उबालना जिन संक्रमित वस्तुओं को नष्ट करना सम्भव नहीं है, उन्हें खौलते हुए पानी में (100° C पर) 20 से 30 मिनट तक उबालकर कीटाणुमुक्त किया जा सकता है। यदि उबलते जल में 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए, तो इसकी कीटाणुनाशक क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। उबलते हुए जल में धातु के बर्तन भी नि:संक्रमित किए जा सकते हैं।

2. प्राकृतिक निःसंक्रमण

प्राकृतिक रूप से हमारे चारों ओर अनेक नि:संक्रामक कारक मौजूद रहते हैं। उदाहरणत: सूर्य से उत्सर्जित होने वाली पराबैंगनी किरणें बहुत ही सक्रिय कीटाणुनाशक हैं। जल शुद्धि में इनका उपयोग सर्वविदित है। सूर्य के प्रकाश की किरणों की गर्मी से भी अनेक रोगाणु मर जाते हैं। अत: वस्तुओं को समय समय पर धूप दिखाना आवश्यक है। इसी प्रकार शुद्ध वायु का अन्तर्ग्रहण भी शरीर के लिए लाभदायक है, क्योंकि ऑक्सीजन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है।

प्रश्न 3.

रासायनिक निःसंक्रमण किसे कहते हैं? रासायनिक । विसंक्रामक के नाम लिखिए।(2014)

उत्तर:

रासायनिक निःसंक्रमण

जब नि:संक्रमण की प्रक्रिया रासायनिक पदार्थों के माध्यम से सम्पन्न होती है, तो इसे रासायनिक नि:संक्रमण की संज्ञा दी जाती है। रासायनिक नि:संक्रामकों को अवस्था के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-तरल, गैसीय एवं ठोस नि:संक्रामक। इन तीनों प्रकार के नि:संक्रामकों के उदाहरण निम्नवत् हैं।

रासायनिक नि:संक्रमण

- तरल रासायनिक नि:संक्राम

- गैसीय रासायनिक नि:संक्रामक

- ठोस रासायनिक निःसंक्रामक

1. तरल रासायनिक निःसंक्रामक तरल रासायनिक नि:संक्रामकों का प्रयोग सामान्यत: पानी में घोल बनाकर किया जाता है। इस वर्ग के मुख्य नि:संक्रामक निम्न हैं।

- फिनॉयल यह कार्बोलिक अम्ल से बनाया जाता है यद्यपि . उससे अधिक प्रभावी होता है। फिनॉयल मिश्रित जल के दूधिया घोल का प्रयोग, घर को कीटाणुमुक्त करने में किया जाता है। स्नानघर व शौचालय की सफाई में भी उपयोगी है।

- कार्बोलिक एसिड यह कोलतार से निकलता है। सान्द्र कार्बोलिक एसिड त्वचा को जलाने वाला होता है। इसके घोल का प्रयोग वस्त्र आदि को नि:संक्रमित करने में किया जाता है।

- फार्मेलिन यह एक तीव्र गन्ध वाला नि:संक्रामक है। यह आँखों में लगता है। इसका घोल शौचालय के कीटाणुओं को मारने में सहायक होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त लाइजॉल एवं आइजॉल अन्य तरल नि:संक्रामक पदार्थ हैं। इनका इस्तेमाल कपड़ों आदि को रोगाणुमुक्त करने में किया जाता है।

2. गैसीय रासायनिक निःसंक्रामक सल्फर डाइऑक्साइड एवं क्लोरीन गैस प्रमुख रासायनिक नि:संक्रामक है। गन्धक को जलाने से बनने वाली सल्फर डाई-ऑक्साइड गैस से, कमरे की वायु को रोगाणुमुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार क्लोरीन जल तथा वायु को नि:संक्रमित करने में सक्षम है। नगरों में जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल शुद्धि में इसका प्रयोग सामान्य है।

3. ठोस रासायनिक निःसंक्रामक ठोस रासायनिक नि:संक्रमिकों में प्रमुख है।

- चूना यह जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एक सस्ता रसायन है। दीवारों पर चूने की सफेदी का प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक है। फर्श, नाली तथा शौच आदि के स्थान पर चूने का छिड़काव उपयोगी होता है। घर के दरवाजे के सामने थोड़ी दूरी तक चूना बिछा देने से प्लेग के वाहक पिस्सू मकान में प्रवेश नहीं कर पाते।

- ब्लीचिंग पाउडर यह पाउडरे, जल को रोगाणुमुक्त करने में सहायक होता है। इस पाउडर से क्लोरीन गैस निकलती है।

- पोटैशियम परमैंगनेट यह नि:संक्रामक लाल दवा के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं एवं तालाबों के जल को कीटाणुरहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फलों, सब्जियों एवं बर्तनों आदि को रोगाणुमुक्त करने में इसका घोल सहायक है।

- कॉपर सल्फेट यह एक तीव्र कीटाणुनाशक पदार्थ है। इसे तूतिया या नीला थोथा भी कहा जाता है।

प्रश्न 4.

क्षय रोग के लक्षण व उपचार पर टिप्पणी लिखिए। (2018)

अथवा

क्षय रोग के फैलने के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय तथा उपचार का वर्णन कीजिए। (2012, 14)

अथवा

वायु द्वारा कौन कौन-से रोग फैलते हैं? किसी एक रोग के लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। (2007, 11, 13)

उत्तर:

कुछ संक्रामक रोगों के रोगाणु वायु में व्याप्त रहते हैं तथा स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में श्वसन क्रिया द्वारा प्रवेश करते हैं। वायु के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं-क्षय रोग या तपेदिक, चेचक, खसरा, काली खाँसी, डिफ्थीरिया तथा इन्फ्लू एंजा आदि।

क्षय रोग (तपेदिक)

यह एक संक्रामक रोग है, जो माइक्रोबैसीलस ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को ‘यक्ष्मा’ या ‘काक रोग’ भी कहते हैं। यह रोग शरीर के विभिन्न अंगों; जैसे-लसीका ग्रन्थियों, आँत, अस्थियों में प्रकट हो सकता है। यद्यपि इसके सर्वाधिक रोगी फेफड़ों के क्षय से पीड़ित होते हैं।

कारण

इस रोग के फैलने के सम्भावित कारण निम्नलिखित हैं।

- यदि रहने के स्थान पर शुद्ध वायु का अभाव हो एवं समुचित संवातन व्यवस्था न हो।

- पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध न हो।

- शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के कारण प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण होजाना।

- स्वस्थ व्यक्ति को रोगी के संसर्ग में होना। उल्लेखनीय है कि इस रोग केजीवाणु मुँह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं।

- रोगी द्वारा प्रयुक्त संक्रमित वस्तु का स्वस्थ मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाना।

- क्षमता से अधिक कार्य किया जाना।

लक्षण

क्षय रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

- रोग के शुरुआत में ही थकान एवं कमजोरी का अनुभव होने लगता है। साँस जल्दी-जल्दी फूलने लगती है।

- हर समय हल्का-हल्का ज्वर रहने लगता है। रात को पसीना आता है।

- रोगी को बार-बार जुकाम व खाँसी होती रहती है। खाँसी में कफ (बलगम) | निकलता है। धीरे-धीरे बलगम के साथ रक्त भी आने लगता है।

- भूख लगनी बन्द हो जाती है। कमजोरी के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता घट जाती है।

- शरीर में खून की कमी से त्वचा पीली पड़ जाती है।

- फेफड़ों के प्रभावित होने की स्थिति में, छाती में दर्द रहने लगता है।

बचाव के उपाय

क्षय रोग से बचाव के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं।

- बच्चों को बी.सी.जी. (बैसिलस कैलमिटि ग्यूरीन) का टीका अवश्य लगाना चाहिए।

- व्यक्ति को नियमित रूप से व्यायाम करा चाहिए।

- प्रातः काल टहलना लाभप्रद है, इससे शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है।

- व्यक्ति को नियमित रूप से शुद्ध जल एवं पौष्टिक आहार लेना चाहिए।

- इधर-उधर थूकने की जगह केवल थूकदान का प्रयोग करना चाहिए।

- घर, आस-पड़ोस एवं मौहल्ले में सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति जागरुकता रहनी चाहिए।

- टी. बी. के रोगी के सम्पर्क में आने से बचना चाहिए। रोगी के थूक, वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि से अलग रहना चाहिए।

- रोगी को टी. बी. के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए।

उपचार

क्षय रोग के उपचार के प्रमुख बिन्दु हैं

- रोगी को शुद्ध वायु, जल एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता अत्यन्त आवश्यक है।

- चिकित्सक की सलाह से रोगी को ‘डॉट’ (DOTS) प्रणाली के अधीन स्वीकृत दवाओं का सेवन करना चाहिए। इस रोग के उपचार हेतु दवाओं का नियमित सेवन अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा रोग का जीवाणु दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है। ऐसी स्थिति में टी. बी. को इलाज मुश्किल हो जाता है।

- गरम जलवायु क्षय रोग के रोगी के लिए ठीक नहीं होती। अतः रोगी को सम जलवायु में रखना चाहिए।

प्रश्न 5.

टायफाइड रोग के कारण, लक्षण एवं रोकथाम के विषय में लिखिए। (2005, 09, 11)

अथवा

जल द्वारा फैलने वाले कौन कौन-से रोग हैं? उनमें से किसी एक रोग के कारण, लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए। (2014)

उत्तर:

टायफाइड (मोतीझरा)

जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं-टायफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिश, पीलिया आदि। टायफाइड रोगी को एक निश्चित अवधि तक बुखार अवश्य रहता है, इसलिए इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है।

कारण

यह रोग, मनुष्य की आन्त्र (छोटी आँत) में मिलने वाले साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु जल तथा भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। घरेलू मक्खी के मल पर बैठने से रोगाणु उनके साथ चिपक कर हमारे खाद्य पदार्थों तक पहुँच जाते हैं, जिसे खाने से रोग का संक्रमण हो जाता है। टायफाइड रोग की उद्भवन अवधि 4 से 10 दिन तक होती है।

लक्षण

व्यक्ति के शरीर में जीवाणु के सक्रिय होते ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

- सिरदर्द तथा बुखार, जो दोपहर बाद अपने चरम पर होता है। संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ताप (ज्वर) में वृद्धि होती जाती है।

- दूसरे सप्ताह में तेज ज्वर होता है, जो धीरे-धीरे तीसरे तथा चौथे सप्ताह में कम होता है।

- कुछ टायफाइड रोगियों के शरीर पर छोटे-छोटे सफेद रंग के मोती जैसे दाने भी निकल जाते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं।

- इस रोग से आँतें भी प्रभावित होती हैं। आँतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं।

बचाव के उपाय

इस रोग के रोकथाम के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं

- TAB-टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव तीन वर्षों तक रहता है। अतः समय-समय पर टीका लगवाते रहना चाहिए।

- व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी खाने से पूर्व हाथों को अवश्य धोना चाहिए।

- टायफाइड के रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, जिससे संक्रमण का प्रसार न हो। रोगी के बर्तन, बिस्तर तथा कपड़ों आदि को अलग ही रखना चाहिए तथा रोगी के ठीक होने पर उन्हें भली-भाँति नि:संक्रमित किया जाना चाहिए।

- रोगी के मल-मूत्र को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। मल विसर्जन व्यवस्था समुचित होनी चाहिए।

- दूध को उबालकर पीना चाहिए तथा पेय जल की शुद्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।

उपचार

मियादी बुखार का व्यवस्थित उपचार सम्भव है, इसके लिए समुचित चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। उपचार के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

- रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए।

- रोगी को उबला हुआ पानी एवं हल्का-सुपाच्य आहार प्राप्त हो।

- रोगी को फलों का रस दिया जाना चाहिए।

- चिकित्सक द्वारा दी गई औषधियों को नियमित रूप से लिया जाना चाहिए।

प्रश्न 6.

हैजा रोग के उद्गम, फैलने की विधि, लक्षण एवं उपचार लिखिए। (2006)

अथवा

हैजा रोग के कारण, लक्षण व बचने के उपाय लिखिए। (2008, 13, 18)

उत्तर:

हैजा

यह एक अति तीव्र संक्रामक रोग है, जो प्रायः भीड़-भाड़ वाले स्थानों; जैसे-मेलों, तीर्थस्थानों आदि में अथवा बाढ़ जैसी आपदा के उपरान्त फैलता है। कभी कभी तो यह महामारी का रूप लेकर बहुत बड़े जन-समुदाय में फैल जाता है।

कारण एवं प्रसार

विब्रिओकॉलेरी नामक जीवाणु इस रोग का कारक है। ये जीवाणु पानी में अधिक पनपते हैं तथा अधिक गर्मी व अधिक ठण्ड में जीवित नहीं रह पाते। इन जीवाणुओं को संवहन मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा होता है। मक्खी के मल, वमन आदि पर बैठने से रोगाणु उनके साथ चिपककर हमारे भोज्य पदार्थों तक पहुँच जाते हैं। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से रोग का संक्रमण होता है। स्पष्टतः स्वच्छता में कमी से यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। इस रोग का उद्भवन काल बहुत कम होता है। संक्रमण के पश्चात् कुछ ही घण्टों में यह विकराल रूप धारण कर लेता है।

लक्षण

रोग के प्रमुखलक्षण निम्नलिखित हैं

- जलीय दस्त जो सामान्तया वेदनामुक्त होता है।

- हैजे के रोगी को वमन (उल्टी) होती रहती है।

- कुछ ही घण्टों में भारी मात्रा में तरल की हानि जिससे निर्जलीकरण, पेशीय | ऐंठन तथा भार में कमी हो जाती है।

- चेहरे की चमक खत्म हो जाती है तथा आँखें अन्दर धंस जाती हैं।

- शरीर में जल की कमी से नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। समय पर उपचार | न मिलने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है।

बचाव के उपाय

हैजे से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं।

- हैजे के टीके द्वारा प्रतिरक्षीकरण आवश्यक है, इसकी एक खुराक का प्रभाव लगभग छ: माह तक रहता है।

- हैजा प्रभावित क्षेत्रों में उबले हुए जल का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भोजन ठीक से पका हुआ एवं शुद्ध होना चाहिए। हैजे के प्रसार की स्थिति में, बाजार में उपलब्ध कटे हुए फल अथवा बिना ढकी मिठाइयों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।

- हैजा प्रभावित क्षेत्रों में तालाब, नदी तथा कुएँ के पानी को नि:संक्रमित किया जाना चाहिए।

- व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, | जो हैजा से बचाव के लिए आवश्यक है। रोगी के मल-मूत्र, वमन तथा थूक आदि के निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छता मक्खियों से बचाव का कारगर उपाय है।

- हैजे का प्रकोप बढ़ने पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना चाहिए।

- जीवनरक्षक घोल (नमक, चीनी, ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटैशियम क्लोराइड का जलीय विलयन) का अविलम्ब प्रयोग करना चाहिए। इस विलयन को पीते रहने से निर्जलीकरण रुक जाता है।

उपचार

अनुभवी चिकित्सक की सलाह के साथ निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं।

- प्रारम्भिक अवस्था में रोगी को प्याज का अर्क (रस) तथा अमृतधारा जैसी दवा दी जा सकती है।

- रोगी को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए।

- निर्जलीकरण से बचने के उपाय करने चाहिए।

- रोगी को ठोस भोज्य पदार्थ नहीं देना चाहिए। थोड़ा आराम होने पर सन्तरे | का रस, जौ- का पानी तथा थोड़ा पानी मिलाकर गाय का दूध दिया जा सकता है।

प्रश्न 7.

मलेरिया रोग फैलने के कारण, लक्षण, बचने के उपाय एवं उपचार लिखिए।(2010)

अथवा

मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? कोई चार लक्षण लिखिए। (2018)

अथवा

मलेरिया रोग के कारण, लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। (2016)

अथवा

टिप्पणी लिखिए-मलेरिया रोग के कारण व लक्षण। (2018)

उत्तर:

मलेरियो मलेरिया मच्छर द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है। गर्म देशों (Tropical Countries) तथा नमी वाले क्षेत्रों में इसका प्रकोप अधिक होता है। कारण

मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियाँ (वाइवैक्स, मेलिरिआई और फैल्सीपेरम) विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला रोग सबसे गम्भीर है और यह घातक भी हो सकता है।

यह रोगवाहक मादा ऐनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जो मनुष्य का खून चूसती है। जब मादा ऐनाफ्लीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आगे का परिवर्धन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज (स्पोरोजाइट्स) बन जाते हैं। जीवाणुज, परजीवी का संक्रामक रूप है।

जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो जीवाणुज मच्छर की लार ग्रन्थियों से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रारम्भ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं। विभिन्न जाति के परजीवी, मनुष्य के यकृत तथा रक्त में भिन्न-भिन्न जीवन चक्र चलाते हैं। ये चक्र 24, 48 तथा 72 घण्टों में समाप्त होते हैं। इन्हीं के अनुसार रोग भी कई रूपों में होता है।

लक्षण

जब परजीवी लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, तो लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन एवं प्रत्येक तीन से चार दिन के अन्तराल पर आने वाले तीव्र ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। सिरदर्द, मिचली, पेशीय वेदना तथा तीव्र ज्वर मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं। मलेरिया के प्रत्येक आक्रमण के तीन चरण होते हैं।

1. शीत चरण सर्दी तथा कपकपी महसूस होती है।

2. उष्ण चरण तीव्र ज्वर, हृदय की धड़कन तथा श्वास की गति में वृद्धि होती है।

3. स्वेदन चरण पसीना आता है तथा ताप ज्वर सामान्य स्तर तक कम हो जाता है। मलेरिया के प्रकोप से मुक्त होने के बाद व्यक्ति कमजोर हो जाता है रुधिर की कमी हो जाती है। यकृत तथा प्लीहा का बढ़ जाना मलेरिया के अन्य प्रभाव हैं।

बचाव अथवा रोकथाम के उपाय

मलेरिया मच्छर के काटने से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है, इसलिए मच्छर के काटने से बचाव ही मलेरिया की रोकथाम का एकमात्र उपाय है। इसके लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं।

- खिड़की व दरवाजों पर महीन जाली लगवाएँ, जिससे घरों में मच्छरों का प्रवेश रोका जा सके।

- मच्छर भगाने या मारने वाले रसायन का प्रयोग किया जा सकता है।

- मच्छरदानी में सोएँ।

- ठहरे हुए पानी पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मच्छरों के लार्वा मर जाएँ अथवा लार्वाभक्षक मछली (उदाहरणतः गेम्बुसिया, ट्राउट, मिनोस) और बत्तख इत्यादि के प्रयोग से भी लार्वा नियन्त्रण किया जा सकता है।

- कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से मच्छरों को मारना।

- मच्छरों के प्रजनन स्थानों को नष्ट करना।

उपचार

मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए कुनैन (सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त) नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक की सलाह से कुछ अन्य औषधियाँ भी ली जा सकती हैं; जैसे-पैल्युड्रिना।

मलेरिया के रोगी को पूर्ण विश्राम एवं हल्का व सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए।

We hope the UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 6 संक्रामक रोग: प्रसार तथा नियन्त्रण help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 6 संक्रामक रोग: प्रसार तथा नियन्त्रण, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.