Class 9 English Prose Chapter 1 Questions and Answers UP Board Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted].

कक्षा 9 अंग्रेजी पाठ 1 प्रश्न उत्तर

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 English. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 English Prose Chapter 1 Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted].

(A) PASSAGS FOR COMPREHENSION

The same goes for rounding to the nearest hundredth. Take the number 14.225 for example.

Read the following passages and answer the questions given below :

निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(a) The old lady stood there thoughtfully. Suddenly she heard a sound behind her. She turned round quickly. There was Tom near the cupboard door. There was jam all round his mouth.

“What have you been doing?” Aunt Polly asked angrily. When Tom did not answer, she went on, “You’ve been stealing the jam again. Don’t tell me (UPBoardSolutions.com) that you haven’t. Haven’t I told you a hundred times to keep away from that cupboard? Where’s my stick”. Aunt Polly took her stick and raised it high. She was about to strike Tom hard.

![]()

Question.

1. Write name of the lesson from which the above passage has been taken.

(उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपरोक्त गद्यांश लिया गया है।)

2. Why did she turn round quickly?

(वह शीघ्रता से पीछे क्यों मुड़े गयी?)

3. Where did she find him?

(उसने उसको कहाँ पाया?)

4. Why can’t she handle Tom easily?

(वह टॉम को सरलता से क्यों नहीं सुधार सकती?)

5. Which word in the passage means the same as at once?

(गद्यांश का कौन सा शब्द ‘एट वन्स’ को समानार्थी है?)

Answer:

1. The name of the lesson is ‘Toin Sawyer’.

(पाठ का नाम “टॉमें सायर” है।)

2. She turned quickly because she had heard a sound behind her.

(वह जल्दी से मुड़ी क्योंकि उसने पीछे से आवाज सुनी थी।)

3. She found Tom near the cupboard door.

(उसने टॉम को अलमारी के द्वार पर पाया।)

4. She can’t handle Tom easily because Tom is very clever.

(वह टॉम को सरलता से नहीं सुधार सकती क्योंकि टॉम बहुत चालाक है।)

5. at once (तुरन्त)-suddenly अचानक

(b) Aunt Polly looked behind her. This was Tom’s chance. He rushed out of the house. He climbed over the fence. Soon he was far away.

Aunt Potly as angry but she had to laugh. “He’s a bad boy”slue said to herself “But I love hint. He’s my poor dead sister’s boy and I must look after him. I don’t like to hit him but I have to. If I don’t punish him, he’ll grow up lazy and wicked. Yes, I must be strict.” Aunt Polly sighed. “I’ll have to punish him for stealing the jam. But how? I know, tomorrow is Saturday and there’s no school on Saturday’s. The boys have a holiday. But I’ll make Tom work. That will punish him.”

Question.

1. Write name of the lesson from which the above passage has been taken. Who is the author?

(उसे पाठ की नाम लिखिए जहाँ से उपरोक्त गद्यांश लिया गया है। इसको लेखक कौन है?)

2. Why did Tom’s aunt love him?

(टॉम की ऑण्टी उसे क्यों प्यार करती थी?)

3. Why did she have to punish Tom?

(उसे टॉम को क्यों दण्डित करना पड़ा?)

4. How did she decide to punish him?

(उसने उसे (टॉम को) कैसे दण्डित करने का निश्चय किया?)

5. Which words in the passage mean the same as took a deep breath, force?

(गद्यांश में ऐसे कौन से शब्द हैं जो ‘टुक ए डीप ब्रीथ’ तथा ‘फोर्स’ के समानार्थी हैं?)

Answer:

1. The name of the lesson is ‘Tom Sawyer’ and the author is Mark Twain.

(पाठ का नाम टॉम सायर है तथा लेखक मार्क ट्वेन हैं।)

2. Tom was her dead sister’s son. So, she loved him.

(टॉम उसकी मृत बहन का बेटा था, इसलिए वह उसे प्यार करती थी।)

3. She had to punish Tom so that he should not grow up lazy and wicked.

(उसे टॉम को इसलिए दण्डित करना पड़ा जिससे वह आलसी और मक्कार न हो।)

4. She decided to punish him by making him work on a holiday.

(उसने टॉम से छुट्टी के दिन काम करवा कर दण्डित करने का निश्चय किया।)

5. took a deep breath = sighed

(गहरी सांस ली)

force = make (बाध्य करना).

![]()

(c) Tom came sadly out of the house. In one hand he held a long brush. In the other he carried a bucket which was full of whitewash. His aunt was making him whitewash the fence. Tom looked sadly at the fence. “How high it is! How long it is!” he thought. Indeed the height of the fence was nine (UPBoardSolutions.com) feet and its length was thirty yards. Tom put his brush into the whitewash. He drew it slowly across the fence. It made a very small white mark. Tom tried again. Another very small white mark. Tom sat down and sighed heavily.

Question.

1. Who is the author of the above passage?

(उपरोक्त गद्यांश के लेखक कौन है?)

2. Who made ‘Tom whitewash the fence and why?

(टॉम से चहारदीवारी पर सफेदी किसने करवायी और क्यों ?)

3. What was the height and length of the fence?

(चहारदीवारी की ऊँचाई और लम्बाई क्या थी?)

4. Why did Tom move the brush slowly?

(टॉम ब्रुश को धीरे-धीरे क्यों चलाता था?)

5. How many white marks did he make on the wall?

(उसने दीवार पर कितने सफेद निशान बनाये?)

6. Use the word ‘Indeed in a sentence of your own.

(‘इनडीड’ शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करो।)

Answer:

1. The author of the above passage is ‘Mark Twain’.

(उपरोक्त गद्यांश के लेखक मार्क ट्वेन हैं।)

2. Aunt Polly made Tom whitewash the fence for stealing jam.

(ऑण्टी पॉली ने मुरब्बा चुराने के कारण टॉम से चहारदीवारी पर सफेदी करवायी।)

3. The fence was nine feet high and thirty yards long.

(चहारदीवारी की ऊँचाई 9 फुट और लम्बाई 30 गज थी।)

4. Tom move the brush slowly because he was unwilling to do the work.

(टॉम ब्रुश को धीरे-धीरे चलाता था क्योंकि उस कार्य को करने में उसकी रुचि नहीं थी।)

5. He made only two white marks on the wall.

(उसने दीवार पर केवल दो सफेद निशान बनाये।)

6. A friend in need is friend indeed.

(वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है।)

(d) Slowly and unwillingly, Tom handed the brush to Ben. Ben worked hard. He soon grew hot but he went on working. Tom sat there, watching and eating Ben’s apple.

When Ben had done enough, other boys came along. At first they laughed at Tom, as Ben had done. But soon they were whitewashing the fence. Of course they had to pay Tom before he let them help him. They gave him their best things-twelve (UPBoardSolutions.com) marbles, a tin soldier, a key, a dog’s collar, the handle of a knife and four pieces of orange. Tom had an easy time. He did not work but soon the fence had three coats of whitewash on it.

Question.

1. ‘Slowly and unwillingly’-these words have been used to show the cleverness of Tom, how?

(‘स्लोली एवं अनविलिंगली ये शब्द टॉम की चतुराई को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार प्रयोग किये गये हैं?)

2. What did Tom do while Ben worked?

(जब बेन काम कर रहा था तब टॉम क्या कर रहा था?)

3. What did he convince his friends of ?

(उसने अपने मित्रों को क्या विश्वास दिलाया?)

4. What were the things that Tom got from his friends?

(वे कौन सी वस्तुएँ थीं जो टॉम को अपने मित्रों से मिली?)

5. Who whitewashed the fence?

(चहारदीवारी की सफेदी किसने की?)

6. Which word in the above passage mean as same as ‘undoubtedly’?

(उपरोक्त गद्यांश में undoubtedly का समानार्थी शब्द बताइए।)

Answer:

1. Tom gave the brush slowly and unwillingly to show that he was leaving an interesting job for Ben.

(टॉम ने ब्रुश को धीरे से (Slowly) और बिना मन (unwillingly) को यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि जैसे वह बेन के लिए एक रुचिकर काम छोड़ रहा है।)

2. Tom sat there watching and eating Ben’s apple while Ben worked.

(टॉम बैठकर देखता हुआ और बेन का सेब खाता रहा जबकि बेन काम कर रहा था।)

3. He convinced his friends that the work was very interesting. He told them that it was a play. He could not leave such an interesting work.

(उसने अपने मित्रों को यह विश्वास दिला दिया कि काम बड़ा ही रुचिकर था। उसने उन्हें बताया कि यह खेल था। वह इस प्रकार के रुचिकर कार्य को छोड़ नहीं पाया।)

4. He got twelve marbles, a tin soldier, a key, a dog’s collar, handle of a knife and four pieces of orange.

(टॉम को अपने मित्रों से बारह कंचे, एक टीन का सिपाही, एक चाभी, कुत्ते के गले की पट्टी, एक चाकू का हैंडिल और संतरे की चार फांक मिली।)

5. Ben and other friends of Tom whitewashed the fence.

(चहारदीवारी की सफेदी का कार्य बेन तथा टॉम के अन्य मित्रों ने किया।)

6. Undoubtedly = of course

(वास्तव में)

(e) Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. She had a lot of books on this subject. Her newest idea was this-when a boy was ill, he must bathe in cold water every day. And so every morning she made Tom stand outside in the yard. Then she threw ice-cold water over him. After that, she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. Tom did not get better. He gut worse. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold. That did not help Tom either.

Question.

1. Write name of the lesson from which the above passage has been taken. Who is the author?

(उस पाठ का नाम लिखिए जहाँ से यह उपरोक्त गद्यांश लिया गया है। इसका लेखक कौन है ?)

2. Why was Aunt Polly trying the new ideas?

(आँण्टी पॉली नये विचारों को क्यों आजमा रही थी?)

3. How did Tom’s condition grow worse?

(टॉम की तबियत अधिक खराब कैसे हो गयी ?)

4. How did Aunt Polly get the new ideas?

(ऑण्टी पॉली को नये विचार कैसे मिले?)

5. Find words from the above passage which mean the same as ‘having a liking for’, ‘covered with’.

(उपरोक्त गद्यांश से उन शब्दों को खोजिये जो ‘हेविंग ए लाइकिंग फॉर’ तथा ‘क्वर्ड विथ’ के समानार्थी हैं।)

Answer:

1. The name of the lesson is ‘Tom Sawyer’ and the author is Mark Twain

(पाठ का नाम टॉम सायर हैं तथा लेखक मार्क ट्वेन हैं।)

2. Aunt Polly was trying the new ideas because

(ऑण्टी पॉली नये विचारों को आजमा रही थी क्योँकि)

(i) She was fond of new treatments and

(वह नये उपचारों की शौकीन थी और)

(ii) She wanted early recovery of Tom.

(वह टॉम को जल्दी स्वस्थ करना चाहती थी।

3. He was made to stand outside in the yard before giving cold hath. So his condition grew worse.

टॉम को ठंडे पानी से नहलाने से पहले उसे बाहर आंगन में खड़ा किया जाता था, इसलिए उसकी तबियत अधिक खराब हो गयी।

4. Aunt Polly got the new ideas by reading a lot of books on medicines,

ऑण्टी पॉली को दवाइयों पर बहुत सी पुस्तकें पढ़ने से नये विचार मिले। |

5. A liking for-fond of : शौकीन

Covered with-wrapped . लपेट दिया

(B) LONG ANSWER TYPE QUESTIONS AND THEIR ANSWERS

Answer the following questions in not more than 60 words each :

![]()

Question 1.

How did Tom convince Ben that whitewashing was a great work?

टॉम ने बेन को कैसे विश्वास दिलाया कि सफेदी करना एक महान कार्य है?

Answer:

Tom was a clever boy. His aunt wanted to punish him for stealing jam. So she asked him to whitewash the fence on a holiday. Tom did not want to do so. He thought of a plan. He began to whitewash showing great interest in his work.

He saw a boy named Ben Rogers coming towards him. Tom ignored him.

Ben asked Tom why he was (UPBoardSolutions.com) working on a holiday. Tom said that whitewashing was not a work. It was fun. Ben did not believe him first. Yet, after sometimes, he begged Tom for a chance to whitewash a little. Tom took his apple in return.

Then other boys came one after the other. They came to laugh at him. Yet like Ben, all of them stayed and whitewashed the fence.

टॉम एक चतुर लड़का था। उसकी ऑण्टी उसे मुरब्बा चुराने के लिए दण्ड देना चाहती थी। इसलिए उसने उसे छुट्टी के दिन चहारदीवारी की सफेदी करने को कहा। टॉम ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपने काम में बहुत अधिक रुचि दिखाते हुए सफेदी करना शुरू कर दिया।

उसने बेन रोजर्स नामक एक लड़के को अपनी ओर आते हुए देखा। टॉम ने उसकी उपेक्षा कर दी।

बेन ने टॉम से पूछा कि वह छुट्टी के दिन (UPBoardSolutions.com) काम क्यों कर रहा है। टॉम ने कहा कि सफेदी करना कोई काम नहीं है। यह एक मजेदार खेल है। बेन ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी कुछ समय बाद उसने टॉम से थोड़ी-सी सफेदी करने के लिए अवसर देने का अनुरोध किया। टॉम ने बदले में उसका सेब ले लिया।

तब एक के बाद एक दूसरे लड़के आये। वे उसकी हँसी उड़ाने आये थे किन्तु बेन की तरह वे सब वहाँ रूके और चहारदीवारी की सफेदी की।

Question 2.

Tom was not well. His aunt decided to give him the bath treatment. Describe this treatment. What was its effect on Tom?

टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसकी आँण्टी ने उसे स्नान-इलाज करने का निश्चय किया। इस उपचार का वर्णन करो। इसका टॉम पर क्या प्रभाव पड़ा?

Answer:

Tom was not feeling well. He could not sleep as well as he used to. He could not eat properly. Sometimes he did not like to play. He was unhappy.

Aunt Polly thought him ill. So she decided to give him some medicine. Her new idea about the medicine was that he must bath in cold water every day. Therefore, she made Tom stand outside in the yeard every morning and threw ice-cold water over him. After that she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. But Tom did not get better. He got worse. Aunt Polly tried a new idea and threw hot water instead of cold water. It could also not affect Tom.

टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वह उतनी गहरी नींद नहीं सो सकता था जितनी प्रायः सोया करता था। वह ठीक से खाना नहीं खा पाता था। कभी-कभी वह खेलना भी पसन्द नहीं करता था। वह उदास था।

ऑण्टी पॉली ने उसे बीमार समझा। इसलिए उसने टॉम को कुछ दवा देने का निश्चय किया। दवा के बारे में उसका नया विचार यह था कि यह प्रतिदिन ठण्डे पानी में (UPBoardSolutions.com) स्नान करे। इसलिए वह टॉम को प्रतिदिन सुबह आंगन में बाहर खड़ा करती थी और उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालती थी। उसके बाद वह उसे गीले कपड़े में लपेटती थी और उसे बिस्तर में लिटा देती थी। किन्तु टॉम ठीक नहीं हुआ। उसका स्वास्थ्य और खराब हो गया। ऑण्टी पॉली ने एक नया विचार आजमाया और उसने उसके ऊपर ठण्डे पानी के बजाय गर्म पानी डाला। इसका भी टॉम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

Question 3.

How did Tom get rid of taking the pain-killer?

टॉम को दर्दनाशक दवा लेने से कैसे छुटकारा मिला?

Answer:

Tom was not feeling well. So his aunt gave him the bath treatment, but it proved in vain. So she decided to give him pain-killer. It had the taste of fire. Aunt Polly made Tom drink three spoonful after each meal. Tom did not like it. So he threw the medicine into a hole in the floor. One day Tom poured some of the medicine into the mouth of a cat. At once it jumped high and high into the air. It started dancing on its back legs and behaved (UPBoardSolutions.com) as if it were mad. Tom laughed loudly. Aunt Polly heard the noise and came there. She asked him what the matter was. He pointed out towards the cat and laughed. Aunt Polly saw the bottle of pain-killer, the spoon and a saucer. She guessed the truth and told Tom not to take the medicine any more. Thus he got rid of taking the pain-killer.

टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए उसकी ऑण्टी ने स्नान के द्वारा उसका इलाज किया किन्तु यह व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसलिए उसने उसे दर्दनाशक दवा देने का निश्चय किया। दवा का स्वाद आग की तरह तीखा था। ऑण्टी पॉली प्रत्येक भोजन के बाद उसे तीन चम्मच पिलाती थी। टॉम को यह पसन्द नहीं थी। इसलिए उसने दवा को फर्श में स्थित एक बिल में डाल दिया। एक दिन टॉम ने कुछ दवा एक बिल्ली के मुँह में उड़ेल दी। तुरन्त ही वह हवा में खूब ऊँची उछलने लगी। उसने अपनी पिछली टाँगों पर नाचना प्रारम्भ कर दिया। (UPBoardSolutions.com) वह ऐसा व्यवहार करने लगी मानो वह पागल हो। टॉम जोर से हँसता रहा। ऑण्टी पॉली ने आवाज सुनी और वहाँ आयी। उसने टॉम से पूछा कि क्या मामला है? उसने बिल्ली की ओर इशारा कर दिया और हँसने लगा। ऑण्टी पॉली ने दर्दनाशक दवा की बोतल, चम्मच तथा तश्तरी को देखा। उसने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। और टॉम को फिर दवा न लेने के लिए कह दिया। इस प्रकार टॉम को दर्दनाशक दवा से छुटकारा मिल गया।

(C) SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS AND THEIR ANSWERS

Answer the following questions in not more than 25 words each :

Question 1.

Tom did not answer when his aunt called out to him. Where was he? What was he doing?

जब ऑण्टी ने टॉम को पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह कहाँ था? वह क्या कर रहा था?

Answer:

When Aunt Polly called out to him, he did not answer. He was near the cupboard. He had stolen jam and was eating it. His mouth was full of it.

जब ऑप्टी पॉली ने टॉम को पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अलमारी के पास था। उसने मुरब्बा चुरा लिया था और उसे खा रहा था। उसका मुँह उससे भरा हुआ था।

![]()

Question 2.

“Look behind you, Auntie” shouted Tom. Why did Tom say so?

टॉम चिल्लाया “आँण्टी अपने पीछे देखो।” टॉम ने ऐसा क्यों कहा?

Answer:

There was nothing behind Auntie. In fact, Tom was a clever boy. He spoke this sentence to play a trick on Aunt Polly. He had stolen jam. It was his mistake. He knew that the stick in Aunt Polly’s hand was for him. He also knew that she was angry. She would beat him with the stick. This sentence made Aunt Polly look behind. And, Tom got a chance to run away from there. He jumped over the fence and saved himself from his aunt.

ऑण्टी के पीछे कुछ नहीं था। वास्तव में टॉम एक चतुर लड़का था। उसने ऑण्टी पॉली को झाँसा देने के लिए यह वाक्य कहा। उसने मुरब्बा चुरा लिया था। यह उसकी (UPBoardSolutions.com) गलती थी। वह जानता था कि ऑण्टी पॉली के हाथ में छड़ी उसके लिए ही है। वह यह भी जानता था कि वह उससे नाराज हैं और छड़ी से उसे पीटेगी। इस वाक्य के कारण आँण्टी पॉली पीछे देखने लगीं और टॉम को वहाँ से भागने का अवसर मिल गया। वह चहारदीवारी फांद गया और अपनी आँण्टी से अपने को बचा लिया।

Question 3.

Why was it necessary to punish Tom? How did Aunt Polly punish him?

टॉम को दण्ड देना आवश्यक क्यों था? ऑण्टी पॉली ने टॉम को किस प्रकार दण्डित किया?

Answer:

Tom was a naughty boy. Aunt Polly looked after him after her sister’s death. She did not want him to grow up lazy and wicked. He had stolen jam, so she decided to punish him. The next day was Saturday, a holiday. But she made him work. She asked him to whitewash the fence. It was a punishment for him.

टॉम एक शरारती लड़का था। ऑण्टी पॉली अपनी बहन की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करती थी। वह नहीं चाहती थी कि टॉम बड़ा होकर आलसी और दुष्ट हो जाय। उसने मुरब्बा चुरा लिया था। इसलिए उसने उसे दण्ड देने का निश्चय किया। अगला दिन शनिवार अवकाश का दिन था किन्तु उसने उससे काम करवाया। उसने उससे चहारदीवारी की सफेदी करने को कहा। यह उसके लिए एक दण्ड था।

Question 4.

What was Tom doing when Ben was whitewashing the fence?

जब बेन चहारदीवारी की सफेदी कर रहा था तब टॉम क्या कर रहा था?

Answer:

When Ben was whitewashing the fence. Tom sat there, watching and eating an apple given by Ben.

जब बेन चहारदीवारी की सफेदी कर रहा था तब टॉम वहाँ देखते हुए बैठा था तथा बेन द्वारा दिये गये सेब को खा रहा था।

Question 5.

What did Tom get from his friends for let them whitewash?

टॉम को उसके मित्रों को सफेदी करने देने के लिए क्या मिला?

Answer:

Tom got the best things from his friends. He got ar apple from Ben. From other boys he got twelve marbles, a tin soldier, a key, a dog’s collar. the handle of a knife and four pieces of orange.

टॉम को उसके मित्रों से सबसे अच्छी चीजें मिलीं। उसे बेन ने एक सेब मिला। दूसरे लड़कों से उसे बारह कंचे, एक टोन का सिपाही, एक चाभी, कुत्ते के गले की पट्टी, एक चाकू का हैंडिल और सन्तरे की चार फांकें मिलीं।

Question 6.

Why did Tom not like the pain-killer? Whom did he rive it to?

टॉम दर्दनाशक क्यों पसन्द नहीं करता था? उसने रूस किसको दिया?

Answer:

The pain-killer was a new medicilie. It had the taste of Ste. So he did not like it. He gave it to a cit.

दर्दनाशक एक नई दवा था। उसका स्वाद आग की तरह था। इसलिए वह इसे पसन्द नहीं करता था। उसने इसे एक दिल्ली को दे दिया।

![]()

Question 7.

What effect did the pain-killers have on the cat?

दर्दनाशक का बिल्ली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा?

Answer:

When Tom poured some of the medicine into the mouth of a cat, it jumped high and high into the air. It started dancing on its back legs. It ran about as if it were mad.

जब टॉम ने कुछ दवा बिल्ली के मुँह में उड़ेल दी तब वह हवा में ऊँ और ऊचे उछल पड़ी। उसने अपने पिछला दिया टांगो पर नाचना प्रारम्भ कर दिए। वह इधर-उधर दौड़ने लगी मानो पागल हो गयी हो।

Question 8.

Tom did not have the pain-killer but his atunt was not angry with him. Why?

टॉम ने दर्दनाशक नहीं लिया कि उसकी आँटी उससे क्रोधि नहीं थी। क्यों?

Answer:

Tom did not have the pain-killer. He gave it to a cat. It began to jump and dance. This made Tom laugh. His aunt saw the bottle, the spoon and a saucer. She guessed the matter. She thought that the medicine was not good for himn. So she was not angry with him.

टॉम ने दर्दनाशक नहीं लिया। उसने इसे एक बिल्ली को दे दिया। वह उछलने तथा नाचने लगी। इससे टॉम को हंसी आ गयी। उपकी आँण्टी ने बोतल, चम्मच और एक (UPBoardSolutions.com) तश्तरी को देखा। उसने मामले का अनुमान लगा लिया। उसने सोचा कि दवा उसके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए वह उससे नाराज नहीं हुई।

(D) Objective Type Questions

Question 1.

Complete the following statements with the most suitable choice :

सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूरी कीजिए :

(i) When Aunt Polly looked behind her, Tom :

(a) rushed out of the house

(b) sat silently in the house

(c) began to cay

(d) started weeping

(ii) Tom was her :

(a) brother’s son

(b) sister’s son

(c) own son

(d) father’s son.

(iii) Tom was :

(a) lazy

(b) naughty

(c) foolish

(d) coward

Answer:

(i) (a) rushed out of the house.

(ii) (b) sister’s son.

(ii) (b) naughty.

![]()

Question 2.

Point out the ‘true’ and ‘false’ statements in the following :

निम्नलिखित कथनों में ‘सत्य’ और ‘असत्य’ बताइये :

(i) Tom’s parents are dead.

(ii) He is always up to some mischiefs.

(iii) Aunt Polly never wanted to punish Tom.

(iv) Aunt Polly always loved Tom.

(v) Tom was not very clever.

Answer:

(i) T

(ii) T

(iii) F

(iv) T

(v) F

(E) VOCABULARY

Question 1.

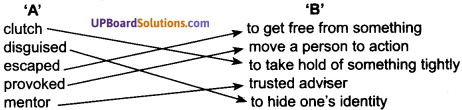

Match the words given under Column’A’ with the meanings given under Column ‘B’ below :

नीचे दिये गये सूची ‘अ’ के शब्दों की सूची ‘ब’ के अर्थों से मिलान कीजिए :

![UP Board Solutions for Class 9 English Prose Chapter 1 Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted] image 1](https://www.upboardsolutions.com/wp-content/uploads/2019/12/UP-Board-Solutions-for-Class-9-English-Prose-Chapter-1-Tom-Sawyer-Mark-Twain-Adapted-1.png)

Answer:

![UP Board Solutions for Class 9 English Prose Chapter 1 Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted] image 2](https://www.upboardsolutions.com/wp-content/uploads/2019/12/UP-Board-Solutions-for-Class-9-English-Prose-Chapter-1-Tom-Sawyer-Mark-Twain-Adapted-2.png)

Question 2.

Find out the words from the text which have the following meanings. The first letter of cach word is given as a hint :

पाठ से उन शब्दों का पता लगाइये जिनके अर्थ निम्नवत् हैं। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर संकेत के रूप में दिया हुआ है।

(a) A wall or hedge for keeping out intruders. (F…..)

(b) To draw a deep audible breath to express grief. (S…..)

(c) A vessel for carrying liquids. (B…..)

(d) To cause a person to suffer for fault or guilt. (P…..)

(e) Surrounded open space. (Y…..)

(f) To take something without one’s knowledge. (S…..)

Answer:

(a) Fence

(b) Sighed

(c) Bucket

(d) Punishment

(e) Yard

(f) Steal.

Question 3.

Fill in the blanks in the following sentences with the words given below :

नीचे दिये गये शब्दों की सहायता से निम्नलिखिते वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

plan (योजना ),

pretended (बहाना किया) : thoughtfully ( विचारपूर्वक);

wicked (दुष्ट);

expected (आशा किया );

guessed (अनुमान लगाया).

(a) The old man sat ………………….. on the bench.

(b) ……………….. boys must be punished.

(c) We must think of a better

(d) My friend …………………. not to see me.

(e) When he faltered in his speech, I ……………. the truth.

(f) ………………. my father to be very much pleased with the news,

Answer:

(a) thoughtfully

(b) wicked

(c) plan

(d) pretended

(e) guessed

(f) expected.

![]()

Question 4.

Give the opposite words of the following :

निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए

hard; dead; long; better; give; never. now; careful.

Answer:

![UP Board Solutions for Class 9 English Prose Chapter 1 Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted] image 3](https://www.upboardsolutions.com/wp-content/uploads/2019/12/UP-Board-Solutions-for-Class-9-English-Prose-Chapter-1-Tom-Sawyer-Mark-Twain-Adapted-3.png)

Question 5.

Give the synonyms of the following words :

निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए-

surprise; promise: lazy; enough; strict.

Answer:

![UP Board Solutions for Class 9 English Prose Chapter 1 Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted] image 4](https://www.upboardsolutions.com/wp-content/uploads/2019/12/UP-Board-Solutions-for-Class-9-English-Prose-Chapter-1-Tom-Sawyer-Mark-Twain-Adapted-4.png)

Question 6.

Fill in the blanks in the following sentences choosing the correct phrase. Use the phrase in the correct tense.

सही मुहावरें चुनकर नीचे लिखे निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुहावरों का सही रूप में प्रयोग कीजिए।

keep away from ( दुर रखना);

pick up (उठाना);

take out (निकालना);

go on with (जारी रखना) );

turn around (मु्ड. जाना);

rush out (भागना).

(a) Everyone ………………… of their homes when they felt the earth tremors.

(b) Good boys ………………….. bad company.

(c) When the two friends, heard a noise from behind, they ………………….. to see what it was.

(d). ….. all the pieces of paper lying on the iloor.

(e) The band was playing. But Rekha ………………….. her studies.

(f) He ………………….. his purse and gave ten rupees to the taxi driver.

Answer:

(a) rushed out

(b) keep away from

(c) turned around

(d) pick up

(e) went on with

(f) took out

WORKSHEET-1

Question 1.

We often do certain things because they are necessary. Have to or has to is used to express necessity and obligation. To express necessity or obligation in the past, we use had to.

हम प्रायः कुछ कार्य करते हैं क्योंकि वे आवश्यक होते हैं। ‘have to’ या ‘has to’ का प्रयोग आवश्यकता

और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भूतकाल में आवश्यकता या कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम ‘had to’ का प्रयोग करते हैं।

Examples :

I would like to have a buth first. I am hot and tired.

Kanti has to reach the bus stop by 9 a.m.

There were no huses in the town when my father was young So every day he had to walk three miles to school.

Now do the following exercise using have to, has to or had to as required :

(a) Aunt Polly was angry, but she ……… laugh.

(b) I do not like to punish him but I will …………………. punish him for stealing the jam.

(c) Tom ………………….. drink the pain killer.

(d) A farmer ………………… work hard in his fields.

(e) I ……………….. cash a cheque.

(f) She …………………… stay at home and help her mother.

Answer:

(a) had to

(b) have to

(c) had to

(d) has to

(e) have to

(f) has to

![]()

Question 2.

Fill in the blanks with the suitable modals in the following sentences :

उपयुक्त मॉडल्स (Modals) की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

should; would; must; mustn’t.

(a) This is a first class compartment and you have a second class ticket. So you ………. sit here.

(b) …………………. you mind giving me a lift upto Civil Lines?

(c) We ………………….. obey our elders.

(d) Half yearly examination are near. So you …………………. revise your course.

Answer:

(a) must not

(b) would

(c) should

(d) must.

Question 3.

Fill in the blanks in the following sentences choosing the correct word :

सही शब्द चुनकर नीचे लिखे निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

heartily (हार्दिक); unwillingly (बिना मन के); quietly(शान्तिपूर्वक); promised(वादा किया); idea (विचार)

(a) Tom started painting the fence …………….. as he wanted to play.

(b) He left his home …………. in the darkness of night.

(c) Everyone cheered Virendra Sehwag …………………… when he scored a century

(d) He thought and thought. Soon he had an ……..

(e) His father ………………… him a cycle if he stood first in the examination.

Answer:

(a) unwillingly

(b) quietly

(c) heartily

(d) idea

(e) promised.

Question 4.

Fill in the blanks in the following sentences choosing the correct phrase. Use the phrase in the correct tense.

सही मुहावरे चुनकर नीचे लिखे निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

to look at (देखना ); to look up (देखना ); to look after (देखभाल करना), to look behind (पीछे देखना ); to look for (तलाश करना)

(a) I am …. a better job.

(b) The thief ……………….. him and saw many people chasing him.

(c) To know the correct meanings of a word you should …………………. a dictionary.

(d) As Mrs. Sharma has gone to the bazaar, Rani is …………………. her baby.

(e) Do not ………………….. the sun directly when there is a solar eclipse; it may harm your eyes.

Answer:

(a) to look for

(b) to looked behind

(c) to look up

(d) to looking after

(e) to look at.

Question 5.

Complete the spellings of the following words :

नीचे लिखे निम्नलिखित शब्दों की वर्तनियों (spellings) को पूरा कीजिए

f – e – h;

re- e – t;

me- ici- e;

w–p, st–t,

l- v- ly

Answer:

fresh, reject, medicine, weep, start, lovely

![]()

Question 6.

Use each of the following pairs of words in your own sentences so as to make the differences of their meanings clear :

नीचे लिखे हुए शब्दों के निम्नलिखित जोड़ों (शब्द-युग्मों) को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके उत्तर स्पष्ट हो जायें

tell (कहना), tale (कहानी); peace (शान्ति), piece (टुकड़ा); hear (सुनना), here (यहाँ); sun (सुर्य), son (पुत्र); their (उनका), there (वहाँ)

- Tell – He does not tell a lie.

- Tale – He told me a nice tale.

- Peace – Everyone desires peace.

- Piece – He has a piece of bread in his hand.

- Hear – I heard some sound coming from outside.

- Here – He came here yesterday.

- Sun – The Sun rises in the east.

- Son – I am worthy son of my father.

- Their – They were going to school with their friends.

- There – There are five students in the class.

Question 7.

Give the antonyms of the following words :

निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए

angry (क्रोधित),

lazy (आलसी),

shut (बंद करना),

careful (सावधान),

easy (आसान)

Answer:

angry-happy

lazy–smart

shut-open

careful-careless

easy-difficult

Question 8.

Give the synonyms of the following words :

निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए

path (रास्ता),

spoil (नष्ट करना);

chance (अवसर),

expected (आशा किया)

Answer:

path-way

spoil-ruin

chance-opportunity

expected-hoped

Question 9.

Say, ‘whether the following statements are ‘true’ or ‘false’ :

बताइये कि निम्नलिखित कथन ‘सत्य है अथवा ‘असत्य’

(a) Aurt Polly beat Tom for being mischievous.

(b) Aunt Polly asked Tom to whitewash the fence on a holiday.

(c) Tom did not want Ben to whitewash the fence.

(d) Tom alone whitewashed the fence.

(e) Aunt Polly said to Tom – “You need not take the pain-killer any more.”

Answer:

(a) F

(b) T

(c) F

(d) F

(e) T.

We hope the UP Board Solutions for Class 9 English Prose Chapter 1 Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted] help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 English Prose Chapter 1 Tom Sawyer (Mark Twain) [Adapted], drop a comment below and we will get back to you at the earliest.