UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 6 कारक एवं विभक्ति प्रकरण (व्याकरण) are the part of UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 6 कारक एवं विभक्ति प्रकरण (व्याकरण).

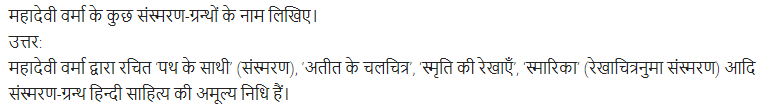

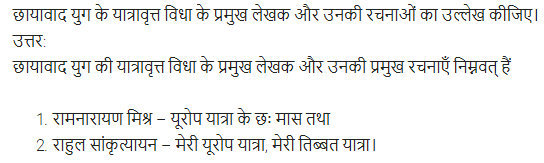

| Board |

UP Board |

| Textbook |

NCERT |

| Class |

Class 9 |

| Subject |

Sanskrit |

| Chapter |

Chapter 6 |

| Chapter Name |

कारक एवं विभक्ति प्रकरण (व्याकरण) |

| Number of Questions Solved |

32 |

| Category |

UP Board Solutions |

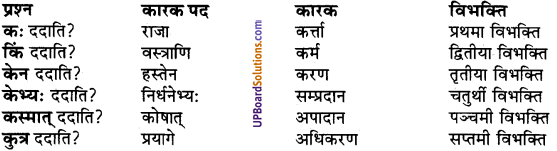

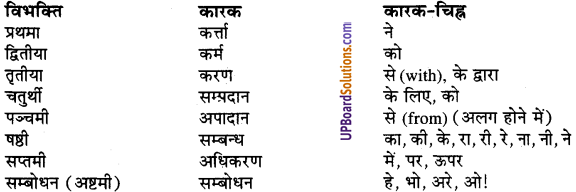

UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 6 कारक एवं विभक्ति प्रकरण (व्याकरण)

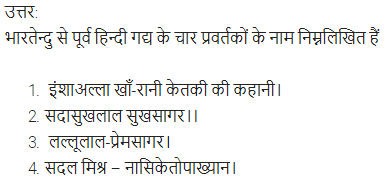

विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसके वाक्य-विन्यास में कर्ता, क्रिया एवं कर्म को कहीं भी प्रयुक्त किया जा सकता है; अर्थात् इन सबको किसी भी क्रम (UPBoardSolutions.com) में रखने पर वाक्यार्थ नहीं बदलता है। इसके मूल में भाषा का जो तत्त्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, वह कारक है। कारक सम्बन्धी कोई भी त्रुटि संस्कृत में अक्षम्य है; अत: संस्कृत में कारक का ज्ञान होना अत्यावश्यक

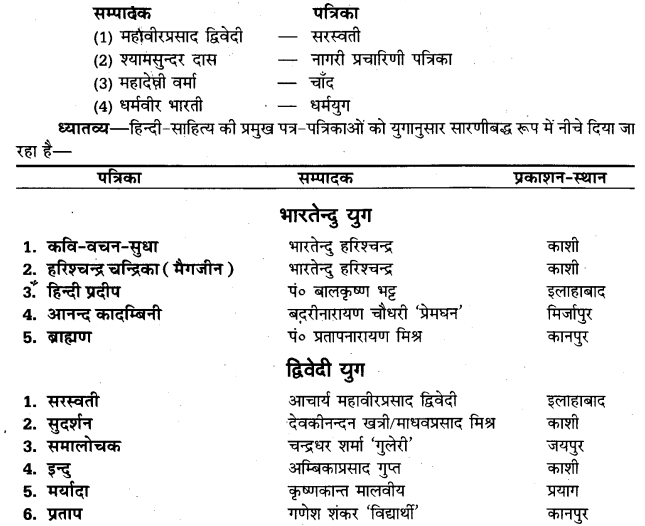

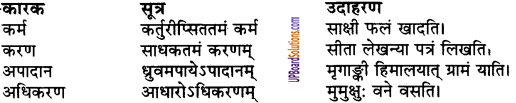

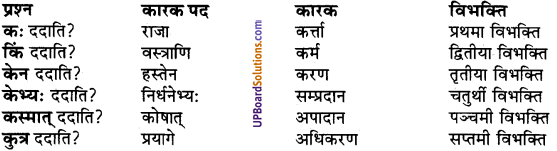

अर्थ व परिभाषा-‘कृ’ धातु में ‘ण्वुल्’ प्रत्यय के योग से कारक शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है—करने वाला। ‘साक्षात् क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्’ अर्थात् क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं; या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के मध्य पाया जाने वाला सम्बन्ध ही कारक है; यथा–प्रयागे राजा स्वहस्तेन , कोषात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति।

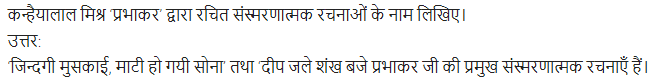

किसी वाक्य में कारक ज्ञात करने के लिए उसके क्रिया-पद के साथ विभिन्न प्रश्नात्मक पद लगाकर प्रश्न बनाये जाते हैं। उस प्रश्न के उत्तर में जो आता है, वही कारक है। अलग-अलग कारक को ज्ञात करने के लिए क्रिया-पद के साथ अलग-अलग प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाये जाते हैं। ऊपर दिये गये वाक्य में इसी प्रकार से विभिन्न कारकों को ज्ञात किया जा सकता है–

यहाँ पर ‘राजा’ आदि कारक पदों का ‘ददाति’ क्रिया-पद से सम्बन्ध है; अतः ये सभी कारक हैं। क्रिया से सम्बन्ध न होने के कारण ही ‘सम्बन्ध पद’ तथा ‘सम्बोधन पद’ कारक नहीं माने जाते; यथा-दशरथस्य पुत्र: वनम् अगमत्। यहाँ पर ‘दशरथस्य पद का सम्बन्ध ‘पुत्र’ (कर्ता) से तो है, किन्तु ‘अगमत् क्रिया से नहीं। इसी प्रकार प्रभो! रक्षा में प्रभो’ का क्रिया ‘रक्ष’ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

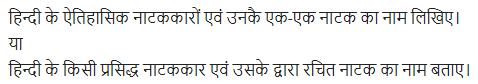

इस प्रकार संस्कृत में कुल छः कारक हुए–कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण। इनकी पुष्टि के लिए यह सूत्र कहा गया है

कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च।

अपादानमधिकरणं चेत्याहु कारकाणि षट्॥

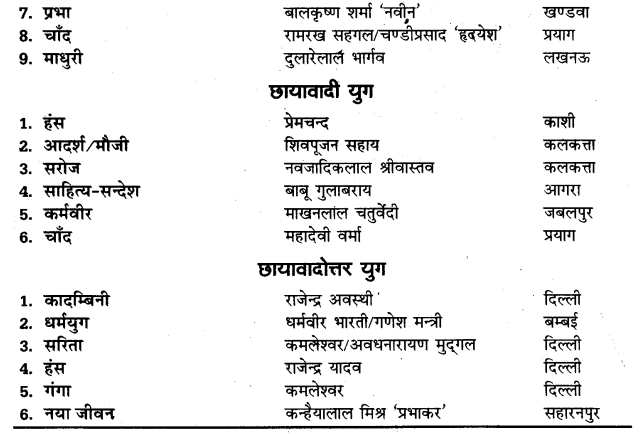

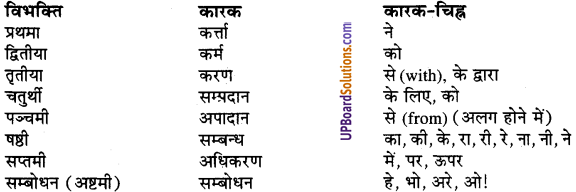

विभक्ति- शब्द-रूप प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि शब्दों के उत्तर (बाद) में ‘सु’, ‘औ’, ‘जस्’ इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय ‘सुपू’ कहलाते हैं। इन्हीं को ‘सुपु विभक्ति’ भी कहा जाता है। इसी प्रकार धातु के उत्तर (बाद) में ‘तिप्’, ‘तस्’, ‘अन्ति’ इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। इन्हें ‘तिङ प्रत्यय कहा जाता (UPBoardSolutions.com) है। इन्हीं प्रत्ययों को ‘तिङ’ विभक्ति भी कहते हैं। ये विभक्तियाँ सात होती हैं-प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी तथा सप्तमी।।

प्रत्येक कारक के साथ एक विभक्ति लगती है, इसीलिए कारक और विभक्ति को भ्रमवश एक ही मान लिया जाता है, जब कि ये दोनों अलग-अलग हैं। विभक्तियाँ सात हैं, इसीलिए ‘सम्बन्ध’ को भी लोग कारक मान लेते हैं; क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, जब कि वास्तव में ‘सम्बन्ध कारक नहीं है। यदि कारक एवं विभक्ति एक ही होते तो प्रथमा विभक्ति का प्रत्येक शब्द कर्ता या द्वितीया विभक्ति का प्रत्येक शब्द कर्म होता; किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता; उदाहरणार्थ-बालि रामेण हतः। प्रस्तुत वाक्य में ‘बालि’ कर्म है लेकिन उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग न होकर तृतीया चिभक्ति का प्रयोग हुआ है।

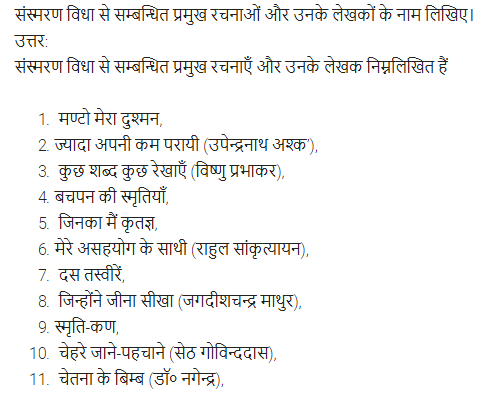

हिन्दी में कारक पदों के साथ इन विभक्तियों के चिह्न लगते हैं, जिनसे किसी पद में कारक की पहचान होती है, इसीलिए इन चिह्नों को ‘कारक-चिह्न’ कहा जाने लगा। कारक, विभक्ति और उनके चिह्नों को संक्षिप्त रूप में आगे दी गयी तालिका द्वारा समझा जा सकता है–

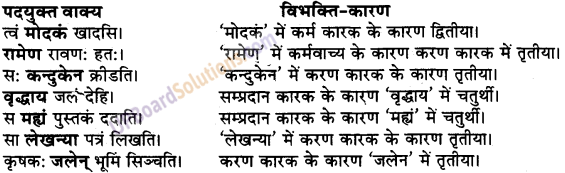

जब कारकों के कारण किसी पद में विभक्ति प्रयुक्त होती है तो उसे ‘कारक-विभक्ति’ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जब किन्हीं विशेष अव्यय शब्दों के कारण किसी पद में कोई विशेष विभक्ति लगती है तो उसे ‘उपपद विभक्ति’ कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उपपद विभक्तियों से कारक विभक्तियाँ प्रबल होती है; यथा-‘रामं नमस्करोति।’

इस वाक्य में ‘न’ के योग के कारण चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए थी, किन्तु यहाँ ‘राम के कर्म होने के कारण उसमें द्वितीया कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है।

यहाँ कारकों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है तथा उसके साथ ही यह भी समझाया जा रहा है। कि उस कारक में किस नियम से कौन-सी कारक विभक्ति लगती है।

कर्ता कारक (प्रथमा विभक्ति)

किसी भी क्रिया को स्वतन्त्रतापूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। हिन्दी में इसका चिह्न ‘ने’ है; यथा-रहीम ने चोर को पकड़ा। कहीं-कहीं पर इस चिह्न का लोप भी हो जाता है; जैसे—गीतिका खाना खाती है। संस्कृत में कर्ता के तीन पुरुष–प्रथम (सः, तौ, ते, रामः, शिवः रमा आदि), मध्यम (त्वम्, युवाम्, यूयम्), उत्तम (अहम्, आवाम्, वयम्) तथा तीन लिंग-पुंल्लिग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं।

वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य तीन प्रकार के होते हैं–

(1) कर्तृवाच्य- इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति ही प्रयुक्त होती है; यथा-अञ्जु पठति।

(2) कर्मवाच्य- इस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति होती है; यथा—रामेण ग्रन्थः पठ्यते।।

(3) भाववाच्य- इस वाक्य में भाव (क्रियात्व) की ही प्रधानता होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष, एकवचन (आत्मनेपद) की प्रयुक्त होती है; यथा—कृष्णेन गम्यते।

प्रथमा विभक्ति के कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं–

- ‘सम्बोधने च’ सूत्र के अनुसार सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है; यथा—“भो राजेश! अत्र तिष्ठ।

- अव्यय के साथ तथा किसी के विशिष्ट नाम को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है; यथा-“मदनमोहन मालवीय: महामना’ इति प्रसिद्धः अस्ति।”

कर्म कारक (द्वितीया विभक्ति)

पाणिनि ने कर्मकारक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ‘कर्तुरीप्सिततमं कर्म’; अर्थात् कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, वह कर्म है। सरल शब्दों में (UPBoardSolutions.com) कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है; उसे कर्म कारक कहते हैं। हिन्दी में, कर्म कारक का चिह्न ‘को’ है; यथा—मोहन ने चोर को देखा। कहीं-कहीं ‘को’ चिह्न का लोप भी देखने को मिलता है; यथा–राम फल खाता है।

कर्मणि द्वितीया सूत्र के अनुसार कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति केवल कर्तृवाच्य में होती है; यथा-“राम:’ फलं खादति।’ कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है; यथा ‘रामेण ग्रन्थः पठ्यते।” द्वितीया विभक्ति के कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं–

(i) ‘अकथितं च सूत्र के अनुसार अप्रधान या गौण कर्म को अकथित कर्म कहते हैं। इसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। यह कर्म कभी अकेला प्रयुक्त नहीं होता, वरन् सदैव मुख्य कर्म के साथ ही प्रयुक्त होता है; यथा-“रामः धेनुं दुग्धं दोग्धि।” इस वाक्य में दूध (दुग्धं) मुख्य कर्म है और ‘दुह्’ धातु के योग के कारण गाय (धेनुं) कथित कर्म है। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि ‘दुह द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातुओं में 16 धातुएँ तथा इनके अर्थ वाली अन्य धातुएँ (यथा-‘ब्रु’ और ‘कथ्’ धातु के समान अर्थ हैं) सम्मिलित हैं, जो निम्नलिखित हैं

दुह (दुहना), याच् (माँगना), वच् (पकाना), दण्ड् (दण्ड देना), रुध् (रोकना, घेरना), प्रच्छ (पूछना), चि (चुनना, चयन करना), ब्रू (कहना, बोलना), शास् (शासन करना, कहना), जि (जीतना), मेथ् (मथना), मुष (चुराना), नी (ले जाना), ह (हरण करना), कृष् (खींचना), वह (ढोकर ले जाना)

(ii) ‘अधिशीङ्स्थासां कर्म’ सूत्र के अनुसार. शीङ (सोना), स्था (ठहरना) एवं आस् (बैठना) धातुएँ यदि ‘अधि’ उपसर्गपूर्वक आती हैं तो इनके आधार में द्वितीया विभक्ति होती है। यदि ये धातुएँ ‘अधि’ उपसर्गपूर्वक नहीं आती हैं तो इनके आधार में द्वितीया विभक्ति न होकर सप्तमी (UPBoardSolutions.com) विभक्ति प्रयुक्त होती है। . :

(iii) ‘अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि।’ सूत्र के अनुसार अभितः (सब ओर से), परितः (चारों ओर से), समया (निकट), निकषा (समीप), हा (धिक्कार या विपत्ति आने पर), प्रति (ओर) शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।

(iv) ‘कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे’ सूत्र के अनुसार समय और दूरी की निरन्तरता बताने वाले कालवाची और मार्गवाची (दूरीवाची) शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है।

करण कारक (तृतीया विभक्ति)

‘साधकतमं करणम्’ अर्थात् क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त सहायक वस्तु अथवा साधन को करण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कार्य पूर्ण होते हैं; उसमें करण कारक होता है तथा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। हिन्दी में इसका चिह्न ‘से’ (with) तथा ‘के द्वारा है; यथा-सः हस्ताभ्यां कार्यं करोति (वह हाथों से कार्य करता है)। यहाँ पर हाथों के द्वारा कार्य सम्पन्न हो रहा है; अत: हस्ताभ्याम् में तृतीया विभक्ति है।

तृतीया विभक्ति के कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं–

(i) ‘कर्तृकरणयोस्तृतीया’ सूत्र के अनुसार कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाले वाक्यों के कर्ता में तथा सभी प्रकार के करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है; यथा-रामः दण्डेन कुक्कुरं ताडयति (राम डण्डे से कुत्ते को मारता है)। यहाँ करण कारक में तृतीया विभक्ति है। कर्मवाच्य–रामेण ग्रन्थः पठ्यते(राम द्वारा ग्रन्थ पढ़ा जाता है)। भाववाच्य—कृष्णेन सुप्यते (कृष्ण द्वारा सोया जाता है।) यहाँ रामेण और कृष्णेन क्रमशः कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता हैं; अतः इनमें तृतीया विभक्ति है।

(ii) ‘सहयुक्तेऽप्रधाने’ सूत्र के अनुसार वाक्य में ‘साथ’ को अर्थ रखने वाले ‘सह, साकम्, समम्’ और ‘सार्धम् शब्दों के योग में अप्रधान शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है; यथा-सीता रामेण सह वनम् अगच्छत् (सीता राम के साथ वन गयी।) यहाँ पर प्रधान शब्द सीता है और अप्रधान शब्द राम; अत: राम में तृतीया विभक्ति है।

(iii) पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्’ सूत्र के अनुसार ‘पृथक्, विना, नाना’ शब्दों के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है; यथा–दशरथ: रामेण/रामात्/रामं वा विना/पृथक्/नाना प्राणान् अत्यजत्।।

(iv) येनाङ्गविकारः’ सूत्र के अनुसार जिस अंग से शरीर के विकार का ज्ञान होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है; यथा-राहुल: पादेन खञ्जः अस्ति (राहुल पैर से लँगड़ा है।)

सम्प्रदान कारक (चतुर्थी विभक्ति)

‘कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्।’ अर्थात् अत्यन्त इष्ट समझकर जिसको कोई वस्तु दी जाती है। या जिसके लिए कार्य किया जाता है, वह सम्प्रदान कारक है। हिन्दी में इसका चिह्न के लिए अथवा ‘को’ है।

‘चतुर्थी सम्प्रदाने’ सूत्र के अनुसार सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है; यथा— “नृपः विप्रेभ्यः गां ददाति’ (राजा ब्राह्मणों को गाय देता है)। यहाँ पर ब्राह्मण राजा के लिए इष्ट व्यक्ति हैं; अत: ‘विप्र’ में चतुर्थी विभक्ति (बहुवचन) है।

विशेष- यहाँ पर यह बात स्मरणीय है कि जिसको सदा के लिए वस्तु दी जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, किन्तु जिसको कुछ समय के लिए कोई वस्तु दी जाती है, उसमें षष्ठी विभक्ति; यथा-उपर्युक्त उदाहरण में ब्राह्मणों को गाय सदैव के लिए दी गयी है, अतः विप्रेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति है; (UPBoardSolutions.com) किन्तु “राम: रजकस्य वस्त्रं ददाति’ वाक्य में राम थोड़े समय के लिए ही धोबी को कपड़ा दे रहा है; अतः यहाँ रजकस्य में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है।

चतुर्थी विभक्ति के कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं–

(i) ‘रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ सूत्र के अनुसार ‘रुचि के अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको वस्तु अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है; यथा—मह्यं मोदकं रोचते (मुझे लड्डू अच्छा लगता है।)

(ii) ‘क्रुधद्हेष्यसूयार्थानां यं प्रति कोपः’ सूत्र के अनुसार क्रुध् (क्रोध करना), द्रुह (द्रोह करना), ई (ईष्र्या करना), असूय् (गुणों में दोष निकालना या जलना) धातुओं एवं इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईष्र्या और असूया की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है; यथा-कृष्णः कंसाय क्रुध्यति (कृष्ण कंस से क्रोध करता है।)।

विशेष- यदि ये धातुएँ उपसर्गपूर्वक प्रयुक्त होती हैं तो इनके योग में चतुर्थी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति होती है; यथा—सः रामम् अभिक्रुध्यति (वह राम से गुस्सा करता है।)

(iii) ‘स्पृहेरीप्सितः’ सूत्र के अनुसार ‘स्पृह’ (चाहना) धातु के योग में ईप्सित अर्थात् जिस वस्तु को चाहा जाता है, उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है; यथा–रामः धनाय स्पृहयति (राम धन को चाहता है।)

(iv) ‘नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च’ सूत्र के अनुसार नमः (नमस्कार), स्वस्ति (कल्याण), स्वाहा (आहुति), स्वधा (बलि), अलम् (समर्थ, पर्याप्त), वषट् (आहुति) के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।

अपादान कारक (पञ्चमी विभक्ति)

‘धुवमपायेऽपादानम्’ अर्थात् जिस वस्तु से किसी का पृथक् होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। हिन्दी में इसका चिह्न ‘से’ (from) है।

अपादाने पञ्चमी सूत्र के अनुसार अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है; यथा-वृक्षात् पत्राणि पतन्ति (वृक्ष से पत्ते गिरते हैं)। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते पृथक् हो रहे हैं; अतः वृक्षात् में पञ्चमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है।

मंचमी विभक्ति के कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं–

(i) ‘जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसण्यानम्’ सूत्र के अनुसार जुगुप्सा (घृणा), विराम (बन्द होना, छोड़ देना, हटना) तथा प्रमाद (भूल या असावधानी करना) के समान (UPBoardSolutions.com) अर्थ वाली धातुओं के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है; यथा–कृष्ण: पापात् जुगुप्सते (कृष्ण पाप से घृणा करता है)। सः पापात् विरमति (वह पाप से हटता है)। फ्ज़ र्मात् न प्रमदते (राजा धर्म से प्रमाद नहीं करता है)।

(ii) ‘भीत्रार्थानां भयहेतुः’ सूत्र के अनुसार ‘भय’ तथा ‘रक्षा’ अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है, उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है; यथा—बालकः चौरात् बिभेति (बालक चोर से डरता है)। सैनिकाः शत्रोः देशं रक्षन्ति (सैनिक शत्रु से देश की रक्षा करते हैं)।

(iii) ‘आख्यातोपयोगे’ सूत्र के अनुसार नियम (विधि) पूर्वक विद्या ग्रहण करने में जिससे विद्या ग्रहण की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है; यथा-महेशः उपाध्यायात् वेदम् अधीते (महेश उपाध्याय से वेद पढ़ता है)।

सम्बन्ध (षष्ठी विभक्ति)

‘षष्ठी शेषे’ सूत्र के अनुसार कर्म आदि कारक संज्ञा की विवक्षा न होने पर शेष कहलाता है और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। वस्तुत: सम्बन्ध (षष्ठी) कारक नहीं है; क्योंकि यह वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ सम्बन्ध दर्शाता है; यथा-राजू रामपालसिंहस्य पुत्रः अस्ति (राज रामपालसिंह का पुत्र है)। षष्ठी विभक्ति के कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं

(i) “षष्ठी हेतुप्रयोगे’ सूत्र के अनुसार हेतु’ शब्द के प्रयुक्त होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। ‘कारण’ अथवा ‘प्रयोजनवाचक’ शब्द तथा ‘हेतु’ शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है; यथा-सः अध्ययनस्य हेतोः अत्र वसति (वह अध्ययन के लिए यहाँ रहता है)।

(ii) ‘क्तस्य च वर्तमाने’ सूत्र के अनुसार ‘क्त’ प्रत्ययान्त शब्दों के वर्तमानकालवाची होने पर षष्ठी विभक्ति होती है जब कि ‘क्त’ प्रत्यय भूतकालिक है; यथा-अहं राज्ञः अर्चितः (UPBoardSolutions.com) (मैं राजा का अर्चित हूँ)। यहाँ ‘अर्चित: ‘क्त’ प्रत्ययान्त शब्द है।

(iii) ‘षष्ठी चानादरे’ सूत्र के अनुसार जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है; यथा–आहूयमानस्य गतः अथवा आहूयमाने गतः (बुलाते हुए का तिरस्कार करके गया)।

अधिकरण कारक (सप्तमी विभक्ति)

‘आधारोऽधिकरणम्’ अर्थात् जिस वस्तु अथवा स्थान पर कार्य किया जाता है, उस आधार में अधिकरण कारक होता है। इसके चिह्न ‘में, पर, ऊपर हैं।

‘सप्तम्यधिकरणे च’ सूत्र से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है; यथा-कृष्णः गोकुले वसति (कृष्ण गोकुल में रहता है)। यहाँ पर रहने का कार्य गोकुल में हो रहा है; अतः आधार होने के कारण वह अधिकरण कारक है। | सप्तमी विभक्ति के कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं

(i) ‘साध्वसाधु प्रयोगे च’ सूत्र के अनुसार ‘साधु’ तथा ‘असाधु’ शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति साधुता अथवा असाधुता प्रदर्शित की जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है; यथा–अस्मधुः कृष्णः शत्रुषु (शत्रुओं के लिए कृष्ण बुरे थे)।

(ii) यतश्च निर्धारणम्’ सूत्र के अनुसार समूह में से किसी एक की विशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए यदि उसे समूह से पृथक् किया जाये तो समूहवाचक शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है; यथा—मनुष्याणं क्षत्रियः शूरतमः अथवा मनुष्येषु क्षत्रियः शूरतमः (मनुष्यों में क्षत्रिय सबसे अधिक वीर होता है)।

सम्बोधन

जिसे पुकारा जाता है, सम्बोधित किया जाता है अथवा आकृष्ट किया जाता है, वह सम्बोधन है। इसके चिह्न ‘हे’, ‘भो’, ‘अरे’ इत्यादि हैं। सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है; यथा-हे राम! अत्र आगच्छ (हे राम! यहाँ आओ)। मोहन! त्वं कुत्र गच्छसि (मोहन! तुम कहाँ जा रहे हों?) यहाँ राम और मोहन को पुकारा जाता है; अतः यहाँ राम और मोहन में सम्बोधन है।

ध्यातव्य- सर्वनाम शब्दों में सम्बोधन नहीं होता। संस्कृत में सम्बन्ध तथा सम्बोधनको कारक नहीं माना जाता।।

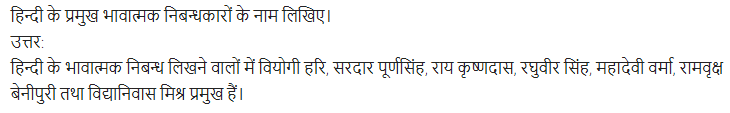

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर सात व्याकरण से

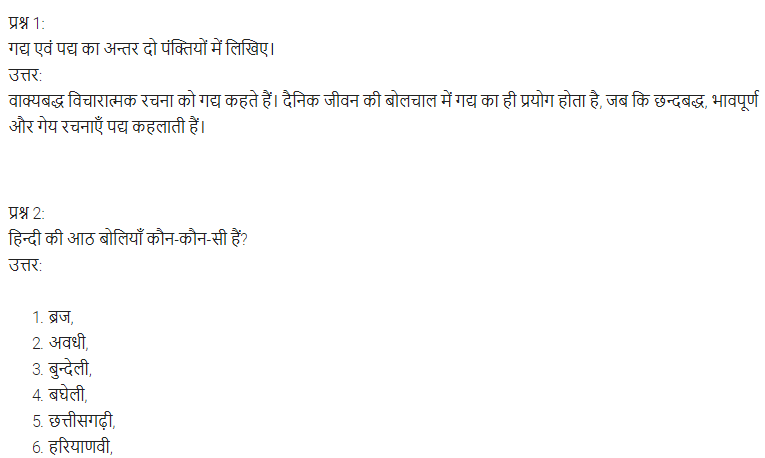

प्रश्न 1.

कारक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

किसी वाक्य में क्रिया के साथ जिसका अन्वय (सम्बन्ध) रहता है, उसको कारक कहते हैं; यथा—प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोषात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति।

प्रश्न 2.

विभक्तियाँ कितनी हैं? प्रत्येक का परिचय दीजिए।

उत्तर:

विभक्तियाँ सात होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी तथा सप्तमी। कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, सम्प्रदान (UPBoardSolutions.com) कारक में चतुर्थी, अप्रादान कारकं में पञ्चमी, सम्बन्ध में षष्ठी तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है।

प्रश्न 3.

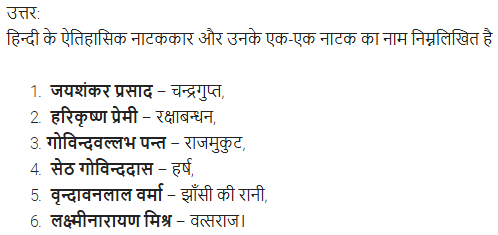

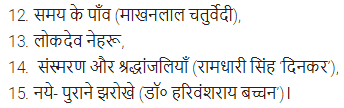

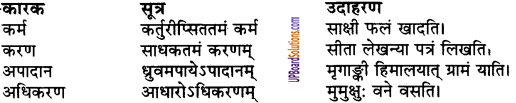

सूत्र लिखकर निम्नांकित कारकों के उदाहरण दीजिएकर्म, करण, अपादान, अधिकरण।

उत्तर:

प्ररन 4.

कारक विभक्तियों तथा उपपद विभक्तियों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

किसी पद में कारक के कारण प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ ‘कारक विभक्ति तथा किसी अव्यय के कारण प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ ‘उपपद विभक्ति’ कहलाती हैं।

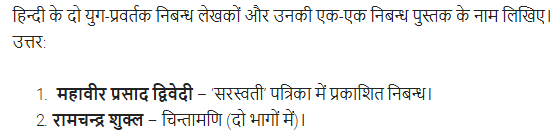

प्रश्न 5.

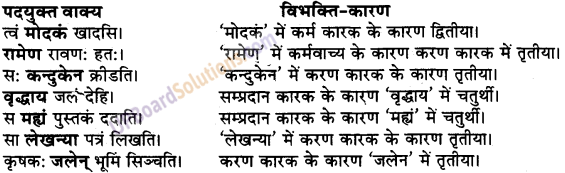

निम्नांकित पदों में प्रयुक्त विभक्तियों का कारण लिखिए

उत्तर:

प्रश्न 6.

अपनी गद्य पुस्तक के किसी एक पाठ में प्रयुक्त द्वितीया, चतुर्थी, पञ्चमी तथा सप्तमी विभक्तियों से युक्त पदों को छाँटिए तथा उनमें प्रयुक्त विभक्तियों का कारण लिखिए।

उत्तर:

सम्बद्ध उदाहरण ‘पुण्यसलिला गङ्गा’ पाठ से उद्धृते हैं

(क) सर्वे एकस्मिन्नेव घट्टे स्नानं कुर्वन्ति।

(ख) सौभाग्यात् भारतीयशासनेन गङ्गाप्रदूषणस्य विनाशाय महती योजना सञ्चालिता।

वाक्य

(क) के, ‘एकस्मिन्’ तथा घट्टे में अधिकरण कारक के कारण सप्तमी विभक्ति है। इसी वाक्य में स्नानं’ पद में कर्म कारक के कारण द्वितीया विभक्ति है।वाक्य

(ख) के ‘सौभाग्यात्’ पद में अपादान कारक के कारण पञ्चमी, ‘भारतीयशासनेन’ पद में करण कारक के कारण तृतीया तथा ‘विनाशाय’ पद में सम्प्रदान कारक के कारण चतुर्थी विभक्ति है।

प्ररन 7.

निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए

उत्तर:

विस्तुनिष्ठनोत्तर

अधोलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर रूप में चार विकल्प दिये गये हैं। इनमें से एक विकल्प शुद्ध है। शुद्ध विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए

प्रश्न 1.

विभक्तियों और कारकों की संख्या होती है’

(क) दस और सात

(ख) छ: और आठ

(ग) आठ और छः

(घ) पाँच और सात

प्रश्न 2.

कर्ता कारक का सूत्र कौन-सा है? ‘:

(क) कर्तुरीप्सिततमं कर्म

(ख) स्वतन्त्रः कर्ता

(ग) कर्तृकरणयोस्तृतीया

(घ) सहयुक्तेऽप्रधाने

प्रश्न 3.

सामान्यतया प्रथमा विभक्ति होती है

(क) सम्प्रदान कारक में

(ख) कर्म कारक में

(ग) कर्ता कारक में

(घ) करण कारक में

प्रश्न 4.

द्विकर्मक धातुओं के योग में कौन-सी विभक्ति होती है?

(क) चतुर्थी

(ख) तृतीया,

(ग) प्रथमा

(घ) द्वितीया

प्रश्न 5.

निम्नलिखित में कौन-सी धातु द्विकर्मक है?

(क) भू

(ख) याच्

(ग) पठ्

(घ) गम्

प्रश्न 6.

किस सूत्र से कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है?

(क) “कर्मणि द्वितीया’ से

(ख) ‘कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे’ से।

(ग) “अकथितञ्च’ से।

(घ) “अधिशीङ्स्थासां कर्म’ से

प्रश्न 7.

‘अक्षयः•••••••••• कुक्कुरं ताडयति’ में रिक्त-स्थान की पूर्ति होगी।

(क) दण्डानि’ से

(ख) “दण्डेन’ से

(ग) “दण्ड:’ से

(घ) “दण्डम्’ से

प्रश्न 8.

“पादेन खञ्जः’ में रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है?

(क) ‘साधकतमं करणम्’ से ।

(ख) ‘सहयुक्तेऽप्रधाने से

(ग) “येनाङ्गविकारः’ से :

(घ) “कर्तृकरणयोस्तृतीया’ से

प्रश्न 9.

‘सहयुक्तेऽप्रधाने’ सूत्र किस कारक और विभक्ति के लिए प्रयुक्त होता हैं?

(क) सम्प्रदान और चतुर्थी

(ख) करण और तृतीया

(ग) अपादान और पंचमी

(घ) अधिकरण और सप्तमी

प्रश्न 10.

‘विना’ के योग में कौन-सी विभक्ति प्रयुक्त होगी?

(क) चतुर्थी

(ख) तृतीया

(ग) षष्ठी

(घ) प्रथमा

प्रश्न 11.

‘कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्’ किस कारक की परिभाषा है?

(क) कर्म कारक की

(ख) सम्प्रदान कारक की

(ग) कर्ता कारक की

(घ) करण कारक की

प्रश्न 12.

‘नृपः विप्रेभ्यः गां ददाति’ में रेखांकित पद में कौन-सी विभक्ति है?

(क) तृतीया

(ख) चतुर्थी

(ग) पञ्चमी

(घ) षष्ठी

प्रश्न 13.

‘नमः’, ‘स्वस्ति’, ‘स्वाहा’ और ‘स्वधा’ के योग में कौन-सी विभक्ति होती है?

(क) द्वितीया

(ख) तृतीया

(ग) चतुर्थी

(घ) सप्तमी

प्रश्न 14.

‘मह्यं मोदकं रोचते’ में चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग का क्या कारण है?

(क) सम्प्रदान कारक।

(ख) मोदक शब्द

(ग) अस्मद् शब्द

(घ) रुच् धातु

प्रश्न 15.

किस मूत्र के अनुसार ‘रुच्’ धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है?

(क) ‘स्पृहेरीप्सितः’ के अनुसार

(ख) ‘रुच्यर्थानां प्रीयमाणः के अनुसार

(ग) “भीत्रार्थानां भयहेतुः’ के अनुसार

(घ) “चतुर्थी सम्प्रदाने के अनुसार

प्रश्न 16.

निम्नलिखित में अपादान कारक का कौन-सा सूत्र है?

(क) आख्यातोपयोगे

(ख) ध्रुवमपायेऽपादानम्

(ग) अपादाने पञ्चमी

(घ) भीत्रार्थानां भयहेतुः

प्रश्न 17.

सैनिकः अश्वात् पतति।’ में किस सूत्र में पञ्चमी विभक्ति हो रही है?

(क) ध्रुवमपायेऽपादानम्

(ख) अपादाने पञ्चमी

(ग) भीत्रार्थानां भयहेतुः

(घ) आधारोऽधिकरणम्

प्रश्न 18.

‘भी’ तथा ‘रक्ष’ धातुओं के योग में कौन-सी विभक्ति होती है? .

(क) सप्तमी

(ख)-द्वितीया

(ग) तृतीया

(घ) पञ्चमी

प्रश्न 19.

क्त प्रत्ययान्त शब्दों के किस कालवाची होने पर षष्ठी विभक्ति होती है?

(क) आज्ञार्थककालवाची

(ख) भविष्यत्कालवाची

(ग) भूतकालवाची

(घ) वर्तमानकालवाची

प्रश्न 20.

‘यतश्च निर्धारणम्’ सूत्र में किन-किन विभक्तियों का विधान होता है?

(क) षष्ठी-सप्तमी विभक्तियों को

(ख) प्रथमा-द्वितीया विभक्तियों को

(ग) चतुर्थी-पञ्चमी विभक्तियों को

(घ) तृतीया-सप्तमी विभक्तियों का

प्रश्न 21.

आधार में कौन-सा कारक होता है?

(क) अपादान

(ख) कमें।

(ग) अधिकरण

(घ) करण

प्रश्न 22.

‘विनीतः मातरि साधुः।’ के रेखांकित पद में कौन-सी विभक्ति और सूत्र प्रयुक्त हुआ है?

(क) सप्तमी और साध्वसाधु प्रयोग च

(ख) तृतीया और सहयुक्तेऽप्रधाने

(ग) षष्ठी और षष्ठी हेतुप्रयोगे

(घ) द्वितीया और अकथितं च

प्रश्न 23.

कृष्णः गोकुले वसति।’ में रेखांकित पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो रही है?

(क) यतश्च निर्धारणम्’ सूत्र से

(ख) ‘आधारोऽधिकरणम्’ सूत्र से

(ग) “सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से

(घ) “साध्वसाधु प्रयोगे च सूत्र से

प्रश्न 24.

‘पृथक्’ के योग में कौन-सी विभक्ति नहीं होती है?

(क) द्वितीय

(ख) तृतीया

(ग) पञ्चमी

(घ) सप्तमी

प्रश्न 25.

यदि ‘शी’, ‘स्था’ एवं ‘आस्’ धातुएँ अधि’ उपसर्गपूर्वक नहीं आती हैं, तो आधार में कौन-सी विभक्ति होती है?

(क) द्वितीया

(ख) तृतीया

(ग) पञ्चमी

उत्तर:

1. (ग) आठ और छः, 2. (ख) स्वतन्त्रः कर्ता, 3. (ग) कर्ता कारक में, 4. (घ) द्वितीया, 5. (ख) याच्, 6. (क) “कर्मणि द्वितीया’ सूत्र से, 7. (ख) ‘दण्डेन’ से, 8. (ग) येनाङ्गविकार:’ से, 9. (ख) करण और तृतीया, 10. (ख) तृतीया, 11. (ख) सम्प्रदान कारक की, 12. (ख) चतुर्थी, 13. (ग) चतुर्थी, 14. (घ) रुच् धातु, 15. (ख) ‘रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ के अनुसार, 16. (ख) ध्रुवमपायेऽपादानम्, 17. (ख) अपादाने पञ्चमी, 18. (घ) पञ्चमी, 19. (घ) वर्तमानकालवाची, 20. (क) षष्ठी-सप्तमी विभक्तियों का, 21. (ग) अधिकरण 22. (क) सप्तमी और साध्वसाधु प्रयोगे च, 23. (ग) “सप्तम्यधिकरणे च’ सूत्र से, 24. (घ) सप्तमी, 25. (घ) सप्तमी।

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 6 कारक एवं विभक्ति प्रकरण (व्याकरण) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Sanskrit Chapter 6 कारक एवं विभक्ति प्रकरण (व्याकरण), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()

![]()