UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 केन्द्र सरकार (अनुभाग – दो)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 केन्द्र सरकार (अनुभाग – दो).

विस्तृत उत्तरीय प्रत

प्रश्न 1.

संसद के कौन-कौन से अंग हैं ? लोकसभा का गठन एवं उसके अधिकारों का वर्णन भी कीजिए। [2010, 14]

या

लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किनके द्वारा होता है ? सभा की बैठकों के सफल संचालन हेतु वे क्या कार्य करते हैं ? [2009, 10, 11]

या

लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। [2011]

या

लोकसभा के गठन की प्रक्रिया समझाइए। [2011]

या

लोकसभा के सदस्यों की किन्हीं दो योग्यताओं का उल्लेख कीजिए तथा उमका नियमित कार्यकाल बताइट। [2013]

या

लोकसभा की विधायी शक्तियों पर प्रकाश डालिए। [2013]

या

लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएँ क्या हैं? [2013]

या

भारत की संसद के कौन-कौन से अंग हैं? संसद के कार्यों की विवेचना कीजिए। [2016, 17]

या

लोकसभा का गठन कैसे होता है? उसके सदस्यों की अर्हता, निर्वाचन विधि तथा कार्यकाल पर प्रकाश डालिए। [2018]

या

लोकसभा के किन्हीं तीन कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2018]

उत्तर :

केन्द्रीय सरकार के तीन अंग होते हैं—(1) संसद, (2) कार्यपालिका तथा (3) न्यायपालिका। भारतीय संविधान में केन्द्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है। संसद के तीन घटक (अंग) होते हैं—(1) राष्ट्रपति, (UPBoardSolutions.com) (ii) राज्यसभा (उच्च सदन) तथा (iii) लोकसभा (निम्न सदन)। लोकसभा समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का। दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है।

![]()

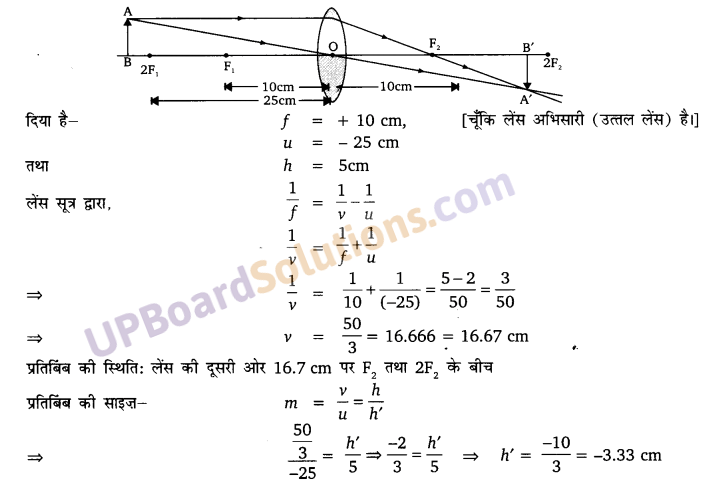

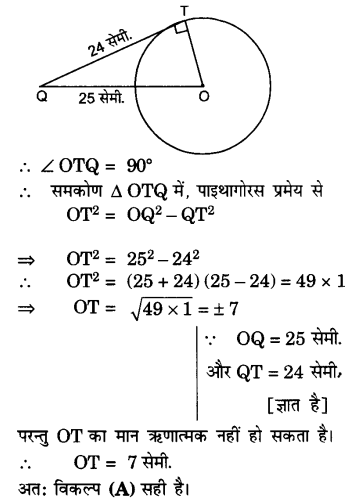

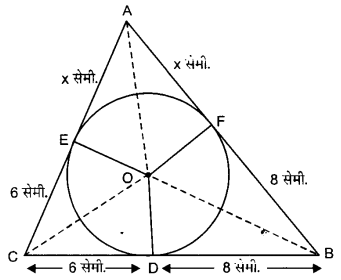

लोकसभा का गठन

लोकसभा संसद को निम्न सदन है, इसका गठन निम्नवत् किया जाता है-

सदस्यों की संख्या तथा निर्वाचन- मूल संविधान में हुए संशोधनों के उपरान्त वर्तमान में यह निश्चित कर दिया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य-संख्या 552 हो सकती है, जिसमें राज्यों के 530 सदस्य, संघ-राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इण्डियन समुदाय से न किये जा सकते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 543 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं; जो भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान पद्धति द्वारा चुने गये हैं।

आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं। निर्वाचित होने के पश्चात् सदस्यों को राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता– लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए यह आवश्यक है। कि–(1) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। (2) वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। (3) वह लोकसभा के किसी चुनाव क्षेत्र में मतदाता हो और अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो। पागल, दिवालिया, विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले, लाभकारी सरकारी पद के स्वामी तथा विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं।

कार्यकाल- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु विशेष परिस्थिति में इसका समय एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा की 6 महीने (UPBoardSolutions.com) बाद बैठक अवश्य होनी चाहिए। लोकसभा के वर्ष में सामान्यत: तीन अधिवेशन होते हैं।

पदाधिकारी- लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) चुन लेते हैं। अध्यक्ष सदन की बैठक में अध्यक्षता तथा उसकी कार्यवाही का संचालन करता है, अधिवेशनों में अनुशासन बनाये रखता है, मत गिनता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत भी देता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन्हीं कार्यों को उपाध्यक्ष करता है। सभा की बैठकों के सफल संचालन हेतु लोकसभा अध्यक्ष तथा सदस्य विभिन्न कार्य सम्पादित करते हैं। इन समस्त कार्यों का विवरण निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

![]()

लोकसभा के अधिकार (कार्य एवं शक्तियाँ)

लोकसभा के अधिकार निम्नलिखित हैं –

1. कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य- लोकसभा को राष्ट्रीय हितों के लिए कानूनों में संशोधन करने तथा किसी कानून को रद्द करने का अधिकार है। यह संघ सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट विषयों (Residuary matters) पर कानून बनाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे राज्य सूची पर भी | कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।

2. शासन सम्बन्धी अधिकार– संसदात्मक शासन-व्यवस्था में शासन की वास्तविक शक्ति मन्त्रिपरिषद् के हाथ में होती है। मन्त्रिपरिषद् व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित करके, विधेयकों को अस्वीकृत करके, बजट में कटौती करके तथा मन्त्रियों के कार्यों की जाँच करके उन पर नियन्त्रण रखते हैं। लोकसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकती है।

3. वित्तीय अधिकार– वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक (बजट) राज्यसभा के पास भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करती तो वित्त विधेयक पारित समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मदों को छोड़कर शेष सभी मदों में कटौती करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने का अधिकार भी लोकसभा को प्राप्त है।

4. संविधान में संशोधन का अधिकार- लोकसभा तथा राज्यसभा कुछ विषयों में साधारण बहुमत से ॥ तथा कुछ विषयों में दो-तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है।

5. निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तथा सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करते हैं।

6. महाभियोग लगाने का अधिकार- लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सिद्ध करके उसे पद से हटा सकती है। यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध अयोग्यता या दुराचार का प्रस्ताव पारित करके उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटवा सकती है।

प्रश्न 2. राज्यसभा का संगठन किस प्रकार होता है ? उसके अधिकार क्या हैं ?

या

राज्यसभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। [2015, 16]

या

राज्यसभा की संरचना का वर्णन कीजिए।

या

राज्यसभा के सदस्यों की क्या अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं? स्पष्ट कीजिए |[2014, 18]

या

राज्यसभा के किन्हीं दो विशेष कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2015]

![]()

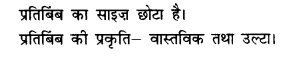

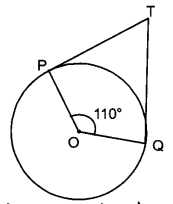

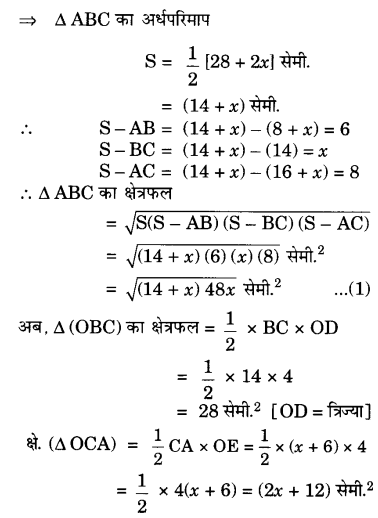

राज्यसभा का संगठन

उत्तर :

राज्यसभा संसद का स्थायी, द्वितीय अथवा उच्च सदन है। इसकी रचना निम्नवत् होती है

सदस्य-संख्या तथा उनका निर्वाचन- संविधान द्वारा (UPBoardSolutions.com) राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गयी है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज-सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शेष सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं।

राज्यों की विधानसभाएँ- अपने-अपने राज्य से उतने ही सदस्यों का निर्वाचन करती हैं जितने प्रत्येक राज्य के लिए संविधान द्वारा निश्चित हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस समय राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये

सदस्यों की योग्यताएँ–(1) प्रत्याशी भारत का नागरिक हो। (2) उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। (3) उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ हों और उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह निर्वाचित होना चाहता हो।

कार्यकाल- राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है, किन्तु प्रत्येक दो वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तथा दो वर्ष की अवधि का अनुपात इस प्रकार बैठता है कि प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर रह पाता है।

पदाधिकारी राज्यसभा के दो पदाधिकारी होते हैं—(1) सभापति तथा (2) उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, अनुशासन बनाये रखता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, मतों की गणना करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत भी देता है। सभापति की अनुपस्थिति में यही कार्य उपसभापति द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

राज्यसभा के अधिकार (कार्य एवं शक्तियाँ)

राज्यसभा को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं-

1. कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार- राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर संघ सूची तथा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी साधारण विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अपने पास छह माह तक रोक भी सकती है।

2. वित्तीय अधिकार– वित्तीय मामलों में राज्यसभा एक कमजोर सदन है। कोई भी वित्त विधेयक अथवा बजट सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक या बजट राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसे वह अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा वित्तीय विधेयक को चाहे रद्द कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे या चौदह दिन , तक उस पर कोई कार्यवाही न करे; इन (UPBoardSolutions.com) सभी दशाओं में वह विधेयक राज्यसभा से पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

3. मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण– मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा निन्दा प्रस्ताव रखकर मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रख सकते हैं किन्तु राज्यसभा को मन्त्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है।

4. निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तथा सभी संदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यसभा के सदस्य अपने में से उपसभापति भी निर्वाचित करते हैं।

5. संविधान में संशोधन का अधिकार- संविधान में संशोधन करने के मामले में राज्यसभा तथा लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं। संशोधन प्रस्ताव चाहे बहुमत से पारित किया जाना हो अथवा दो-तिहाई बहुमत से, वह तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन उसे निर्धारित विधि द्वारा पारित करें।

6. न्यायिक अधिकार- राज्यसभा तथा लोकसभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की विधि द्वारा अपदस्थ करने का अधिकार है।

![]()

7. अन्य अधिकार-

- राज्यसभा के सदस्य मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित किये जाते हैं।

- अधिवेशन | काल में सदस्यों को सभापति की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

- संसद में दिये गये भाषण के लिए उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शक्तियों और (UPBoardSolutions.com) कार्यों की दृष्टि से लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा एक शक्तिहीन सदन है, इसके बाद भी इस सदन के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि इसे एक आदर्श सदन कहा जा सकता है।

प्रश्न 3. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। [2010, 12, 14, 17]

या

भारत के राष्ट्रपति के दो संवैधानिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। [2014]

या

भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। [2015, 16]

या

भारत के राष्ट्रपति के दो विशेषाधिकार लिखिए। [2015]

उत्तर :

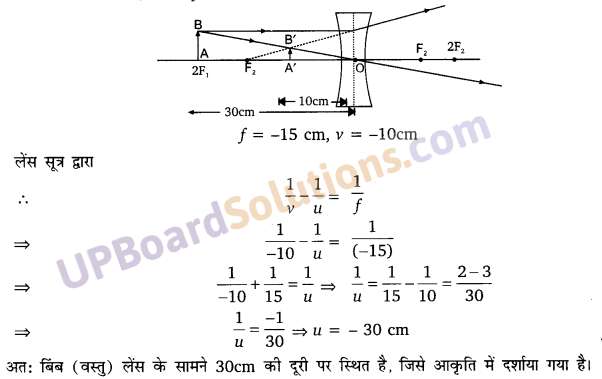

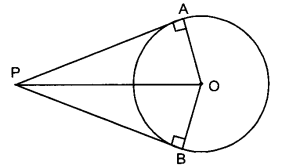

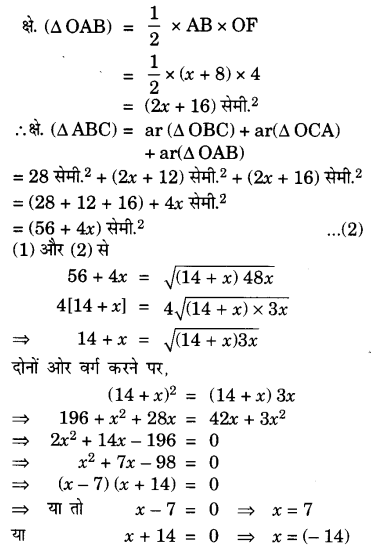

राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी एवं प्रधान है। भारतीय संविधान की धारा 63 के अनुसार, राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार (कार्य) एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कर सकता है। राष्ट्रपति के इन अधिकारों को मुख्यत: दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

![]()

(अ) साधारण स्थिति में अधिकार

साधारण स्थिति में राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं-

1. कार्यपालिका या शासन-सम्बन्धी अधिकार- राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है; अत: उसे कार्यपालिका सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं

- केन्द्रीय शासन के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।

- राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बँटवारी करता है।

- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल तथा संघ | लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ एटॉर्नी जनरल, नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रों का शासन प्रबन्ध चलाने के लिए चीफ कमिश्नर, उपराज्यपाल आदि को भी नियुक्त करता है।

- राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा बाहर से आये राजदूतों के प्रमाण-पत्र भी देखता है।

- राष्ट्रपति ही भारतीय जल, थल एवं वायु सेनाओं का प्रधान होता है।

- राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री से शासन–सम्बन्धी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

2. कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार- राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का महत्त्वपूर्ण अंग है। उसे कानून-निर्माण के क्षेत्र में भी निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं

- राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है।

- राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करने या लिखित सन्देश भेजने का अधिकार प्राप्त है।

- संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए बिना कानून नहीं बन सकता।

- संसद का अधिवेशन न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति (UPBoardSolutions.com) को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

- राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है।

- लोकसभा की अवधि पाँच वर्ष होती है, परन्तु राष्ट्रपति निश्चित अवधि से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है।

3. धन-सम्बन्धी अधिकार- संविधान में राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्रदान किये । गये हैं

- राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में वित्त मन्त्री के माध्यम से संसद में बजट प्रस्तुत करता है।

- राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

- राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जो आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में परामर्श देता है।

- राष्ट्रपति ‘आकस्मिक निधि से सरकार को व्यय करने के लिए धन दे सकता है।

- राष्ट्रपति नये करों को लगाने तथा प्रचलित करों को समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है।

4. न्याय-सम्बन्धी अधिकार- राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति को मृत्यु-दण्ड भी क्षमा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के इस अधिकार में केवल इतनी ही सीमितता है कि ये दण्ड अपराधी को सैनिक न्यायालय द्वारा न दिये गये हों। राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त अन्यत्र भी की जा सकती है।

(ब) संकटकालीन अधिकार

संविधान में राष्ट्रपति को संकटकाल में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। संकटकाल की परिस्थितियों में राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करके शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लेता है। राष्ट्रपति देश में संकटकाल की घोषणा निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकता है

1. युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा उसकी सम्भावना से संकट उत्पन्न हो जाने पर।

2. राज्यों में संवैधानिक शासन के विफल हो जाने के कारण संकट उत्पन्न हो जाने पर।

3. देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर।

![]()

प्रश्न 4.

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है ? कार्यपालिका के सर्वोच्च अध्यक्ष होने

या

के नाते उनका क्या महत्त्व है ? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन प्रत्याशी हो सकता है ? [2009, 10]

या

राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। [2012]

या

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। उसके पद की अर्हताएँ क्या हैं ? उसकी निर्वाचन प्रक्रिया उदाहरण सहित समझाइट। [2013]

या

राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? [2012]

या

भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। [2015]

या

भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्धारित तीन योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। [2017]

उत्तर : राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी एवं प्रधान है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द हैं।

राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य योग्यताएँ (अर्हताएँ)

राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ (अर्हताएँ) होनी आवश्यक हैं

- वह भारत का नागरिक हो।

- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

- वह लोकसभा को सदस्य बनने की (UPBoardSolutions.com) योग्यता रखता हो।..

- वह संसद के किसी सदन को या राज्य विधानमण्डल का सदस्य न हो।

- वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य किसी लाभ के पद पर न हो।

राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रक्रिया

राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद एवं विधानमण्डलों के मनोनीत सदस्य तथा विधान-परिषदों के सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल मत-संख्या और राज्य

विधानसभाओं के सदस्यों की कुल मत-संख्या समान रखी जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे न तो संसद अपनी इच्छा को अपने बहुमत से राज्यों पर आरोपित कर सके और ने राज्य अपने बहुमत से संसद की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सके। भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मतों के मान में एकरूपता तथा राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य निम्नलिखित विधि से निकाला जाता है

3. राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत-प्रणाली द्वारा

गुप्त मतदान रीति से होता है। सभी मतदाताओं को मत-पत्र पर अपनी (UPBoardSolutions.com) प्राथमिकताएँ 1, 2, 3,… देनी होती हैं। चुनाव में विजयी होने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कम-से-कम एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस निश्चित संख्या को निर्धारित कोटा कहा जाता है। यह कोटा वैध मतों का स्पष्ट बहुमत होता है, अर्थात् आधे से अधिक मत होने चाहिए।

मतगणना के प्रथम चक्र में प्रथम प्राथमिकताओं की गिनती की जाती है और यदि इसमें ही किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि प्रथम चक्र में निर्धारित कोटा किसी को भी प्राप्त नहीं होता तो द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र अर्थात् जब तक निर्धारित कोटे के मत नहीं मिल जाते, मतगणना जारी रहती है। द्वितीय चक्र में द्वितीय प्राथमिकताओं को गिना जाता है तथा जिस उम्मीदवार के सबसे कम मत होते हैं. तथा जिसके जीतने के अवसर नगण्य होते हैं उसके मत दूसरे उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं। किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा मिल जाने पर मतगणना समाप्त कर दी जाती है।

![]()

भारत के राष्ट्रपति का महत्त्व

राष्ट्रपति का पद, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च एवं गरिमा का पद है। राष्ट्रपति के अधिकारों एवं कार्यों को लेकर प्रारम्भ से ही विवाद होता रहा है। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है क्या संविधान राष्ट्रपति को सभी विषयों पर केवल मन्त्रिमण्डल की सलाह पर ही कार्य करने की बाध्यता प्रदान करता है?

“हमारे संविधान के अनुछेद 53 (1) के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किन्तु अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति के अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान, प्रधानमन्त्री होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को कार्यपालिका को (UPBoardSolutions.com) औपचारिक प्रधान बनाया गया है। संविधान के 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 74(1) में पुनः संशोधन किया गया है। अब अनुच्छेद 74 (1) निम्नवत् है

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमन्त्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परन्तु राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।” निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल में निहित हैं। संविधान द्वारा जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गयी हैं उनका प्रयोग व्यवहार में प्रधानमन्त्री व मन्त्रिमण्डल करता है। कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति का पद महत्त्वहीन है, किन्तु उनका विचार सही नहीं है। संसदीयशासन-प्रणाली में राष्ट्रपति के पद का विशेष महत्त्व है। वह राष्ट्र का प्रतीक है, लोकतन्त्र का प्रहरी तथा रक्षक है।

प्रश्न 5.

धन विधेयक तथा साधारण विधेयक का अन्तर स्पष्ट कीजिए। संसद में विधेयक किस प्रकार पारित किया जाता है ?

वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में क्या अन्तर है ? [2009, 17]

या

वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में दो अन्तर बताइट। [2011, 13]

या

भारतीय संसद में कानून-निर्माण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

संसद में साधारण विधेयक पारित किये जाने की क्या प्रक्रिया है? इसके विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की इसमें क्या भूमिका है? [2014]

या

वित्त विधेयक क्या है ? यह साधारण विधेयक से किस प्रकार भिन्न होता है ? [2015]

या

संसद में वित्त विधेयक पारित होने की क्या प्रक्रिया है? दोनों सदनों में गत्यावरोध हो जाने पर वित्त विधेयक कैसे पारित होता है? [2017]

उत्तर :

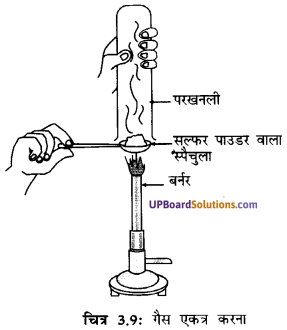

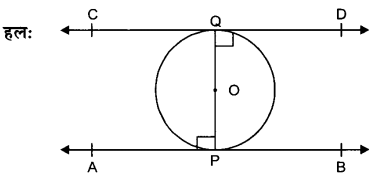

धन विधेयक तथा साधारण विधेयक में अन्तर

जिन विधेयकों को सम्बन्ध धन से होता है, उन्हें धन विधेयक कहा जाता है तथा जिन विधेयकों का सम्बन्धं धन से नहीं होता है, उन्हें साधारण विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक, साधारण विधेयकों से अनेक बातों में भिन्न होते हैं; जैसे

- धन विधेयकों का लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, जबकि साधारण विधेयकों के लिए यह आवश्यक नहीं है।

- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत (UPBoardSolutions.com) नहीं किये जा सकते, जबकि साधारण विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

- धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं, जब कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

- राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह उसे केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, जबकि साधारण विधेयकों के बारे में अन्य प्रकार की व्यवस्था होती है।

![]()

संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया

संसद में दोनों ही प्रकार के विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन निम्नवत् है-

(क) साधारण विधेयक पारित होने की प्रक्रिया

संसद का सबसे प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर भी | तब तक कानून का रूप धारण नहीं करते, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। साधारण विधेयक पारित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों (Steps) के आधार पर सम्पन्न होती है

1. विधेयक का प्रस्तुतीकरण तथा प्रथम वाचन– साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदस्य को है, परन्तु इसके लिए उसे सदन के अध्यक्ष को एक माह पूर्व सूचना देनी होती है। निर्धारित तिथि पर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को सदन की आज्ञा मिल जाती है और वह सदन में विधेयक का शीर्षक तथा उद्देश्य बताता है। यह विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है।

2. द्वितीय वाचन– प्रथम वाचन के कुछ समय उपरान्त द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन के लिए निर्धारित की गयी तिथि को विधेयक-प्रस्तुतकर्ता यह निर्णय करता है कि विधेयक पर शीघ्र विचार किया जाए या उसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए अथवा जनमत जानने के लिए उसे जनता के समक्ष प्रसारित कर दिया जाए। साधारणतया विधेयक पर शीघ्र विचार नहीं किया जाता है। कुछ विशेष विधेयकों पर ही शीघ्र विचार (UPBoardSolutions.com) किया जाता है। शेष प्रवर समिति के पास विचार-विमर्श के लिए भेज दिये जाते हैं। द्वितीय वाचन के अन्तर्गत विधेयक के मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में ही विचार-विमर्श किया जाता है। इसमें प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता।

3. प्रवर समिति में विधेयक– प्रवर समिति सदन के कुछ सदस्यों से मिलकर बनती है। इस समिति में विधेयक का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन होता है और आवश्यक स्थानों पर संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाता है। सम्पूर्ण आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् समिति विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन को वापस भेज देती है।

4. प्रतिवेदन अवस्था– समिति द्वारा प्रतिवेदन को सदन में विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस समय विधेयक की प्रत्येक धारा पर गम्भीरता से विचार किया जाता है। परिणामस्वरूप विधेयक के सम्बन्ध में अनेक संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार विधेयक की प्रत्येक धारा पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श हो जाने के बाद द्वितीय वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

5. तृतीय वाचन– विधेयक का तृतीय वाचन मात्र औपचारिकता के रूप में होता है। इस वाचन में विधेयक की शब्दावली एवं भाषा में संशोधन के अतिरिक्त, कोई अन्य संशोधन नहीं किया जाता। अन्त में, इस विधेयक पर मतदान होता है। यदि इस विधेयक को उपस्थित सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो विधेयक उस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है।

6. द्वितीय सदन में विधेयक– प्रथम सदन द्वारा पारित होने के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ द्वितीय सदन में प्रेषित कर दिया जाता है। वहाँ भी प्रथम सदन के समान ही इसके तीन वाचन होते हैं। यदि इस सदन में भी यह पारित हो जाता है, तब इसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। यह भी हो सकता है कि द्वितीय सदन इसे पारित न करे या कोई ऐसा संशोधन करना चाहे, जो पहले सदन को स्वीकार न हो। ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में इसे प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर विधेयक पर निर्णय किया जाता है कि इसे पारित किया जाए अथवा रद्द कर दिया जाए। राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को पारित करने में अधिक-से-अधिक छः माह की देरी कर सकती है।

7. राष्ट्रपति की स्वीकृति– दोनों सदनों से विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् यह राष्ट्रपति के पास। उसके हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् यह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है और एक निश्चित तिथि को सम्पूर्ण देश में लागू कर (UPBoardSolutions.com) दिया जाता है। यह भी सम्भव हो सकता है कि राष्ट्रपति उसमें कुछ दोष अनुभव करे और उसे पुनः विचारार्थ संसद को भेज दे; किन्तु संसद द्वारा पुनः पारित करके भेजने पर राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने होते हैं।

(ख) धन-सम्बन्धी या वित्तीय विधेयक पारित होने की प्रक्रिया

धन-सम्बन्धी विधेयक एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर पारित होता है। ये विधेयक केवल लोकसभा में ही मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं और इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व इनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक होती है। लोकसभा में पारित होने के पश्चात् ये विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं। राज्यसभा विचार करने के लिए विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, अर्थात् उसे 14 दिन की अवधि में ही इस विधेयक को लोकसभा के पास अवश्य लौटा देना होता है। यदि राज्यसभा विधेयक को निश्चित समयावधि में पारित कर देती है तो दोनों सदनों से यह विधेयक पारित समझा जाता है। दूसरी विशेष बात यह है कि राज्यसभा के किसी संशोधन को स्वीकार करने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती। इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि राज्यसभा इस विधेयक को निश्चित अवधि में नहीं लौटाती है तो यह विधेयक 14 दिन के बाद पारित माना जाता है। इस प्रकार राज्यसभा वित्त-विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। दोनों सदनों में पारित हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास औपचारिक स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है और उसके हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है।

![]()

प्रश्न 6. भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का उल्लेख कीजिए। [2011, 12, 13]

या

यदि भारत के किसी राज्य में संवैधानिक शासन-तन्त्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति अपने किस अधिकार के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा ? ऐसी कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ेगा ? राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश में संकटकालीन स्थिति घोषित कर सकता है? संविधान द्वारा यदि उसे ये अधिकार न प्रदान किए गए होते तो देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती। [2011, 14, 18]

या

भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन-सी योग्यताएँ आवश्यक हैं ? राष्ट्रपति की । आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। [2012]

या

राष्ट्रपति किन तीन प्रकार की स्थितियों में आपातकाल घोषित कर सकता है ? क्या वह ऐसा स्वेच्छा से कर सकता है ? [2012]

या

भारत के राष्ट्रपति के किन्हीं दो संकटकालीन अधिकारों पर प्रकाश डालिए। [2013]

या

राष्ट्रपति के तीन संकटकालीन अधिकारों का उल्लेख कीजिए। [2013]

या

संक्षेप में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। [2014, 15]

या

राष्ट्रपति किन-किन परिस्थितियों में संकटकाल की घोषणा कर सकता है ? [2014]

या

उन तीन परिस्थितियों को समझाइए जब राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ? [2015, 16]

या

भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। [2015]

या

राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश में आपातकाल घोषित करता है? उनमें से किन्हीं दो को संक्षेप में लिखिए। [2016]

उत्तर :

राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएँ[संकेत-इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखें।

देश पर कभी भी किसी-न-किसी प्रकार का संकट आ सकता है; अत: संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार आपात स्थिति में ही प्रयुक्त किये जा सकते हैं न कि (UPBoardSolutions.com) छिटपुट हिंसात्मक गतिविधियों पर। इसलिए ये आपातकालीन या संकटकालीन अधिकार कहलाते हैं। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों में निम्नलिखित तीन प्रकार की संकटकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है

- युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण संकटकालीन अवस्था,

- संवैधानिक शासन की असफलता से उत्पन्न संकट की अवस्था तथा

- देशव्यापी आर्थिक अथवा वित्तीय संकट की अवस्था।

1. युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण संकटकालीन अवस्था (अनुच्छेद 352)- जब राष्ट्रपति को यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि राष्ट्र पर बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है अथवा उत्पन्न होने की सम्भावना है, तब राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करके सम्पूर्ण देश या संकटग्रस्त क्षेत्र का शासन-भार अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार की घोषणा का अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। इस प्रकार के संकटकाल की घोषणा भारत में अब तक चार बार हो चुकी है।

राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा तभी कर सकता है जब कि मन्त्रिमण्डल लिखित रूप से राष्ट्रपति से ऐसा करने का आग्रह करे। घोषणा लागू होने के दिन से एक महीने के अन्तर्गत इसे संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होता है। यदि घोषणा के उपरान्त लोकसभा भंग हो जाए और घोषणा को स्वीकृति न मिल पाये तो इस पर एक माह के अन्दर राज्यसभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। बाद में जब लोकसभा का अधिवेशन प्रारम्भ होता है, तब 30 दिन की अवधि में लोकसभा से भी स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। यदि 30 दिन की अवधि में स्वीकृति नहीं मिलती है तो यह घोषणा स्वतः समाप्त मानी जाती है।

संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर यह घोषणा अधिक-से-अधिक 6 माह तक लागू रह । सकती है। इससे अधिक समय तक इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह पश्चात् संसद की स्वीकृति

आवश्यक होती है। लोकसभा साधारण बहुमत से संकटकालीन घोषणा को समाप्त कर सकती है।

2. संवैधानिक शासन की असफलता से उत्पन्न संकट की अवस्था(अनुच्छेद 356)- यद्यपि भारत एक संघात्मक देश है, परन्तु यहाँ संविधान के द्वारा समस्त राज्यों के लिए एक-सी शासन-व्यवस्था की गयी है। यदि किसी राज्य में संविधान के निर्देशानुसार शासन-व्यवस्था संचालित नहीं की जा रही है। तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। राज्य की संकटकालीन स्थिति की सूचना राष्ट्रपति तक पहुँचाने का कार्य राज्यपाल का होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल द्वारा सूचना पहुँचाये जाने पर उस राज्य में आपातकाल की घोषणा हो ही जाएगी। इसका निर्णय राष्ट्रपति पर निर्भर रहता है। 1998 ई० में बिहार के राज्यपाल द्वारा सूचना दिये जाने के बावजूद राष्ट्रपति ने वहाँ आपातकालीन स्थिति की घोषणा नहीं की थी। इस प्रकार की संकटकालीन घोषणा को भी संसद में स्वीकृत कराना पड़ता है। इसके लागू रहने की भी वही शर्ते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर संकटकालीन घोषणा के सन्दर्भ में निश्चित की गयी हैं। संसद की स्वीकृति मिलने पर यह 6 महीने तक ही लागू रह सकती है; किन्तु 42वें संवैधानिक संशोधन (1976 ई०) के आधार पर इस अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। एक-एक वर्ष बढ़ाकर संकटकालीन घोषणा की अवधि को अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

3. देशव्यापी आर्थिक अथवा वित्तीय संकट की अवस्था( अनुच्छेद 360 )- राष्ट्रपति को संविधान की धारा 360 द्वारा आर्थिक संकट की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति यह घोषणा उस समय कर सकता है, जब उसे यह विश्वास हो जाए कि सम्पूर्ण भारत या कोई राज्य किसी विशिष्ट आर्थिक संकट की स्थिति में है। जो शर्ते या बातें राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा के सम्बन्ध में हैं, वे ही इस घोषणा के सम्बन्ध में भी हैं। इसको भी एक महीने के अन्तर्गत संसद से स्वीकृत कराना पड़ता है। इसको केवल राष्ट्रपति अपनी दूसरी घोषणा द्वारा ही समाप्त कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा राज्य में अभी तक नहीं हुई है।

संकटकालीन अधिकारों की समीक्षा

कुछ आलोचकों का मत है कि राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का दुरुपयोग करके तानाशाह भी बन सकता है, इसलिए ये अधिकार लोकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के विरुद्ध हैं। परन्तु ऐसा कहते समय वे यह भूले। जाते हैं कि असामान्य परिस्थितियों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए आपातकालीन व्यवस्था को लागू करना परमावश्यक होता है। लेकिन इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग न किया जा सके, ऐसी भी व्यवस्था संविधान में कर दी गयी है।

आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग में भी राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का ही निर्वाह करता है। राष्ट्रपति की इस प्रकार की स्थिति उसके पद को बहुत ही गौरवपूर्ण बना देती है। परन्तु व्यवहार में वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वविवेक से नहीं करता; वह इन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् के परामर्श पर करता है। अतः व्यवहार में उसकी शक्तियाँ सीमित हैं।

प्रश्न 7. भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में अन्तर स्पष्ट कीजिए। [2016, 18]

उत्तर : राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व या सिद्धान्त और मूल अधिकारों (UPBoardSolutions.com) में अन्तर भारतीय संविधान में वर्णित नीति-निदेशक सिद्धान्तों तथा मूल अधिकारों में निम्नलिखित अन्तर पाया जाता है

1. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों और मूल अधिकारों में अन्तर यह है कि मूल होते हुए भी ये निदेशक सिद्धान्त न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। निदेशक सिद्धान्त राज्याधिकारियों के लिए नैतिक आदर्शों के रूप में हैं, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकारियों का अतिक्रमण होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका से पीड़ा निवारणार्थ याचना कर सकता है।

2. इस प्रकार दोनों में अन्तर यह है कि मूल अधिकारों को लागू करने में कानून की बाध्यकारी शक्ति निहित होती है, जबकि नीति-निदेशक सिद्धान्तों में केवल नैतिक शक्ति है। इन सिद्धान्तों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता।

3. मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति-निदेशक सिद्धान्तों की प्रकृति सकारात्मक हैं। ग्लैडहिल ने दोनों में अन्तर बताते हुए लिखा है-“मूल अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधात्मक आज्ञाएँ हैं। इनके द्वारा राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के पवित्र अधिकार हैं। इसके विपरीत, राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए?

4. संविधान के भाग III में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है, जबकि भाग IV में नीति-निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है।

5. जहाँ मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना की गई है, वहीं नीति-निदेशक

सिद्धान्तों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना की गई है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसी कारण निदेशक सिद्धान्त को सामाजिक-आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा कहा है।

6. मूल अधिकारों को (अनुच्छेद 20 तथा 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर) अनुच्छेद 352 के | अन्तर्गत घोषित आपातकालीन स्थिति में स्थगित किया जा सकता है, जबकि निदेशक तत्त्वों को आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है।

7. मूल अधिकार पूर्णतया निरपेक्ष नहीं हैं, उन पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए गए हैं, जबकि निदेशक सिद्धान्तों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यद्यपि मूल अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्त्वों में अन्तर किया जाता है किन्तु ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ये दोनों ही अधिकार के रूप में हैं तथा मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों आवश्यक भी हैं। जहाँ मूल अधिकार नागरिकों की राजनीतिक निरंकुशता से रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर नीति-निदेशक सिद्धान्त आर्थिक निरंकुशता से रक्षा करते हैं। मूल अधिकार तथा नीति-निदेशक सिद्धान्तों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये एक-दूसरे के पूरक हैं।

![]()

लघु उत्तरीय प्रश

प्रश्न 1.

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? वह कैसे निर्वाचित होता है? वह कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होता है? [2014]

या

क्या भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है? इस पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके निर्वाचन की प्रक्रिया समझाइए। [2018]

उत्तर :

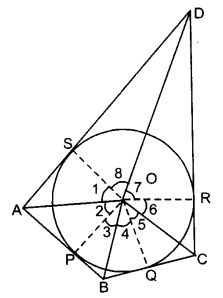

भारत का उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति के अतिरिक्त, भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होता है। उसके निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्न होती है। उसके निर्वाचन मण्डल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है, जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल (UPBoardSolutions.com) संक्रमणीय मत-पद्धति एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विधि से गुप्त मतदान द्वारा होता है। पद-ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समक्ष पद पर निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ लेनी पड़ती है।

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी की अवस्था में वह राष्ट्रपति के कार्यों को सम्पन्न करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उस समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब तक नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए।

संविधान में यह व्यवस्था भी की गयी है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देकर, राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, परन्तु इस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा द्वारा होना भी आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन भत्ता देय नहीं होता है। उसे जो वेतन दिये जाते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिये जाते हैं। उसका वेतन भत्ता लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते के बराबर होता है।

प्रश्न 2. केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अंगों का उल्लेख कीजिए तथा किसी एक पर टिप्पणी लिखिए।

या

भारतीय संसद के संगठन का वर्णन कीजिए।

उत्तर : केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित तीन अंग हैं—

- संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका (लोकसभा एवं राज्यसभा),

- कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्) तथा

- न्यायपालिका (उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय)।

भारतीय संविधान में व्यवस्था की गयी है कि भारतीय संघ में एक संसद होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा जिनके नाम क्रमशः लोकसभा व राज्यसभा होंगे।

लोकसभा- यह संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 552 हो सकती है। इनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से तथा 20 सदस्य संघशासित (UPBoardSolutions.com) क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति को 2 सदस्य। ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय से मनोनीत करने का अधिकार है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु प्रधानमन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का सभापति ‘स्पीकर’ कहलाता है।

राज्यसभा- राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। इनमें से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पश्चात् अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है।

![]()

प्रश्न 3.

अनेक शिक्षाविद् यह माँग कर रहे हैं कि अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की भाँति एक अखिल भारत शिक्षा सेवा भी प्रारम्भ की जाए। इसके लिए उन्हें पहले किस पर दबाव डालना चाहिए-लोकसभा पर या राज्यसभा पर ? कारण भी दीजिए।

उत्तर :

अखिल भारत शिक्षा सेवा को प्रारम्भ कराने के लिए शिक्षाविदों को राज्यसभा पर दबाव डालना चाहिए।

कारण- सेवाओं के सम्बन्ध में जिस विषय के बारे में संविधान में उपबन्ध है, वह है–अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्रीय सेवाओं से भिन्न होती हैं। केन्द्रीय सेवाएँ संघ की सेवाएँ होती हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर पूरे देश में सेवा करने के लिए बनायी जाती हैं; जैसे-भारतीय विदेश सेवा। अखिल भारतीय सेवा अभिव्यक्ति एक तकनीकी अभिव्यक्ति है। इसे संविधान . में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और ऐसी ही अन्य सेवाओं के लिए प्रयोग किया गया है। जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 312 में उपबन्धित रीति से इस प्रवर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में (UPBoardSolutions.com) यह उपबन्ध है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों से समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

प्रश्न 4.

राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया समझाइए। [2013]

या

राष्ट्रपति को अपदस्थ किये जाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। [2013]

उत्तर :

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु संविधान में दी गयी पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग-पत्र पर अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाता है और यदि वह सदन की समस्त संख्या के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद वह अभियोग भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जाँच करता है या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में (UPBoardSolutions.com) स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा महाभियोग की जाँच में हिस्सा ले सकता है। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरे सदन में भी उसके कुल सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाता है। इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि इस समय तक वह अपने पद पर बराबर कार्य करता रहेगा।

![]()

प्रश्न 5.

लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य सम्बन्ध का वर्णन कीजिए। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली क्यों है ?

या

संसद के दो सदन क्या हैं ? इनके मध्य पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। [2011]

या

लोकसभा और राज्यसभा में से कौन-सा सदन किस प्रकार शक्तिशाली है ? क्यों ? [2013]

उत्तर :

संसद के दो सदन लोकसभा एवं राज्यसभा हैं।

लोकसभा एवं राज्यसभा के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध

वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 + 2 = 545 है। राष्ट्रपति लोकसभा में दो ऐंग्लो-इण्डियन सदस्यों को भी मनोनीत करता है। राज्यसभा की सदस्य-संख्या वर्तमान में 245 है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता (UPBoardSolutions.com) है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श पर इसे निर्धारित अवधि से पूर्व भंग भी कर सकता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष है।

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए यही उसे नियन्त्रण में रखती है। राज्यसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं कर सकती है, जब कि लोकसभा ऐसा कर सकती है। राज्यसभा द्वारा मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा उनकी नीतियों की आलोचना की जा सकती है। वास्तव में मन्त्रीगण लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। वित्त विधेयक तथा बजट सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। लोकसभा में विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् राज्यसभा में जाता है। वहाँ इस विधेयक की आलोचना तो की जा सकती है किन्तु इसे रद्द नहीं किया जा सकता और न ही इसमें किसी प्रकार की कटौती ही की जा सकती है।

राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाने में दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के अधिकार समान हैं। जब एक सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है; तब दूसरा सदन इस बात की जाँच करता है। महाभियोग का प्रस्ताव उसी समय रखा जा सकता है, जब सम्बन्धित सदन (महाभियोग लगाने वाला सदन) उस प्रस्ताव पर अपने कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करा लेता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को तथा राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति का निर्वाचन करते हैं।

संविधान में संशोधन करने की दृष्टि से भी दोनों सभाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है; किन्तु विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सभाओं की स्वीकृति होनी आवश्यक होती है। संशोधन सम्बन्धी. किसी भी प्रस्ताव पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था नहीं है। संसद का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। ये कानून दो प्रकार के होते हैं -(i) साधारण एवं (ii) वित्तीय। साधारण कानून के सन्दर्भ में सैद्धान्तिक रूप से दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन के समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा की बात ही मान्य होती है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिक-से-अधिक 6 मास तक रोक सकती है।

उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अपदस्थ करने के सन्दर्भ में भी दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी संकटकालीन घोषणा की भी दोनों सदनों द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है।

नयी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के द्वारा केन्द्रीय सरकार को दे सकती है। यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्य-सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित कर दे तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है।

प्रश्न 6.

भारत के उपराष्ट्रपति के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा के सभापति की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं ? [2013]

या

भारत के उपराष्ट्रपति के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। [2016]

उत्तर :

राष्ट्रपति के पश्चात् उपराष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के प्रमुख अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन अग्रलिखित है

- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। सभा को संचालित करने तथा उसकी बैठकों में व्यवस्था बनाये रखना उपराष्ट्रपति को मुख्य कार्य है।

- राष्ट्रपति की बीमारी की अवस्था या किसी अन्य कारण से उसके अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को सम्पन्न करता है।

- राज्यसभा में यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के (UPBoardSolutions.com) एकसमान मत पड़े तो उपराष्ट्रपति को अपना निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है।

- यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस समय तक कार्य करता है, जब तक नये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह राष्ट्रपति वाले अधिकार और शक्तियों से सम्पन्न होता है तथा उनका प्रयोग कर सकता है।

![]()

प्रश्न 7.

लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2015]

या

लोकसभा अध्यक्ष के तीन कार्य लिखिए। [2014, 16]

या

लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। [2018]

उत्तर :

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ

लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ निम्न हैं-

- लोकसभा के अधिवेशनों में अध्यक्षता करना तथा लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है।

- सदन में अनुशासन तथा शान्ति बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी अध्यक्ष का है। यदि कोई सदस्य सदन में अनुशासन को भंग करता है तो अध्यक्ष उसे सदन से निष्कासित भी कर सकता है।

- अध्यक्ष सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है तथा प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित करते | हुए सदन में अपना वक्तव्ये देता है।

- आवश्यकता पड़ने पर वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है।

- लोकसभा के सदस्यों से आवश्यक नियमों का पालन (UPBoardSolutions.com) कराना तथा मतगणना के परिणाम की घोषणा | करना भी इसका महत्त्वपूर्ण अधिकार है।

- अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कौन-सा विधेयक वित्त विधेयक है और कौन-सा विधेयक साधारण विधेयक है।

- अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि लोकसभा में प्रस्तुत ‘काम रोको’ प्रस्ताव नियमानुसार है अथवा नहीं।

- अध्यक्ष ही सदन में पारित होने पर विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तथा उसको दूसरे सदन में भेजने की व्यवस्था करता है।

- अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।

- वह सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।

- समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है।

- वह राष्ट्रपति को लोकसभा के निर्णयों से भी अवगत कराता है।

प्रश्न 8.

प्रजातन्त्रीय देश में संविधान का होना क्यों आवश्यक है? दो कारण बताइए। [2016]

उत्तर : संविधान किसी भी प्रजातन्त्रीय देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। संविधान नीति-नियमों, कानूनों, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का एकमात्र स्रोत एवं पथ-प्रदर्शक होता है। अतः प्रजातन्त्रीय राष्ट्र में संविधान एक नितान्त आवश्यक एवं उपयोगी निधि है। एक प्रजातन्त्रीय राष्ट्र में संविधान की उपलब्धता के दो प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं

- संविधान कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्तियों एवं अधिकारों का स्पष्ट विभाजन करता है जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो। अतः संविधान ही वह शक्ति है जो कि राजनीतिक व्यवस्था के उस आधारभूत ढाँचे का निर्धारण करता है जिसके अन्तर्गत वहाँ की जनता शासित होती है।

- संविधान उन समस्त अधिकारों एवं शक्तियों का समुच्चय है, जो कि एक ओर जहाँ किसी भी राज्य में पाए जाने वाले जन संगठनों के मध्य सम्बन्धों का विनिमय करता है, वहीं दूसरी और जन-संगठनों एवं प्रत्येक नागरिक के मध्य भी सम्बन्ध विनियमित करता है। उपर्युक्त वर्णित दोनों कारणों से यह स्पष्ट होता है कि एक प्रजातन्त्रीय देश में संविधान का अस्तित्व में होना अति आवश्यक है।

![]()

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

संसद के तीन अंग कौन-कौन से हैं ? संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। [2014]

या

भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। [2014]

उत्तर :

संसद के तीन अंग हैं

- व्यवस्थापिका,

- कार्यपालिका तथा

- न्यायपालिका। संसद के दो सदन हैं—लोकसभा तथा राज्यसभा।

प्रश्न 2.

राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है ?

उत्तर :

राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रश्न 3.

राज्यसभा में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं ?

उत्तर :

राज्यसभा में वर्तमान (UPBoardSolutions.com) समय में 245 सदस्य हैं।

प्रश्न 4.

राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं ?

उत्तर :

राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

प्रश्न 5.

राज्यसभा का कार्यकाल कितना है ?

उत्तर :

राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

प्रश्न 6.

राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है ?

उत्तर :

राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 तथा मनोनीत (राष्ट्रपति द्वारा) सदस्यों की संख्या 12 है।

![]()

प्रश्न 7.

राज्यसभा का सभापति कौन होता है ? [2011]

उत्तर :

राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।

प्रश्न 8.

यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने वंर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी ? क्यों ? [2012]

उत्तर :

उसे 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि (UPBoardSolutions.com) राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम-से-कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है।

प्रश्न 9.

लोकसभा के पदाधिकारियों के नाम लिखिए।

उत्तर :

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष।

प्रश्न 10.

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कोई दो योग्यताएँ लिखिए।

उत्तर लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित दो योग्यताएँ निम्नलिखित हैं–

1. लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 25 वर्ष है।

2. वह व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के किसी लाभपूर्ण पद पर आसीन न हो।

प्रश्न11.

लोकसभा के अधिक-से-अधिक कितने सदस्य चुने जा सकते हैं ?

उत्तर :

लोकसभा के अधिक-से-अधिक 550 सदस्य चुने जा सकते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। मनोनीत किये जाते हैं।

प्रश्न 12.

लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं ?

उत्तर :

लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं।

प्रश्न 13.

लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है ?

उत्तर :

लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा (UPBoardSolutions.com) के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 14.

लोकसभा में कितने सदस्य नामित (मनोनीत किये जा सकते हैं ?

उत्तर :

राष्ट्रपति एंग्लो-इण्डियन समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।

प्रश्न 15.

भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है ?

उत्तर :

भारतीय संसद का सबसे प्रमुख कार्य देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है।

प्रश्न 16.

संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक को कौन वापस भेज सकता है ?

उत्तर :

संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक को राष्ट्रपति वापस भेज सकता है।

![]()

प्रश्न 17.

वित्तीय विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है ?

उत्तर :

वित्तीय विधेयक संसद के निम्न सदन (लोकसभा) में पेश किया जाता है।

प्रश्न 18.

संसद-सदस्यों के कोई दो विशेषाधिकार लिखिए।

उत्तर :

संसद-सदस्यों के दो विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं|

- संसद को संविधान में संशोधन करने का विशेषाधिकार है।

- संसद मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध (UPBoardSolutions.com) अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है तथा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को भी पदच्युत कर सकती है।

प्रश्न 19.

संसद के अधिवेशन कौन बुलाता है ?

उत्तर :

संसद के अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है।

प्रश्न 20.

लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है ?

उत्तर :

लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।

प्रश्न 21.

संसद के किस सदन के लिए राष्ट्रपति दो सदस्य मनोनीत करता है ?

उत्तर :

संसद के निम्न सदन (लोकसभा) के लिए राष्ट्रपति दो सदस्य मनोनीत करता है।

प्रश्न 22.

लोकसभा किन विधियों से संसद पर नियन्त्रण रखती है ?

उतर :

लोकसभा के सदस्य प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करके, सरकारी विधेयकों को अस्वीकार करके तथा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा संसद पर नियन्त्रण रखते हैं।

प्रश्न 23.

भारत का प्रथम नागरिक कौन है ?

उत्तर :

भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है।

![]()

प्रश्न 24.

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है ? [2015, 16]

या

राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता कौन होते हैं ?

उत्तर :

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन (UPBoardSolutions.com) अप्रत्यक्ष रूप से संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।

प्रश्न 25.

राष्ट्रपति पद हेतु कोई दो योग्यताएँ लिखिए।

उत्तर :

राष्ट्रपति पद हेतु दो योग्यताएँ निम्नलिखित हैं

- वह भारत का नागरिक हो।

- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 26.

राष्ट्रपति का कार्यकाल लिखिए। क्या उसे दोबारा चुना जा सकता है ?

उत्तर :

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसे दोबारा भी चुना जा सकता है।

प्रश्न 27.

राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार लिखिए।

उत्तर :

मृत्यु-दण्ड की सजा पाये अपराधी का दण्ड माफ कर देना राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है।

![]()

प्रश्न 28.

भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ? [2011, 15]

या

भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम बताइए।

उत्तर : भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तथा उपराष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।

प्रश्न 29.

भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है? [2012]

या

भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? क्या कोई व्यक्ति इस पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकता है ? [2013]

उत्तर :

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद (UPBoardSolutions.com) के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। हाँ, वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है।

प्रश्न 30.

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम लिखिए।

उत्तर :

श्री रामनाथ कोविन्द भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं।

![]()

प्रश्न 31.

भारत के राष्ट्रपति के दो अधिकार लिखिए।

उत्तर :

भारत के राष्ट्रपति के दो अधिकार निम्नलिखित हैं-

- राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक या अनुदान-माँग लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

- राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त अन्यत्र भी की जा सकती है।

प्रश्न 32.

भारत के राष्ट्रपति की दो विधायी शक्तियाँ लिखिए।

उत्तर :

राष्ट्रपति की दो विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

- कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की (UPBoardSolutions.com) स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जा सकता।

- वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है।

प्रश्न 33.

भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है ?

उत्तर :

भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

प्रश्न 34.

राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

उत्तर :

राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।

प्रश्न 35.

‘अध्यादेश से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर :

अध्यादेश वह आदेश होता है जो संसद का अधिवेशन चालू न होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। इसकी मान्यता कानून जैसी होती है। यह छः महीने तक जारी रह सकता है।

![]()

प्रश्न 36.

राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा कब कर सकता है ?

उत्तर :

राष्ट्रपति, राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकता है

- किसी बाहरी देश द्वारा आक्रमण की स्थिति या आन्तरिक उपद्रवों के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति में,

- राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न संकट की स्थिति में तथा

- देशव्यापी आर्थिक या वित्तीय संकट उपस्थित होने पर।

प्रश्न 37.

राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत (नामांकित) कर सकता है ? [2017]

उत्तर :

राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत (नामांकित) कर सकता है।

प्रश्न 38.

कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है ? [2014]

उत्तर :

कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है।

प्रश्न 39.

भारत में संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक एवं वास्तविक प्रधान कौन होते हैं ? [2015, 16, 17]

उत्तर :

भारत में संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति एवं वास्तविक प्रधान प्रधानमन्त्री होते हैं।

प्रश्न 40.

भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सभापतित्व करता है? उसे कौन चुनता है? [2010]

उत्तर :

भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा का सभापतित्व करता है। इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा एकल संक्रमणीय मत-पद्धति एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विधि (UPBoardSolutions.com) से गुप्त मतदान द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है।

![]()

प्रश्न 41.

राज्यसभा में अधिकतम कितने निर्वाचित और कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं? [2017]

उत्तर :

राज्यसभा में अधिकतम 233 निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है

(क) बजट पारित करना।

(ख) प्रधानमन्त्री का चुनाव करना

(ग) मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करना ।

(घ) राष्ट्रपति का चुनाव करना।

2. संसदीय कार्यप्रणाली का प्रमुख अंग है

(क) प्रधानमन्त्री एवं उपराष्ट्रपति

(ख) राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री

(ग) मन्त्रिपरिषद् एवं प्रधानमन्त्री ,

(घ) मन्त्रिपरिषद् और राष्ट्रपति

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य संसद नहीं करती?

(क) राष्ट्रपति की नियुक्ति

(ख) बजट प्रस्तुत करना।

(ग) विधेयक पारित करना

(घ) मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

4. भारतीय संसद के दो सदन हैं [2017]

(क) सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा

(ख) विधान-परिषद् एवं विधानसभा

(ग) राज्यसभा एवं लोकसभा

(घ) लोकसभा एवं विधानसभा

5. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? [2012, 15, 16, 17]

(क) भारत का राष्ट्रपति ।

(ख) उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश

(ग) भारत का उपराष्ट्रपति

(घ) लोकसभा का अध्यक्ष

![]()

6. लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है [2015, 16]

(क) 2 वर्ष

(ख) 4 वर्ष

(ग) 5 वर्ष

(घ) 6 वर्ष

7. लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम-से-कम होनी चाहिए

(क) 18 वर्ष

(ख) 21 वर्ष

(ग) 25 वर्ष

(घ) 30 वर्ष

8. संविधान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या है [2013]

(क) 500

(ख) 552

(ग) 555

(घ) 560

9. लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे

(क) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

(ख) श्री वी० आवलंकर

(ग) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर

(घ) डॉ० जाकिर हुसैन

10. भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है [2015, 16, 18]

(क) संसद

(ख) लोकसभा

(ग) विधानमण्डल

(घ) राज्यसभा

11. भारत की सभी सेनाओं का सेनापति होता है

(क) ब्रिगेडियर

(ख) लोकसभा अध्यक्ष

(ग) राष्ट्रपति

(घ) प्रधानमन्त्री

![]()

12. भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ? (2015)

(क) सुभाषचन्द्र बोस

(ख) लाल बहादुर शास्त्री

(ग) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

(घ) पं० जवाहरलाल नेहरू

13. भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं [2011, 16]

(क) भैरो सिंह शेखावत ।

(ख) मोहम्मद हामिद अन्सारी

(ग) प्रतिभा पाटिल ।

(घ) पी० चिदम्बरम्

14. राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ? [2011, 13]

(क) लोकसभा के सदस्य

(ख) राज्यसभा के सदस्य

(ग) संसद के निर्वाचित सदस्य

(घ) संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

15. लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है [2012]

(क) लोकसभा के सदस्यों द्वारा.

(ख) राज्यसभा के सदस्यों द्वारा

(ग) लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा

(घ) उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं

16. भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे?

(क) पत्रकारिता

(ख) विज्ञान

(ग) अभिनय

(घ) राजनीति

17. संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं?

(क) 98

(ख) 66

(ग) 47

(घ) 26

![]()

18. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? [2016, 17]

(क) 2

(ख) 12

(ग) 14

(घ) 15

19. धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात् भेजा जाता है- [2012, 14, 16]

(क) उपराष्ट्रपति को

(ख) राज्यसभा को

(ग) प्रधानमन्त्री को

(घ) वित्तमन्त्री को।

20. भारत की संधीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है [2014]

(क) लोकसभा अध्यक्ष

(ख) राष्ट्रपति

(ग) उप-राष्ट्रपति

(घ) प्रधानमन्त्री

21. संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है [2014]

(क) लोकसभा अध्यक्ष

(ख) उप-राष्ट्रपति

(ग) राष्ट्रपति

(घ) प्रधानमंत्री

22. लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है [2015]

(क) 6 वर्ष

(ख) 2 वर्ष

(ग) 5 वर्ष

(घ) 8 वर्ष

23. भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे [2015, 16, 17]

(क) फखरुद्दीन अली अहमद

(ख) डॉ० जाकिर हुसैन

(ग) सलमान खुर्शीद

(घ) डॉ० अबुल कलाम आजाद

![]()

24. भारतीय संघ में कुल कितने राज्य और संघीय क्षेत्र हैं ? [2015]

या

भारतीय संघ में राज्यों की संख्या है (2016, 17]

(क) 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र

(ख) 29 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र

(ग) 28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र,

(घ) 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र

25. लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या है [2015, 17]

(क) 2

(ख) 4

(ग) 12

(घ) 5

26. किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है? [2011, 16]

(क) संसद की ।

(ख) राष्ट्रपति की

(ग) सर्वोच्च न्यायालय की

(घ) प्रधानमंत्री की

उत्तरमाला

1. (क), 2. (ख), 3. (ख), 4. (ग), 5. (ग), 6. (ग), 7. (ग), 8. (ख), 9. (ख), 10. (क), 11. (ग), 12. (ग), 13. (ख), 14. (घ), 15. (क), 16. (ख), 17. (क), 18. (ख), 19. (ख), 20. (ख), 21. (क), 22. (ग), 23. (ख), 24. (घ), 25. (क) 26. (ख)।

We hope the UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 केन्द्र सरकार (अनुभाग – दो) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 केन्द्र सरकार (अनुभाग – दो), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.