UP Board Solutions for Class 9 Home Science Chapter 10 कपड़े के तन्तु : प्रकार एवं दैनिक जीवन में इनका प्रयोग

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Home Science . Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 10 कपड़े के तन्तु : प्रकार एवं दैनिक जीवन में इनका प्रयोग.

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

‘तन्तु’ (Fibers) से आप क्या समझती हैं? वस्त्रोपयोगी तन्तुओं का एक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए।

या

विभिन्न प्रकार के वस्त्रोपयोगी तन्तुओं का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए।

या

वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वस्त्रोपयोगी तन्तुओं का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए।

या

जन्तुओं से प्राप्त होने वाले वस्त्रोपयोगी तन्तुओं का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए।

या

कृत्रिम अथवा मानव-निर्मित वस्त्रोपयोगी तन्तुओं का सामान्य परिचय दीजिए।

उत्तर:

तन्तु का अर्थ

तैयार वस्त्र की साज-सज्जा तथा प्रयोग आदि से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, परन्तु इस बात का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है कि वस्त्र कैसे तथा किससे-तैयार किए जाते हैं। वस्त्रों का निर्माण अनेक प्रकार के तन्तुओं से होता है। अब प्रश्न उठता है कि तन्तु किसे कहते हैं? वस्त्र-विज्ञान की भाषा में वस्त्र-निर्माण की सबसे छोटी इकाई को तन्तु या रेशा कहते हैं। तन्तुओं से धागा तैयार किया जाता है तथा धागों से वस्त्र का निर्माण किया (UPBoardSolutions.com) जाता है। इस प्रकार वस्त्र-निर्माण के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तन्तुओं के आकार, शक्ल, गुण, लम्बाई तथा स्रोत भिन्न-भिन्न होते हैं। प्रारम्भ में व्यक्ति केवल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले तन्तुओं से ही वस्त्र तैयार करता था, परन्तु आधुनिक युग में मनुष्य ने कृत्रिम रूप से भी वस्त्रोपयोगी तन्तु तैयार कर लिए हैं।

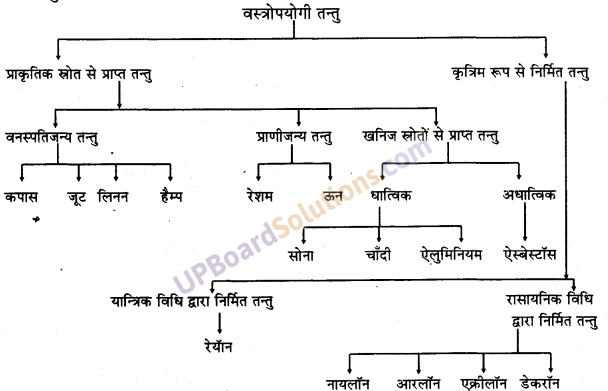

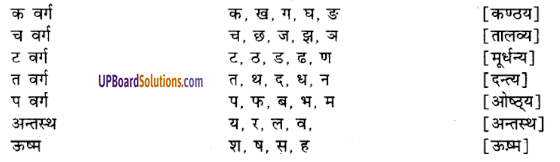

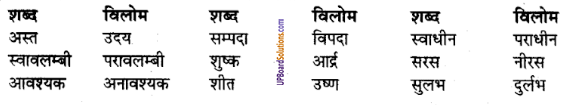

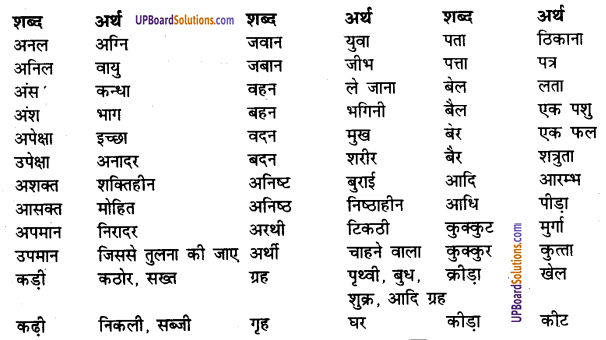

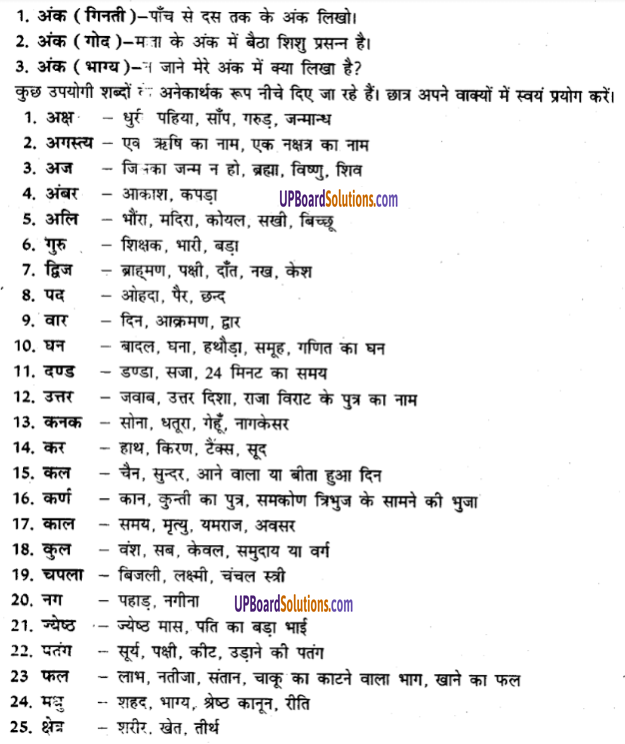

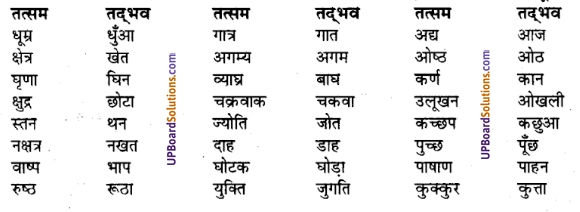

वस्त्रोपयोगी तन्तुओं का वर्गीकरण

तन्तुओं के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं

उपर्युक्त वर्णित तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि वस्त्रोपयोगी तन्तु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं-प्राकृतिक तन्तु तथा कृत्रिम तन्तु। प्राकृतिक तन्तु उन तन्तुओं को कहा जाता है जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इन तन्तुओं को पुनः तीन उपवर्गों में बाँटा जा सकता है-वनस्पति-जगत् से प्राप्त होने वाले तन्तु, प्राणी या जन्तु-जगत् से प्राप्त होने वाले तन्तु तथा खनिज स्रोतों से प्राप्त होने वाले तन्तु। वस्त्रोपयोगी कृत्रिम तन्तु मानव-निर्मित हैं। इन्हें यान्त्रिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रोपयोगी तन्तुओं का सामान्य परिचय निम्नवर्णित है

(1) वनस्पति-जगत् से प्राप्त होने वाले तन्तु:

पेड़-पौधों के विभिन्न भागों से अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण वस्त्रोपयोगी तन्तु प्राप्त होते हैं। इनमें से मुख्य कपास, जूट, लिनेन तथा हैम्प के तन्तु हैं। वनस्पति-जगत् से प्राप्त (UPBoardSolutions.com) होने वाले तन्तुओं में सेल्यूलोस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अतः इन तन्तुओं को ‘सेल्यूलोस तन्तु’ भी कहा जाता है। इन तन्तुओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवर्णित है

(क) कपास अथवा रूई ( कॉटन):

कपास के पौधे के बीजों की सतह पर पाए जाने वाले रेशों से वस्त्रोपयोगी तन्तु प्राप्त किए जाते हैं। इन तन्तुओं को ही कपास के तन्तु कहा जाता है। इन तन्तुओं से सूती वस्त्रों (जैसे-खद्दर, हथकरघा वस्त्र व मिल-निर्मित वस्त्र आदि) का निर्माण किया जाता है। कपास के तन्तु की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- एक पाउण्ड कपास में लगभग 9,00,00,000 (नौ करोड़) तन्तु होते हैं।

- कपास के तन्तु आधार पर चौड़े तथा नुकीले सिरों के होते हैं।

- प्रत्येक तन्तु में लगभग 90% सेल्यूलोस, 2-3% प्रोटीन, 0.6% जल व 0.3% शर्करा होती है।

- ये अत्यधिक मजबूत व टिकाऊ होते हैं।

- ये अत्यधिक ताप सह सकते हैं।

- इनमें जल सोखने की क्षमता होती है। अतः इनसे बने वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में (पसीना सोख पाने के कारण) अत्यन्त उपयोगी होते हैं।

- सूती वस्त्रों को धोना सरल होता है। इन्हें किसी भी साबुन से सरलता से धो सकते हैं।

- सूती वस्त्रों में प्रत्यास्थता तथा प्रतिस्कन्दता का गुण नहीं पाया जाता; अतः इनमें सामान्य लचक नहीं होती तथा शीघ्र ही सलवटें पड़ जाती हैं।

- सूती वस्त्रों पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ाया जा सकता है।

- सूती वस्त्रों पर क्षार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु सान्द्र अम्लों के सम्पर्क से ये नष्ट हो जाते हैं।

- सूती वस्त्रों को यदि नम अवस्था में कुछ समय तक रख लिया जाए, तो इनमें फफूदी लग जाती है।

(ख) अन्य वानस्पतिक तन्तु:

ये प्रायः पौधों के स्तम्भ अथवा तने से प्राप्त किए जाते हैं। इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं

- फ्लैक्स: लाइनम नामक पौधों से प्राप्त ये तन्तु लाइनिन-वस्त्र, कालीन व कागज आदि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं।

- हैम्प: एक विशेष पौधे से प्राप्त ये तन्तु निम्न श्रेणी के वस्त्र, रस्सियों व थैलों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं।

- जूट: कोरकोरस नामक पौधे से प्राप्त इस तन्तु का उपयोग रस्सियाँ, कालीन, परदे व कागज आदि बनाने में होता है।

- कौइर: नारियल के मध्य भाग से कौइर अथवा जटा प्राप्त होती है। इसका उपयोग रस्सियाँ, दरवाजों के पायदान, फर्श की चटाई इत्यादि बनाने में होता है।

(2) जन्तुओं से प्राप्त तन्तु

रेशम एवं ऊन दो महत्त्वपूर्ण तन्तु हैं जो हमें जन्तुओं से प्राप्त होते हैं। प्राणी-जगत् से प्राप्त होने वाले इन तन्तुओं में प्रोटीन की अधिकता होती है; अतः इन तन्तुओं को प्रोटीन तन्तु’, भी कहा जाता है।

(क) रेशम:

रेशम का कीट प्रायः शहतूत के पौधे की पत्तियों पर अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके लारवा शहतूत की पत्तियों पर एक लसदार पदार्थ अपने चारों ओर निर्मित कर (UPBoardSolutions.com) एक संरचना बनाते हैं, जिसे कोया या ‘कोकून’ कहते हैं। इन संरचनाओं को गर्म पानी में डालने पर इनके अन्दर के कीट मर जाते हैं तथा बाह्य खोलों से रेशम के लम्बे तथा महीन तन्तु प्राप्त किए जाते हैं।

रेशम के तन्तु की विशेषताएँ

- यह एक लम्बा, समान मोटाई का तथा चिकना एवं चमकदार तन्तु होता है।

- ये सफेद अथवा क्रीम रंग के होते हैं।

- इनकी जल-अवशोषण क्षमता लगभग शून्य होती है।

- हल्के अम्ल के प्रयोग से रेशम के तन्तु अधिक चमकदार हो जाते हैं।

- कास्टिक सोडे के हल्के घोल में डालने पर इनकी चमक नष्ट हो जाती है तथा इनके गलने की सम्भावना रहती है।

- रगड़ने व मलने से रेशम के तन्तुओं की कोमलता के नष्ट होने की सम्भावना रहती है।

- अधिक गर्म वायु अथवा धूप में रखने से रेशम की गुणवत्ता कम हो जाती है।

- रेशम के तन्तु जलाने पर बालों के जलने के समान गन्ध देते हैं।

- जलाने पर रेशम के तन्तुओं की काली गोली बन जाती है।

- रेशम का तन्तु पानी में गीला करने पर न तो फैलता है और न ही सिकुड़ता है।

(ख) ऊन:

यह मुख्यतः भेड़ों के बालों से निर्मित की जाती है। भारतवर्ष में पाई जाने वाली मैरीनो जाति की भेड़ों से सर्वोत्तम प्रकार की ऊन प्राप्त होती है। भेड़ के मेमनों से प्राप्त ऊन (UPBoardSolutions.com) अति कोमल व उच्च गुणवत्ता की होती है। भेड़ों के अतिरिक्त ऊँट, बकरी व खरगोश आदि प्राणियों के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। काश्मीर में पाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त ऊन भी सर्वोच्च श्रेणी की होती है।

ऊन के तन्तु की विशेषताएँ:

- उत्तम ऊनी तन्तु लम्बाई में 5-15 सेमी तक होता है।

- यह लगभग गोलाकार तथा लहरियापन लिए होता है।

- रेशम के तन्तु के समान इसमें चमक पाई जाती है।

- धुलाई व रँगाई में प्रयुक्त होने वाले सामान्य व हल्के अम्लीय घोलों को ऊन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।

- कपड़े धोने के सोडे (कास्टिक सोडे) के प्रयोग से ऊन के तन्तु परस्पर चिपक जाते हैं तथा उनकी कोमलता नष्ट हो जाती है, परन्तु सुहागा व अमोनिया अथवा उत्तम साबुन के प्रयोग से ऊन की गुणवत्ता नष्ट नहीं होती है।

- उच्च ताप अथवा तीव्र धूप में ऊन का रंग हल्का पड़ जाता है तथा इसकी गुणवत्ता भी कुप्रभावित होती है।

- भीगे हुए तन्तुओं को मलने से वे नरम पड़ जाते हैं।

- ऊन वायु से सहज ही नमी को सोख लेती है।

- अनुपयुक्त ताप व असावधानीपूर्वक धोने से ऊन के तन्तु सिकुड़ जाते हैं।

- जलाने पर ऊन चिड़िया के पंखों के जलने जैसी गन्ध देती है तथा सज्जी के घोल में 5-6 मिनट तक उबालने पर ऊन पूर्ण रूप से घुलकर अदृश्य हो जाती है।

- ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है; अत: शारीरिक ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। इसलिए शरद ऋतु में ऊनी वस्त्रों का उपयोग लाभकारी होता है।

(3) खनिज पदार्थों से निर्मित तन्तु

(क) सोने-चाँदी से निर्मित तन्तु:

इनका निर्माण मशीनों द्वारा किया जाता है। इन तन्तुओं (महीन तारों) को रेशमी अथवा सूती तन्तुओं के साथ मिश्रित कर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इन वस्त्रों का जरीदार अथवा किमखाब कहा जाता है। ये बहुमूल्य होते हैं। आजकल इनके स्थान पर ऐलुमिनियम के तन्तुओं का प्रयोग कर कृत्रिम जरीदार एवं सस्ते मूल्य के वस्त्रों का निर्माण किया जाने

लगा है।

(ख) ऐस्बेस्टॉस से निर्मित तन्तु:

इन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता है; अतः इनसे अग्नि शमकों के वस्त्र व अन्य प्रकार के अग्नि से सुरक्षित रखने वाले वस्त्र निर्मित किए जाते हैं।

(4) कृत्रिम अथवा मानव-निर्मित तन्तु

मनुष्य ने अनेक यान्त्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा कई प्रकार के तन्तुओं का आविष्कार किया है। ये कृत्रिम अथवा मानव-निर्मित तन्तु कहलाते हैं। सामान्यत: आधुनिक समय में निम्न प्रकार के कृत्रिम तन्तु प्रचलित हैं

(क) रेयॉन:

सामान्यतः लकड़ी, बॉस अथवा रूई की लुग्दी बनाकर उसे द्रव में परिवर्तित किया जाता है। इस द्रव को मशीन के महीन छिद्रों में से निकालकर व शुष्क करके लम्बे व चमकदार तन्तु प्राप्त किए जाते हैं। रेयॉन के तन्तु समान व्यास के तथा सेलुलोस के बने होते हैं। अधिक गर्म जल में धोने से अथवा अधिक ताप पर ये कमजोर पड़ जाते हैं। अम्लों व क्षारों का इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

(ख) नायलॉन:

यह तन्तु कोयला, जल व वायु के संयोग से रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित किया जाता है। नायलॉन ताप को सुचालक है। अत्यधिक ताप पर यह पिघलकर नष्ट हो जाता है; अतः नायलॉन के वस्त्रों पर अत्यधिक गर्म इस्तरी (प्रेस) का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको जलाने पर प्लास्टिक के जलने (UPBoardSolutions.com) जैसी गन्ध आती है। हल्के अम्लों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षारों से अप्रभावित रहने के कारण इसे अनेक बार धोया जा सकता है।

(ग) पोलिएस्टर तन्तु:

डैकरॉन एवं टेरीलीन मुख्य पोलिएस्टर तन्तु हैं। हल्के अम्लों को इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षारों से ये अप्रभावित रहते हैं। अत्यधिक ताप पर ये नष्ट हो जाते हैं। ज्वलनशील होने के कारण इनसे निर्मित वस्त्रों को अग्नि से दूर रखना चाहिए।

प्रश्न 2:

वस्त्रों का हमारे जीवन में क्या उपयोग तथा महत्त्व है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

वस्त्रों का जीवन में उपयोग तथा महत्त्व

सभ्य मानव का वस्त्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्त्रविहीन मनुष्य को मानव समाज में कदापि सम्मिलित नहीं किया जा सकता। वस्त्रों से मनुष्य अपने शरीर को प्राकृतिक कारकों से बचाता है। वस्त्रों से ही वह अपने शरीर को सजाता-सँवारता है। वेशभूषा के अतिरिक्त व्यक्ति के दैनिक जीवन में वस्त्रों के अन्य अनेक उपयोग भी हैं। मनुष्य के लिए वस्त्रों के उपयोग एवं महत्त्व का संक्षिप्त विवरण निम्नवर्णित है

(1) शरीर को सुरक्षा प्रदान करना:

वस्त्र हमें विभिन्न प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्दी-गर्मी तथा बरसात आदि कारकों से बचने के लिए वस्त्र धारण किए जाते हैं। गर्मी में लू से बचने में वस्त्र (UPBoardSolutions.com) सहायक होते हैं। वस्त्रविहीन शरीर सूर्य की तेज किरणों से झुलस सकता है। सर्दी से बचने के लिए ऊनी वस्त्र धारण किए जाते हैं। बरसात से बचने के लिए जल अवरोधक वस्त्र तथा छाते आदि इस्तेमाल किए जाते हैं।

(2) शरीर को छिपाने में सहायक:

सभ्य समाज में मनुष्य द्वारा शरीर की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए वस्त्र धारण किए जाते हैं। वस्त्रविहीन अर्थात् नग्न व्यक्ति को असभ्य अथवा पागल ही माना जाता है।

(3) वस्त्र शरीर को सजाने सँवारने में सहायक होते हैं:

मनुष्य के लिए वस्त्रों का एक विशिष्ट महत्त्व है–शरीर को सजाना तथा सँवारना। विभिन्न प्रकार की आकर्षक एवं उत्तम वेशभूषा धारण करके स्त्री-पुरुष अपने शरीर को अधिक-से-अधिक सजाते-सँवारते हैं। उत्तम वेशभूषा से व्यक्तित्व में अतिरिक्त निखार आ जाता है।

(4) वस्त्र सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं:

वस्त्र व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले कारक भी हैं। धनवान् लोग अधिक-से-अधिक कीमती तथा उत्तम वस्त्र धारण करके समाज में प्रतिष्ठा (UPBoardSolutions.com) अर्जित करते हैं। कीमती वस्त्रों के अतिरिक्त उचित ढंग से वस्त्र धारण करना, सौम्य वस्त्र धारण करना आदि भी प्रतिष्ठा के चिह्न माने जाते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति भद्दे ढंग से वस्त्र धारण करता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा घट भी सकती है।

(5) वस्त्र व्यक्ति को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं:

वस्त्रों को देखकर अनेक व्यक्तियों को सरलता से पहचान लिया जाता है। सामान्य रूप से स्कूल के बच्चों, सेना, पुलिस, डाक-तार विभाग, रेलवे तथा अस्पताल के कर्मचारियों आदि की वेशभूषा निर्धारित होती है। ऐसे व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर ही उसकी पहचान की जा सकती है।

(6) वस्त्रों के कुछ अन्य उपयोग:

वेशभूषा के अतिरिक्त वस्त्रों के कुछ अन्य उपयोग भी हैं। घर को सजाने-सँवारने तथा उपयोग की अनेक वस्तुओं के निर्माण में वस्त्रों की मुख्यतम भूमिका होती है। परदे, कालीन, बिस्तर, दरियाँ आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। वस्त्रों से ही तम्बू तथा शामियाने बनाए जाते हैं। विभिन्न उद्योगों (UPBoardSolutions.com) में भी वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग होता है। दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए कपड़ों से निर्मित थैले, बोरियाँ तथा रस्सियाँ आदि इस्तेमाल होते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा के क्षेत्र में भी कपड़े का भरपूर इस्तेमाल होता है। घाव हो जाने पर, शल्य चिकित्सा होने पर, हड्डी टूट जाने अथवा मोच आ जाने पर उपचार के लिए कपड़ों से निर्मित पट्टियाँ ही सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

कपड़ा बनाने के लिए किन स्रोतों से तन्तु प्राप्त किए जाते हैं?

उत्तर:

कपड़ा बनाने के लिए दो प्रमुख स्रोतों से तन्तु प्राप्त किए जाते हैं

(1) प्राकृतिक स्रोत तथा

(2) कृत्रिम अथवा मानव-निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अन्तर्गत

तन्तु: (क) वनस्पतियों,

(ख) जन्तुओं तथा

(ग) खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम तन्तुओं

में: (क) रेयॉन,

(ख) नायलॉन तथा

(ग) पोलिएस्टर आते हैं।

प्रश्न 2:

तन्तुओं के आधार पर वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तन्तुओं से निम्न प्रकार के वस्त्र निर्मित किए जाते हैं

(क) वानस्पतिक तन्तुओं से निर्मित वस्त्र

- सूती वस्त्र-कपास के तन्तुओं से धागे (सूत) तैयार कर इन वस्त्रों का निर्माण किया जाता है।

- लिनेन वस्त्र–फ्लैक्स के पौधों से प्राप्त तन्तुओं से धागा तैयार कर इन्हें निर्मित किया जाता है।

(ख) जन्तुओं से प्राप्त अथवा जान्तव तन्तुओं से निर्मित वस्त्र

- रेशमी वस्त्र:

रेशम के कीड़ों द्वारा निर्मित तन्तुओं से इन वस्त्रों को तैयार किया जाता है।

- ऊनी वस्त्र:

ये ऊन से तैयार किए जाते हैं तथा ऊन के तन्तु प्रायः ऊँट, खरगोश, भेड़ों व बकरियों के शरीर में उगने वाले बालों से प्राप्त होते हैं।

(ग) खनिज पदार्थों से प्राप्त तन्तुओं से निर्मित वस्त्र

- जरीदार वस्त्र:

ये मूल्यवान् वस्त्र चाँदी-सोने अथवा ऐलुमिनियम के महीन तारों को रेशमी अथवा सूती तन्तुओं के साथ मिश्रित करे तैयार किए जाते हैं।

- अग्निप्रतिरोधक वस्त्र:

ऐस्बेस्टॉस से निर्मित तन्तुओं से इस प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं।

(घ) कृत्रिम तन्तुओं से निर्मित वस्त्र

मनुष्य द्वारा रासायनिक विधियों के प्रयोग से निर्मित तन्तुओं से तैयार किए जाने वाले वस्त्र हैं

- रेयॉन,

- नायलॉन एवं

- पोलिएस्टर वस्त्र इत्यादि।

प्रश्न 3:

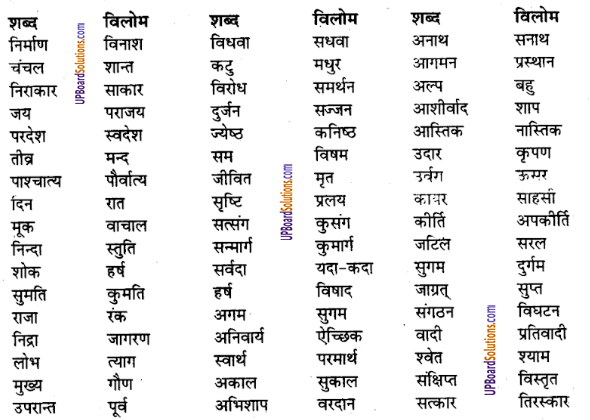

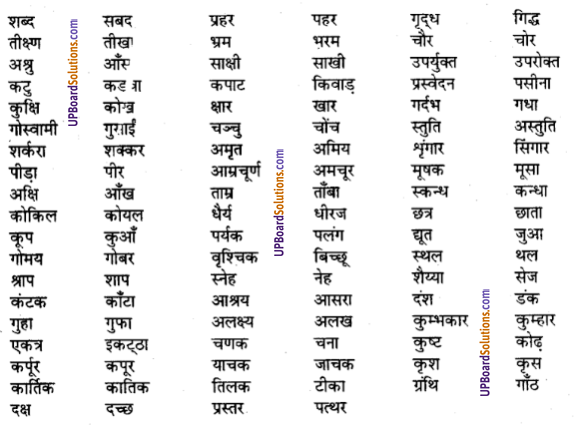

प्राकृतिक तन्तु तथा कृत्रिम तन्तु में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

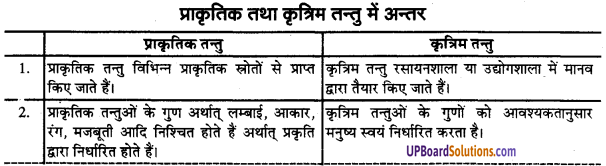

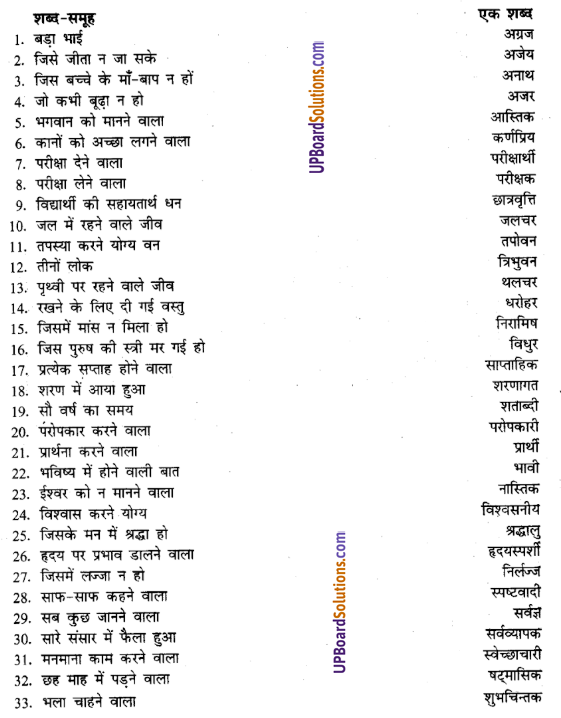

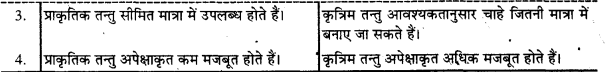

वस्त्रोपयोगी तन्तु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—प्राकृतिक तन्तु तथा कृत्रिम तन्तु। इन दोनों प्रकार के तन्तुओं में विद्यमान अन्तर को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है ।

प्रश्न 4:

ऊन की शुद्धता आप किस प्रकार निश्चित करेंगी?

उत्तर:

ऊन की शुद्धता के लिए ऊन की निम्नलिखित विशेषताओं का निरीक्षण आवश्

- ऊन का धागा लगभग गोलाकार तथा लहरियापन लिए होता है।

- कास्टिक सोडे के प्रयोग से ऊन के तन्तु परस्पर चिपक जाते हैं।

- जलाने पर ऊन चिड़िया के पंखों के जलने के समान गन्ध देती है।

- सज्जी या क्षार घोल में 5-6 मिनट तक उबालने पर ऊन इसमें पूर्णरूप से घुलकर अदृश्य हो जाती है।

प्रश्न 5:

सूती वस्त्रों की क्या विशेषताएँ हैं?

उत्तर:

सूती वस्त्रों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

- अपेक्षाकृत कम मूल्य के होते हैं।

- हल्के अम्लों व क्षारों से अप्रभावित रहने के कारण इन्हें सहज ही व अनेक बार साबुन से धोया जा सकता है।

- इनमें पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है।

- ये शीघ्र सूख जाते हैं।

- अधिक ताप सहन-शक्ति के कारण इन पर सरलतापूर्वक इस्तरी की जा सकती है।

- जल शोषण करने की अधिक क्षमता के कारण तौलिये व झाड़न आदि के लिए सूती वस्त्र सर्वोत्तम होते हैं।

- सूती वस्त्रे शरीर की गर्मी को सहज ही बाहर निकलने देते हैं; अत: ग्रीष्म ऋतु के लिए ये सर्वोत्तम वस्त्र होते हैं। ।

- सूती वस्त्र प्रायः प्रथम बार धोने पर अधिक सिकुड़ते हैं; अतः वस्त्र-विशेष को निर्मित कराने से पूर्व इन्हें धोकर सुखा लेना चाहिए।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1:

तन्तु से क्या आशय है?

उत्तर:

वस्त्र-निर्माण की सबसे छोटी इकाई को तन्तु कहते हैं।

प्रश्न 2:

वस्त्रोपयोगी तन्तुओं के दो प्रमुख वर्ग कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

वस्त्रोंपयोगी तन्तुओं के दो प्रमुख वर्ग हैं

(क) वस्त्रोपयोगी प्राकृतिक तन्तु तथा

(ख) वस्त्रोंपयोगी कृत्रिम तन्तु।

प्रश्न 3:

तन्तु तथा धागे में क्या अन्तर है?

उत्तर:

तन्तु वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी एवं स्वतन्त्र इकाई है। अनेक तन्तुओं को निश्चित विधि द्वारा परस्पर सम्बद्ध करके धागे का निर्माण होता है। तन्तु सामान्य रूप से प्रकृतिजन्य होते हैं जबकि धागे विधिवत् तैयार किए जाते हैं।

प्रैश्न 4:

वस्त्रोपयोगी प्राकृतिक तन्तुओं की प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

वस्त्रोपयोगी प्राकृतिक तन्तुओं की प्राप्ति के स्रोत हैं-वनस्पति-जगत्, प्राणी-जगत् तथा खनिज स्रोत।।

प्रश्न 5:

वनस्पतिजन्य तन्तुओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कारण भी बताइए।

उत्तर:

वनस्पतिजन्य तन्तुओं में अधिकांश भाग सेलुलोस का होता है। अत: इन तन्तुओं को सेलुलोस तन्तु भी कहा जाता है।

प्रश्न 6:

सूती रेशे की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

कपास के बीज रोमों से प्राप्त सूती रेशे अधिक मजबूत व टिकाऊ होते हैं। इनमें अधिक ताप सहने व जल सोखने की क्षमता होती है।

प्रश्न 7:

प्राणिजन्य तन्तुओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कारण भी बताइए।

उत्तर:

प्राणिजन्य तन्तुओं में अधिकांश भाग प्रोटीन का पाया जाता है; अत: इन तन्तुओं को ‘प्रोटीन तन्तु’ भी कहा जाता है।

प्रश्न 8:

कृत्रिम तन्तुओं से प्रायः कौन-कौन से वस्त्र बनते हैं?

उत्तर:

कृत्रिम तन्तुओं से निर्मित होने वाले प्रमुख प्रकार के वस्त्र हैं

- रेयॉन,

- नायलॉन,

- डैकरॉन,

- टेरीलीन।

प्रश्न 9:

रेयॉन किस प्रकार को तन्तु है?

उत्तर:

रेयॉन यान्त्रिक विधि से निर्मित कृत्रिम तन्तु है।

प्रश्न 10:

ऊनी तन्तु किस वर्ग के तन्तु हैं?

उत्तर:

ऊनी तन्तु प्राणिजन्य प्राकृतिक तन्तु हैं।

प्रश्न 11:

जरीदार वस्त्र किस प्रकार निर्मित किए जाते हैं?

उत्तर:

सोने, चाँदी अथवा ऐलुमिनियम के महीन तारों को सूती अथवा रेशमी धागों के साथ मिश्रित करे जरीदार वस्त्र निर्मित किए जाते हैं।

प्रश्न 12:

शुद्ध रेशम की क्या पहचान है?

उत्तर:

- रेशम के तन्तु जलाने पर बालों के जलने के समान गन्ध देते हैं तथा इनकी काली-सी गोली बन जाती है।

- पानी में धोने पर रेशम न तो फैलता है और न ही सिकुड़ता है।

प्रश्न 13:

बर्तन पोंछने के तौलिए (डस्टर)प्रायः सूती ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं?

उत्तर:

क्योंकि सूती डस्टर अधिक गर्मी सहन कर लेते हैं तथा बर्तनों की नमी सोख लेते हैं। ये शीघ्र ही आग को नहीं पकड़ते।

प्रश्न 14:

गर्म जलवायु में सूती वस्त्र अधिक सुविधाजनक क्यों प्रतीत होते हैं?

उत्तर:

गर्म जलवायु में शरीर से अधिक पसीना निकलता है। सूती वस्त्रे इस पसीने को शीघ्र ही सोख लेते हैं तथा चिपचिपाहट नहीं होती। अतः ये अधिक सुविधाजनक प्रतीत होते हैं।

प्रश्न 15:

उत्तम ऊन किस प्रकार की भेड़ों से प्राप्त होती है?

उत्तर:

उत्तम ऊन प्रायः मैरीनो जाति की जीवित भेड़ों से प्राप्त होती है।

प्रश्न 16:

ऊनी वस्त्र गर्म क्यों माने जाते हैं? या ऊनी कपड़ों की विशेषता लिखिए।

उत्तर:

ऊनी तन्तुओं के ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ऊनी वस्त्र शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, जिससे ये शीत ऋतु में ठण्डे स्थानों के लिए गर्म व उपयुक्त वस्त्र माने जाते हैं।

प्रश्न 17:

जान्तव तन्तु कौन-से होते हैं? किसी एक के बारे में बताइए।

उत्तर:

जन्तुओं से प्राप्त होने वाले तन्तु को जान्तव तन्तु या प्राणिजन्य तन्तु कहते हैं। रेशम एवं ऊन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।।

प्रश्न 18:

नायलॉन, डैकरॉन, आरलॉन तथा एक्रीलॉन नामक वस्त्रोपयोगी तन्तु किस वर्ग के तन्तु हैं? इन्हें किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है?

उत्तर:

नायलॉन, डैकरॉन, आरलॉन तथा एक्रीलॉन नामक वस्त्रोपयोगी तन्तु कृत्रिम वर्ग के तन्तु हैं? इन्हें रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है।

प्रश्न 19:

क्षार का नायलॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

क्षार का नायलॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रश्न 20:

गन्धक के तेजाब के गाढ़े घोल का ऊनी वस्त्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

गन्धक के तेजाब (सल्फ्यूरिक अम्ल) के गाढ़े घोल से ऊनी तन्तु नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न 21:

दैनिक उपयोग के लिए किस प्रकार के वस्त्र सुविधाजनक हैं?

उत्तर:

दैनिक उपयोग के लिए सूती वस्त्र उपयोगी हैं और इसमें भी खादी के वस्त्र सर्वश्रेष्ठ ।

प्रश्न 22:

वस्त्रों का व्यक्ति के जीवन में उपयोग एवं महत्त्व बताइए।

उत्तर:

- वस्त्र शरीर को प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं,

- वस्त्र शरीर को गोपनीयता प्रदान करते हैं,

- वस्त्र शरीर को सजाने एवं सँवारने में सहायक होते हैं,

- वस्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं तथा

- वस्त्र दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में उपयोगी हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न:

प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर लिखिए

(1) वस्त्र विज्ञान के अनुसार वस्त्र-निर्माण की सबसे छोटी इकाई है

(क) कपास,

(ख) ऊन,

(ग) तन्तु,

(घ) धागा।

(2) सूती वस्त्र के लिए तन्तु प्राप्त किए जाते हैं

(क) रासायनिक पदार्थों से,

(ख) प्राणी-जगत् से,

(ग) व्यर्थ पदार्थों से,

(घ) वनस्पति-जगत् से।

(3) भारतवर्ष में प्रायः सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं, क्योंकि ये

(क) बहुमूल्य होते हैं,

(ख) सहज ही उपलब्ध हैं,

(ग) वातावरण के अनुरूप हैं,

(घ) ऊष्मा के कुचालक हैं।

(4) नायलॉन के तन्तु हैं

(क) प्राकृतिक तन्तु,

(ख) प्राणिजन्य तन्तु,

(ग) यान्त्रिक विधि से निर्मित तन्तु ,

(घ) रासायनिक विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम तन्तु।

(5) ऊन प्राप्त की जा सकती है

(क) भेड़ों से,

(ख) बकरियों से,

(ग) ऊँटों से,

(घ) इन सभी से।

(6) उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है

(क) बकरियों से,

(ख) भेड़ों से,

(ग) मेमनों से,

(घ) ऊँट से।

(7) निम्नलिखित में मानव-निर्मित तन्तु नहीं है।

(क) रेयॉन,

(ख) रेशम,

(ग) पोलिएस्टर,

(घ) नायलॉन।

(8) निम्नलिखित में पौधों से न प्राप्त होने वाली तन्तु है

(क) टेरीलीन,

(ख) सूत,

(ग) लिनन,

(घ) जूट।

(9) निम्नलिखित में से किस तन्तु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता है

(क) खनिज ( धातुमय) तन्तु ,

(ख) वनस्पति तन्तु,

(ग) जान्तव तन्तु,

(घ) कृत्रिम तन्तु।

(10) निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तन्तु निर्मित वस्त्र है

(क) नायलॉन,

(ख) पोलिएस्टर,

(ग) खद्दर,

(घ) डैकरॉन।

(11) रेयॉन नामक कृत्रिम तन्तु बनाया जाता है

(क) नितान्त सरल विधि द्वारा,

(ख) रासायनिक विधि द्वारा,

(ग) जटिल विधि द्वारा,

(घ) यान्त्रिक विधि द्वारा।

(12) ग्रीष्म ऋतु के लिए वस्त्र होता है

(क) सूती,

(ख) लिनन,

(ग) रेशमी,

(घ) टेरीलीन।

(13) हमारे लिए वस्त्रों की उपयोगिता है

(क) प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करना,

(ख) शरीर को सजाना-सँवारना,

(ग) सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना,

(घ) ये सभी।

उत्तर:

(1) (ग) तन्तु,

(2) (घ) वनस्पति-जगत् से,

(3) (ग) वातावरण के अनुरूप हैं,

(4) (घ) रासायनिक विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम तन्तु,

(5) (घ) इन सभी से,

(6) (ग) मेमनों से,

(7) (ख) रेशम,

(8) (क) टेरीलीन,

(9) (क) खनिज (धातुमय) तन्तु,

(10) (ग) खद्दर,

(11) (घ) यान्त्रिक विधि द्वारा,

(12) (क) सूती,

(13) (घ) ये सभी।

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Home Science Chapter 10 कपड़े के तन्तु : प्रकार एवं दैनिक जीवन में इनका प्रयोग help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Home Science Chapter 10 कपड़े के तन्तु : प्रकार एवं दैनिक जीवन में इनका प्रयोग, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()