UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 5 Land Resources and Agriculture (भूसंसाधन तथा कृषि)

UP Board Class 12 Geography Chapter 5 Text Book Questions

UP Board Class 12 Geography Chapter 5 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.

नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए

(i) निम्न में से कौन-सा भू-उपयोग संवर्ग नहीं है

(क) परती भूमि

(ख) सीमान्त भूमि

(ग) निवल बोया क्षेत्र

(घ) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि।

उत्तर:

(ख) सीमान्त भूमि।

(ii) पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन-सा कारण है

(क) वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास

(ख) सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि

(ग) वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि

(घ) वन क्षेत्र प्रबन्धन में लोगों की बेहतर भागीदारी।

उत्तर:

(ग) वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि।

(iii) निम्न में से कौन-सा सिंचित क्षेत्रों में भू-निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है

(क) अवनालिका अपरदन

(ख) वायु अपरदन

(ग) मृदा लवणता

(घ) मृदा पर सिल्ट का जमाव।

उत्तर:

(ग) मृदा लवणता।

(iv) शुष्क कृषि में निम्न में से कौन-सी फसल नहीं बोई जाती

(क) रागी

(ख) मूंगफली

(ग) ज्वार

(घ). गन्ना।

उत्तर:

(घ) गन्ना।

(v) निम्न में से कौन-से देशों में गेहूँ व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थीं

(क) जापान तथा ऑस्ट्रेलिया

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान

(ग) मैक्सिको तथा फिलीपीन्स

(घ) मैक्सिको तथा सिंगापुर।

उत्तर:

(ग) मैक्सिको तथा फिलीपीन्स।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें

(i) बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तर:

बंजर भूमि – यह अनुपजाऊ भूमि है, जो कृषि योग्य नहीं है। ऐसी भूमि पहाड़ों, मरुस्थलों, खड्ड आदि में होती है।

कृषि योग्य व्यर्थ भूमि – इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है, जिस पर पिछले पाँच वर्षों अथवा इससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

(ii) निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अन्तर बताएँ।

उत्तर:

निवल बोया गया क्षेत्र – वर्ष में फसलगत क्षेत्र को निवल बोया गया शुद्ध क्षेत्र कहते हैं।

सकल बोया गया क्षेत्र – निवल बोया गया क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र का योग सकल बोया गया क्षेत्र होता है।

(iii) भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर:

जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए फसल गहनता में वृद्धि की विधि आवश्यक है। इस विधि के द्वारा भूमि की कम मात्रा में एक वर्ष में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अन्तर है?

उत्तर:

सामान्यतः 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि तथा इससे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में आर्द्र कृषि की जाती है।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें

(i) भारत में भू-संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ कौन-सी हैं? उनका निदान कैसे किया जाए?

उत्तर:

कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये समस्याएँ हैं

1. अनियमित मानसून पर निर्भरता – देश के कृषि क्षेत्र के केवल एक-तिहाई भाग को सिंचाई सुविधा प्राप्त है। दो-तिहाई कृषि क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए सीधे-सीधे वर्षा पर निर्भर करता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा मानसून पवनों से होती है। यह मानूसनी वर्षा भी अनियमित व अनिश्चित होती है जिससे सिंचाई के लिए उपलब्ध नहरों के जल की आपूर्ति प्रभावित होती है।

समस्या का निदान – देश में सिंचाई सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।

2. बाढ़ तथा सूखा – सूखा व बाढ़ भारतीय कृषि के लिए जुड़वाँ संकट बने हुए हैं। कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा तो आम बात है ही, लेकिन यहाँ कभी-कभी बाढ़ भी आ जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ कृषि निम्न अवस्था में होती है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ कृषि अवसंरचना को नष्टप्राय कर देती है और करोड़ों रुपये की फसलें भी बहा ले जाती है।

समस्या का निदान – सूखा व बाढ़ को नियन्त्रित करने के हरसम्भव प्रयास किए जाने चाहिए।

(ii) भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि विकास की महत्त्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित तीन रणनीतियाँ अपनाई गईं.

- व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों की कृषि को प्रोत्साहन देना।

- कृषि गहनता को बढ़ाना।

- कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना।

भारतीय कृषि में 1960 के दशक में आधुनिक निवेशों के साथ ही प्रौद्योगिकीय परिवर्तन होने लगे। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, उर्वरक, मशीनीकरण, ऋण तथा विपणन सुविधाएँ इस परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

केन्द्र सरकार ने सन् 1960 में गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (IADP) तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP) आरम्भ किया। गेहूँ तथा चावल के अधिक उपज देने वाले बीज भारत में लाए गए। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का उपयोग भी शुरू किया गया और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार एवं उनका विकास किया गया। इन सबके संयुक्त प्रभाव को हरित क्रान्ति के नाम से जाना जाता है।

UP Board Class 12 Geography Chapter 5 Other Important Questions

UP Board Class 12 Geography Chapter 5 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

भू-राजस्व विभाग अपनाए गए भू-उपयोग संवर्ग का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भू-उपयोग संवर्ग भू-राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू-उपयोग संवर्ग निम्नलिखित हैं

1. वनों के अधीन क्षेत्र – यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अन्तर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों अलग-अलग हैं। सरकार ने वर्गीकृत वन क्षेत्र की पहचान और सीमांकन इस आधार पर किया है कि वहाँ वन विकसित हो सकते हैं। अत: वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकती है।

2. कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र – इस श्रेणी में निम्नलिखित दो प्रकार की भूमि शामिल की जाती है

- गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि

- बंजर व कृषि अयोग्य भूमि।

3. परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि – इस भूमि पर न तो खेती की जाती है और न ही इसमें परती भूमि को शामिल किया जाता है। इस संवर्ग में तीन प्रकार की भूमि आती है

- स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि

- विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि

- बंजर भूमि।

4. परती भूमि – वह भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि उनमें नमी व उपजाऊ-शक्ति बढ़ सके। परती भूमि के दो प्रकार हैं

- वर्तमान परती भूमि एवं

- पुरातन परती भूमि।

5.शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र – वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यदि एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है।

प्रश्न 2.

साझा सम्पत्ति संसाधन का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

साझा सम्पत्ति संसाधन स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो और वर्गों में बाँटा जाता है

(1) निजी भूमि, एवं (2) साझा भूमि।

1.निजी भू – सम्पत्ति पर किसी एक व्यक्ति का निजी अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है।

2. साझा भू – सम्पत्ति सभी की होती है और इसका स्वामित्व राज्य सरकार का होता है। यह भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए होती है, जिसे ‘साझा सम्पत्ति संसाधन’ कहा जाता है। सामुदायिक वन, चरागाहें, ग्रामीण जलीय क्षेत्र, चौपाल तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा सम्पत्ति संसाधनों के उदाहरण हैं। इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार समुदाय के सभी व्यक्तियों को एक-समान होता है। साझा सम्पत्ति संसाधनों के लिए चारा, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन व अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी व औषधीय पौधे आदि उपलब्ध होते हैं। इन भूमियों का ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे किसानों तथा अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के गुजर-बसर में विशेष महत्त्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए इन साझा भूमियों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि गाँवों में चारा व ईंधन लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों की कमी होने पर उन्हें चारे व ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है।

आज गाँवों में साझा सम्पत्ति संसाधन अवैध कब्जों के कारण सिकुड़ रहे हैं, अत: इनके बचाव व रख-रखावं की जिम्मेदारी भी गाँव के सभी घरों की है।

प्रश्न 3.

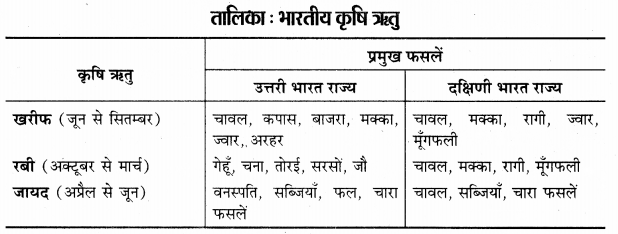

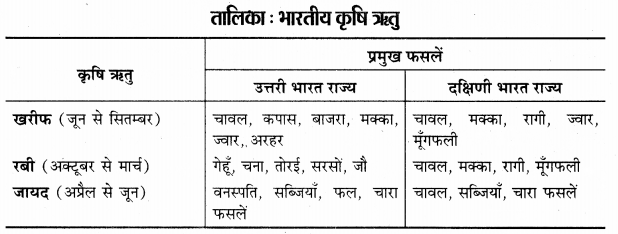

भारत में फसल ऋतुओं का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर:

भारत में फसल ऋतुएँ भारत के उत्तरी व आन्तरिक भागों में तीन फसल ऋतुएँ पायी जाती हैं

- खरीफ

- रबी व

- जायद।

1.खरीफ (जून से सितम्बर) – खरीफ की फसलें दक्षिण-पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं जिसमें उष्ण कटिबन्धीय फसलें शामिल हैं; जैसे-चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली व सोया आदि। इन फसलों को अपेक्षाकृत अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है।

2. रबी ( अक्टूबर से मार्च) – रबी की फसलों की बुआई शरद ऋतु में आरम्भ होती है। इस मौसम में शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबन्धीय फसलें उगाई जाती हैं जो कम तापमान तथा अपेक्षाकृत कम वर्षा में पनप सकती हैं। गेहूँ, जौ, ज्वार, चना, तोरई और सरसों, अलसी, मसूर, चना आदि प्रमुख रबी की फसलें हैं।

3. जायद( अप्रैल से जून) – जायद एक छोटी अवधि की ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। इस ऋतु में उच्च तापमान चाहने वाली फसलें सिंचाई की सहायता से उगाई जाती हैं। जायद की प्रमुख फसलें मक्का, सूरजमुखी, मूंगफली, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियाँ, फल तथा चारे की फसलें आदि हैं।

प्रश्न 4.

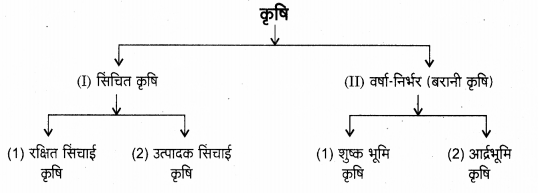

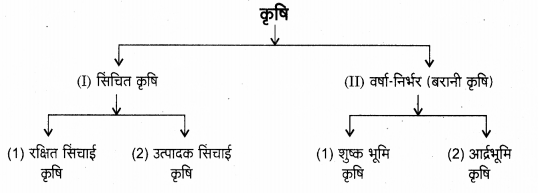

कृषि के प्रकारों को वर्गीकृत कीजिए।

उत्तर:

कृषि के प्रकार मिट्टी में नमी लाने वाले प्रमुख स्रोत के आधार पर कृषि को दो प्रकारों में बाँटा जाता है

(I) सिंचित कृषि – खेती की इस प्रकार की फसलों को विभिन्न साधनों द्वारा सींचा जाता है। सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर सिंचित कृषि भी दो प्रकार की होती हैं

1. रक्षित सिंचाई कृषि – इस प्रकार कृषि में फसलों की केवल उतनी सिंचाई की जाती है कि जल के अभाव में वे नष्ट न हो जाएँ। अन्य शब्दों में, इस प्रकार की खेती में कम वर्षा के कारण हुई जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है।

2. उत्पादक सिंचाई कृषि – इस कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिक-से-अधिक उत्पादन प्राप्त करना है।

(II) वर्षा निर्भर कृषि – फसल ऋतु में मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्षा निर्भर कृषि दो प्रकार की होती है

1. शुष्क भूमि कृषि – भारत में यह कृषि उन प्रदेशों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता सहन करने वाली फसलें बोई जाती हैं; जैसे-रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार आदि।

2. आई भूमि कृषि – आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जल की उपलब्धता फसलों की आवश्यकता से अधिक होती है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है; जैसे-चावल, जूट, गन्ना आदि।

प्रश्न 5.

चावल की कृषि की उपज की दशाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

चावल की कृषि की उपज की दशाएँ चावल की कृषि के लिए अनुकूल उपज की दशाएँ निम्नलिखित हैं

1. तापमान – चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। 20° से० से कम तापमान पर तो चावल अंकुरित ही नहीं होता। इसे बोते समय 21° से०, बढ़ते समय 27° से० तथा पकते समय 24° से. तापमान आवश्यक होता है। इसको प्रचुर मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। लम्बा मेघाच्छादित मौसम तथा तेज . हवाएँ चावल के लिए हानिकारक होती हैं।

2. जल – चावल में खेतों में 75 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। इसलिए चावल के लिए 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा आदर्श होती है। 100 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है।

3. मिट्टी – चावल के लिए उपजाऊ चिकनी, जलोढ़ अथवा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की शक्ति होती है।

4. श्रम – चावल की कृषि मशीनों से नहीं की जा सकती; इसलिए इसकी कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल सदा घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है।

5. भूमि – नदियों के डेल्टाओं तथा बाढ़ के मैदानों में चावल खूब पैदा होता है। इसकी कृषि के लिए हल्की ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं।

प्रश्न 6.

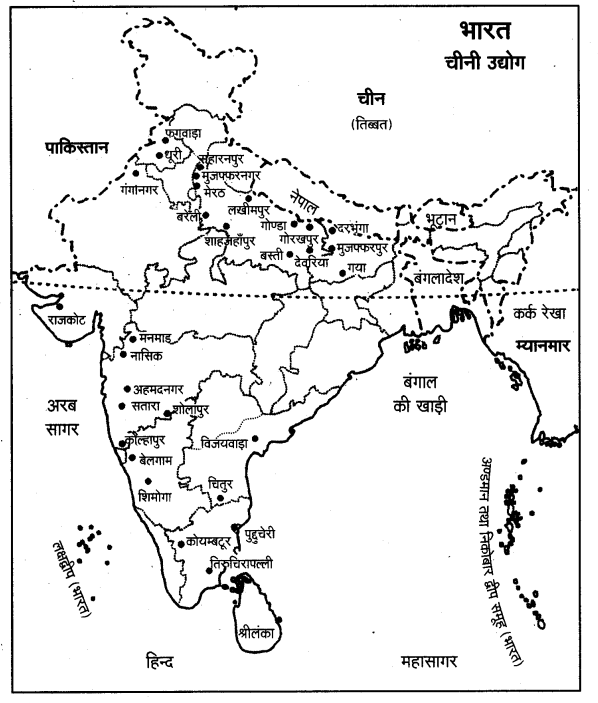

गन्ने की कृषि की उपज की दशाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

गन्ने की कृषि की उपज की दशाएँ गन्ने की कृषि की अनुकूल उपज की दशाएँ निम्नलिखित हैं-

1. तापमान – गन्ना मुख्यत: अयनवृत्तीय पौधा है। अंकुर निकलते समय 20° से. तापमान लाभदायक रहता है, लेकिन इसके बढ़ने के लिए 20° से 30° से. तापमान की आवश्यकता होती है। पाला गन्ने की कृषि के लिए हानिकारक होता है।

2. वर्षा – वर्षा पर निर्भर दशाओं में गन्ना केवल आर्द्र और उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ही उगाया जा सकता है। अन्य शब्दों में, 100 से 150 सेमी वार्षिक वर्षा वाले भागों में गन्ना भली-भाँति उगाया जा सकता है, लेकिन भारत में इसकी कृषि अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है।

3. मिट्टी – गन्ने की कृषि के लिए चूना तथा फॉस्फोरसयुक्त गहरी तथा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ना मिट्टी की उर्वरा-शक्ति को शीघ्र समाप्त कर देता है, अतः इसके लिए नदी-घाटियों की काँप मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि वहाँ प्रतिवर्ष मिट्टी की नवीन परत जम जाने से मिट्टी में उपजाऊ तत्त्व सदा उपलब्ध रहते हैं।

4. भूमि – गन्ने की खेती के लिए मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। सागरीय वायु तथा धूप गन्ने के रस में मिठास भरते हैं; इसलिए तटीय मैदान इसकी कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। अच्छे जल निकास वाली भूमि गन्ने के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है।

5. श्रम – गन्ने की खेती के अधिकतर कार्य हाथ से होते हैं; इसलिए इसकी खेती में सस्ते तथा कुशल श्रम की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 7.

भारत में चावल के उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

चावल, भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह मानूसनी प्रदेशों की फसल है। यहीं इसके पनपने की आदर्श दशाएँ पायी जाती हैं। चावल भारत में लगभग तीन-चौथाई मनुष्यों का भोज्य पदार्थ है।

भारत में चावल के उत्पादन क्षेत्र

भारत में चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार हैं

1. पश्चिम बंगाल – यह भारत का प्रमुख चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ बाढ़ के कारण भूमि अधिक उपजाऊ होने से खाद देने की कम आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी फसल को बाढ़ से हानि भी होती है। यहाँ के मुख्य उत्पादक जिले कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, मिदनापुर, दिनाजपुर, बर्द्धमान और दार्जिलिंग हैं। यहाँ चावल की तीन फसलें पैदा की जाती हैं।

2. असम – यहाँ पर चावल की कृषि ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी की घाटियों में तथा पहाड़ी ढालों पर सर्वत्र की जाती है। यहाँ चावल की तीन फसलें पैदा की जाती हैं। गोलपाड़ा, नवगाँव, कामरूप, धरांग, शिवसागर, लखीमपुर आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं।

3. बिहार – यहाँ पर वर्ष में चावल की दो फसलें पैदा की जाती हैं। गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं।

4. उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड – उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, बलिया, लखनऊ और गोरखपुर मुख्य उत्पादक जिले हैं।

उत्तराखण्ड में हिमालय की तराई में देहरादून में चावल की खेती अत्यधिक होती है। देहरादून का बासमती चावल स्वाद एवं सुगन्ध की दृष्टि से सर्वत्र प्रसिद्ध है।

5. महाराष्ट्र – यहाँ अधिकांश चावल पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और समुद्र तटीय भागों में थाना, कोलाबा, रत्नागिरि, कनारा तथा कोंकण तट पर पैदा किया जाता है।

6. तमिलनाडु – यहाँ देश के कुल उत्पादन का 5-10 प्रतिशत चावल प्राप्त होता है। यहाँ चावल की दो फसलें पैदा की जाती हैं। यहाँ के मुख्य उत्पादक तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, थंजावूर, चिंगलपुर, उत्तरी और दक्षिणी अर्काट, मदुरै, सेलम, कोयम्बटूर और नीलगिरि जिले हैं।

7. आन्ध्र प्रदेश – यहाँ से देश का 12.36 प्रतिशत चावल प्राप्त होता है। यहाँ भी दो फसलें प्राप्त की जाती हैं। प्रमुख उत्पादक जिले विशाखापत्तनम, कृष्णा, गुण्टूर, श्रीकाकुलम, नेल्लौर, चित्तूर, कड्डप्पा, कुर्नूल, अनन्तपुर, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी हैं।

8. अन्य – भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख अन्य राज्य कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा आदि हैं।

प्रश्न 8.

भारत में गेहूँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत में चावल के बाद गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत, विश्व का 12 प्रतिशत गेहूँ उत्पादन करता है। इसे रबी की ऋतुओं में बोया जाता है।

भारत में गेहूँ के उत्पादन क्षेत्र

भारत में गेहूँ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार हैं

1. उत्तर प्रदेश – दक्षिण की पहाड़ी और पठारी भूमि को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सर्वत्र गेहूँ की कृषि होती है। गेहूँ में अधिकांश क्षेत्रफल गंगा, यमुना, घाघरा नदियों के बीच के क्षेत्रफल में पाया जाता है। मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूँ, कानपुर, फतेहपुर आदि जिलों की लगभग एक-तिहाई कृषि योग्य भूमि पर केवल गेहूँ की कृषि होती है।

2. पंजाब – यहाँ अमृतसर, लुधियाना, गुरुदासपुर, पटियाला, संगरूर, भटिण्डा, जालन्धर तथा फिरोजपुर मुख्य गेहूँ उत्पादक जिले हैं जहाँ नहरों की सहायता से सिंचाई की समुचित व्यवस्था है।

3. हरियाणा – रोहतक, अम्बाला, करनाल, जींद, हिसार तथा गुरुग्राम में गेहूँ की कृषि सिंचाई द्वारा की जाती है।

4. मध्य प्रदेश – यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में तापी, नर्मदा, लबा, गंजल, हिरण आदि नदियों की घाटियों और मालवा पठार की काली मिट्टी के क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गेहूँ पैदा किया जाता है। होशंगाबाद, टीकमगढ़, इन्दौर, सागर, सिहोर, मण्डला, गुना, विदिशा, भिण्ड, रायसेन, छतरपुर, ग्वालियर, नीमच, उज्जैन, भोपाल, देवास, रीवा और जबलपुर मुख्य उत्पादक जिले हैं।

5. अन्य – भारत में अन्य प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान एवं जम्मू-कश्मीर आदि हैं।

प्रश्न 9.

भारत में कॉफी (कहवा) के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कॉफी एक उष्ण कटिबन्धीय रोपण कृषि है। भारत में विश्व का केवल 3.7 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन होता है।

भारत में कॉफी के उत्पादक क्षेत्र

भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है

1. कर्नाटक – यहाँ लगभग 4,600 कॉफी के बागान हैं। यहाँ कॉफी अधिकतर दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी भाग में कुर्ग, शिवामोग्गा, हासन, चिकमंगलुरु और मैसूर जिलों में पैदा होती है। वर्तमान में देश के कुल उत्पादन का लगभग 55.7% कर्नाटक से प्राप्त होता है।

2. केरल – यहाँ कॉफी उत्पादन क्षेत्र 1,200 मीटर की ऊँचाई तक है, जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेमी तक होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र वामनाड, ट्रावनकोर और मालाबार जिले हैं। यहाँ से कुल उत्पादन का लगभग 24.3% प्राप्त किया जाता है।

3. तमिलनाडु – यहाँ सम्पूर्ण दक्षिण-पश्चिम में उत्तरी अर्काट जिले से लगाकर तिरुनलवैली तक यह बोयी जाती है। प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र पालनी, शिवराय (सेलम), नीलगिरि तथा अनामलाई (कोयम्बटूर) हैं। तमिलनाडु से कुल उत्पादन का लगभग 9.1% प्राप्त किया जाता है।

4. महाराष्ट्र – यहाँ मुख्यतः सतारा, रत्नागिरि व कनारा जिले में कॉफी उत्पादित की जाती है।

5. आन्ध्र प्रदेश – यहाँ मुख्यतः विशाखापत्तनम जिले में कॉफी उत्पादित की जाती है।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

शस्य गहनता-शस्य गहनता सकल फसलगत क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात होता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

प्रश्न 2.

शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए।

उत्तर:

शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक-शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक सिंचाई, उर्वरक, शीघ्र पकने वाली तथा अधिक उपज देने वाली फसलों के उन्नत बीज, कृषि का यन्त्रीकरण तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग है। शस्य गहनता निवेश उपयोग पर निर्भर करती है। जहाँ निवेश उपयोग अधिक होगा वहाँ शस्य गहनता अधिक होगी और जहाँ निवेश उपयोग कम होगा वहाँ शस्य गहनता भी कम होगी।

प्रश्न 3.

आर्द्र कृषि की विशेषताओं को समझाइए।

उत्तर:

आर्द्र कृषि की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- आर्द्र कृषि का अभिप्राय सिंचित कृषि से है।

- यह कृषि 150 से 200 सेमी वर्ष वाले क्षेत्रों में की जाती है।

- इस कृषि में ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है; जैसे-चावल, चाय, रबड़ आदि।

- यह कृषि असम, केरल आदि राज्यों में की जाती है।

प्रश्न 4.

शुष्क कृषि की विशेषताओं को समझाइए।

उत्तर:

शुष्क कृषि की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

- शुष्क कृषि 50 से 75 सेमी की वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है।

- इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव होता है।

- इन क्षेत्रों में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है।

- भूमि में नमी बनाए रखने के लिए कृषक अनेक विधियाँ अपनाते हैं।

- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में शुष्क कृषि मुख्य रूप से की जाती है।

प्रश्न 5.

शुष्क कृषि की समस्याओं के समाधान के उपाय बताइए।

उत्तर:

शुष्क कृषि की समस्याओं के समाधान के उपाय निम्नलिखित हैं

- शीघ्र पकने वाली फसलों को उगाया जाए।

- शुष्क कृषि में नवीन तकनीकों को अपनाया जाए।

- मृदा में नमी को बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- जीव-जन्तु आधारित क्रियाकलाप शुरू किए जाने चाहिए।

- लघु उद्योगों की स्थापना जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रश्न 6.

पश्चिम बंगाल में चावल की फसलों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

पश्चिम बंगाल में चावल की प्रमुख तीन फसलें निम्नलिखित हैं

- औस – यह मई-जून में बोई जाती है व सितम्बर-अक्टूबर में काटी जाती है।

- अमन- जून – जुलाई में बोई जाती है व नवम्बर-दिसम्बर में काटी जाती है। यहाँ का 85 प्रतिशत चावल अमन से प्राप्त होता है।

- बोरो – यह कम उपजाऊ व दलदली भूमि पर नवम्बर-दिसम्बर में बोई जाती है व मार्च-अप्रैल में काटी जाती है।

प्रश्न 7.

बाजरे की कृषि की उपज की दशाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

बाजरे की कृषि की उपज की दशाएँ – बाजरे के लिए औसत तापमान 25° से 30° सेल्सियस तथा वर्षा 40 से 50 सेमी आवश्यक होती है। भारी वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। यह रेतीली मिट्टी में भली-भाँति पैदा हो जाता है। अच्छे जल निकास वाली बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टियों में बाजरा खूब पैदा होता है।

प्रश्न 8.

भारत में कृषि उत्पादकता अभी भी कम क्यों है?

उत्तर:

भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- मानसूनी वर्षा – भारत एक मानसून देश है। मानसून वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता कृषि उत्पादकता कम होने का प्रमुख कारण है।

- आर्थिक कारक – भारतीय कृषक गरीब हैं, अत: अच्छे बीज, उर्वरक, प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

- जनसंख्या – जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण खेतों का छोटा तथा बिखरा होना भी कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है।

- प्रौद्योगिक कारक – भारत में आज भी परम्परागत तरीकों से कृषि की जाती है। उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव में यहाँ कृषि उत्पादकता कम है।

प्रश्न 9.

भारत में साझा सम्पत्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

भारत में साझा सम्पत्ति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

- साझा सम्पत्ति सबकी होती है और इसका स्वामित्व राज्य सरकार का होता है।

- यह भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए होती है।

- सामुदायिक वन, चरागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र, चौपाल तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा सम्पत्ति संसाधनों के उदाहरण हैं।

- इन भूमियों का ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे किसानों तथा अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों के गुजर-बसर में विशेष महत्त्व है।

प्रश्न 10.

भारत में भू-निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए।

उत्तर:

भारत में भू-निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं

- जलाक्रान्ति (जल भराव) – सिंचाई के निम्न क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है जिससे भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता।

- निक्षालन – अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर निक्षालन की स्थिति बन जाती है जिससे भूमि उपयोग में नहीं लाई जा सकती।

- मृदा अपरदन – मृदा अपरदन में कृषि योग्य भूमि की मृदा पवन तथा जल द्वारा बह जाती है और भूमि अनुपयोगी हो जाती है।

- रासायनिक पदार्थों का प्रयोग – कृषि में प्रयोग में लाए गए रासायनिक पदार्थ तथा अन्य तत्त्व भूमि निम्नीकरण में सहायक हैं।

प्रश्न 11.

खाद्यान्न व खाद्य फसलों में अन्तर कीजिए।

उत्तर:

खाद्यान्न – जिन अनाजों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है उन्हें खाद्यान्न कहते हैं। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि को खाद्यान्न कहते हैं।

खाद्य फसलें – खाद्य फसलों में वे फसलें शामिल हैं जिनसे खाने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री मिलती हैं। अनाज, दालें, तिलहन तथा सब्जियाँ आदि खाद्य फसलें हैं।

प्रश्न 12.

गन्ने का उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भारत में संकेन्द्रित क्यों है?

उत्तर:

गन्ने के उत्पादक क्षेत्र के उत्तरी भारत में संकेन्द्रित होने के कारण-मुख्य रूप से भारत में गन्ना 8° से 32° उत्तरी अक्षांशों के मध्य बोया जाता है। यद्यपि दक्षिण भारत में तापमान की दशाएँ गन्ने की कृषि के लिए अत्यन्त उपयुक्त है तथापि नमी के कारण यहाँ की फसल सामान्य नहीं होती। केरल के तटीय मैदान जलवायु की दृष्टि से गन्ने की कृषि के लिए श्रेष्ठ हैं। इसी तरह कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा प्रदेश सिंचाई की सुविधाओं और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण गन्ने के लिए बहुत उपयुक्त हैं, लेकिन यहाँ प्राय: चक्रवात आते रहते हैं जिससे गन्ने की फसल को हानि होती है। गन्ने की कृषि में दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत में लागत कम आती है। यही कारण है कि गन्ने के उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भारत में संकेन्द्रित हैं।

अतिलघ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

शस्य गहनता का क्या अर्थ है?

उत्तर:

शस्य गहनता का अर्थ है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलें उगाना।

प्रश्न 2.

आर्द्र कृषि से क्या आशय है?

उत्तर:

आर्द्र कृषि से आशय सिंचित कृषि भूमि से है। यह कृषि प्राय: अधिक वर्षा वाले भागों और सिंचाई की सुविधा वाले भागों में की जाती है।

प्रश्न 3.

साझा सम्पत्ति संसाधन का क्या अर्थ है?

उत्तर:

साझा सम्पत्ति संसाधन सामूहिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होते हैं।

प्रश्न 4.

कुल कृषि योग्य भूमि में किसे शामिल किया जाता है?

उत्तर:

कुल कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत शुद्ध बोया क्षेत्र, कुल पड़ती भूमि तथा कृषि योग्य भूमि शामिल की जाती है।

प्रश्न 5.

भूमि उपयोग का क्या अर्थ है?

उत्तर:

पृथ्वी के किसी भू-भाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण ‘भूमि उपयोग’ कहलाता है।

प्रश्न 6.

भू-उपयोग सम्बन्धी अभिलेख कौन रखता है?

उत्तर:

भू-उपयोग सम्बन्धी अभिलेख भू-राजस्व विभाग रखता है।

प्रश्न 7.

वर्गीकृत वन से क्या आशय है?

उत्तर:

वर्गीकृत वन वह क्षेत्र है, जिसका सीमांकन सरकार द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि वहाँ पर वन विकसित हो सके।

प्रश्न 8.

गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि से क्या आशय है?

उत्तर:

गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में वह भूमि आती है जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए उपयोग की जाती है।

प्रश्न 9.

बंजर व व्यर्थ भूमि से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

बंजर व व्यर्थ भूमि, अनुपजाऊ भूमि है जो कि कृषि के योग्य नहीं है। ऐसी भूमि पहाड़ों, मरुस्थलों, खड्ड आदि में होती है।

प्रश्न 10.

भूमि उपयोग में वास्तविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

भूमि उपयोग में वास्तविक वृद्धि दो समय कालों के बीच भू-उपभागों संवर्गों के अन्तर को कहते हैं।

प्रश्न 11.

स्वामित्व के आधार पर भूमि को वर्गीकृत कीजिए।

उत्तर:

स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो मोटे वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है

- निजी भूमि, एवं

- साझा भूमि।

प्रश्न 12.

शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।

उत्तर:

शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं-सिंचाई, उवर्रक, उन्नत बीज, कृषि का यन्त्रीकरण तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग आदि।

प्रश्न 13.

भारत में पायी जाने वाली फसल ऋतुओं के नाम लिखिए।

उत्तर:

भारत में तीन फसल ऋतुएँ पायी जाती हैं

बहविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

शस्य गहनता को नियन्त्रित करने वाला प्रमुख कारक है

(a) सिंचाई

(b) उर्वरक

(c) कृषि का यन्त्रीकरण

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 2.

खरीफ की फसल का समय है

(a) जून से सितम्बर

(b) अक्टूबर से मार्च

(c) अप्रैल से जून

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) जून से सितम्बर

प्रश्न 3.

रबी की फसल का समय है

(a) जून से सितम्बर

(b) अक्टूबर से मार्च

(c) अप्रैल से जून

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) अक्टूबर से मार्च

प्रश्न 4.

अप्रैल से जून के मध्य का समय किस कृषि ऋतु का है

(a) रबी

(b) खरीफ

(c) जायद

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(c) जायद

प्रश्न 5.

शुष्क फसल है

(a) बाजरा

(b) मूंग

(c) चना

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 6.

पश्चिम बंगाल में चावल की बोई जाने वाली फसल है

(a) औस

(b) अमन

(c) बोरो

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 7.

मोटे अनाज में शामिल किया जाता है

(a) ज्वार

(b) मक्का

(c) जौ

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 8.

भारत में पैदा होने वाला मुख्य तिलहन है

(a) मूंगफली

(b) सरसों

(c) तिल

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 9.

भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दाल है

(a) चना

(b) मूंग

(c) उड़द

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 10.

स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भरपूर मात्रा किसमें होती है

(a) मक्का

(b) बाजरा

(c) ज्वार

(d) गेहूँ।

उत्तर:

(a) मक्का

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()