UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 2 The End of Bipolarity (दो ध्रुवीयता का अंत)

UP Board Class 12 Civics Chapter 2 Text Book Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 2 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न

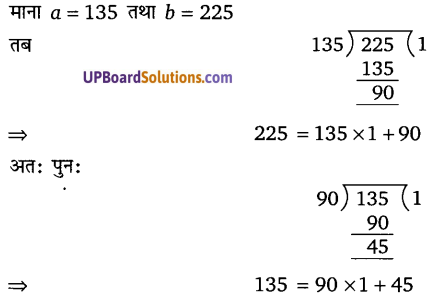

प्रश्न 1.

सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(क) सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी।

(ख) उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्थायित्व/नियन्त्रण होना।

(ग) जनता को आर्थिक आजादी थी।

(घ) अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियन्त्रण राज्य करता था।

उत्तर:

(ग) जनता को आर्थिक आजादी थी।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाएँ-

(क) अफगान संकट

(ख) बर्लिन दीवार का गिरना

(ग) सोवियत संघ का विघटन

(घ) रूसी क्रान्ति।

उत्तर:

(क) रूसी क्रान्ति

(ख) अफगान संकट

(ग) बर्लिन दीवार का गिरना

(घ) सोवियत संघ का विघटन।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित में से कौन-सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है?

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अन्त।

(ख) स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल (सी०आई०एस०) का जन्म।

(ग) विश्वव्यवस्था में शक्ति सन्तुलन में बदलाव।

(घ) मध्यपूर्व में संकट।

उत्तर:

(घ) मध्यपूर्व में संकट।

प्रश्न 4.

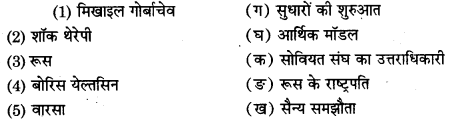

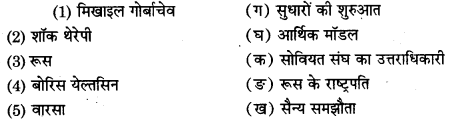

निम्नलिखित में मेल बैठाएँ-

उत्तर:

प्रश्न 5.

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

(क) सोवियत राजनीतिक प्रणाली ………… की विचारधारा पर आधारित थी।

(ख) सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबन्धन …………. था।

(ग) …………. पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था।

(घ) ………… ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की।

(ङ) …………. का गिरना शीतयुद्ध के अन्त का प्रतीक था।

उत्तर:

(क) सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी।

(ख) सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबन्धन वारसा पैक्ट था।

(ग) साम्यवादी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था।

(घ) मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की।

(ङ) बर्लिन की दीवार का गिरना शीतयुद्ध के अन्त का प्रतीक था।

प्रश्न 6.

सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूँजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं तीन विशेषताओं का जिक्र करें।

उत्तर:

सोवियत संघ ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जबकि अमेरिका ने पूँजीवादी व्यवस्था को अपनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली तीन विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-

- सोवियत अर्थव्यवस्था पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न है क्योंकि इसमें उद्योगों को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया जबकि पूँजीवादी देशों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योगों को विशेष महत्त्व दिया गया।

- सोवियत अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य या सरकार का नियन्त्रण था, जबकि पूँजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया।

- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के विपरीत सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियन्त्रण में थी। पूँजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया।

प्रश्न 7.

किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए?

उत्तर:

निम्नांकित बातों की वजह से गोर्बाचेव सोवियत संघ मे सुधार हेतु बाध्य हुए-

(1) पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रान्ति हो रही थी और सोवियत संघ को उनकी बराबरी में लाने के लिए सुधार आवश्यक हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतान्त्रिक संघ का रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ रहीं जिनका किसी को कोई अन्दाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से में थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियन्त्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव ने देश के अन्दर आर्थिक, राजनीतिक सुधारों और लोकतन्त्रीकरण की नीति अपनायी, जिसका कट्टर कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा विरोध किया जाने लगा।

(2) सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफी समय तक अवरुद्ध रही। गोर्बाचेव ने सैन्यवाद को कम करके राष्ट्रीय संसाधनों को विकास कार्यों में लगाने के लिए यह आवश्यक समझा कि पश्चिमी देशों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाया जाए।

साम्यवादी दल का देश में प्रभाव होने से सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ। बोरिस येल्तसिन ने सैन्य तख्तापलट के विरोध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे एक नायक की तरह उभरकर सामने आए। ऐसे में गोर्बाचेव ने सुधार करके सोवियत संघ की समस्याओं को पूरा करने का वायदा किया और उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढाँचे को सुधारने का प्रयत्न किया और वायदा किया कि वे व्यवस्था को सुधारेंगे।

वास्तव में सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पिछड़ चुका था। यह पूँजीवादी देशों से अलग-थलग पड़ गया। जनता अपने अधिकारों और स्वतन्त्रता की माँग करने लगी। ऐसे में आवश्यक था कि गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करें। गोर्बाचेव ने सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुधार के प्रयास किए और वायदे भी किए परन्तु वह आलोचना से बरी न हो पाए और उनका समर्थन करने वाले धीरे-धीरे घटते चले गए।

प्रश्न 8.

भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए?

उत्तर:

सोवियत संघ के विघटन से पूर्व भारत और सोवियत संघ के बीच काफी अच्छे सम्बन्ध थे। इसके बाद भारत के रूस के साथ भी गहरे सम्बन्ध बने। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था।

भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम भारत हेतु सोवियत संघ के विघटन के अग्रलिखित परिणाम हुए-

- सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को यह आशा होने लगी कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी और हथियारों की दौड़ पर अंकुश लगेगा।

- भारत जैसे देशों में लोग पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण . अर्थव्यवस्था मानने लगे। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनायी जाने लगीं।

- भारत में राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतन्त्र को सभी दलों में श्रेष्ठ समझा।

- भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया। भारत ने सोवियत संघ से अलग हुए सभी गणराज्यों से नए रूप में अपने सम्बन्ध स्थापित किए। साथ ही चीन के साथ भारत को सम्बन्ध सुधारने का भी लाभ हुआ।

- भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस भारत की परमाण्विक योजना के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझीदार है।

इस तरह स्पष्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा-सा परिवर्तन करके भारत के हितों की पूर्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को और अधिक सुधारा।

प्रश्न 9.

शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूँजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था?

उत्तर:

शॉक थेरेपी का अर्थ—साम्यवाद के पतन के पश्चात् पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतान्त्रिक पूँजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूँजीवाद की ओर से संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी अर्थात् आघात पहुँचाकर उपचार करना कहा गया।

शॉक थेरेपी से साम्यवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने की प्रक्रिया अपनायी गई। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसमें राज्य की सम्पदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढाँचे को तुरन्त अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक कार्य को निजी कार्य में बदला गया और पूँजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियन्त्रित समाजवाद या पूँजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया।

शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब यह स्वीकार कर लिया गया कि अधिक-से-अधिक व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस तरह मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक माना गया।

रूस ने मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में इस मॉडल को अपनाया। अत: सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य समाजवादी व्यवस्था से लोकतान्त्रिक पूँजीवादी व्यवस्था तक के संक्रमण से गुजरे। अन्ततः इस संक्रमण से सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबन्धनों को समाप्त कर दिया गया। धीरे-धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतन्त्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूँजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपने विभिन्न संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियन्त्रण करेंगे।

प्रश्न 10.

निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखें.. “दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश-नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परम्परागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।”

उत्तर:

उपर्युक्त कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं-

(1) भारत द्वारा अपनायी गयी गुटनिरपेक्षता की नीति वर्तमान में पूरी तरह से लाभप्रद नहीं हो सकती क्योंकि अब विश्व में दो महाशक्तियाँ नहीं हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब विश्व में अमेरिका ही महाशक्ति है। अत: अब हमें अमेरिका के साथ सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए। इसमें ही भारत का हित होगा।

(2) भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में उदारीकरण की नीति अपनायी गई है। भारत के समान ही अमेरिका में भी शक्तिशाली लोकतन्त्र है। भारत ने अमेरिका के साथ सम्बन्धों में परिवर्तन करके सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई।

(3) संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की स्वराज की माँग का समर्थन किया था और ब्रिटेन की सरकार पर भारत को शीघ्र स्वतन्त्रता देने के लिए दबाव डाला था। इसके बाद भी अमेरिका ने भारत को समय-समय पर विभिन्न प्रकार की सहायता दी। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत की स्थिर लोकतन्त्रीय व्यवस्था, भारत में उदारीकरण, भारत के प्राकृतिक संसाधन आदि के कारण भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में निकटता आती रही है।

(4) 11 सितम्बर, 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमले के समय अमेरिका ने भारत तथा पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। भारत और अमेरिकां दोनों ने मिलकर आतंकवाद को समाप्त करने की योजना बनाई।

(5) भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहकर ही सम्बन्ध बनाने चाहिए और अपनी सम्प्रभुता और स्वतन्त्रता के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि करने को निरन्तर उत्सुक रहता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि समय और परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाना चाहिए, जो कि भारत के लिए हितकर होगा।

पूछे गए कथन के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं-

(1) सोवियत संघ भारत का परम्परागत मित्र रहा है। भारत के विकास में सोवियत संघ का विशेष सहयोग रहा है। खुश्चेव ने भारत-रूस मैत्री को मजबूत किया और कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। ताशकन्द समझौते ने भी भारत-रूस के सम्बन्धों को बढ़ावा दिया।

(2) सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने सभी 15 गणराज्यों को मान्यता दी। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन 27 जनवरी, 1993 को भारत आए और 29 जनवरी, 1993 को भारत-रूस सन्धि की गई जिसमें तय किया गया था कि दोनों देश एक-दूसरे की अखण्डता तथा सीमाओं आदि की रक्षा करेंगे। इसी दौरान भारत-रूस के मध्य सैन्य तकनीकी समझौता भी हुआ।

(3) जून 1994 के पश्चात् भारत और रूस के शासनाध्यक्षों का आवागमन हुआ और विभिन्न प्रकार के सैन्य, तकनीकी और व्यापारिक समझौते हुए।

(4) भारत द्वारा मई 1998 में किए गए नाभिकीय परीक्षणों का रूस ने समर्थन किया और भारत को बधाई दी। भारत-पाक कारगिल युद्ध के समय भी रूस ने भारत का समर्थन किया। 7 दिसम्बर, 1999 को भारत और रूस के मध्य एक दसवर्षीय समझौता हुआ। इसके अनुसार वे सभी प्रकार के सैन्य व असैन्य विमानों के उत्पादन का. कार्य करेंगे।

(5) भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए रूस व भारत के मध्य चार समझौते हुए और विभिन्न प्रकार के सहयोग का आदान-प्रदान हुआ। साथ ही यह भी तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों का निपटारा दोनों देश आपस में वार्ता करके समाप्त करेंगे। कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(6) आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए 4 नवम्बर, 2001 को भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस गए। वहाँ आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया।

स्वतन्त्रता के बाद भारत द्वारा अपनायी गयी गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भारत और अमेरिका के बीच कटुता पैदा हो गयी। इसके साथ ही अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया और उस प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता प्रदान की। उपर्युक्त कारणों से भारत-अमेरिका के मधुर सम्बन्धों का ह्रास हुआ है।

UP Board Class 12 Civics Chapter 2 InText Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 2 पाठान्तर्गत प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

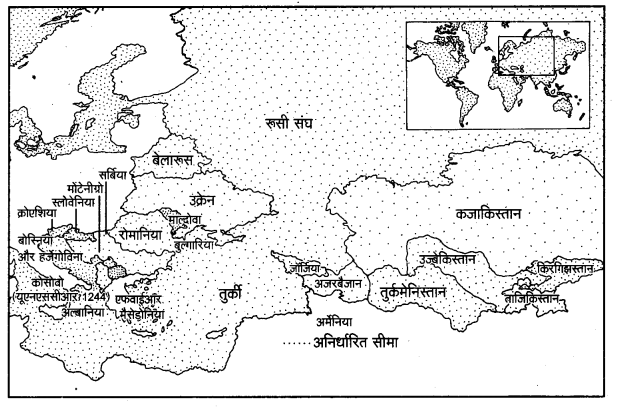

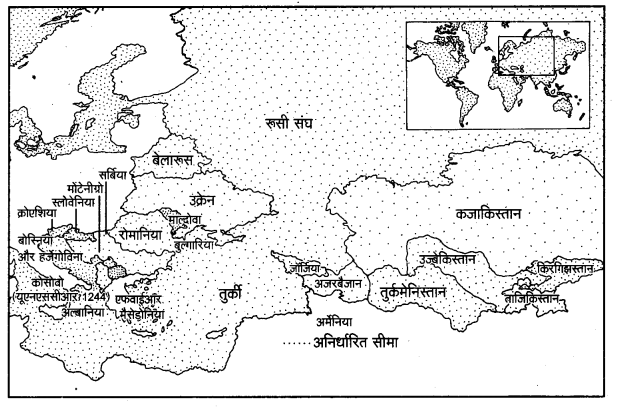

मानचित्र में स्वतन्त्र मध्य एशियाई देशों को चिह्नित करें।

पूर्वी, मध्य यूरोप और ‘स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल’ का मानचित्र

स्त्रोत : https://www.unicef.org/hac2012/images/HAC2012_CEE_CIS_map_REVISED.gif

नोट—इस मानचित्र में दी गई सीमाएँ एवं नाम और पदमनाम संयुक्त राष्ट्र द्वाराआधिकारिक रूप से अनुमोदित या स्वीकृत नहीं हैं।

उत्तर:

स्वतन्त्र मध्य एशियाई देश ये हैं—

- उज्बेकिस्तान,

- ताजिकिस्तान,

- कजाकिस्तान,

- किरगिझस्तान,

- तुर्कमेनिस्तान।

प्रश्न 2.

मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि “सोवियत संघ का अन्त समाजवाद का अन्त नहीं है।” क्या यह सम्भव है?

उत्तर:

यह सही है कि सोवियत संघ का अन्त समाजवाद का अन्त नहीं है। यद्यपि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक तथा उसका प्रतीक था, लेकिन वह समाजवाद के एक रूप का प्रतीक था। समाजवाद के अनेक रूप हैं और समाजवादी विचारधारा के उन रूपों को अभी भी विश्व के अनेक देशों ने अपना रखा है। दूसरे, समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार विकास होता रहा है और अब भी हो रहा है। इसीलिए सोवियत संघ का अन्त समाजवाद का अन्त नहीं है।

प्रश्न 3.

सोवियत और अमेरिकी दोनों खेमों के शीतयुद्ध के दौर के पाँच-पाँच देशों के नाम लिखिए।

उत्तर:

शीतयुद्ध के दौर के सोवियत और अमेरिकी खेमों के पाँच-पाँच देशों के नाम निम्नलिखित हैं

(1) अमेरिकी खेमे के देश-

- संयुक्त राज्य अमेरिका,

- इंग्लैण्ड,

- फ्रांस,

- पश्चिमी जर्मनी,

- इटली।

(2) सोवियत खेमे के देश-

- सोवियत संघ,

- पूर्वी जर्मनी,

- पोलैण्ड,

- रोमानिया,

- हंगरी।

UP Board Class 12 Civics Chapter 2 Other Important Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सोवियत संघ के विभाजन के कारणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ? कारणों सहित विवेचना कीजिए। अथवा सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सोवियत संघ के विभाजन (विघटन) के लिए उत्तरदायी कारण

विश्व की दूसरी महाशक्ति (सोवियत संघ) का सन् 1991 में अचानक विघटन हो गया और इसके साथ ही सोवियत संघ की साम्यवादी शासन-व्यवस्था का भी अन्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

1. राजनीतिक-आर्थिक संस्थाओं की शिथिलता-सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक रुकी रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राजव्यवस्था को सन्देह की नजर से देखने लगी थी। सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएँ अन्दर से कमजोर हो चुकी थीं जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकीं। फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन या विभाजन का कारण बनी।

2. संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार व सैन्य साजो-सामान पर व्यय करना-सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक कारण यह भी है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार एवं सैन्य साजो-सामान पर व्यय किया। साथ ही उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ के नियन्त्रण में रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा, अर्थव्यवस्था का यह गतिरोध आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना।

3. औद्योगीकरण के क्षेत्र में पिछड़ना-औद्योगीकरण के विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं हो पाया। कृषि के द्वारा देश का विकास उस गति से नहीं हो पाया, जैसा कि पश्चिमी देशों का हुआ। सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुका था, इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा; जो सोवियत संघ के विभाजन का एक कारण बना।

4. कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश-सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यही पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। एक ही दल होने से भी संसाधनों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियन्त्रण रहता था, साथ ही जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं था। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, साथ ही चुनाव का भी कोई विकल्प नहीं था। अतः धीरे-धीरे सरकार का जनाधार खिसकता चल गया; जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना।

5. गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता-जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था और जनता गोर्बाचेव की धीमी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठी। धीरे-धीरे खींचातानी में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरह से जाता रहा। जो लोग उनके साथ थे, उनका भी मोह भंग हो गया।

6. राष्ट्रवादी भावनाओं और सम्प्रभुता की इच्छा का उभार-रूस और बाल्टिक गणराज्य (एस्टोनिया, लताविया एवं लिथुआनिया) उक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे।

राष्ट्रीयता और सम्प्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अन्तिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ।

प्रश्न 2.

सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सविस्तार बताइए।

उत्तर:

सोवियत संघ के विघटन के परिणाम सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति की दृष्टि से गम्भीर रहे, जिनका विवरण निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है-

1. शीतयुद्ध के दौर की समाप्ति-सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीतयुद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति के रूप में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूँजीवादी प्रणाली को हटा पाएगी या नहीं यह विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा।

समाजवादी एवं पूँजीवादी व्यवस्था के विचारात्मक शीतशुद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उकसाया था। हथियारों की तीव्र होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था और विश्व को सैन्य गुटों में बाँटा था। शीतयुद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और नई शान्ति की सम्भावना का जन्म हुआ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सम्बन्धों में बदलाव-शीतयुद्ध के अन्त के समय केवल दो सम्भावनाएँ थीं—या तो बनी हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा या फिर देशों के अलग-अलग समूह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस प्रकार बहु-ध्रुवीय विश्व बनेगा-किन्तु हुआ यह कि अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सम्बन्धों में बदलाव आया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतन्त्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरकर सामने आया। .

3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि-सोवियत संघ के विभाजन से सम्पूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया था जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूँजीवादी विचारधारा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएँ विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं क्योंकि इन्हीं देशों को पूँजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने ऋण दिया था। इन समस्त बातों ने पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने एवं विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता पहुँचायी।

4. नए स्वतन्त्र देशों का उदय-चौथा महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि सोवियत खेमे के अन्त के साथ ही नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य एक सम्प्रभु और स्वतन्त्र राष्ट्र बन गए।

ये राष्ट्र हैं-

- रूस,

- उक्रेन,

- जॉर्जिया,

- अर्मेनिया,

- बेलारूस,

- एस्टोनिया,

- लिथुआनिया,

- लताविया,

- तुर्कमेनिस्तान,

- उज्बेकिस्तान,

- किरगिस्तान,

- अजरबैजान,

- ताजिकिस्तान,

- माल्दोवा,

- कजाकिस्तान।

इनमें से कुछ देश विशेष रूप से बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश ‘यूरोपीय संघ’ से जुड़ना और उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशिया के देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ सम्बन्ध बनाए। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए देश सामने आए।

5. खनिज तेल भण्डारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना-सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका पर अब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे-धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। उसने मध्य पूर्व में घुर पैठ करना प्रारम्भ कर दिया और वहाँ के तेल भण्डारों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

6. हिंसक अलगाववादी आन्दोलन का प्रारम्भ-सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या एवं ताजिकिस्तान में हिंसक अलगाववादी आन्दोलन चला। ताजिकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अजरबैजान, जॉर्जिया, उक्रेन, किरगिस्तान आदि में मौजूदा शासन-व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आन्दोलन चल रहे हैं।

प्रश्न 3.

शॉक थेरेपी क्या है? इसके विभिन्न परिणाम बताइए।

उत्तर:

शॉक थेरेपी का अर्थ-साम्यवाद के पतन के पश्चात् पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतान्त्रिक पूँजीवादी व्यवस्था के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूँजीवाद की ओर से संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को ‘शॉक थेरेपी’ अर्थात् आघात पहुँचाकर उपचार करना कहा जाता है।

शॉक थेरेपी में सम्पत्ति पर निजी स्वामित्व, राज्य की सम्पदा के निजीकरण एवं व्यापारिक स्वामित्व के ढाँचे को अपनाना, पूँजीवादी पद्धति से खेती करना, मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना, वित्तीय खुलापन एवं मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता को अपनाना शामिल है।

शॉक थेरेपी के परिणाम शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं-

1. अर्थव्यवस्था का नष्ट होना–सन् 1990 में अपनायी गयी शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनन्द लोक तक नहीं ले गई, जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और जनता को बरबादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज्य नियन्त्रित औद्योगिक ढाँचा चरमरा उठा। लगभग 90 प्रतिशत उद्योगों को निजी हाथों अथवा कम्पनियों को बेच दिया गया। आर्थिक ढाँचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा नियन्त्रित औद्योगीकरण नीति की अपेक्षा बाजार की शक्तियाँ कर रही थीं; इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला सिद्ध हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ‘गराज सेल’ के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्त्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम-से-कम करके आँकी गयी तथा उन्हें औने-पौने दामों में बेच दिया गया। यद्यपि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए समस्त जनता को अधिकार पत्र प्रदान किए गए थे, लेकिन अधिकांश जनता ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों को बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी।

2. रूसी मुद्रा (रूबल) में गिरावट-शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आयी। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूँजी धीरे-धीरे समाप्त हो गयी और लोग निर्धन हो गए।

3. खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति-शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई। अब लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। रूस ने खाद्यान्न का आयात कर दिया। पुराना व्यापारिक ढाँचा तो टूट चुका था, लेकिन इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पायी थी।

4.समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को नष्ट किया जाना-सोवियत संघ से अलग हुए राज्यों में समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर नई पँजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के बदलने से लोगों को प्रदान की जाने वाली राजकीय रियायतें समाप्त हो गईं; जिससे अधिकांश लोग निर्धन होने लगे। इस कारण मध्यम एवं शिक्षित वर्ग का पलायन हुआ और वहाँ कई देशों में एक नया वर्ग उभरकर सामने आया जिसे माफिया वर्ग के नाम से जाना गया। इस वर्ग ने वहाँ की अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथों में ले लिया।

5. आर्थिक असमानताओं का जन्म-निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों और विशेषकर रूस में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई तैयार हो गयी। अब धनी और निर्धन के बीच गहरी असमानता ने जन्म ले लिया था।

6. लोकतान्त्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के अन्तर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई है और उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतान्त्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों में जल्दबाजी में संविधान तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उसके हाथों में अधिकांश शक्तियाँ प्रदान कर दी गईं। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गयी।

7.शासकों का सत्तावादी स्वरूप-एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गईं और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। उदाहरण के लिए, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और उसके बाद समय सीमा को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी।

8. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता स्थापित नहीं सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में न्यायिक संस्कृति एवं न्यायपालिका की स्वतन्त्रता अभी तक स्थापित नहीं हो पायी है जिसे स्थापित किया जाना आवश्यक है।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोष –

- सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्ण नियन्त्रण था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई तथा जन साधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया।

- सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एकदलीय कठोर शासन था। साम्यवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियन्त्रण था तथा यह दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था।

- सोवियत संघ के पन्द्रह गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था तथा शेष चौदह गणराज्यों के लोग स्वयं को उपेक्षित तथा दबा हुआ समझते थे।

- सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ बनाने में विफल रहने के साथ ही पाश्चात्य देशों से काफी पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के विनिर्माण में देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय कर दिया।

प्रश्न 2.

सोवियत प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

सोवियत प्रणाली की विशेषताएँ समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई सन् 1917 की समाजवादी क्रान्ति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं-

- सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियन्त्रण था।

- सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियन्त्रण में थी।

- सोवियत संघ में सम्पत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियन्त्रण था।

- सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके दूर-दराज के क्षेत्र भी आवागमन की सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे।

- सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिनमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात व मशीनरी आदि शामिल थे।

- सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था।

- सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी।

प्रश्न 3.

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के विघटन के विश्व राजनीति में क्यां परिणाम निकले?

उत्तर:

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के विघटन के विश्व राजनीति में परिणाम

- दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीतयुद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। शीतयुद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शान्ति की सम्भावना का जन्म हुआ।

- दूसरी दुनिया के पतन से विश्व राजनीति में शक्ति-सम्बन्ध बदल गए इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया।

- सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा और एक-ध्रुवीय विश्व राजनीति सामने आयी।

- सोवियत खेमे के अन्त से अनेक नए देशों का उदय हुआ। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाए।

प्रश्न 4.

मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता तथा विश्व 1980 के मध्य की तरह द्वि-ध्रुवीय होता, तो यह अन्तिम दो दशकों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता? इस प्रकार के विश्व के तीन क्षेत्रों या प्रभाव तथा विकास का वर्णन करें, जो नहीं हुआ होता।

उत्तर:

सन् 1991 में यदि सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ होता तो ये अन्तिम दोनों दशक भी शीतयुद्ध की राजनीति से प्रभावित रहते और विश्व में निम्नलिखित प्रभाव होते-

1. एक-धुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना नहीं होती–यदि सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ होता तो विश्व राजनीति में एक ही महाशक्ति अमेरिका का यह वर्चस्व नहीं होता जो सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ है।

2. अफगानिस्तान तथा इराक देशों की स्थिति में परिवर्तन-सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में अपना हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ा दिया तथा दोनों को युद्ध के लिए मजबूर कर उन्हें तहस-नहस कर दिया। यदि सोवियत संघ का पतन न हुआ होता तो इन क्षेत्रों में सोवियत संघ अमेरिका का विरोध करता और युद्ध का विरोध करता।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति में परिवर्तन–यदि सोवियत संघ का पतन नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की मनमानी नहीं चलती और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता समाप्त नहीं होती।

प्रश्न 5.

द्वि-ध्रुवीय विश्व के पतन के कारणों को समझाइए।

उत्तर:

द्वि-धुवीय विश्व के पतन के कारण द्वि-ध्रुवीय विश्व के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

- अमेरिकी गुट में फूट-द्वि-ध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण अमेरिकी गुट में फूट पड़ना था। फ्रांस जैसा देश अमेरिका पर अविश्वास करने लगा था।

- सोवियत गुट में फूट-सोवियत गुट से पूर्वी यूरोपीय देशों तथा चीन का अलग होना सोवियत खेमे को कमजोर कर गया।

- सोवियत संघका पतन-द्वि-ध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण सोवियत संघ का पतन रहा।

- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन-गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने अधिकांश विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रखने में सफलता पायी। इससे द्वि-ध्रुवीय विश्व को झटका लगा।

प्रश्न 6.

1950 के दशक में द्वि-ध्रुवीकरण में आयी दरारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

द्वि-ध्रुवीकरण की दरारें-1950 के दशक में ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनके कारण द्वि-ध्रुवीकरण में कमजोरी आयी।

सोवियत खेमे में दरारें-

- सन् 1948 में यूगोस्लाविया ने सोवियत संघ से अपने आपको स्वतन्त्र करने में सफलता प्राप्त कर ली।

- सन् 1956 में हंगरी ने भी स्वतन्त्रता के प्रयास किए। इससे सोवियत खेमे को गहरा झटका लगा।

- 1960 के दशक में चीन-सोवियत सीमा विवाद, 1970 के दशक में चीन अमेरिकी वार्ता आदि से चीन और सोवियत संघ में दरारें आयीं।

- पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया के उदारवादी आन्दोलन व रूमानिया द्वारा कार्य करने की स्वतन्त्रता ने सोवियत खेमे को और कमजोर कर दिया।

अमेरिकी खेमे में दरारें

- सन् 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रयासों से अमेरिकी खेमे के विश्वास को झटका लगा।

- लैटिन अमेरिका में क्यूबा के साम्यवादी देश के रूप में उभरने से अमेरिकी गुट को धक्का लगा।

प्रश्न 7.

किन कारणों ने गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य किया?

उत्तर:

मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में निम्नलिखित कारणों की वजह से सुधार लाना चाहते थे-

(1) सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पिछड़ गयी थी, अर्थव्यवस्था में गतिरोध पैदा होने की वजह से देश में उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी उत्पन्न हो रही थी। सोवियत संघ को पाश्चात्य देशों की बराबरी पर लाने के लिए गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार लाना चाहते थे।

(2) सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य समाजवादी शासन से ऊब गए थे और वे विद्रोह करने पर आमादा हो गए थे।

(3) गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने तथा सोवियत संघ को लोकतान्त्रिक रूप देने के लिए वहाँ सुधार करने पर फैसला किया।

प्रश्न 8.

सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका-सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। गोर्बाचेव ने आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न किए थे। वे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पश्चिम की बराबरी पर लाना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने प्रशासनिक ढाँचे में लचीलापन लाने का प्रयास किया। लेकिन गोर्बाचेव ने देश में समानता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व व एकता के वातावरण को तैयार किए बिना ही पुनर्गठन (पेरेस्त्रोइका) व खुलापन (ग्लासनोस्त) जैसी महत्त्वपूर्ण नीतियों को लागू कर दिया था।

गोर्बाचेव द्वारा लागू की गई जनतान्त्रिक नीतियों के कारण सोवियत संघ के कुछ गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होकर स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण का विचार उत्पन्न हुआ। रूस, बाल्टिक गणराज्य, उक्रेन व जॉर्जिया में राष्ट्रीयता व सम्प्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप सोवियत संघ को अपने कुछ गणराज्यों के अलग होने के निर्णय को मान्यता देनी पड़ी। इसके पश्चात् तो एक के बाद एक सोवियत संघ के सभी 15 गणराज्य अलग होकर स्वतन्त्र होते गए और देखते-देखते सोवियत संघ का विघटन हो गया।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

बर्लिन की दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस प्रकार की घटना कहलाती है?

उत्तर:

शीतयुद्ध के उत्कर्ष के चरम दौर में सन् 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। यह दीवार शीतयुद्ध का प्रतीक रही। सन् 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिरा दिया। यह जर्मनी के एकीकरण, साम्यवादी खेमें की समाप्ति तथा शीतयुद्ध की समाप्ति की शुरुआत थी।

प्रश्न 2.

सन् 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने को द्वि-ध्रुवीयता का अन्त क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

द्वि-ध्रुवीयता के दौर में जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था। जहाँ पूर्वी जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में तथा पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था। सन् 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने के बाद ही सम्पूर्ण विश्व में से सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया तथा अब तक दो ध्रुवों में विभाजित विश्व एक-ध्रुवीय हो गया।

प्रश्न 3.

‘दूसरी दुनिया के देश’ से आपका क्या तात्पर्य है? अथवा समाजवादी खेमे के देशों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया। एक गुट का नेतृत्व पूँजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इस गुट में सम्मिलित देशों को पहली दुनिया के देश कहा गया। दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश समाजवादी सोवियत गणराज्य (रूस) कर रहा था। इस गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी खेमे के देश कहा जाता है।

प्रश्न 4.

ब्लादिमीर लेनिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

ब्लादिमीर लेनिन-ब्लादिमीर लेनिन का जन्म सन् 1870 को हुआ था। ब्लादिमीर रूस की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये सन् 1917 की रूसी क्रान्ति के नायक थे तथा सन् 1917-1924 की अवधि में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ये मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धान्तकार थे। इन्हें सम्पूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रेरणास्रोत माना जाता है। सन् 1924 में इनका निधन हो गया।

प्रश्न 5.

सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? कोई दो कारण बताइए।

उत्तर:

सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारणों से गतिरोध आया-

- सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों के विकास एवं सैन्य साजोसामान पर खर्च किया जिससे सोवियत संघ में आर्थिक संसाधनों की कमी आ गयी।

- सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर अपने संसाधन खर्च करने पड़े जिससे वह धीरे-धीरे आर्थिक तौर पर कमजोर होता चला गया।

प्रश्न 6.

आपकी राय में सोवियत संघ के विघटन के दो मुख्य कारण क्या थे?

उत्तर:

सोवियत संघ के विघटन के दो मुख्य कारण निम्नलिखित थे-

- तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार कार्यक्रम।

- सोवियत संघ के गणराज्यों में लोकतान्त्रिक एवं उदारवादी भावनाओं का उत्पन्न होना।

प्रश्न 7.

मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए कार्यों को संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अन्तिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने सोवियत संघ के पेरेस्त्रोइका (पुनर्रचना) और ग्लासनोस्त (खुलेपन) की नीति में आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

प्रश्न 8.

बोरिस येल्तसिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

बोरिस येल्तसिन-बोरिस येल्तसिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने सन् 1991 में सोवियत संघ के शासन के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व किया तथा सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख भूमिका निभाई। इन्हें साम्यवाद से पूँजीवाद की ओर हुए संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

प्रश्न 9.

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् स्वतन्त्र गणराज्यों के नाम लिखिए।

उत्तर:

सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतन्त्र हुए गणराज्य निम्नलिखित हैं-

- रूस,

- बेलारूस,

- उक्रेन,

- अर्मेनिया,

- अजरबैजान,

- माल्दोवा,

- कजाकिस्तान,

- किरगिस्तान,

- ताजिकिस्तान,

- तुर्कमेनिस्तान,

- उज्बेकिस्तान,

- जॉर्जिया,

- एस्टोनिया,

- लताविया,

- लिथुआनिया।

प्रश्न 10.

शॉक थेरेपी से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ, ‘आघात पहुँचाकर उपचार करना’ है। शॉक थेरेपी का अभिप्राय है धीरे-धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूल-चूल परिवर्तन के प्रयत्नों को लादना। रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी से परिवर्तन हेतु जल्दबाजी में निजी स्वामित्व, वित्तीय खुलापन, मुक्त व्यापार एवं मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल दिया। शॉक थेरेपी का यह मॉडल विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था।

प्रश्न 11.

पूर्व सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल’ किसे कहा जाता है?

उत्तर:

सोवियत संघ के पतन के बाद अस्तित्व में आए नए गणराज्यों में शॉक थेरेपी (आघात पहुँचाकर उपचार करना) की विधि द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया लेकिन शॉक थेरेपी के फलस्वरूप सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गयी। रूस में, पूरा-का-पूरा राज्य-नियन्त्रित औद्योगिक ढाँचा चरमरा गया। लगभग 90 प्रतिशत उद्योगों को निजी हाथों या कम्पनियों को बेचां गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल’ कहा जाता है।

प्रश्न 12.

जोजेफ स्टालिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

जोजेफ स्टालिन-जोजेफ स्टालिन लेनिन के बाद सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता और राष्ट्राध्यक्ष बने। इन्होंने सोवियत संघ का सन् 1924 से 1953 तक नेतृत्व किया। इनके काल में सोवियत संघ में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला तथा खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया गया। इन्हीं के काल में शीतयुद्ध का प्रारम्भ हुआ।

बहुकल्पीय प्रश्नोत्तार

प्रश्न 1.

शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था-

(a) बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना

(b) बर्लिन की दीवार का गिराया जाना।

(c) हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(a) बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना।

प्रश्न 2.

बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी-

(a) 1961 में

(b) 1951 में

(c) 1971 में

(d) 1981 में।

उत्तर:

(a) 1961 में।

प्रश्न 3.

शॉक थेरेपी अपनाई गई थी-

(a) 1988 में

(b) 1989 में

(c) 1990 में

(d) 1992 में।

उत्तर:

(c) 1990 में।

प्रश्न 4.

पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिरायी-

(a) 1948 में

(b) 1991 में

(c) 1989 में

(d) 1961 में।

उत्तर:

(c) 1989 में।

प्रश्न 5.

सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया-

(a) निकिता खुश्चेव

(b) स्टालिन

(c) बोरिस येल्तसिन

(d) मिखाइल गोर्बाचेव।

उत्तर:

(d) मिखाइल गोर्बाचेव।

प्रश्न 6.

सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ-

(a) 11

(b) 9

(c) 10

(d) 15

उत्तर:

(d) 15.

प्रश्न 7. साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा

(a) द्वि-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय

(b) बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय

(c) एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(c) एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय।

प्रश्न 8.

वर्तमान विश्व में कौन-सा एकमात्र देश महाशक्ति है-

(a) रूस

(b) चीन

(c) अमेरिका

(d) फ्रांस।

उत्तर:

(c) अमेरिका।

![]()

![]()