UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 9 सोहनलाल द्विवेदी (काव्य-खण्ड)

These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 9 सोहनलाल द्विवेदी (काव्य-खण्ड).

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

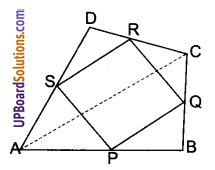

प्रश्न 1.

निम्नलिखित पद्यांशों की ससन्दर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौन्दर्य भी स्पष्ट कीजिए :

( उन्हें प्रणाम)

1. भेद गया है …………………………………………………………………………………… सतत प्रणाम॥ (Imp.)

शब्दार्थ-मर्म = हृदय। मुहताजों = निर्धन, परमुखापेक्षी संस्थापन = स्थापना सतत = निरन्तर, लगातार।

सन्दर्भ – प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संगृहीत ‘उन्हें प्रणाम’ नामक शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता पं० सोहनलाल द्विवेदी हैं। पाठ्य-पुस्तक में प्रस्तुत रचना ‘जय भारत जय’ काव्य संग्रह से उद्धृत की गयी है।

प्रसंग – इस पद्यांश में कवि ने ऐसे अज्ञात नामवाले महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है, जो सदैव दीन-दुःखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं।

व्याख्या – पं० सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वे महापुरुष जिनका हृदय निर्धनों के दु:ख से बिंध गया है, जिनको निर्धन-दलितों के साथ रहते हुए भी लज्जा अनुभव नहीं होती, (UPBoardSolutions.com) वे चाहे जिस देश में रहें और चाहे जिस वेश में, हमेशा कर्मरत रहते हैं तथा मानवता की स्थापना को ही अपनी सच्चा धर्म समझते हैं, ऐसे अज्ञात नामवाले महापुरुषों को मेरा निरन्तर नमन है, नमन है।

काव्यगत सौन्दर्य

- प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अज्ञात नामवाले उन महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है जो निरन्तर मानवता की स्थापना में लगे रहते हैं।

- भाषा-शुद्ध साहित्यिक खड़ीबोली

- शैली- भावात्मक

- छन्द-24 मात्राओं का मात्रिक छन्द

- रस-शान्त।

- गुण-प्रसाद

- अलंकार- अनुप्रास एवं पुनरुक्तिप्रकाश।

- शब्द-शक्ति–अभिधा।

- प्रस्तुत पद्यांश की बलिदानी नेताओं के पक्ष में भी व्याख्या की जा सकती है।

![]()

2. कोटि-कोटि …………………………………………………………………………………… सतत प्रणाम।

शब्दार्थ-कोटि-कोटि = करोड़ों। उन्नत माथ = मस्तक ऊँचा किये हुए। प्रकाम = पूरी तरह, सम्पूर्ण । सत्पुरुषों = सज्जनों ।।

सन्दर्भ – प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित एवं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित ‘उन्हें प्रणाम शीर्षक से उधृत है।

प्रसंग – प्रस्तुत पद्यांश में कवि दीन-हीन लोगों का उद्धार और सहायता करनेवाले सत्पुरुषों को श्रद्धा अर्पित कर रहा है।

व्याख्या – कवि कहता है कि वे सत्पुरुष जो करोड़ों नंगे और भिखमंगे अर्थात् समाज द्वारा दलित-पीड़ित लोगों का साथ देते हैं तथा उन्नत मस्तक कर उनके साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलते हैं-ऐसे दलितों के साथ रहकर लज्जा न अनुभव करनेवाले सत्पुरुषों को मेरा नमस्कार है। जो शोषित और (UPBoardSolutions.com) सताये हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिये आ रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतन्त्रता है ऐसे ज्ञात और अज्ञात नामवाले आदरणीय उन सत्पुरुषों को मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ।

काव्यगत सौन्दर्य

- महात्मा गाँधी जैसे सत्पुरुषों, जिन्होंने पद-दलितों और शोषितों का बिना किसी लज्जा के साथ दिया, के प्रति आदरभाव व्यक्त किया गया है।

- भाषा-सरल साहित्यिक खड़ीबोली जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।

- शैली-ओजपूर्ण

- रस-वीर।

- गुण-ओज।

- अलंकार-अनुप्रास एवं पुनरुक्तिप्रकाश।

- शब्द-शक्ति–अभिधा।।

3. जिनके गीतों …………………………………………………………………………………… बलिदान।

शब्दार्थ-भ्रान्ति = भ्रम टेक = संकल्प, मान्यता। टिकती = स्थायी होती। वितान = विस्तार उच्छ्वसित = प्रसन्नता से उद्यत सहृदय = दयालु, संवेदनशील ।

सन्दर्भ – प्रस्तुत पद्यांश हिन्दी काव्य’ में संकलित एवं पं० सोहनलाल द्विवेदी की रचना ‘उन्हें प्रणाम’ से उद्धृत है।

प्रसंग – कवि उन गीतकारों की प्रशंसा कर रहा है जिनके गीत जनसाधारण के हृदयों को शान्ति, उत्साह एवं बलिदानी भावना प्रदान करते हैं।

व्याख्या – जिन गीतकारों के गीत मन को शान्ति प्रदान करते हैं, जिनके गीतों की तानें भ्रम को नष्ट कर देती हैं, जिनके स्वर मुरझाये मुखों पर जवानी की चमक उत्पन्न कर देते हैं और जिनके गीतों की टेक (स्थायी पंक्ति) मन में क्रान्ति-भावना को स्थायी बना देती है अथवा जिनके दृढ़ संकल्पों का आश्रय लेने से क्रान्तियाँ स्थायी हुआ करती हैं। जो मृत्यु का भी एक मधुर वरदान के समान स्वागत करते हैं, मृत्यु को सामने देख (UPBoardSolutions.com) जो भयभीत नहीं होते अपितु मनमोहिनी मुस्कराहट लिये चलने को प्रस्तुत रहते हैं, जो संसार में अन्याय का विस्तार होते नहीं देख सकते, जिनके प्राण सदैव बलिदान होने को उमगते रहते हैं।

काव्यगत सौन्दर्य

- कवि ने महापुरुषों के अनेक गुणों का परिचय कराया है।

- कवि ने समाज के पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करने का सन्देश भी दिया है।

- भाषा में व्यावहारिक तथा तत्सम शब्दावली का सामंजस्य हुआ है।

- शैली भावात्मक तथा विवरणात्मक है।

- अनुप्रास अलंकार है।

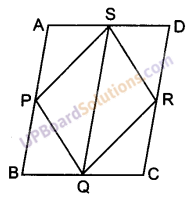

4. उन्हें जिन्हें …………………………………………………………………………………… चरणों में कोटि प्रणाम।

अथवा जो घावों …………………………………………………………………………………… देती विश्राम।

शब्दार्थ-मधुकरियाँ = रोटियाँ। शोध = खोज। बोध = ज्ञान क्रूर = निर्दय। अभीष्ट = इच्छित प्रतिशोध = बदला।

सन्दर्भ – प्रस्तुत अवतरण ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित एवं पं० सोहनलाल द्विवेदी की रचना ‘उन्हें प्रणाम’ से उधृत है।

प्रसंग – कवि आदर्श नेताओं के लक्षण बताते हुए उनको सादर प्रणाम कर रहा है।

व्याख्या – कवि कहता है-जो दु:खियों के हृदयों को सांत्वना देकर उसी प्रकार सुखी बनाया करते हैं जिस प्रकार घाव पर मरहम लगाने से पीड़ित व्यक्ति को चैन मिला करता है, ऐसे संवेदनशील पुरुषों को कवि करोड़ों बार प्रणाम करती है। जिन जननायकों को संसार में अपने लिए कोई भी काम नहीं करना होता, जो सदा दूसरों ही के लिए काम किया करते हैं, जन-सेवा के लिए जिन्होंने आराम त्याग दिया है और अपना सब कुछ दान करके भिखारी जैसा जीवन अपना लिया है, जो दूसरों के लिए द्वार-द्वार भिक्षा माँगा करते हैं, वर्षा और (UPBoardSolutions.com) धूप की भी चिन्ता नहीं करते, केवल दो सूखी रोटियों पर ही जो सन्तोष कर लेते हैं, जो निरन्तर सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जो अपने देश और अपनी महान् संस्कृति के गौरव को सदा ध्यान में रखते हैं, जो दुःखियों पर दया करते हैं और निर्दयी तथा कठोर हृदय के लोगों पर क्रोध प्रदर्शित किया करते हैं, जो अत्याचारों का बदला लेना उचित समझते हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है, निरन्तर प्रणाम है। जो निर्धनों के लिए धन और निर्बलों के लिए बल बनकर निरन्तर सेवारत हैं, ऐसे सच्चे नेताओं के चरणों में मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ।

काव्यगत सौन्दर्य

- सच्चे जनसेवकों के लोकोत्तर गुणों का परिचय कराया गया है।

- दीन-दु:खियों की सेवा तथा अन्याय के प्रतिकार हेतु प्रेरणा दी गयी है।

- भाषा सरल, साहित्यिक खड़ीबोली है। शैली भावात्मक है।

- अनुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश तथा मानवीकरण अलंकार है।।

![]()

5. मातृभूमि का …………………………………………………………………………………… कोटि प्रणाम।

अथवा मातृभूमि का …………………………………………………………………………………… अपनी भूल।

शब्दार्थ-अनुराग = प्रेम। वैराग्य = संन्यास धूल छानना = बार-बार जाना। नसीब = उपलब्ध।

सन्दर्भ – प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ के ‘उन्हें प्रणाम’ से लिया गया है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं।

प्रसंग – प्रस्तुत पद्यांश में पं० सोहनलाल द्विवेदी ने ऐसे देशभक्तों को प्रणाम निवेदित किया है जो निर्धनों में चेतना जागृत करते हैं।

व्याख्या – पं० सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है जिनके हृदय में मातृभक्ति का ऐसा प्रेम जागृत हुआ किजिसके कारण युवावस्था में ही जिन्होंने संन्यास ले लिया। इन राष्ट्रभक्तों ने अज्ञान में पड़ी हुई जनता को उसकी भूल का अनुभव कराने के लिए प्रत्येक नगर और गाँव की धूल छान मारी अर्थात् अनेक बार प्रत्येक नगर और गाँव में चेतना जागृत करने के लिए घूमे। | ऐसे व्यक्तियों जिनको सामान्य भोजन रोटी और नमक तक उपलब्ध नहीं होता तथा युगीन समाज ने शोषण करके जिनको सदैव निर्धन बनाये (UPBoardSolutions.com) रखा है, ऐसे लोगों को जगाने के लिए अपने ध्येय की मूर्खता तक पहुँचे हुए लोगों एवं विद्वानों को जो इन्हें जगाने के लिए दिन-रात एवं प्रात: ही फेरी लगाते हैं-उन्हें प्रणाम है। जो देश के सोए हुए गौरव को निरन्तर जगा रहे हैं ऐसे स्वदेश के स्वाभिमानी महापुरुषों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है।

काव्यगत सौन्दर्य

- कवि ने देशभक्तों एवं क्रान्तिकारियों के प्रति भावात्मक श्रद्धा-सुमन अर्पित किये हैं।

- देशभक्ति जैसे कठिन-पथ पर चलकर अनेक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है-सब कुछ त्यागकर वैरागी-सा बनना पड़ता है-इस तथ्य को सुन्दर उद्घाटन किया गया है।

- भाषा-साहित्यिक खड़ीबोली

- ‘धूल छानना’, ‘रोटी नसीब न होना’, ‘वैराग ले लेना’, ‘फेरी देना’ आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है।

- रस-अन्तिम पंक्तियों में वीर तथा शेष में शान्त रस है।

- गुण–प्रसाद

- अलंकार-नगर-नगर’ तथा ‘ग्राम-ग्राम’ में पुनरुक्तिप्रकाश शेष में अनुप्रास दर्शनीय है।

- शब्द-शक्ति-लक्षणा एवं व्यंजना।

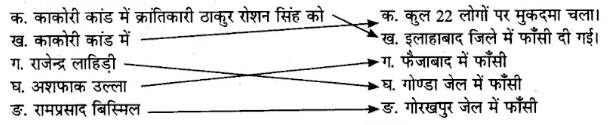

6. जंजीरों में कसे …………………………………………………………………………………… कोटि प्रणाम।

शब्दार्थ-सिकचों = सींकचे कठिन = कठोर धुन का पक्का होना = लक्ष्य प्राप्ति के प्रति लगनशील होना। साम्राज्यवाद = दूसरे देशों पर अधिकार प्राप्त कर राज्य विस्तार की प्रवृत्ति दृढ़ = मजबूत वार = न्योछावर करके। सरनाम = प्रसिद्ध कर्मठ = कर्मशील ध्रुव = अटल। धीर = धैर्यशाली।।

सन्दर्भ – प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित एवं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित ‘उन्हें प्रणाम’ से अवतरित है।

प्रसंग – प्रस्तुत पद्यांश में पं० सोहनलाल द्विवेदी ने जेल की यातनाएँ सहकर भी अपने लक्ष्य से न भटकने वाले धीर-वीरों को श्रद्धा अर्पित की है।

व्याख्या – प्रस्तुत पद्यांश में पं० सोहनलाल द्विवेदी ने उन स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रणाम निवेदित किया है जो अनेक कष्ट आने पर भी अपनी टेक नहीं छोड़ते थे, जो अपने विचार के पक्के थे। कवि कहता है कि स्वतन्त्रता के दीवाने जंजीरों में कसे हुए और जेल के सींखचों के भीतर अर्थात् जेल में पड़े (UPBoardSolutions.com) हुए भी भारतमाता– अपनी जन्मभूमि की जय-जयकार करते रहते थे। उनके हाथ-पैरों में कठोर हथकड़ियाँ पहनायी जाती थीं, उन्हें बेंतों से मारा जाता था। इन सबको सहते हुए उन्होंने कभी भी आजादी के संकल्प और नारे को नहीं त्यागा। ऐसे उन वीरों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है।

इन लोगों को स्वार्थ, लोभ एवं यश की चाह कभी भी जीत नहीं सकी। वे इनसे कभी विचलित नहीं हुए। अपने मन के अनुसार कार्य करनेवाले ये लोग धुन के पक्के थे अर्थात् जो बात मन में ठान लेते थे वही करते थे। उनकी अपनी एक ही धुन थी कि हमारा देश स्वतन्त्र हो

अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दीवार को ढहाने के लिए अर्थात् अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग प्राणों को न्योछावर करके बलिदानी बने। इनका एक ही संकल्प था कि इन दीवारों को तोड़कर फेंक दिया जाये। निरन्तर सीखचों में बन्द रहनेवाले इन वीरों का यश आज भी फैला हुआ है। ऐसे धीर, वीर उन महापुरुषों को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही कर्मशील, दृढ़ निश्चयी एवं धैर्यशाली वीरों को हर समय मेरा करोड़ों बार प्रणाम स्वीकार हो।

काव्यगत सौन्दर्य

- उन स्वतन्त्रता सेनानियों को समादर दिया गया है जो देश के लिए मर-मिट गये।

- भाषा- मुहावरेदार एवं प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ीबोली।

- शैली-ओजपूर्ण, संस्मरणपरक

- रस- वीर।

- गुण-ओज

- अलंकार-अनुप्रास और रूपक।

- शब्द-शक्ति-लक्षणी।

- भावसाम्य-एक कवि ने लिखा है जो चढ़ गये पुण्य-वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल॥’

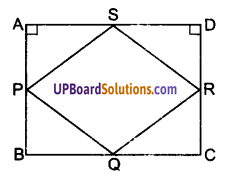

7. जो फाँसी के …………………………………………………………………………………… सुख शान्ति प्रकाम।

अथवा उस आगत …………………………………………………………………………………… शांति प्रकाम।

शब्दार्थ-मासूम = भोले-भाले बच्चे। आगत आनेवाला । अनागत = न आनेवाला। दिव्य = दैवीय। हविष्य = आहुति । ललाम = सुन्दर । मंगलमय = कल्याणकारी । सर्वोदय सबका उदय, सबकी उन्नति।।

सन्दर्भ – प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित एवं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित ‘उन्हें प्रणाम’ से अवतरित है।

प्रसंग – पं० सोहनलाल द्विवेदी ने उन वीरों को प्रणाम निवेदित किया है जिनके कारण मंगलमय दिन आते हैं और पीड़ित मानवता की उन्नति होती है।

व्याख्या – पं० सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वे स्वतन्त्रता सेनानी जो देश की आजादी के लिए फाँसी के फंदे पर झूल गये, जिन्होंने हँसते-हँसते इस शूली को चूमा-ऐसे उन वीरों को मेरा प्रणाम है। गुरुगोविन्द सिंह के वे दोनों मासूम वीर बालक जिन्हें औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और विष का धुआँ चुपचाप पी गये अर्थात् मृत्यु को गले लगा लिया-उन दोनों वीर बालकों को भी मेरा प्रणाम है। उन स्वतन्त्रता सेनानियों के कारण ही यह सुखद वर्तमान है तथा अलौकिक एवं सुखद भविष्य भी आयेगा। इन वीरों के बलिदान की पवित्र ज्वाला में सारे पाप जल जायेंगे। सभी लोग स्वतन्त्र होंगे, सभी सुखी होंगे और इस पृथ्वी पर (UPBoardSolutions.com) सुख और चैन होगा। नये युग के प्रात:काल की सुन्दर किरण भी इन्हीं के कारण होगी। चारों ओर जो प्रगति और सुख का प्रकाश होगा, वह इन्हीं वीर सेनानियों के बलिदानों के कारण ही होगा। सभी मंगल और सुख को लानेवाले उस दिन को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है जो इन वीरों के बलिदान का परिणाम होगा। सभी की उन्नति, सुख और अत्यधिक शान्ति भारत में विहंस रही होगी। यह सब इन वीरों के कारण ही होगी। अत: इस मंगलमय दिन और इन वीरों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम स्वीकार हो।

काव्यगत सौन्दर्य

- प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देश में सुख-चैन लानेवाले वीर बलिदानी सेनानियों को श्रद्धा के साथ स्मरण किया है।

- दीवारों में चुनवा दिये गये गुरुगोविन्द सिंह के मासूम बालकों की ओर संकेत है जिन्होंने देश हित में चुपचाप मर जाना स्वीकार किया।

- भाषा – सरल साहित्यिक खड़ीबोली।

- शैली – ओजपूर्ण।

- रस – वीर एवं शान्त

- गुण – ओज एवं प्रसाद

- अलंकार – यमक, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास एवं मानवीकरण।

- शब्दशक्ति – लक्षणा एवं व्यंजना।

![]()

प्रश्न 2.

सोहनलाल द्विवेदी की जीवनी एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए।

अथवा सोहनलाल द्विवेदी की साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा-शैली का उल्लेख कीजिए।

अथवा सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं एवं भाषा-शैली का उल्लेख कीजिए।

(सोहनलाल द्विवेदी)

(स्मरणीय तथ्य)

जन्म – सन् 1906 ई०, बिन्दकी, जिला फतेहपुर, (उ० प्र०)।

मृत्यु – सन् 1988 ई०

पिता का नाम – बिन्दाप्रसाद द्विवेदी

रचनाएँ – ‘भैरवी’, ‘वासवदत्ता’, ‘कुणाल’, ‘विषपान’, ‘पूजा’, ‘वासन्ती’।

काव्यगत विशेषताएँ

वर्य-विषय – राष्ट्रीय-साहित्य, बाल-साहित्य, सांस्कृतिक-साहित्य और सम्पादित-साहित्य रचना, प्रकृति-चित्रण।

भाषा- 1. संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त। 2. व्यावहारिक तथा मुहावरा युक्त भाषा।

शैली- 1. इतिवृत्तात्मक प्रभावपूर्ण शैली। 2. ओजपूर्ण शैली। 3. मनोरंजनात्मक शैली। 4. गीतात्मक शैली।

अलंकार – उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अनुप्रास तथा वीप्सा अलंकार आदि।

छन्द – गीतात्मक छन्द।

जीवन-परिचय – सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन् 1906 ई० में फतेहपुर जिले के बिन्दकी नामक कस्बे में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पं० बिन्दाप्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने हाईस्कूल तक शिक्षा फतेहपुर में और उच्च शिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राप्त की। (UPBoardSolutions.com) एम० ए०, एल-एल० बी० पास करके कुछ दिनों तक आपने वकालत भी की थी, किन्तु महामना मालवीय जी के सम्पर्क में रहने के कारण महात्मा गाँधी से प्रभावित होकर ये स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गये।

इन्हें प्रारम्भ से ही कविता करने में रुचि थी किन्तु काव्य-रचना के साथ-साथ ये राजनीति में भी भाग लेते रहे हैं। आपका शरीरान्त 1988 ई० में हो गया।

रचनाएँ – भैरवी, पूजा-गीत, प्रभाती, चेतना और वासन्ती (काव्य-संग्रह), बाल साहित्य-दूध-बताशा, शिशुभारती, बालभारती, आख्यान काव्य-कुणाल, वासवदत्ता, विषपान

काव्यगत विशेषताएँ

(क) भाव-पक्ष-द्विवेदी जी गाँधीवादी विचारधारा के कवि हैं। उनकी कविताओं का मुख्य विषय राष्ट्रीय जागरण एवं उद्बोधन है। इनकी रचनाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है

राष्ट्रीय-साहित्य – द्विवेदी जी की राष्ट्रीय कविताओं में खादी प्रचार, ग्राम-सुधार, देश-भक्ति, सत्य, अहिंसा और प्रेम का सन्देश मुखरित हुआ है। ये गांधी जी को इन सबका सृजनकर्ता मानकर उन्हें युगावतार के रूप में देखते हैं। गाँधी जी के विषय में ये कहते हैं

“चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर।

पड़ गयी जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गये कोटि दूग उसी ओर।’

बाल-साहित्य – दूसरे भाग में द्विवेदी जी का बाल-साहित्य आता है। इसमें इन्होंने देश के होनहार बालकों को भावी राष्ट्र मानकर उनके लिए प्रेरणाप्रद स्वस्थ साहित्य का सृजन किया है। इनकी बालोपयोगी रचनाएँ अत्यन्त लोकप्रिय, सरस और मधुर हैं। बालकों को ये प्रकृति का सन्देश सुनाते हैं

‘पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊँचे बन जाओ।

सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ।”

इनके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अपने आख्यान काव्यों में भारतीय संस्कृति के वर्णन के साथ मानव हृदय के अन्तर्द्वन्द्वों का भी सफल चित्रण किया है।

(ख) कला-पक्ष-भाषा : द्विवेदी जी की भाषा सरस, बोधगम्य, सीधी-सादी और स्वाभाविक खड़ीबोली है। इन्होंने अपनी उत्कृष्ट और गम्भीर रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का (UPBoardSolutions.com) अधिक प्रयोग किया है तथा बालोपयोगी साहित्य में सरल व्यावहारिक मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। इसमें आवश्यकतानुसार उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

शैली – द्विवेदी जी के काव्यों में विविध शैलियों का दर्शन होता है। इनमें इतिवृत्तात्मक, ओजपूर्ण, गीतात्मक एवं मनोरंजनात्मक शैली मुख्य हैं। इनकी शैली में सर्वत्र पूर्ण प्रवाह और रोचकता है।

रस – द्विवेदी जी की रचनाओं में विशेषत: वीर तथा हास्य रस की अनुभूति होती है। कहीं-कहीं श्रृंगारात्मक भावनाएँ भी हैं।

छन्द – द्विवेदी जी ने युगानुरूप गीतात्मक एवं गेय छन्दों का प्रयोग किया है।

अलंकार – द्विवेदी जी की कविता में व्यर्थ का अलंकार प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अत्यन्त प्रचलित अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है।

साहित्य में स्थान – आधुनिक काल में राष्ट्रीयता से पूर्ण, गाँधीवादी कवियों और बाल साहित्यकारों में द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है।

प्रश्न 3.

उन्हें प्रणाम’ कविता का सारांश लिखिए।

उत्तर :

सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता में संयमी, वीर, प्रणवीर, बलिदान करनेवाले दृढ़-निश्चयी, दीनरक्षक, स्वतन्त्रता की पुकार लगाने वाले, निर्भय, राष्ट्रनिर्माता, गाँधीजी का जयगान किया है। इन जैसे वीर दीन और दु:खियों की सहायता करने में लज्जित नहीं होते। वे किसी वेष तथा देश में रहे, हमेशा (UPBoardSolutions.com) अपने कर्तव्य-पालन में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य मानवता की स्थापना है। वे शोषण और साम्राज्यवाद से लोहा लेते हैं। वे ज़नता की सेवा करने और उनमें चेतना लाने के लिए घूमते रहते हैं। कवि बारबार ऐसे ही वीरों को प्रणाम करता है।

(लघुत्तरीय प्रश्न )

प्रश्न 1.

उन्हें प्रणाम’ कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन-किन को प्रणाम करने की बात कही है?

उत्तर :

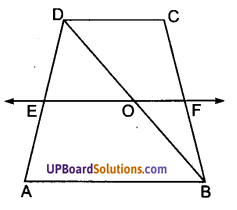

द्विवेदी जी की उन्हें प्रणाम’ कविता कर्मनिष्ठों, पीड़ितोद्धारकों, बलिदानी देशभक्तों और स्वतंत्रता के दीवानों के लिए एक शब्द-श्रद्धांजलि है। कवि ने आशा व्यक्त क़ी है कि देशवासियों के बलिदान व्यर्थ नहीं जायेंगे और देश में स्वतन्त्रता की ज्वाला जगेगी, जिसमें सारे पाप-ताप भस्म हो जायेंगे। एक स्वतन्त्र, सुखी और सर्वोदय से सुशोभित भारत का उदय होगा। उस मंगलमय दिन को भी कवि अपना नमन अर्पित कर रहा है।

![]()

प्रश्न 2.

क्रान्ति के आश्रयदाताओं के कौन-कौन से लक्षण बताये गये हैं?

उत्तर :

क्रान्ति के आश्रयदाताओं के निम्न लक्षण बताये गये हैं

- उनकी आत्मा सदा सत्य का शोध करती है।

- उन्हें अपनी गौरव’गरिम्ना का बोध रहता है।

- उन्हें दुःखियों पर दया आती है।

- उन्हें क्रूर पर क्रोध आता है।

- वे अत्याचारों का प्रतिशोध करना चाहते हैं।

प्रश्न 3.

उन्हें प्रणाम’ कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

‘उन्हें प्रणाम’ कविता के माध्यम से कवि उन महापुरुषों को नमन कर रहा है जो शोषितों और दलितों के बीच रहकर उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, जिनकी जीवन-शैली और बलिदानों का स्मरण करके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जो पीड़ित मानवता को सुखी बनाने हेतु तत्पर रहते हैं, जिन्होंने राजा से भिखारी बनकर देश और जाति की सेवा स्वीकार की है, जो सभी को गौरवमय, स्वाभिमानी और (UPBoardSolutions.com) अन्याय-विरोधी जीवन अपनाने की प्रेरणा देते हैं, जिन्होंने देशहित में अपनी जवानी समर्पित कर दी, जो देश के लिए जेल के सीखचों में बन्दी बने रहे, जिनका जीवन लोभ, लाभ और स्वार्थ से दूर रहा और जो देश के लिए हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ गये।

प्रश्न 4.

कवि ने स्वदेश का स्वाभिमान किसे कहा है?

उत्तर :

राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों को कवि ने स्वदेश को स्वाभिमान कहा है।

प्रश्न 5.

कवि किस मंगलमय दिन को अपनी प्रणाम अर्पित करता है?

उत्तर :

कवि उस मंगलमय दिन को अपना प्रणाम अर्पित करता है, जिस दिन सब स्वतंत्र हों, सब सुखी हों और सबको समृद्धि प्राप्त हो।

प्रश्न 6.

देशभक्तों द्वारा नगर-नगर और ग्राम-ग्राम की धूल छानने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहता है?

उत्तर :

वे सोयी जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि देश के अन्दर कोई प्राणी बच जाय जिसमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत न हो।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सोहनलाल द्विवेदी की दो रचनाओं के नाम लिखिए।

उत्तर :

भैरवी तथा पूजा-गीत।

प्रश्न 2.

द्विवेदी जी ने किन-किन पत्रिकाओं का सम्पादन किया?

उत्तर :

अधिकार और बालसखा।

![]()

प्रश्न 3.

किसी एक गांधीवादी कवि का नाम बताइए।

उत्तर :

सोहनलाल द्विवेदी।

प्रश्न 4.

कवि की दृष्टि में वन्दनीय पुरुष कौन है?

उत्तर :

कवि की दृष्टि में वे महापुरुष वन्दनीय हैं जो अपने देश के गरीब, पीड़ित लोगों की सेवा करने और उन्हें उन्नत करने में सदैव तत्पर रहते हैं।

प्रश्न 5.

राष्ट्र निर्माता को कवि ने क्या कहा है? ।

उत्तर :

राष्ट्र निर्माता को कवि ने प्रणाम कहा है तथा उन्हें मृतहत जीवन जन्म विधाता कहा है।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में से सही उत्तर के सम्मुख सही (✓) का चिह्न लगाइए

(अ) कवि कर्मठ वीरों को प्रणाम करता है।

(ब) द्विवेदी जी की भाषा खड़ीबोली है।

(स) कवि परतन्त्रता के दिन को प्रणाम करता है।

काव्य-सौन्दर्य एवं व्याकरण-बोध

1. निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए

(अ) नगर-नगर की ग्राम-ग्राम की छानी धूल।

(ब) ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार।

(स) नवयुग के उस नवप्रभात की दृढ़ दीवार।

उत्तर :

(अ) काव्य-सौन्दर्य-

- नगर-नगर और ग्राम-ग्राम में अनेक कष्ट सहन करते हुए भी जनता को उसकी गुलामी को स्वीकार करने की भूल बतलाने के लिए घूमते रहे।

- अलंकार- अत्यानुप्रास।

- छन्द-गीत।

- भाषा-शुद्ध तथा खड़ीबोली।

(ब) काव्य-सौन्दर्य –

- देश के अमर सपूतों ने साम्राज्यवादी मजबूत दीवार ढहा दी।

- भाषा-ओजस्वपूर्ण

- रस-शान्त।

- शैली-गीतात्मक।

(स) काव्य-सौन्दर्य-

- कवि ने क्रान्तिकारियों का स्मरण किया है।

- भाषा-परिमार्जित खड़ीबोली।

- अलंकार-रूपक, यमक तथा मानवीकरण।

- रस-शान्त

- गुण-प्रसाद।

- शैली-गीतात्मक।

- छन्द-गीत।।

2.

निम्नलिखित शब्दों का सन्धि-विच्छेद करते हुए सन्धि का नाम बताइएस्वाभिमान, सर्वोदय।

उत्तर :

स्वाभिमान = स्व + अभिमान = दीर्घ सन्धि सर्वोदय = सर्व + उदय = गुण सन्धि

![]()

3.

निम्नलिखित शब्द-युग्मों से विशेषण-विशेष्य अलग कीजिएनव-युग, मरण-मधुर, मादक-मुस्कान, दृढ़-दीवार, बंद-सीखचे।

उत्तर :

विशेषण विशेष्य

मादक – मुस्कान

बंद – सीखचे

मधुर – मरण

दृढ़ – दीवार

We hope the UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 9 सोहनलाल द्विवेदी (काव्य-खण्ड) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 9 Hindi Chapter 9 सोहनलाल द्विवेदी (काव्य-खण्ड), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.