UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 3 US Hegemony in World Politics (समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व)

UP Board Class 12 Civics Chapter 3 Text Book Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 3 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.

वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(क) इसका अर्थ किसी एक देश की अगुआई या प्राबल्य है।

(ख) इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिह्नित करने के लिए किया जाता था।

(ग) वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है।

(घ) वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया।

उत्तर:

(घ) वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया।

प्रश्न 2.

समकालीन विश्व-व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(क) ऐसी कोई विश्व-सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है।

(ग) विभिन्न देश एक-दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं।

(घ) जो देश अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दण्ड देता है।

उतर:

(क) ऐसी कोई विश्व-सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके।

प्रश्न 3.

‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ (इराकी मुक्ति अभियान) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(क) इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबन्धन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए।

(ख) इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है।

(ग) इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी।

(घ) अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबन्धन को इराकी सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली।

उत्तर:

(ग) इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी।

प्रश्न 4.

इस अध्याय में वर्चस्व के तीन अर्थ बताए गए हैं। प्रत्येक का एक-एक उदाहरण बताइए।ये उदाहरण इस अध्याय में बताए गए उदाहरणों से अलग होने चाहिए

(1) वर्चस्व-सैन्य शक्ति के अर्थ में

(2) वर्चस्व-ढाँचागत ताकत के अर्थ में

(3) वर्चस्व-सांस्कृतिक अर्थ में।

उदाहरण

(1) पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नीति पर्याप्त सौहार्दपूर्ण चल रही है, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास सदैव जारी रहा है। इसके साथ ही क्यूबा मिसाइल संकट के समय में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने सोवियत संघ को धमकी दी थी।

(2) दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आने-जाने के नियम तय करता है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना की ताकत घट गई। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है। ढाँचागत ताकत के अर्थ में अमेरिका अनेक देशों को यह कह चुका है कि वह विश्व के सभी समुद्री मार्गों को विश्व व्यापार के लिए खुला रखें, क्योंकि मुक्त व्यापार समुद्री व्यापारिक मार्गों के खुले बिना सम्भव नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों को यह धमकी दी गई है।

(3) अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार स्पष्ट कर चुका है कि जो भी राष्ट्र उदारीकरण और वैश्वीकरण को नहीं अपनाएगा उन देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ निवेश नहीं करेंगी। इस सन्दर्भ में वह रूस और . चीन को इस ओर बढ़ा रहा है।

प्रश्न 5.

उन तीन बातों का जिक्र कीजिए जिनसे साबित होता है कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला है और शीतयुद्ध के वर्षों में अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में यह अलग है।

उत्तर:

(1) अमेरिका का प्रभुत्व शीतयुद्ध के बाद ही प्रारम्भ नहीं हुआ बल्कि शीतयुद्ध के दौरान भी अमेरिकी प्रभुत्व था। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य-क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में तकनीकी स्तर पर अमेरिका काफी आगे निकल चुका है। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसे कुछ पर्यवेक्षकों ने कम्प्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद वर्चस्व में सैन्य शक्ति, संगठनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल थे।

(2) शीतयुद्ध के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।

(3) शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों के स्थान पर एक ही महाशक्ति (अमेरिका) का वर्चस्व हो गया। अमेरिका का वर्चस्व वस्तुतः द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से शुरू हो गया था, यह अलग बात है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन उसने सन् 1991 के पश्चात् अधिक दर्शाया। फिलहाल यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में मेल बैठाइए-

उत्तर:

प्रश्न 7.

अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन-से व्यवधान हैं? क्या आप जानते हैं कि इनमें कौन-सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्त्वपूर्ण साबित होगा?

उत्तर:

11 सितम्बर, 2001 की घटना के बाद के वर्षों में ये व्यवधान एक प्रकार से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे-धीरे फिर प्रकट होने लगे। निःसन्देह विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम है परन्तु अमेरिकी वर्चस्व की राह में मुख्य रूप से तीन व्यवधान हैं-

1. अमेरिका की संस्थागत बनावट-अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को अपनाया गया है। अर्थात् यहाँ शासन के तीन अंगों-व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बँटवारा है। साथ ही शासन के तीनों अंगों के बीच अवरोध एवं सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाया गया है जिसके अनुसार शासन का एक अंग, दूसरे अंग पर नियन्त्रण भी रखता है। यहीं बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बे-लगाम प्रयोग पर अंकुश लगाने का काम करती है।

2. अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति-अमेरिका की शक्ति के सामने आने वाला दूसरा व्यवधान है-अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जन-संचार के साधन समय-समय पर वहाँ के जनमत को एक विशेष दिशा में मोड़ने की भले ही कोशिश करें, लेकिन अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरा सन्देह है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश न रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है।

3. नाटो(उत्तर अटलाण्टिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन)द्वारा अंकुश-अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक ही ऐसा संगठन है जो सम्भवतया अमेरिकी ताकत पर अंकुश लगा सकता है और इस संगठन का नाम है-नाटो।

अमेरिका का हित नाटो में शामिल देशों के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है इसी कारण इस बात की सम्भावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकें।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नाटो में शामिल अमेरिकी साथी आगामी दिनों में सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवधान सिद्ध होंगे।

प्रश्न 8.

भारत-अमेरिकी समझौते से सम्बन्धित बहस के तीन अंश इस अध्याय में दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और किसी एक अंश को आधार मानकर पूरा भाषण तैयार करें जिसमें भारत-अमेरिकी सम्बन्ध के बारे में किसी एक रुख का समर्थन किया गया हो।

उत्तर:

भारत-अमेरिकी समझौते से सम्बन्धित बहस के तीन अंश निम्नलिखित हैं-

(1) भारत के जो विद्वान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के सन्दर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना लगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में लगाए।

(2) कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूँढ़ सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा।

(3) कुछ विद्वानों की राय के बीच परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर समझौता हुआ। भारत के प्रधानमन्त्री डॉ० मनमोहन सिंह और अन्य दो विपक्षी नेताओं के बीच लोकसभा में बहस हुई जिनके भाषण के अंशों के आधार पर उपर्युक्त तीनों अंशों की अलग-अलग वैचारिक स्थिति को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है-

प्रथम-महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि वह भारत के प्रति विश्व की बदली हुई दशा को पहचाने। हमारे विचार में अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति है। यह सही है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ रहा परन्तु सोवियत संघ ही नहीं रहा। अत: भारत ने अपनी विदेश नीति को अमेरिका की ओर बदला है। सन् 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। डॉ. मनमोहन सिंह उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार में वित्तमन्त्री थे। तब भी और आज भी सरकार यह मानती है कि शक्ति की राजनीति बीते दिनों की बात नहीं कही जा सकती है। अत: जो अवसर आए हैं उनका लाभ हमें उठाना चाहिए। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए।

द्वितीय-महोदय, स्वतन्त्रता के बाद से हम अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति पर अमल करते आ रहे हैं। हमने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी में मतदान के समय अमेरिका का पक्ष लिया और अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्तावों का समर्थन किया। हम पाकिस्तान के रास्ते ईरान से गैस लाना चाह रहे थे फिर भी हमने ईरान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी विदेशी नीति कुप्रभावित होगी।

तृतीय-महोदय, हम इस सत्य तथ्य से आँखें नहीं मींच सकते कि अमेरिका एक-ध्रुवीय विश्व में एकमात्र महाशक्ति है। पर आज भारत भी विश्व में एक शक्ति बनकर उभर रहा है, हमें कूटनीति से काम लेते हुए अमेरिका से मधुर सम्बन्ध बनाए रखने चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के मध्य न तो मित्रता महत्त्वपूर्ण होती है और न ही शत्रुता, राष्ट्रीय हित सबसे महत्त्वपूर्ण होते हैं। अत: भारत को अमेरिका के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए।

प्रश्न 9.

यदि बड़े और संसाधन सम्पन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यावहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटी और कमजोर राज्येतर संस्थाएँ अमेरिकी वर्चस्व का कोई ‘प्रतिरोध कर पाएँगी। इस कथन की जाँच करें और अपनी राय बताएँ।

उत्तर:

हमारे विचार में यह कथन कि “यदि बड़े और संसाधन सम्पन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यावहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटी और कमजोर राज्येतर संस्थाएँ, अमेरिकी वर्चस्व का कोई प्रतिरोध कर पाएँगी।” यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है।

(1) प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात .जाहिर हो गई है कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है।

(2) वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा साम्यवादी देश चीन है। वहाँ पर भी अनेक क्षेत्रों में अलगाववाद, उदारीकरण, वैश्वीकरण के पक्ष में आवाज उठती रहती है और माहौल बनता रहता है। जब ब्रिटेन, भारत, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश अमेरिका को खुलकर चुनौती नहीं दें सकते तो छोटे-छोटे देशों की बिसात ही क्या है। यह अमेरिकी वर्चस्व का कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएँगे। वास्तव में विकास की दर में पश्चिमी देशों की तुलना में न केवल रूस बल्कि अधिकांश पूर्वी देश भी पिछड़ चुके हैं।

UP Board Class 12 Civics Chapter 3 InText Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 3 पाठान्तर्गत प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

मैं खुश हूँ कि मैंने विज्ञान के विषय नहीं लिए वर्ना मैं भी अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हो जाता। क्या आप बता सकते हैं क्यों?

उत्तर:

विज्ञान विषय के अध्ययनोपरान्त मैं वैज्ञानिक अथवा इंजीनियर अथवा डॉक्टर बनता। इस परिस्थिति में स्वयं को अमेरिकी वर्चस्व का शिकार होने से बचा नहीं सकता था क्योंकि इन क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी नेटवर्क का बोलबाला है।

प्रश्न 2.

क्या यह बात सही है कि अमेरिका ने अपनी जमीन पर कभी कोई जंग नहीं लड़ी? कहीं इसी वजह से जंगी कारनामे करना अमेरिका के लिए बायें हाथ का खेल तो नहीं?

उत्तर:

हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है कि अमेरिका ने अपनी जमीन पर कभी कोई जंग नहीं लड़ी।

अपनी जमीन पर जंग न लड़ पाने के कारण उसे जंग से होने वाली अपार जन-धन की कभी हानि नहीं हुई। उसके द्वारा अन्य देशों की जमीन पर लड़े युद्धों में भी उसे कोई विशेष जन-धन की हानि नहीं हुई। अत: इसके कारण उसकी शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आयी। इसके अलावा अपनी जमीन पर युद्ध न लड़े जाने के कारण अमेरिका की जनता को जंग से होने वाली जन-धन की हानि व होने वाले कष्टों की कोई जानकारी नहीं है। इस कारण अमेरिका की जनता भी अपनी सरकार को जंग से रोकने का कभी कोई प्रयास नहीं करती। इन सभी कारणों से जंगी कारनामे करना अमेरिका के लिए आसान कार्य अर्थात् बायें हाथ का खेल बन गया है।

प्रश्न 3.

यह तो बड़ी बेतुकी बात है। क्या इसका यह मतलब लगाया जाए कि लिट्टे आतंकवादियों के छुपे होने का शुबहा (सन्देह) होने पर श्रीलंका पेरिस पर मिसाइल दाग सकता है?

उत्तर:

(1) 9/11 की घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य अनेक पश्चिमी देशों में भी आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में ‘ऑपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम’ अभियान चलाकर अनेक लोगों को गिरफ्तार करके गोपनीय स्थानों पर बनी जेलों में भरकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए तथा उनसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को नहीं मिलने दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने यह सिर्फ सन्देह के आधार पर ही किया था।

(2) इसे बेतुकी बात इसलिए कहा गया है क्योंकि आतंकवादियों के किसी देश में छुपे होने के केवल सन्देह मात्र के आधार पर सम्बन्धित देश पर मिसाइल दागना या बमों की वर्षा करना एक जघन्य आपराधिक क्रियाकलाप है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी का खुला चित्र प्रस्तुत करता है।

प्रश्न 4.

क्या अमेरिका में भी राजनीतिक वंश परम्परा चलती है या यह सिर्फ एक अपवाद है?

उत्तर:

संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक वंश-परम्परा नहीं चलती। संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है। देश के मतदाता प्रत्येक चार वर्षों में समयान्तराल पर अपना राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) चुनते हैं। एच० डब्ल्यू० बुश के राष्ट्रपति बनाने के पश्चात् उनके पुत्र जॉर्ज डब्ल्यू० बुश का राष्ट्रपति बनना मात्र एक अपवाद है।

प्रश्न 5.

एंडी सिंगर द्वारा बनाए गए दोनों कार्टूनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्रथम कार्टून में चार चित्र हैं। चित्र में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के प्रमुख को बुलाकर उसे विश्वास दिलाते हैं कि वे राष्ट्रों की समानता तथा लोकतन्त्र में आस्था रखते हैं। दूसरे चित्र में अमेरिकी प्रतिनिधि जबरदस्ती करता है क्योंकि छोटे तथा कमजोर राष्ट्र के प्रतिनिधि ने उसका कहना नहीं माना। तीसरे चित्र में छोटे राष्ट्र का प्रतिनिधि नीचे गिरने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि से अपने ऊपर हुए हमले का कारण जानना चाहता है। चौथे चित्र में अमेरिका उस कमजोर राष्ट्र को बताता है कि उसे (अमेरिका को) उससे हमले का खतरा था।

द्वितीय कार्टून में दर्शाया गया है कि यद्यपि अमेरिका में लोकतान्त्रिक व्यवस्था है तथापि विदेशी देश के प्रति एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। वह वस्तुत: मित्रवत् तथा समानता अर्थात् बराबरी का व्यवहार नहीं करता। यदि अमेरिकी इशारों पर कठपुतली की तरह चलते रहोगे तो दोस्ती का प्रत्येक क्षेत्र में लाभ उठाते रहोंगे। यदि अमेरिका से मित्रता खत्म हो जाएगी तो न तो अमेरिका स्वेच्छा से आपको तेल बेचने देगा और न ही आपकी निर्धनता को कम कराने में सहायक होगा।

जो देश अमेरिकी निर्णय के अनुरूप प्रत्येक फैसला नहीं लेता वहाँ अमेरिका या तो शासन के खिलाफ बगावत करा देता है अथवा सैन्य तानाशाही स्थापित कराके अपने विरोधी को मौत के घाट उतरवा देता है। जो मित्र अमेरिकी शर्तों का अनुसरण करते हैं, उन्हें अमेरिकी मीडिया अपनी सुर्खियों में रखता है नहीं तो लगातार उनकी निन्दा की जाती है। अमेरिका किसी राष्ट्र में गृहयुद्ध तथा बर्बादी के लिए शत्रुतापूर्ण कदम उठाने में किंचित मात्र भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता है।

प्रश्न 6.

फौजी की वर्दी और दुनिया का नक्शा यह कार्टून क्या बताता है?

उत्तर:

यह कार्टून विश्व स्तर पर सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को बताता है।

प्रश्न 7.

शीतयुद्ध के बाद उन संघर्षों/युद्धों की सूची बनाएँ जिसमें अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई।

उत्तर:

शीतयुद्ध के बाद निम्नलिखित संघर्षों/युद्धों में अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई-

- अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करने पर इराक के विरुद्ध ‘ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म’ नामक सैन्य अभियान चलाया, जिसे ‘प्रथम खाड़ी युद्ध’ कहा गया।

- वर्ष 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच’ के तहत सूडान व अफगानिस्तान के अलकायदा (एक आतंकवादी संगठन) के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमले किए।

- वर्ष 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर दो महीने तक बमबारी कर स्लोबदान मिलोसेविच की सरकार एवं कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गयी।

- 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई आतंकवादी घटना के पश्चात् उसने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में ‘ऑपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम’ चलाया। अलकायदा व अफगानिस्तान के तालिबान शासन को निशाना बनाया।

- 19 मार्च, 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ नाम से इराक पर सैन्य हमला किया एवं सद्दाम हुसैन के शासन का अन्त किया।

प्रश्न 8.

अमेरिका के अंगूठे तले’ शीर्षक का यह काटून वर्चस्व के आमफहम अर्थ को ध्वनित करता है। अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति के बारे में यह कार्टून क्या कहता है? कार्टूनिस्ट विश्व के किस हिस्से के बारे में इशारा कर रहा है?

उत्तर:

उक्त कार्टून अमेरिकी वर्चस्व की दादागीरी प्रकृति को बता रहा है। अमेरिकी राजनीति पूर्णरूपेण शक्ति एवं उसकी मनमानी के आस-पास घूमती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह अपनी सर्वोच्च सैन्य शक्ति तथा मजबूत वित्तीय शक्ति के बलबूते प्रत्येक देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है।

प्रश्न 9.

‘वर्चस्व’ जैसे भारी-भरकम शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? हमारे शहर में इसके लिए ‘दादागीरी’ शब्द चलता है। क्या यह शब्द ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा?

उत्तर:

‘दादागीरी’ का तात्पर्य सीमित अर्थों में लिया जाता है, जबकि वर्चस्व एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मामलों में अमेरिकी प्रभाव अथवा दबदबे के लिए वर्चस्व’ शब्द प्रयुक्त किया जाना अधिक अच्छा रहेगा।

प्रश्न 10.

विश्व की अधिकांश सशस्त्र सेनाएँ अपनी सैन्य-कार्रवाई के क्षेत्र को विभिन्न कमानों में बाँटती हैं। हर ‘कमान के लिए अलग-अलग कमाण्डर होते हैं। इस मानचित्र में अमेरिकी सशस्त्र सेना के पाँच अलग-अलग कमानों के सैन्य-कार्रवाई के क्षेत्र को दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना का कमान-क्षेत्र सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि इसके विस्तार में समूचा विश्व शामिल है। अमेरिका की सैन्य शक्ति के बारे में यह मानचित्र क्या बताता है?

स्रोत : http:/www.c6f.navy.mil/about/area-responsibility नोट : सीमांकन आवश्यक रूप से अधिकारिक नहीं है।

उत्तर:

उक्त मानचित्र अमेरिका की सैन्य शक्ति के अनूठेपन तथा बेजोड़ता को बताता है। चित्र में अमेरिकी सशस्त्र सेना की पाँच कमान हैं-

- उत्तरी कमान,

- दक्षिणी कमान,

- केन्द्रीय कमान,

- यूरोपीय कमान,

- पैसेफिक कमान।

अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना से स्पष्ट है कि वह सम्पूर्ण विश्व में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी सैन्य क्षमता एकदम सही समय में अचूंक एवं घातक आक्रमण करने की है। अमेरिकी सेना युद्ध भूमि में अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रहकर अपने शत्रु को उसी के घर में अपाहिज (पंगु) बनाने की क्षमता रखती है

प्रश्न 11.

यह देश इतना धनी कैसे हो सकता है? मुझे तो यहाँ बहुत-से गरीब लोग दिख रहे हैं। इनमें अधिकांश अश्वेत हैं।

उत्तर:

यह कथन सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्याप्त संख्या में गरीब लोग भी दिखाई पड़ते हैं।

यहाँ अधिकांश अश्वेत लोग गरीबी में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। यहाँ पर्याप्त आर्थिक असमानता व गरीबी विद्यमान है। लेकिन किसी देश की सम्पन्नता का एकमात्र पैमाना वहाँ की आर्थिक असमानता को नहीं बनाया जा सकता। किसी देश की समृद्धि का पैमाना उसका सकल घरेलू उत्पाद तथा विश्व अर्थव्यवस्था व विश्व व्यापार में हिस्सेदारी द्वारा निर्धारित होता है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति को देखें तो इन सब में वह मजबूत स्थिति में है। तुलनात्मक क्रय शक्ति के आधार पर 2005 में अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद विश्व का 20 प्रतिशत था। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी 28 प्रतिशत एवं विश्व के कुल व्यापार में हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है। इसके अलावा अमेरिका विश्व के अधिकांश देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। इन सब तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक धनी देश है।

हालाँकि अमेरिका में गरीब लोग भी हैं जिनमें अधिकांश अश्वेत हैं, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28 प्रतिशत सहभागिता है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिकी प्रभाव है। अमेरिका विश्व के अधिकांश देशों को अपनी शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है।

प्रश्न 12.

ब्रेटनवुड प्रणाली में वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे। क्या ये नियम अमेरिकी हितों के अनुकूल बनाए गए थे? ब्रेटनवुड प्रणाली के बारे में और जानकारी जुटाएँ।

उत्तर:

ब्रेटनवुड प्रणाली में वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित किए गए थे। इन नियमों को अमेरिकी हितो के अनुकूल बनाया गया था। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात् विश्व बैंक का गठन किया गया; इसलिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ‘ब्रेटनवुड्स ट्विन’ भी कहा जाता है।

प्रश्न 13.

बड़ी विचित्र बात है। अपने लिए जीन्स खरीदते समय तो मुझे अमेरिका का ख्याल तक नहीं आता। फिर भी अमेरिकी वर्चस्व के चपेट में कैसे आ सकती हूँ?

उत्तर:

हालाँकि जीन्स खरीदते समय संयुक्त राज्य अमेरिका का ख्याल नहीं आता, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के बलबूते दो पीढ़ियों के बीच दूरियाँ उत्पन्न करने में सफल सिद्ध हुआ। यह उसके वर्चस्व का ही प्रतिफल है।

प्रश्न 14.

उक्त दोनों चित्र किस प्रदर्शनी से लिए गए हैं? इस प्रदर्शनी को कब और किसने आयोजित किया? इस तरह के विरोध अमेरिकी सरकार पर किस सीमा तक अंकुश लगा सकते हैं?

उत्तर:

उक्त चित्र ‘इराक युद्ध की इंसानी कीमत’ शीर्षक प्रदर्शनी से लिए गए हैं। इसका आयोजन 2004 में डेमोक्रेटिक पार्टी की वार्षिक बैठक के दौरान अमेरिकी फ्रैंड्स सर्विस कमेटी द्वारा किया गया। इस प्रकार के विरोधों से अमेरिकी सरकार की कार्यप्रणाली पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगता है।

प्रश्नं 15.

जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ। ये लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम कम्प्यूटर इंजीनियर हो। यह सुनकर अच्छा लगता है।

उत्तर:

ऐसा इस कारण होता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय कम्प्यूटर इंजीनियरों की माँग अधिक है। चूंकि भारतीयों ने कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है, इसी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी माँग है और मुझे भारतीय होने पर गौरव की अनुभूति होती है।

प्रश्न 16.

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में परमाणु समझौता हुआ है। इसके बारे में अखबारों से रिपोर्ट और लेख जुटाएँ। इस समझौते के समर्थक और विरोधियों के तर्कों का सार-संक्षेप लिखें।

उत्तर:

भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु ऊर्जा के मामले पर एक समझौता हुआ। इस मसले को लेकर लोकसभा में गर्मागर्म बहस हुई। समझौते के पक्ष में भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह (तत्कालीन) तथा विपक्ष के अनेक राजनेताओं ने अपने वक्तव्यों (भाषणों) के माध्यम से सदन और देश को अपने-अपने विचारों से अवगत कराया। हालाँकि हम सभी सदस्यों एवं राजनेताओं के विचारों को यहाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन तीन विभिन्न वैचारिक स्थितियों को इंगित करने वाले विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-

तर्कों का सार-संक्षेप

भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते का पुरजोर समर्थन किया तथा प्रधानमन्त्री ने सदन तथा देश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि यह समझौता दोनों देशों के लिए लाभप्रद है तथा सरकार ने इसमें कोई ऐसी धारा नहीं रखने दी है, जिससे भारतीय सुरक्षा पर कभी भी किसी भी प्रकार की आँच आए।

प्रतिपक्ष में, मार्क्सवादियों तथा समाजवादियों ने शासन पर यह आरोप लगाने का प्रयास किया कि उसने अमेरिकी दबाव के समक्ष इराक व ईरान के मामले में उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी में मतदान के दौरान सरकार ने अमेरिका का पक्ष लिया। विरोधियों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें भारत सरकार से ऐसी आशा नहीं थी। भारत को ईरान से गैस आपूर्ति की आवश्यकता है। हम अपनी इस आवश्यकता को पाकिस्तान के रास्ते से पूरा कर सकते थे, लेकिन भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के कारण ईरान कुछ नाराज हो गया, लेकिन कुल मिलाकर लोक सभा के समक्ष प्रमुख विरोधी दल भाजपा ने इस समझौते का समर्थन किया। लेकिन सरकार से यह अपेक्षा भी की कि सरकार प्रत्येक परिस्थिति में भारतीय सुरक्षा तथा हितों को बनाए एवं बचाए रखे।

प्रश्न 17.

अमेरिका इकलौती महाशक्ति के रूप में कब तक कायम रहेगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?

उत्तर:

अमेरिका इकलौती महाशक्ति के रूप में तब तक कायम रहेगा जब तक कि उसे आर्थिक तथा सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती नहीं मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आन्दोलन तथा जनमत के परस्पर सहयोग से प्रस्तुत होगी। मीडिया, बुद्धिजीवी, लेखक एवं कलाकार इत्यादि को अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आना होगा। ये एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध कर सकते हैं।

प्रश्न 18.

ये सारी बातें ईर्ष्या से भरी हुई हैं। अमेरिकी वर्चस्व से हमें परेशानी क्या है? क्या यही कि हम अमेरिका में नहीं जन्मे? या कोई और बात है?

उत्तर:

संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिरोध करना कोई ईर्ष्या से भरी हुई बात नहीं है। कदम-कदम पर अमेरिकी दादागीरी का व्यवहार असहनीय है, जिसका प्रतिरोध किया जाना ही हमारे समक्ष : एकमात्र विकल्प बचता है।

उदाहरण के लिए, हम एक विश्व ग्राम में रहते हैं जिसमें एक चौधरी रहता है और हम सब उसके पड़ोसी हैं। यदि चौधरी का व्यवहार असहनीय हो जाए तो भी विश्व ग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र गाँव है जिसे हम जानते हैं एवं रहने के लिए हमारे पास यही एक गाँव है। ऐसी स्थिति में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बचता है। ठीक इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व एक गाँव की तरह है तथा इसमें अमेरिका की स्थिति गाँव के चौधरी की तरह है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी वर्चस्व के साथ-साथ उसका अन्य देशों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा है जो अन्य देशों के लिए असहनीय हो रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका का प्रतिरोध करना ही हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है।

प्रश्न 19.

इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है?

उत्तर:

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वर्चस्व की स्थिति एक असामान्य परिघटना है। अन्तर्राष्ट्रीय राजव्यवस्था में . विभिन्न देश शक्ति सन्तुलन के सन्दर्भ में अत्यधिक सतर्क रहते हैं। साधारणतया वे किसी एक देश को इतना शक्ति सम्पन्न नहीं बनने देते जिससे कि वह शेष राष्ट्रों के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न करने लगे। – इतिहास साक्षी है कि सन् 1648 में सम्प्रभु राज्य विश्व राजनीति के प्रमुख पात्र बने थे। तत्पश्चात् लगभग . साढ़े तीन सौ वर्षों की समयावधि के दौरान केवल दो बार ऐसा हुआ जब किसी एक देश ने अपने बलबूते अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वही प्रबलता प्राप्त की जो वर्तमान में अमेरिका को हासिल है। जहाँ यूरोप की राजनीति में सन् 1660 से 1713 तक फ्रांस का वर्चस्व था, वहीं सन् 1860 से 1910 तक ब्रिटेन का दबदबा समुद्री व्यापार के बलबूते कायम हुआ था।

हमें इतिहास से यह भी ज्ञात होता है कि वर्चस्व अपने चरम बिन्दु के दौरान अजेय प्रतीत होता है, लेकिन यह सदैव के लिए कायम नहीं रहता है। शक्ति सन्तुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की शक्ति को आगे आने वाले समय में कम कर देती है। उदाहरणार्थ, सन् 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस अपराजेय था, लेकिन सन् 1713 तक इंग्लैण्ड, हैम्सबर्ग, ऑस्ट्रिया तथा रूस उसकी शक्ति के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करने लगे। इसी तरह सन् 1860 में ब्रिटिश साम्राज्य सदैव के लिए सुरक्षित लगता था, लेकिन सन् 1910 तक जर्मन, जापान तथा अमेरिका उसकी ताकत को ललकारने लगे।

उक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि आगामी 20 वर्षों में कुछ शक्तिशाली देशों का गठबन्धन अमेरिकी सूर्य की चमक को फीका कर देगा। धीरे-धीरे तुलनात्मक दृष्टिकोण से अमेरिका की शक्ति कमजोर होती चली जा रही है।

UP Board Class 12 Civics Chapter 3 Other Important Questions

UP Board Class 12 Civics Chapter 3 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

अफगानिस्तान युद्ध एवं खाड़ी युद्धों के सन्दर्भ में एक-ध्रुवीय विश्व (अमेरिका) के विकास को समझाते हुए अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक-ध्रुवीय होने के कारणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

एक-धुवीय विश्व (अमेरिका) का विकास

सोवियत संघ के पतन के बाद हई निम्नलिखित घटनाओं से एक-ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के विकास की व्याख्या की जा सकती है-

1. प्रथम खाड़ी युद्ध-एक-ध्रुवीय विश्व का प्रारम्भ प्रथम खाड़ी युद्ध को मान सकते हैं। इराक से कुवैत को स्वतन्त्र कराने के सैन्य अभियान में लगभग 75 प्रतिशत सैनिक अमेरिका के थे और अमेरिका ही इस युद्ध को निर्देशित एवं नियन्त्रित कर रहा था। विश्व इतिहास में यह दूसरी बार हुआ कि जब सुरक्षा परिषद् ने किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी हो।

2. सूडान एवं अफगानिस्तान पर अमेरिकन प्रक्षेपास्त्र हमला-अमेरिका ने सूडान एवं अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया।

- इस अभियान की संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति नहीं ली गई और पूरा विश्व इस दृश्य को देखता रहा।

- इस अभियान में अमेरिका ने विश्व-जनमत की कोई परवाह नहीं की।

3. 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध-11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमले के विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध ‘ऑपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम’ के नाम से विश्वव्यापी युद्ध अभियान चलाया, जिसमें शक के आधार पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस अभियान के तहत अमेरिकी सरकार ने अनेक स्वतन्त्र राष्ट्रों में गिरफ्तारियाँ की और जिन देशों में गिरफ्तारियाँ की गई थीं, उन देशों की सरकारों से पूछना अमेरिका ने आवश्यक नहीं समझा।

4. द्वितीय खाड़ी युद्ध-द्वितीय खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने विश्व जनमत, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व के अन्य देशों की परवाह किए बिना इराक पर मार्च 2003 को उसके तेल भण्डारों पर कब्जा करने तथा इराक में अपने समर्थन वाली सरकार के गठन के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। यह एक-ध्रुवीय विश्व का शिखर है। वर्तमान में विश्व में यही एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जारी है।

अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक-धुवीय होने के कारण

अमेरिका के अधिक-से-अधिक शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक-ध्रुवीय होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

- शीतयुद्ध की समाप्ति- सोवियत संघ के विघटन तथा शीतयुद्ध की समाप्ति ने विश्व को एक-ध्रुवीय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि अब कोई भी देश अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था।

- रूस की कमजोर स्थिति-सोवियत संघ के विघटन (पतन) के बाद रूस अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कभी भी सोवियत संघ जैसी प्रभावशाली स्थिति प्राप्त नहीं कर सका और न ही वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकने की स्थिति में आ सका है।

- संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव-सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र राध की उपेक्षा करके अमेरिका अब विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगा है।

- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता में कमी आना-शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका पर अंकुश लगाने वाला गुटनिरपेक्ष आन्दोलन कमजोर पड़ गया है, जिससे अमेरिका उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता चला गया।

- उदारवादी विचारधारा का विस्तार–शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ से विघटित हुए सभी समाजवादी देशों ने लोकतान्त्रिक उदारवादी चोगा धारण कर लिया है। इस तरह अव समूचे विश्व में उस उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का बोलबाला हो गया है। इससे विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव और बढ़ता गया तथा विश्व एक-ध्रुवीय बन गया।

- शीतयुद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्ववादी प्रयास-शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सारिका ने धी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ऐसे अनेक वर्चस्ववादी प्रयास किए जिनके चलते एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो गया और विश्व-राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो भाया ।

प्रश्न 2.

विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? अथवा अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के विभिन्न उपायों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश

संयुक्त राज्य अमेरिका के निरन्तर बढ़ते वर्चस्व ने यह सोचने पर बाध्य कर दिया है कि उसके वर्चस्व से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सरकार-विहीन राजनीति है। हालाँकि युद्धों पर अंकुश लगाने वाले कुछ नियम एवं कानून अवश्य हैं लेकिन ये युद्धों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सक्षम नहीं हैं। सम्भवतया कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी सुरक्षा के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के सहयोग से हल करना चाहेगा।

यह निर्विवाद सत्य है कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के समकक्ष नहीं है। हालाँकि भारत, चीन तथा रूस जैसे विशाल देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की अपार सम्भावनाएँ हैं, लेकिन इन देशों के मध्य परस्पर आपसी मतभेदों एवं विभेदों के रहते अमेरिका के खिलाफ कोई गठबन्धन हो इसकी सम्भावनाएँ अत्यधिक कमजोर हैं।

विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रास्ते सुझाए हैं-

1. वर्चस्व तन्त्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए – विभिन्न विद्वानो का अभिमत है कि वर्चस्व-जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति अधिक उपयोगी होती है। उदाहरणार्थ, आर्थिक वृद्धि दर को ऊँचा उठाने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण तथा निवेश परमावश्यक है और अमेरिका के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी न कि उसका विरोध करने में। ऐसी परिस्थिति में यह परामर्श दिया जाता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली देश के खिलाफ जाने की अपेक्षा उसके वर्चस्व तन्त्र में रहते हुए अवसरों का भरपूर लाभ उठाना कहीं उचित एवं सार्थक रणनीति है। इसे बैंडवैगन अर्थात् “जैसी बहे बयार पीठ वैसी कीजै” की रणनीति कहा जाता है।

2. वर्चस्व वाले देश से दूर रहने का प्रयास करना-विश्व के देशों के समक्ष एक विकल्प यह भी है कि वे स्वयं अपने आपको छुपाकर रखें। इसका अभिप्राय दबदबे वाले देश से जहाँ तक हो सके दूर-दूर रहना होता है। इस व्यवहार के विभिन्न उदाहरण हैं। चीन, रूस तथा यूरोपीय संघ सभी किसी-न-किसी प्रकार से अपने आपको अमेरिकी नजरों में आने से बचा रहे हैं। इस प्रकार ये देश स्वयं अपने आपको बिना किसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रोध की चपेट में आने से बचाते हैं।

हालाँकि मध्यम श्रेणी में आने वाले शक्तिशाली देशों के लिए यह रणनीति लम्बी समयावधि तक काम नहीं आ सकती। छोटे देशों के लिए यह संगत तथा आकर्षक रणनीति सिद्ध हो सकती है, लेकिन यह कल्पना- शक्ति से बाहर की बात है कि भारत, चीन तथा रूस जैसे विशाल देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा बड़ा जमावड़ा स्वयं को लम्बी समयावधि तक अमेरिकी दृष्टि से बचाए रख सके।

3. राज्येतर संस्थाएँ अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आगे आएँगी-कुछ विद्वानों का अभिमत है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में विश्व के सभी राष्ट्र अमेरिकी शक्ति के समक्ष स्वयं को बौना समझते हुए लाचार हैं। लोगों की मान्यता है कि राज्येतर संस्थाएँ अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आगे आएँगी।

अमेरिकी वर्चम्ब को आर्थिक तथा सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती दी जा सकती है। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक आन्दोलनों तथा जनमत के सरकार मिलने से सम्भव हो पाएगी! मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार तथा लेखकों इत्यादि का एक वर्ग अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएगा। ये राज्येतर संस्थाएँ विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित कर सकती हैं, जिसमें अमेरिकी जनसमुदाय भी अपनी जनसहभागिता करेगा और साथ-साथ मिलकर अमेरिका की गलत नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकेगा।

हमने विश्व – ग्राम की बात सुन रखी है। इस विश्व-ग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी हैं। यदि इस चौधरी का हमारे प्रति आचरण असहनीय हो जाए तो भी विश्व-ग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास नहीं है क्योंकि यह एकमात्र गाँव है जिसे हम जानते हैं और हमें यह भी ज्ञात है कि हमारे रहने के लिए भी एकमात्र यही स्थल शेष बचा है तो ऐसी विषम परिस्थितियों से हमारे समक्ष एक विकल्प यही शेष बचता है कि हम ऐसे चौधरी का प्रतिरोध करें।

प्रश्न 3.

अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाली शक्ति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

अथवा अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न आयामों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अमेरिकी वर्चस्व के आयाम अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाले शक्ति के विभिन्न रूप (आयाम या व्याख्याएँ) निम्नलिखित हैं-

1. सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व–अमेरिकी शक्ति की रीढ़ उसकी बढ़ी-चढ़ी सैनिक शक्ति है। वर्तमान में अमेरिका की सैन्य शक्ति स्वयं में अनूठी तथा शेष देशों से अपेक्षाकृत बेजोड़ है। आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते सम्पूर्ण विश्व में कहीं भी निशाना लगाने में सक्षम है। उसके पास एकदम सही समय में अचूक तथा घातक वार करने की क्षमता मौजूद है। अपने सैनिको को युद्धभूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने शत्रु को उसी के घर में अपाहिज बना सकता है।

अमेरिकी सैन्य शक्ति का सर्वाधिक चमत्कारी तथ्य यह है कि वर्तमान में कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके बराबर नहीं है। अमेरिका से नीचे के कुल बारह शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितनी धनराशि व्यय करते हैं उससे कहीं अधिक अपनी सैन्य क्षमता हेतु स्वयं अकेले अमेरिका व्यय करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा भाग रक्षा अनुसन्धान एवं विकास अर्थात् प्रौद्योगिकी पर व्यय करता है।

अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व का आधार केवल उच्च सैन्य व्यय ही नहीं है बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। वर्तमान अमेरिका सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी भी देश के लिए उसकी बराबरी तक पहुँच पाना असम्भव हो गया है।

2. ढाँचागत शक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व-संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व में ढाँचागत शक्ति का भी विशेष योगदान है। वर्चस्व की ढाँचागत शक्ति का अर्थ है-वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी इच्छा चलाने वाले देश की आवश्यकता होना, जो अपने मतलब की वस्तुओं को बरकरार रखता है। आज अमेरिका विश्व के प्रत्येक हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्शा रहा है। अमेरिका की विश्व अर्थव्यवस्था में 28 प्रतिशत की भागेदारी है। विश्व की तीन बढ़ी कम्पनियों में से एक अमेरिकन कम्पनी है। आज विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठनों; जैसे—विश्व व्यापार संगठन. विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अमेरिका की ढाँचागत ताकत का एक मानक उदाहरण एम०बी०ए० की अकादमिक डिग्री है। आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें एम०बी०ए० को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। यह डिग्री अमेरिका की देन है।

3. सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व-सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व का सम्बन्ध ‘सहमति गढ़ने’ की ताकत से है। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग अथवा देश अपने प्रभाव में रहने वाले लोगों को इस तरह सहमत करता है कि सभी दुनिया को उसी नजरिये से देखें जिस नजरिये से प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देख रहा है। इससे प्रभुत्वशाली वर्ग के देश की बढ़त और उसका वर्चस्व कायम होता है। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज्यादा ताकतवर है। 20वीं शताब्दी एवं 21वीं शताब्दी के आरम्भ में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, वे सब अमेरिकी संस्कृति के ही प्रतिबिम्ब हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में प्रचलित नीली जीन्स को आज विश्व के अधिकांश देशों के लोग पहनने लगे हैं और यह अच्छे जीवन का प्रतीक बन गयी है।

प्रश्न 4.

“प्रौद्योगिकी आयाम तथा अमेरिका में बसे भारतीय अप्रवासी भारत-अमेरिका सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।” इस कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में प्रौद्योगिकी का योगदान

भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्धों को मजबूत बनाने में प्रौद्योगिकी का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इस तथ्य के पक्ष में हम निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं-

- सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुल भारतीय निर्यात का 65 प्रतिशत भाग अकेले अमेरिका को जाता है।

- दोनों देशों के मध्य नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्राविधिकी तथा प्रतिरक्षा साधन के द्विपक्षीय व्यापार पर सन् 2005 में सहमति हुई।

- प्राकृतिक विज्ञान, अन्तरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन अनुसन्धानों को प्रोत्साहित करने हेतु बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के न्यायाचार पर भारत-अमेरिका की सहमति बनी है।

- भारत-अमेरिका द्वारा उपग्रहों का निर्माण करके उन्हें अन्तरिक्ष में स्थापित किए जाने सम्बन्धी कार्य को मिल-जुलकर करने पर भी सहमति हुई। इस प्रयोजन हेतु वैज्ञानिकों का एक संयुक्त कार्यकारी समूह बनाया गया है।

- भारत तथा अमेरिका के बीच मार्च 2006 में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने सम्बन्धी एक समझौता हुआ। इस समझौते में भारत अपने बाईस ताप नाभिकीय संयन्त्रों में से चौदह संयन्त्रों को नागरिक ताप संयन्त्र घोषित कर चुका है अर्थात् इनका निजीकरण किया जा चुका है।

अमेरिका में निवास करने वाले भारतीय अप्रवासियों का योगदान भारत-अमेरिका सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में अमेरिका में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों का भी भारी योगदान रहा है। इस तथ्य के पक्ष में अग्रांकित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं-

- लगभग तीन लाख भारतीय अमेरिका की सिलिकन वैली में कार्यरत हैं।

- उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15 प्रतिशत कम्पनियों का श्रीगणेश अमेरिका में रहने वाले इन भारतीयों ने किया।

उपर्युक्त बिन्दुओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के इस युग में भारत, अमेरिका के आन्तरिक एवं बाह्य दोनों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। लगभग समस्त अमेरिकी प्रौद्योगिकी उपक्रमों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों एवं अभियन्ताओं (इंजीनियरों) की संख्या 15 प्रतिशत से भी अधिक हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन सम्बन्धों के निर्वहन में भारत को एक साथ अनेक रणनीतियों (कूटनीति) की सहायता लेनी होगी। भारत विकासशील देशों का गठबन्धन बनाकर अमेरिका के साथ सम्बन्धों को शक्तिशाली करके स्वयं की प्रगति एवं विकास के नए द्वार खोल सकता है। विद्वानों का अभिमत है कि इससे भारत, अमेरिकी वर्चस्व को भविष्य में चुनौती देने की स्थिति में आ खड़ा होगा।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार जमा लेने के बाद अमेरिका के इराक के विरुद्ध कार्रवाई करने के पीछे क्या उद्देश्य थे?

उत्तर:

इराक (सद्दाम हुसैन) के विरुद्ध कार्रवाई करने के पीछे अमेरिका के सामने निम्नलिखित उद्देश्य (लक्ष्य) थे-

- पश्चिमी एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति को होने वाले खतरे का निवारण करना।

- इजराइल की सुरक्षा को आँच न आने देना।

- सद्दाम हुसैन के परमाणु अस्त्रों व कारखानों को नष्ट करना।

- समूचे खाड़ी क्षेत्र में शक्ति सन्तुलन बनाए रखना।

- इराक की विस्तारवादी सोच पर प्रतिबन्ध लगाना।

- इराक को पश्चिम एशिया के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन के अवसर न देना।

- विश्व की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति के रूप में अमेरिका की छवि तथा अमेरिकी नेतृत्व की विश्वसनीयता को बनाए रखना।

प्रश्न 2.

इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार कर लेने के विरोध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की कार्रवाई पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

अमेरिका ने इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार कर लेने के विरोध में सुरक्षा परिषद् में इस मुद्दे को रखा। सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्यों ने अमेरिका का साथ दिया। सुरक्षा परिषद् ने कुवैत पर इराकी आक्रमण की निन्दा की तथा यह प्रस्ताव पारित किया कि इराक तुरन्त कुवैत को खाली कर दे और उसके बाद उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए, जिनका पालन संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के लिए अनिवार्य कर दिया गया।

लेकिन इराक ने सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया तथा सद्दाम हुसैन की तरफ से कुवैत खाली करने के कोई भी संकेत नहीं आए।

अन्तत: 20 नवम्बर, 1990 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि इराक 15 जनवरी, 1991 तक कुवैत से नहीं हटता है तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जा सकती है।

प्रश्न 3.

खाड़ी युद्ध (प्रथम) से अमेरिका को क्या लाभ हुए?

उत्तर:

खाड़ी युद्ध (प्रथम) से अमेरिका को होने वाले लाभ —

- इस युद्ध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में वर्चस्व व दबदबा कायम रहा। अब उसे ही विश्व की एकमात्र शक्ति माना जाने लगा क्योंकि इस युद्ध से साम्यवादी चीन, रूस, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन कुछ भी नहीं कर पाया।

- खाड़ी के इस तेल उत्पादक क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। उसने उसके आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान की।

- इस युद्ध के बाद अमेरिका ने इराक के तेल निर्यात की बहुत बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल कर ली।

- इस युद्ध में अमेरिका ने जितना खर्च किया उससे ज्यादा राशि उसे जर्मनी, जापान व सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी।

प्रश्न 4.

‘ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच’ पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

‘ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच’-सन् 1998 में केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी आक्रमण हुए। एक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अलकायदा को इन दूतावासों पर आक्रमण के लिए जिम्मेदार माना गया। परिणामतः इस बमबारी के कुछ दिनों बाद क्लिंटन प्रशासन ने आतंकवाद की समाप्ति के नाम पर एक नया अभियान शुरू किया जिसे ‘ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच’ का नाम दिया।

इस अभियान में अमेरिका ने किसी की परवाह किए बिना सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए। इस अभियान की संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुमति नहीं ली गई। विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का यह एक उदाहरण है कि वह जब चाहे जिस देश में चाहे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की परवाह किए बिना क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है।

प्रश्न 5.

स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी आर्थिक प्रबलता उसकी ढाँचागत शक्ति से अलग नहीं है।

उत्तर:

अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढाँचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में बदलने की ताकत से जुड़ी हुई है। यथा

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रेटनवुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है।

- विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी वर्चस्व का ही परिणाम हैं।

- अमेरिका की ढाँचागत ताकत का एक मानक उदाहरण एमबीए की अकादमिक डिग्री है। एमबीए के शुरुआती पाठ्यक्रम सन् 1900 में आरम्भ हुए जबकि अमेरिका के बाहर इसकी शुरुआत सन् 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें एमबीए को प्रतिष्ठित अकादमिक दर्जा हासिल न हो।

प्रश्न 7.

क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने चीन चुनौती खड़ा कर सकता है?

उत्तर:

पहला पक्ष : कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का एक तर्क यह है कि अमेरिका प्रतिद्वन्द्वी होने के लिए चीन पर्याप्त शक्तिशाली बनने जा रहा है। इसके समर्थन में उनके तर्क हैं-

- चीन की आर्थिक वृद्धि के अति सकारात्मक पूर्वानुमान,

- बीजिंग की सेना के आधुनिकीकरण के प्रयास,

- ताइवान, तिब्बत, व्यापार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों का अमेरिका-चीन के बीच मतभेद होना।

दूसरा पक्ष-कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मत है कि चीन विश्व में अमेरिका की प्रधानता को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि-

- दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों ने हाल ही के वर्षों में नई ऊँचाइयाँ स्पर्श की हैं।

- चीन की आर्थिक उपलब्धियों को उसकी विशाल जनसंख्या का भार उसे संकट में डालता रहेगा।

- सैन्य क्षमताओं में भी चीन अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता।

प्रश्न 8.

1991 में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई?

उत्तर:

सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति के रूप में बने रहने को नवीन विश्व व्यवस्था की उपमा दी जाती है। अचानक हुए सोवियत संघ के विघटन से प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। अमेरिका द्वारा सोवियत संघ जैसी दो महाशक्तियों में एक का वजूद अब समाप्त हो गया था, जबकि दूसरी अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ कायम थी। इससे स्पष्ट है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सन् 1991 में सोवियत संघ के अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य से हटने की वजह से हुई। अमेरिकी वर्चस्व का इतिहास केवल सन् 1991 तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय सन् 1945 से ही प्रारम्भ हो जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने सन् 1991 से ही वर्चस्वकारी शक्ति की तरह आचरण करना शुरू नहीं किया वास्तव में काफी समयावधि के उपरान्त यह बात स्पष्ट हुई थी कि विश्व वर्चस्व के दौर से गुजर रहा है।

प्रश्न 9.

‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

ऑपरेशन इराकी फ्रीडम-19 मार्च, 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से इराक पर हमला किया। अमेरिका के इस युद्ध को ‘ऑपरेशन इराकी

फ्रीडम’ कहा जाता है। अमेरिकी अगुवाई वाले आकांक्षियों के गठबन्धन में 40 से अधिक देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका ने दिखाने के लिए हमले का यह उद्देश्य बताया कि सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है, लेकिन इस हमले के पीछे अमेरिका का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल भण्डारों पर नियन्त्रण करना एवं इराक में अमेरिका की मनपसन्द सरकार कायम करना था।

प्रश्न 10.

‘ऑपरेशन एण्ड्यूरिंग फ्रीडम’ पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

ऑपरेशन एण्ड्यूरिंग फ्रीडम-9/11 की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी हितों को लेकर कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ‘ऑपरेशन एण्डयूरिंग फ्रीडम’ चलाया। यह अभियान उन सभी के विरुद्ध चलाया गया, जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा एवं अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया जिन्हें अमेरिका 9/11 के हमले के लिए उत्तरदायी मानता था। यह एक ऐसा अभियान था जिसमें शक के आधार पर अमेरिका किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था। अतिलघ

अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से क्या आशय है?

उत्तर:

एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था-विश्व की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो और अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छानुसार ही लिए जाएँ, तो उसे एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में अमेरिका का विश्व-व्यवस्था में वर्चस्व स्थापित है।

प्रश्न 2.

एक-ध्रुवीय विश्व में अमेरिका अपना प्रभाव किस प्रकार जमा रहा है?

उत्तर:

एक-ध्रुवीय विश्व में अमेरिका निम्न प्रकार अपना प्रभाव जमा रहा है-

- अमेरिका अधिकांश देशों में आर्थिक हस्तक्षेप कर रहा है।

- अमेरिका दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप भी कर रहा है।

- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अवहेलना कर रहा है।

प्रश्न 3.

अमेरिका के मौजूदा वर्चस्व का मुख्य आधार क्या है?

उत्तर:

अमेरिका के मौजूदा वर्चस्व का मुख्य आधार उसकी बढ़ी-चढ़ी तथा बेजोड़ सैन्य शक्ति है। कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के साथ तुलना करने लायक भी नहीं है। इसके सैन्य प्रभुत्व का आधार सैन्य व्यय के साथ-साथ उसकी गुणात्मक बढ़त है।

प्रश्न 4.

अमेरिका की आर्थिक प्रबलता किस बात से जुड़ी हुई है?

उत्तर:

अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढाँचागत ताकत अर्थात् वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। अमेरिका द्वारा कायम की गयी ब्रेटनवुड प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना का कार्य कर रही है।

प्रश्न 5.

‘अपने को छुपा लें’ नीति से क्या आशय है?

उत्तर:

‘अपने को छुपा लें’ नीति का आशय है-दबदबे वाले देश से यथासम्भव दूर-दूर रहना। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक-न-एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह अमेरिका के बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं।

प्रश्न 5.

अमेरिकी वर्चस्व के सामने आई किन्हीं दो चुनौतियों को संक्षेप में लिखिए।

उत्तर:

अमेरिकी वर्चस्व के समक्ष आतंकवादियों ने निम्नलिखित दो चुनौतियाँ प्रस्तुत की-

- अलकायदा द्वारा नैरोबी, केन्या तथा दारेसलाम (तंजानिया ) स्थित अमेरिकी दूतावास पर सन् 1998 मे बम वर्षा की गयी |

- तालिबानी आतंकवादियों ने अमेरिकी विमानों का अपहरण कर न्यूयार्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ उन्हें टकराकर भारी नुकसान पहुँचाया |

प्रश्न 6.

खाड़ी युद्ध को अमेरिकी सैन्य अभियान ही क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

यद्यपि खाड़ी युद्ध में इराक के विरुद्ध बहुराष्ट्रीय सेना ने मिलकर आक्रमण किया, तथापि इस युद्ध को काफी हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही कहा जाता है क्योंकि इसके प्रमुख एक अमेरिकी जनरल नार्मन श्वार्जकॉव थे और मिली-जुली सेना में 75 प्रतिशत सैनिक अमेरिका के ही थे।

प्रश्न 7.

समकालीन विश्व में एक नई विश्व व्यवस्था क्या है?

उत्तर:

समकालीन विश्व में एक नई विश्व व्यवस्था से यह आशय है कि वर्तमान में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व से द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गयी है। उसके स्थान पर एक-ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गयी है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है।

प्रश्न 8.

जॉर्ज बुश सीनियर ने किस व्यवस्था को नई विश्व व्यवस्था के नाम से सम्बोधित किया था?

उत्तर:

अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। इराक की कुवैत से कब्जे हटाने के लिए राजनयिक स्तर पर की गई समस्त कोशिशें बेकार साबित हुईं तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी। यद्यपि शीतयुद्ध के दौरान वह इस प्रकार के विषयों पर मौन हो जाता था। इसी व्यवस्था को जॉर्ज बुश सीनियर ने नई विश्व व्यवस्था के नाम से सम्बोधित किया।

प्रश्न 9.

प्रथम खाड़ी युद्ध को कम्प्यूटर युद्ध’ क्यों कहा गया? अथवा प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमवार’ क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

प्रथम खाड़ी युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ही उच्च तकनीक के स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। इसलिए इसे कुछ पर्यवेक्षकों ने ‘कम्प्यूटर युद्ध’ की संज्ञा दी। इस युद्ध का विभिन्न देशों के टेलीविजन पर व्यापक प्रसारण हुआ था इसलिए इसे वीडियो गेमवार’ भी कहा जाता है।

प्रश्न 10.

नाटो अमेरिकी वर्चस्व को कैसे सीमित कर सकता है?

उत्तर:

उत्तर अटलाण्टिक सन्धि संगठन (नाटो) वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व को सीमित कर सकता है क्योंकि अमेरिका के बहुत अधिक हित इस संगठन से जुड़े हुए हैं। नाटो में सम्मिलित अधिकांश देशों में बाजारमूलक (पूँजीवादी) अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की सम्भावना बनती है कि नाटो में सम्मिलित देश अमेरिका पर अंकुश लगा सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है-

(a) ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म |

(b) ऑपरेशन एण्ड्यरिंग फ्रीडम

(c) ऑपरेशन इराकी फ्रीडम

(d) ऑपरेशन ब्लू स्टार।

उत्तर:

(a) ऑपरेशन डेजर्ट स्टाम।

प्रश्न 2.

न्यूयॉर्क (अमेरिका)स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर आतंकी हमला हुआ था-

(a) 11 सितम्बर, 1991 को

(b) 19 जून, 2002 को

(c) 11 सितम्बर, 2001 को

(d) 12 फरवरी, 2004 को।

उत्तर:

(c) 11 सितम्बर, 2001 को।

प्रश्न 3.

9/11 की घटना के लिए जिम्मेदार माना गया-

(a) अलकायदा तथा तालिबान को

(b) सोवियत संघ को

(c) पाकिस्तान को

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(a) अलकायदा तथा तालिबान को।

प्रश्न 4.

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया गया था-

(a) 11 सितम्बर, 2001 को

(b) 19 मार्च, 2003 को

(c) 19 फरवरी, 2004 को

(d) 17 जून, 2006 को।

उत्तर:

(b) 19 मार्च, 2003 को।

प्रश्न 5.

हेगेमनी शब्द की जड़ें हैं-

(a) प्राचीन यूनान में

(b) अमेरिका में

(c) चीन में

(d) जापान में।

उत्तर:

(a) प्राचीन यूनान में।

प्रश्न 6.

विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना हुई थी-

(a) 1881 में

(b) 1900 में

(c) 1950 में

(d) 1962 में।

उत्तर:

(a) 1881 में।

प्रश्न 7.

एक-ध्रुवीय शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई-

(a) 1991 में

(b) 1992 में

(c) 1994 में

(d) 1997 में।

उत्तर:

(a) 1991 में।

प्रश्न 8.

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उभरती प्रवृत्ति है

(a) एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था

(b) निःशस्त्रीकरण

(c) सैनिक गठबन्धन

(d) शीतयुद्ध में तीव्रता।

उत्तर:

(a) एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था।

प्रश्न 9.

ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का सम्बन्ध है-

(a) तालिबान और अलकायदा के खिलाफ

(b) पाकिस्तान के खिलाफ

(c) अफगानिस्तान के खिलाफ

(d) सूडान पर मिसाइल से हमला।

उत्तर:

(d) सूडान पर मिसाइल से हमला।

प्रश्न 10.

अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में चलाई मुहिम को नाम दिया-

(a) ऑपरेशन एण्ड्यू रिंग फ्रीडम

(b) ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म

(c) ऑपरेशन इराकी फ्रीडम

(d) ऑपरेशन इनफानाइट रीच।

उत्तर:

(a) ऑपरेशन एण्ड्यू रिंग फ्रीडम।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

घण्टे

घण्टे

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

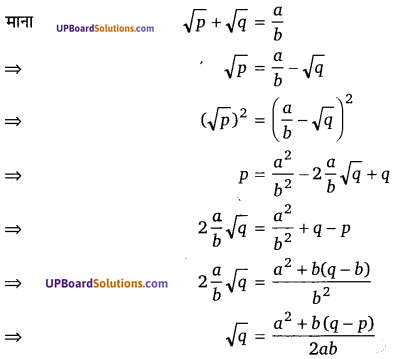

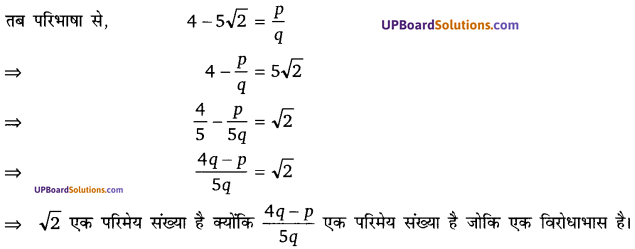

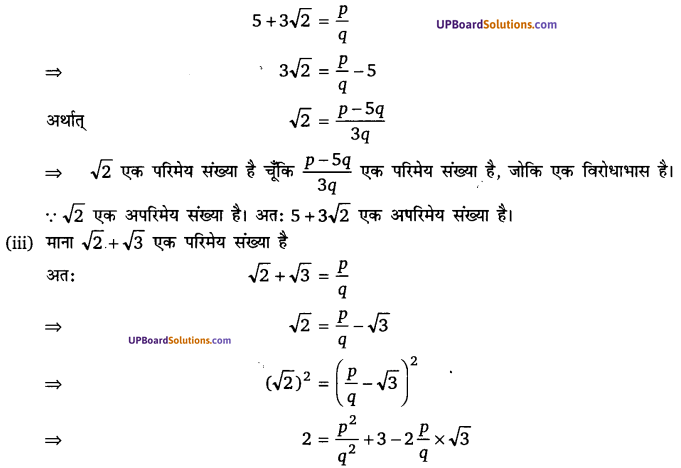

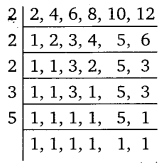

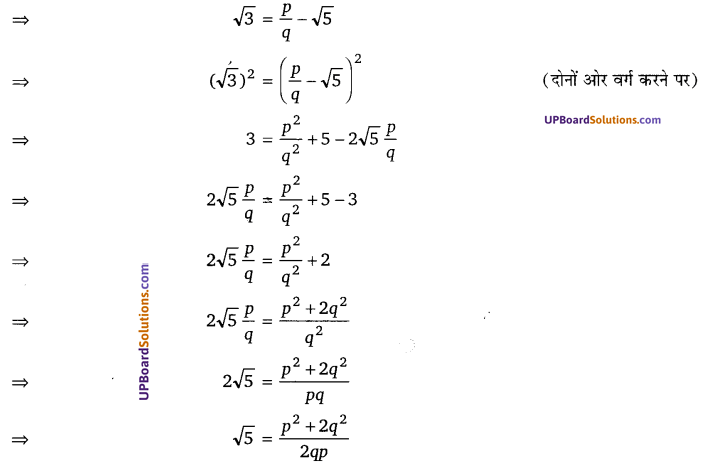

⇒ [latex] \sqrt{{5}} [/latex] एक परिमेय संख्या है, चूँकि [latex]\frac{p^{2}+2 q^{2}}{2 p q}[/latex] एक परिमेय संख्या है जोकि एक विरोधाभास है।

⇒ [latex] \sqrt{{5}} [/latex] एक परिमेय संख्या है, चूँकि [latex]\frac{p^{2}+2 q^{2}}{2 p q}[/latex] एक परिमेय संख्या है जोकि एक विरोधाभास है।